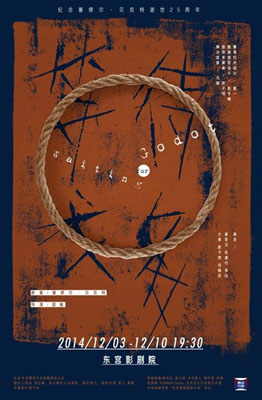

导语:《等待戈多》1953年在巴黎巴比伦剧院的首演已经是半个世纪前的事情了,这样一出荒诞剧也被冠以人类处境的准确预言。1991年,中国第一次上演了自己排练的《等待戈多》,2014年是贝克特逝世25周年,曾经导演斯特林堡《朱莉小姐》的罗巍再次将它搬上舞台,罗巍表示:这是一次最忠实于原著的颠覆。

我们所有人和戈多之间的关系似乎揭示了现代人所处的一系列关系,而等待,对于当代人而言,已经不像上个世纪那样触目惊心了。因为一旦意识到等待,人的存在就会变成偶然,于是在不断工业化的过程中,每个人都有办法消解等待。而在无聊和虚无的现代人生活图景背后,理性的谈论救赎是否还有价值?当东方人面临着和西方人一样“上帝死了”的漂泊状态,和在精神上丧失了宗教性之时,戏剧是否可以成为某种残留的宗教场所,让人类继续感受恐惧和怜悯。

《等待戈多》的荒诞只是对表象的误解

凤凰网文化:斯特林堡说他要写什么样的人物时,用了两个说法,一个是碎片性的人,一个是没有性格的人。这就让我想到《等待戈多》这一批荒诞派戏剧中的人物。他们有什么联系吗?

罗巍:因为我之前也排过斯特林堡的作品,在他的作品或者在《等待戈多》这样的现代作品中,在人物性格上就没有这样非常典型的元素。我们可以从各种角度去看待这些剧中的人物,会发现他们的性格多变、不稳定,是多面的,难以归类。就像我们现在的人一样,你很难去用什么准确的词语评论一个人。尼采有一句话,生命的价值是不可估量的。或许说的就是这个意思。

凤凰网文化:可能还是比较多会有这样的误解,包括讲荒诞派戏剧的时候,都会讲到无聊的、没有意义的对话,然后就是完全没有性格、没有行动的人物。

罗巍:至少在我们现在创作的这台演出中,从我作为导演来说,没有认为荒诞派戏剧就一定是什么样的。你作为导演,排《等待戈多》这样的戏你可以那样去处理:没有故事情节、没有人物性格,然后不知所云,整一出戏没有发展方向,没有高潮,也没有结束,什么都没有,是一个完全不合逻辑的这么一个圆圈。然而在我们深入分析《等待戈多》的时候,就会发现,这几个人物都有隐藏得非常深的舞台动作。因为,戏剧本身就是动作。我们所说荒诞派戏剧有一种反戏剧的形式和精神,是相对于传统戏剧而言,它淡化了传统戏剧当中的故事。所谓故事性就是有开始、发展、高潮、结局。那么《等待戈多》很特别的就是,它从开始到结尾,整个的所谓故事情节没有任何推进,这两个等待的人,从一开始在等待,到最后还是在那儿等待,这个等待的动作,以及等待的任务都没有完成。从这个意义上说,它是反戏剧或者反传统类型的戏剧。这个意义是很重大的,精神也是很鲜明的。但是,在我们深入对角色和剧本进行分析之后,我们发现,这些人物都有潜在的动作和任务。比如等待就是贯穿整个演出的舞台任务。而特别奇特的一点是,等待这个任务就是他们的动作,也就是说戏剧任务就是戏剧动作。这在过去的戏剧中可能是罕见的,在贝克特这个剧本中却特别鲜明。

凤凰网文化:你说《等待戈多》的台词中隐藏着很深的戏剧动作性,可能很多人都不明白。我记得你当年排斯特林堡《朱丽小姐》,也是把动作性抠的特别清楚。

罗巍:实际上我认为,没有动作性的戏剧是不存在的。哪怕是最现代派的、后现代的戏剧作品,哪怕是在舞台上一句台词都没有的,或者像萨拉·凯恩的最后一部作品《4.48精神崩溃》那样的。你会发现像《4.48精神崩溃》,文本里大段的就一个人在说话,但是这些话你怎么说,怎么能够把那些诗一样的语言传达给观众?这就需要动作,你的台词必须有动作性。

导演罗薇

失去精神关怀的荒诞 是我们的现实

凤凰网文化:一般说《等待戈多》来自契诃夫的戏剧,而契诃夫的戏剧就是零行动的。比方契诃夫的《三姐妹》,住在偏远小城的主人公们一直说要到莫斯科去,但最终哪儿也没有去。这就跟《等待戈多》里面的等待很像。林兆华就把《三姐妹》和《等待戈多》并置在一个舞台上,排过一版《三姐妹·等待戈多》。我觉得从这方面可以看出一个永恒等待的主题。你是怎么理解《等待戈多》的主题?

罗巍:我们其实不能够简简单单从所谓主题入手谈这部戏。我觉得《等待戈多》这个剧对于当下,尤其对于我们当下的中国社会,或者说对于全球化时代中的每一个人,都极其深刻的现实意义。

这部戏中,等待和戈多是两个可以去挖掘的主题。我所看过的之前一些演出也好,一些对这部作品的解读也好,都容易把重点放在等待这个元素上。但是这一次,我们这一版《等待戈多》会有所不同。我认为等待对于我们现代人而言,已经没有那样触目惊心了。我们每天都在等待,等待吃饭,等待睡觉,等待工作,等待一切的一切。但是我想所有人,都不会有意识地意识到等待的存在,因为一旦意识到等待,就会发现我们的存在是一个偶然。我们为什么存在?为什么在这里等待?为什么要做所有的这些事情?当我们面对这个问题的时候,就会发现这是一个没有答案的问题。于是我们会借助各种各样外部的光鲜事物,让自己回避等待这个问题。我们每个人都有办法去消解等待。所以这次,我把视角放在了戈多上。

戈多对于我们来说,是一个更加重要的一个命题。因为我觉得我们和戈多中间,存在一种非常微妙的、非常奇特的关系。这种关系,可以在剧中波卓和他的仆人幸运儿身上,看得非常清楚。一提到《等待戈多》,大家都会想到那两个等待的人,很容易忽略波卓和幸运儿剧中这两个对于我们来说更重要的人物。实际上,我觉得这个戏的深刻在于揭示了我们现代人所处的一系列关系:人与物的关系,人与人的关系,人与环境的关系。这些关系对于我们而言,带有一种威胁,或者说一种潜在的危机。我就想在这个基础上,排出一版全新的《等待戈多》。

凤凰网文化:波卓和幸运儿的关系,意味着一种什么样的关系?

罗巍:这个说起来就特别有意思。波卓和幸运儿一上场,幸运儿的脖子上套着一根绳子,波卓远远地牵着他,让幸运儿在前边走。幸运儿背着很重的行李,还拿了一大堆的东西,有篮子、有行李、有大衣,还有一个小马栅。波卓拿着绳子,在后面很远的地方牵着他。他们就是这样上场的。为什么是这样?如果我们忽略了这一段,就忽略了这个作品中一个很重要的主题。那就是我们现代社会中,人与人关系的实质是什么?波卓有一段台词,是跟那两个等待的人说的。这两个等待的人问波卓,为什么幸运儿要一直拿着行李不放下来?波卓回答得很清楚,他说:因为他想讨好我,以为我看见他拿行李拿得这么好,就会一直留住他,会让他继续拿下去,而不会把他赶走。我们可以想,幸运儿为什么不愿意让自己舒服一些,为什么要让自己这么累,还让绳子套在脖子被另外一个人牵着,在这样不断的所谓旅行中,过漂泊的生活?为什么?寓意是非常清晰的:从波卓的视角,即从所谓统治者的视角来看,我越是对你暴虐,你越是离不开我,越是对有依赖性;从幸运儿的角度来看,你越是对我暴虐,就意味着我对你越重要,你越在乎我,我就越不愿意离开你,因为我的存在感就是依赖你对我的暴虐、你对我的管制而存在的。

所有的人,包括那两个等待的人,其实都在寻找存在感。为什么要等待戈多?就是为了让一个东西拴住我们,告诉我们存在的价值是什么。你不可能在一个荒芜人烟的地方一个人待着,你一秒钟都待不了,因为你会发现你完全是一个偶然,完全不知道自己为什么会在这儿。所以这种关系的存在,并非简单地关涉一种政治意涵,更深层次是关涉现代人的心理。贝克特先生在上世纪就已经看到了这样一幅现代人的图景。我觉得这个视角对我而言,是比无聊的等待和等待的虚无更加重要的。我们所有人要工作,要挣钱,要恋爱,或者找一些比如旅行之类各种各样的事情,无非都是在排除我们面对的所谓存在的虚无。如果我们知道我们的存在是一个虚无的存在,我们所处的地球不过是在银河系一个犄角旮旯的地方,而银河系在整个宇宙中又是一个犄角旮旯的位置。那么,到底宇宙中有没有一个造物主关注我们?在几个世纪之前,我们还自鸣得意地认为,我们是上天的宠儿,我们是被造物主关怀着、注视着的;随着科技的进步,哥白尼、伽利略发现,地球根本不是宇宙的中心,人类的理性开始对过去所信仰的那一套价值理论、道德伦理,产生重大的怀疑,由此导致了我们失去了庇护神,也失去了安全感。这种不安,在《等待戈多》中那两个等待的人身上是非常明显的。他们一刻不能停下来,必须用各种各样的花招打发时间,排解无聊。正因如此,我认为我们现在排的《等待戈多》这个戏,是有价值的,因为我们至少把这个存在的问题呈现给观众,让大家思考人类的出路或拯救在哪里?

凤凰网文化:这么说《等待戈多》的一个核心主题是关于救赎的,但这是一个西方思想的概念。中国人应该如何理解?

罗巍:我觉得是这样的。首先我们得明确一下我们谈论上帝,上帝到底是什么?是基督教所宣称的耶稣,还是一种超自然的力量,一个神秘的存在?还是一条准则,像爱因斯坦的观念中一条亘古不变的定律?抑或还是我们生活的标准、道德体系,我们应该按照一种什么样的逻辑过一种什么样的生活,才是值得过的?在这个意义上去谈论上帝,才有意义。探讨一个形而上学的上帝,对现代的人而言意义不大,因为康德早已明确地告诉我们,用理性去认识这个至高的永恒存在是有缺陷的,是认识不了的。也就是说,哲学意义上的神、上帝、真理,是不可能用我们的理性认识的。那么与我们人类生活相关的、有价值有意义的神,是什么呢?那就是一种关怀,也就是一种我们内心的、与生俱来的一种需求,一种对平安的渴望。我觉得这才是我们赖以生存的根基。

对于我们中国人来说,似乎在传统上没有所谓神的概念,一切都仰赖大地。可是我们有一套传统的伦理,而这种伦理,在近现代西方强势文明进入我们文化生活之后,已经受到了强烈的冲击。这一点,我们现代人,特别是我们现在的年轻人,都有深刻的体会。我们过去从小受到的教育、接触到的一些所谓优秀传统,正在渐渐受到质疑,甚至是消亡。我们现在用的一切消费品,几乎都来自西方文明。这种文化正影响着我们的观念,影响着我们对世界的看法,影响着我们的道德观,影响着方方面面。所以在这个意义上说,我们也同样失去了我们的庇护神。比如说我们传统中有一个很重要的,对现代人也很有价值的哲学,就是天人合一。然而,我们现在接受了很多很强大的西方价值观,造成了我们现在没有办法做到和自然的融合,我们恰恰走在一条相反的道路上,我们在和我们赖以生存的世界脱节。人和环境有了冲突,这其实就类似于荒诞剧诞生的大背景。我们虽然没有一个上帝的概念,但是我们依然是失去了关怀,我们其实同上帝死后西方世界的人类一样,我们同样处在一个漂泊的状态,我们的精神家园已经丧失了。现在正是处在一个蛮夷之地的时期。

凤凰网文化:加缪在《西西弗的神话》中肯定了一种“荒诞人”,认为人是需要认识到荒诞的,但认识了荒诞怎么办,我觉得加缪其实没有给出一个很好的答案。那么你排《等待戈多》,我理解是要让大家看到我们现在荒诞的处境,你认为应该怎么办呢?光看到荒诞有什么意义?

舞台上越真实 荒诞性越清晰

凤凰网文化:国内原来导过不少《等待戈多》。孟京辉大概有三个版本,1989年的最后一天,也就是贝克特刚去世不到十天,孟京辉想在中戏的煤堆上演《等待戈多》,但当时中戏没批,他们做了剧本朗读就跑掉了。1991年正式做了一版,之后还有一个百人版。任鸣也导过。刚才说林兆华做过一版《三姐妹·等待戈多》。这次,你想怎样去呈现《等待戈多》?

罗巍:我还是觉得不管是任何一种类型的戏剧,首先戏剧就是戏剧。所以我在跟演员沟通的时候,都是希望他们能够生活在舞台上。也就是所谓的呈现真实,客观而真实地呈现剧作本身赋予我们的画面、空间及世界。我觉得能把这些东西延展出来,就会很有力量地影响观众。

凤凰网文化:怎样是生活在舞台上的表演?

罗巍:就是不是去表演,而是去生活。其实我们国内的戏剧舞台上,有太多所谓表演式的戏剧演出。

凤凰网文化:什么叫表演式?

罗巍:就是他演的是状态,所有都是一种炫耀或者卖弄,而不是一种诚实的状态在舞台上。所以我特别提醒我的演员,千万不要这样去演《等待戈多》。你们在舞台上越真实,荒谬性才会越清晰。

凤凰网文化:为什么在舞台上越真实,荒谬性就越清晰?

罗巍:比如那两个等待的人,他们一直在等待,而且用他们自己的话来说,是诚心诚意的。他们确实是真诚的,可以说付出了一生的努力。但是他们要等的人始终没有出现,他们也不确定他们等的是什么,这就很荒谬。你在很认真做一件事,但是这件事到底是什么,你也说不清。我觉得这就是生活的一个原汁原味的本质。

凤凰网文化:我觉得在生活中,能够感受到荒诞的人,可能恰恰就是生活得非常投入、非常认真的人。

罗巍:那要看怎么看他的认真。有很多人完全不知道他的存在,也从来没有去关注过自身。但是你能说他不认真吗?比方他工作很投入,他对感情根本没有二心,你也可以说他是认真的。而你说的那种认真,也是一种认真,他始终对自己的人生有要求。这是另外一种认真。

凤凰网文化:生活和戏剧的关系已经被说成了某种陈词滥调,你的理解呢?

罗巍:我觉得真正的戏剧就是我们的生活。对于我个人而言,戏剧比生活更真实。戏剧某种意义上来说,应该成为我们当代人类的一种宗教式的场所。现在所谓的传统的宗教,实际上都在面临着非常严重的危机。你去庙里或教会,都会看到各种各样的信徒,你会对他们的信仰产生强烈的质疑,他们是真的有信仰的人吗,还是仅仅是利用这个信仰做别的事情?但是戏剧不一样。我不知道除了在舞台上能说真话,你还能在什么别的任何场合完全说真话。你作为一个演员,那些话都是写好了的,你作为一个传播者,但你却可以把它们作为自己的话,作为自己真实的语言传达给受众。所以舞台跟生活的这种关系让我特别着迷。我觉得戏剧对于我们当代人而言,是非常好的东西,只不过很多人没有意识到,所以去剧场的人还不是很多。现在大众媒体的强势力量,对戏剧这样一种传统媒介,产生了非常强大的冲击。但是,我觉得对于真正有精神追求的人,剧场才是他们应该去的地方。

凤凰网文化:在排练场或者在舞台上,什么样的演员让你觉得crazy?

罗巍:只有一种演员让我惊喜,就是在舞台上圣洁的演员,现在特别稀有。

凤凰网文化:圣洁是一种高冷吗?

罗巍:不是,而是他的身上有宗教性,他在表演的时候,让你感觉到他是一个来自某个更高处的使者。其实演员本质就是神所说的话的传播者。因为戏剧来自于宗教,不管是西方还是中国。我们的戏剧来自傩戏,也是一种古老的宗教仪式。戏剧本质是宗教仪式。你说什么样的演员让我惊喜,就是这样的演员,我觉得这才是演员。今年,我在天津一个波兰的戏《假面玛丽莲》。那一台的演员简直太棒了,特别是那个女演员,她完全是一种所谓奉献的状态。圣洁、干净。她可以在你面前袒露她灵魂的善与恶,完全是敞开的,她绝对没有任何面具戴在脸上面对你。我真的很希望中国有这样的演员。

凤凰网文化:如何像演员准确表达你的想法或者最困难的时刻来自于什么?

罗巍:最困难的是,我一直提醒我的演员,你们一定要生活在舞台上,你们要在舞台上产生生活领悟。而这种东西,我不知道为什么,在中国特别少见,而在国外的一些戏剧作品非常常见。我前段时间还去上海专门观摩了爱尔兰的剧团演的《等待戈多》。那台演出并没有给我特别满意的印象,看完之后觉得好像少了点儿什么。可是他们的演员却是非常之高,他们可以在舞台上完全松驰地生活,他们没有那些哗众取宠的多余的卖弄。我不知道这是不是跟文化传统有关。我希望我能在这些时间里,把我的演员训练成可以完全的不为别的东西表演,而为他的角色,仅仅为了他的角色,为了他对戏剧的爱,对角色的爱去表演。

凤凰网文化:是否担心有些人质疑你这种对于真实的观念比较传统?现在剧场的表演很多都是一种风格化,一种间离。而跟当代艺术一样,当代剧场也出现了很多观念性的、实验性的东西。贝克特后来的一些短剧可能恰恰是这些观念和实验的先驱。

罗巍:自从30年前我们有小剧场以来,观众其实已经被培养成去看这种所谓理性的戏剧,而这个恰恰是我现在不想做的。我想走一条相反的路。理性对人来说是一个好东西,如果人类没有理性,就不能称之为人类。但问题在于我们这个时代是一个过于理性的时代,理性作为一个时代的标志,已经被贝克特先生在《等待戈多》中深刻的质疑了。我们恰恰是因为过于理性,所以会将我们自身与大自然,与我们的环境,包括人文社会环境隔绝开。这就是为什么现代人会越来越感到孤独。狄狄在舞台上多次跟他的伙伴说,我感觉孤独。为什么?这就是当下人面临的生活境况。这次演出的东宫剧场有一个很好的景深,我希望我能在舞台上制造幻觉,我希望我的作品能打动观众,而不是让观众去理性地思考。我觉得现在的观众更需要的是被打动,因为他在感动的那一刻,发现他已经忘我,跟我们周遭的环境、跟他所看到的事物融为一体,我觉得这才是人类所谓幸福所在。而不是像我们的现实,每一种制度、每一个规定、每一条法律都是在告诉你必须把你跟你的环境隔绝开,必须把对方作为一个研究对象分析,不然你肯定要吃亏、倒霉。如今越来越多的人不会再去关注悲剧,但我仍然认为美的最高形式就是悲剧。很遗憾,现代人生活的重心不是关心真理,关心至善、至美。剧中波卓有一句台词:我对什么是至真、至善、至美,一窍不通。但是我们想想,如果这些东西不再成为人类生存所谓的至高价值,什么会成为我们存在的价值呢?所以我觉得对于一个人而言,生活其实只有两条路,要么往上,要么往下。亚里士多德2000多年传承下来的悲剧观念,即恐惧和怜悯造成情感的净化和精神的升华,是特别重要的。你在剧场里,戏剧使你在灵魂上有了那样一下的提升,戏剧所有的价值就在这里,没有别的。

凤凰网文化:再告诉我一下你这版《等待·戈多》的特色。

罗巍:我觉得就是宣传语里的那句“一次最忠实于原著的颠覆”。