编者按

12月28日是美国女作家苏珊·桑塔格(Susan Sontag,1933-2004)逝世10周年纪念日。苏珊·桑塔格是二十世纪末美国文坛上的风云人物,她既写评论,也写小说;既写当代,也写历史;既关注流行文化,又酷爱古典文艺;既评论色情与摄影,也探讨沉默的美学甚至法西斯主义美学。她不仅留下了丰富的文学遗产,更为知识分子确立了严厉的标准,也为评估重大事件提供了清晰的尺度,被誉为“美国公众的良心”。今日本版特编发美国作家查尔斯·鲁阿斯(Charles Ruas)1980年对桑塔格的一篇访谈,其中桑塔格谈及自己罹患乳腺癌前后的真实感受、写作时下笔的纠结以及人们关注她甚过她的作品所带来的烦恼和痛苦。

我会为一个逗号纠结

查尔斯·鲁阿斯:许多人问及你的评论,只是因为你上一部小说是在20世纪60年代末出来的。人们会觉得你的想象力已经被你的随笔占据了。

桑塔格:这有点不对头。1962年我开始为发表而写作时,写出了一些最早的东西,接着就是1963年《恩主》的出版。是先有两部小说,然后才是所有的随笔。1968年我去了越南,战争令我很难动笔,对很多人来说都是这样。我无法首先考虑写作。1969年我决定拍电影。我去了意大利——那是我的初恋——想找个制片,因为我有一个剧本的计划。我在那里找人的时候,那位制片人邀请我去瑞典,我在那里待了差不多两年的时间来拍摄这两部电影。在那几年里,我基本上不算是作家——我是电影人和政治活动家。1972年出现了一场大危机。我想:我在哪里,我在干什么,我都干了什么?我似乎是个侨民,但并不是我想要成为侨民。我似乎不再是个作家,但我最想成为的就是作家。拍电影是不明智的,因为我不仅没有从中赚到一分钱,而且在拍摄期间我还得举债维持自己的生活。我就是在这种情形下开始写随笔的。

1975年我患了癌症,第二次危机出现。我努力应对着这些危机。我觉得《在土星的标志下》这本书是这个过程的结束,现在,我已经偿还了困扰自己的债务,彻底解放了。

查尔斯·鲁阿斯:你说到自我清理,然而在你关于这些作家的随笔里却有着满是爱意的特质。

桑塔格:是的,我宁可写我喜欢的事情,而不愿写我不喜欢的事情。所以我不是一个评论家。我真的认为评论家的一个重要工作就是攻击这个,说这个是垃圾,这个糟糕,这是很有害的。尽管过程很好玩,但是我写得最快的的确是关于莱妮·里芬斯塔尔那篇,因为在你感到愤怒,自认为有道理,并且知道自己正确的时候,写起来要容易得多。

查尔斯·鲁阿斯:保罗·古德曼(Paul Goodman)那篇是否最难写?因为它更个人化。

桑塔格:不,最难写的是《西贝尔贝格的希特勒》(Syberberg’s Hitler)。保罗·古德曼?某人给身处巴黎斗室里的我送来一份报纸,我看到保罗·古德曼死了,然后我就用一个下午写了这篇东西,并寄给了《纽约书评》。对我来说,这是个突破。我根本没有写新闻的天赋。我会为一个逗号纠结。我绝对会花上一个小时来考虑该用fast还是rapid?这个形容词是我要用在这儿的吗,当然,它们意思相同,只有语气上稍纵即逝的差别。我不是在自我吹嘘。这是性情问题。我就是这么一个放不下的人。

生病的经历让我强大,也激怒了我

查尔斯·鲁阿斯:你生病这件事是不是决定性地改变了你的很多态度?你在随笔《走近阿尔托》(“Approaching Artaud”)里,写到他的诺斯替概念,即身体是变成了物质的精神,以及身体的物质想法。

桑塔格:生病,面对死亡,与遭受巨大痛苦的人(其中许多人奄奄一息)结识交往几年,这段经历当然是个转折点。此后你就不同了。当时我被告知我很可能会死。而我没有死。我很幸运。我得到了良好的医治——比许多人得到的都好,这让我感到恐怖,因为我知道,很多癌症患者如果得到合适的治疗是根本不会死的。但事实是,我幸存下来了,我现在没有病。我处于康复阶段,也许这意味着我的病治愈了。这并不意味着我能一笔抹掉那一段经历。它改变了我的许多事情。从某些方面来说,它一直是使我变得更加强大的一段经历。

它像任何一次把人最好和最糟的东西激发出来的重大紧急事件一样,给人留下了非常深刻的印象。我在别人身上也看到了这一点,不只是在我自己身上——他们所表现的非凡勇气和才智,远远超越了他们以前所能达到的水平。

这段经历也有让人变弱的作用,因为你非常痛苦地意识到自己总有一死,你也再次意识到这些没有必要的人世苦难的程度。这激怒了我,也是我写《疾病的隐喻》的原因。它也让我感觉到剩下的时间是多么有限,因为我有一种非常美国化的幼稚的态度,总是认为我才刚刚开始呢,总有一个崭新的疆界等着我去开拓。我今年四十七岁。我做了许多我几乎无法放弃的工作;因此,如果我相信我能比迄今为止所做的做得更好,那我最好就开始做。我也许能活到九十岁。有许多人都是在老了以后才写出他们最好的作品。我希望成为他们中的一员,因为我觉得我还没写出我想写的作品——我是指小说,各种各样的小说。另一方面,我接下来是要做,而不是说。人们以为我写了很多,但其实我没有。

拍电影,我从头到尾包揽所有事情

查尔斯·鲁阿斯:你说过你认为电影是你自己的创造性作品。

桑塔格:我认为拍电影更像是写作。自始至终都是一种创造。我拍的都是小成本电影。它们只是某种初步尝试。要是我钱稍微多一些——我并不是说很多,只是稍微多一些——我想我就能拍出比我以前拍的好很多的电影。但是,拍电影与写小说对我来说是类似的;也就是说,我写剧本,我设计所有的镜头,我决定它看上去的样子,我和曲作者一起制作音乐,我为演员说戏,我剪辑片子。我从头到尾包揽所有这些事情,这样才算是用影像和声音创造了一部作品——正如写小说是用语言创造一部作品一样。

在剧场或在舞台做导演,意味着拿一部现成的戏剧或歌剧来,努力为观众把它做得精彩绝伦——可能的话,甚至会比原作更好。我喜欢的就是用已有的作品来做点什么。

查尔斯·鲁阿斯:人们建议你拍的都是些什么类别的电影?

桑塔格:是那种我称之为“非小说电影”的类型,但不是纪录片。意大利电视台在做一个城市肖像系列,有人问我想不想拍一集。和通常一样,我是其中唯一的外国人。以前我还是唯一的女性。现在,谢天谢地,我不是唯一的女性了,但我常常是唯一的外国人。我说过,我对拍某种威尼斯幻想片很感兴趣。我爱做各种各样的事情,但重要的是,你得全心全意地去做这些事情,而不只是说,我想拍部电影,于是我就来拍这部小成本电影,因为有机会可以拍。我一直都想导一部歌剧,最近也有几个人向我提供了这样或是那样的机会可以去这么做,但是那些并非我真正想导的歌剧。

不认为自己是批评家

查尔斯·鲁阿斯:你是否会因为你的批评才能而产生一种意识的负担?超我会压制创造力和想象力吗?

桑塔格:不,我不这么认为。我也许不是回答这个问题的最佳人选,尽管我不知道除我之外还有谁能回答。事实上,我压根儿就没有意识到这个问题。你是指一方面的小说创作与电影拍摄,会与另一方面的随笔写作和导演工作相对立?

查尔斯·鲁阿斯:你在写作时,从评论性文字到想象性文字再到你自己的小说,其中有没有冲突应该会很清楚的。

桑塔格:我不仅没有意识到冲突,我甚至都没有意识到这两者之间有什么关系。我写小说——作为一个作家,这正是我眼下在做的事情——的时候,它就是让我感兴趣的唯一一件事情。我能感觉到我与自己的幻想有着那种通常的天真关系,每个人都必须由此着手——然后我绞尽脑汁推敲动词、形容词、逗号。我对于“它应该是什么样的”没有任何先入之见,当然我写小说从来不是为了阐述我作为随笔作家所拥有的想法。

我并不认为自己是批评家,但我确实写了许多随笔——在1960年代写得比最近多。这并不是说,我在写作的时候会认为我所写的就是应该写的东西;我没有那种自我意识。我以前会说,我所拥有的自我意识还不够;但我不琢磨我正在做的事情,除非人们就此向我提问。

查尔斯·鲁阿斯:你写小说写完一页的时候,你的批评意识不会开始改写吗?

桑塔格:只有从这个意义上讲,每个作家才必须既是一个傻瓜,能够深入取材,一点一点地积累原始的想象(不管是什么样的),又必须是一位精明能干的编辑,会评论说“那太自我放纵了”、“那样不行”或是“那样很乏味”,也会吩咐道:“那部分应该拎到这儿,那部分应该放在那里。”我根本不是那种才思敏捷、下笔飞快并且作品只需些许改动的作家,而许多人(尤其是英国作家)就是那样的人。他们有着美国作家所没有的那种流畅。我也认为他们和我们比起来抱负要小得多。我的写作极其辛苦,也极其痛苦,通常第一稿会糟糕透顶。其中有些地方值得保留下来;于是接下来,我就得找出那些值得保留的地方,把它们当作写下去的基础,并且把不行的删掉,无论结果是止步不前还是毫无生气,这样一来就有了一个重写的过程,一个积累的过程。在此意义上,批评的才能是积极的,但我并没有通过把它称为批评的因素来夸大;作为我的作品编辑,发挥作用的人是我自己。这是一种非常工匠性的意识。它不是理论性的,它绝对是实践的、直觉的,我遵从的标准非常简单——这写得好不好,是否感人,是否有生气。

阅读时,影响我的可能是一个句子而非一本书

查尔斯·鲁阿斯:你提到一些当代美国作家,你认为他们是认真地想要做一些称得上文学的事情。

桑塔格:我想我提到过巴塞尔姆、威廉·加斯、伊丽莎白·哈德威克。这些作家给了我滋养、激发了我的兴趣、给了我愉悦并教会了我一些东西。这些作家都让我感觉能够从他们身上学到东西。我不清楚我学到的是什么,也许那份愉悦就是学习。我喜爱伊丽莎白·哈德威克的《不眠之夜》这本书;我认为,作为一本书,它真的是一项了不起的成就。我喜爱唐纳德·巴塞尔姆的小说《亡父》。我觉得这部作品非同寻常,但它却并未获得我认为它应得的赞誉。有一个我没有提到的作家——这说明了某种细微的差异——是约翰·厄普代克。他的确是美国最好的作家之一,但我不喜欢他的书;我不喜欢他写的题材。他所讲述的那个关于郊区通奸和离过婚的放荡父亲的故事并没有激起我的兴趣。对于菲利普·罗斯所讲述的他自己独特的性焦虑和犹太自我意识,以及他滑稽可爱却又可怜粗俗的双亲,我同样不感兴趣。然而,就罗斯写出的句子的质量而言,他也算是极好的作家了。换句话说,在看书的时候,我采取的是一种显微镜般的、“鼻子快碰到书页”那样细致的观察事物的方式。影响我的可能是一个句子——而不是一个故事,不是一本书,甚至也不是一个作家。

查尔斯·鲁阿斯:我明白了,你的兴趣在于过程而非内容,因为他们这些都是形式主义作家。

桑塔格:我的兴趣在于文本的质量。我的话听上去像纳博科夫,我现在也意识到这一点,这实在令我感到惊讶,因为我无论如何也没有料到我会有这种感觉。我是作为一个读者——我不能说是作为一个作家——在理解类似于纳博科夫的感受力这样的东西。我希望为古怪异常的东西而迷醉欢欣,我也能够为它们而迷醉欢欣。它可能是某种事物的一部分——一个句子,一个影像。作为一个读者,我不再根据量多量少来判断事物。我在谈论我的同辈人——不是陀思妥耶夫斯基或卡夫卡,那是另一种阅读方式,另一种接受灵感的方式。我常常在想,最佳作品会反映出构思鸿篇巨制的某种困难。就哈德威克和巴塞尔姆这两人来说,情况当然如此。

查尔斯·鲁阿斯:另一方面,你又在悲叹没有直面美国社会的美国小说家。

桑塔格:嗯,我认为之所以会造成这种情况,有几个原因。我认为美国文学中有一种缺陷,即不受遏制的自我中心主义。人们认为写作尤其是不受遏制的、膨胀的自我的一种表达。梅勒才华横溢,但他却听任——我所说的并非是我的原创观点,但我认为它没有说错——听任主题和自我展示的摆布,我认为这毁掉了他的才华,毁掉了他作为一个潜在的重要文学家的前程。自我中心主义和商业主义的种种诱惑实在太大,以至于说,你必须变得不合常规,才能在本世纪成为一名热爱文学、不用成天为自我推销所累的作家。我并不是在谈我自己。我认为那不是我的主要工作。我只是在必要时参与进来。各路平庸的作家都企图把社会当做一个整体来描写。我觉得能够经受时间考验的作家是那些关注语言的作家,我们现有的最优秀的作家也许是那些在更为细节的片断上下工夫的人,就像多克特罗。多克特罗是个商业上非常成功而且非常罕见的作家。但是,关于他的近作《鱼鹰湖》(Loon Lake),正如许多人所注意到的那样,它采取了拼贴画的形式。它肯定不是一部传统意义上的小说。

查尔斯·鲁阿斯:苏珊,在小说里,你自己的素材是不是你一直就有并且想要写下来的东西呢?

桑塔格:呃,多克特罗是一个恰当的例子,因为我想做些真正与以前所做的不同的事情。人都是陷于自己幻想的深潭的,但我觉得我在写的这些故事必须不同于我60年代发表的那些,正如它们彼此也不同一样。这对我很重要。我说不清楚为什么。也许是因为,就像所有人一样,我非常没有把握怎么写。我知道我爱什么或者喜欢什么,因为这是一种直接的、充满激情的反应。但我在写的时候,对于“它应该是什么样的”、“它写得好不好”或者“总体说来它是不是足够好”这类问题,我是相当没有把握的。当然这就是作家的痛苦所在。

讨厌总是被评论招惹而失去尊严

查尔斯·鲁阿斯:公众对你有很多看法。人们常常提到的是你这个人而不是你的作品,对此你感到烦恼吗?

桑塔格:是的,我的确感到烦恼。但我生活在20世纪下半叶,而且又是个美国人,我不得不以常人为人所见的那种方式为人所见,否则,就根本没人看得见我了。我希望人们看我的书。我经常幻想能像品钦和塞林格那样,希望从一开始就做出不在人前现身的决定,因为我非常敬重那种姿态。我希望我能疯狂到去那么做,而同时又不会觉得那有多么狂妄,但我并没有以那种方式疯狂,否则就感觉好像是我在昭告天下:“我高你们所有人一等。”我心中那个带着小写d的民主主义者会无法容忍的。毕竟,我连纽约人都不是。我在亚利桑那南部和加利福尼亚长大;我只会嘲笑自己。我可以这么回答你的问题,如果人们说:“哦,我非常喜欢你的作品。我在迪克·卡维特脱口秀上见过你。”这当然会真的令人十分沮丧。

查尔斯·鲁阿斯:以你的感受力以及你将自我视为有待解码文本的土星式定义,如果把这些对你形象的种种看法以受到曲解的样子重新反馈给你,会不会非常糟糕?

桑塔格:我甚至都不看那些对我的评论,但我仍然会感到被它们刺伤。我叫我儿子戴维看这些评论并告诉我它们都说了些什么。他会告诉我:“哦,《村声》(Village Voice)真令人讨厌。”显然,这个发表评论的家伙一上来就说他从未看过我的创作,而且也不打算看。那是个好开头。我今天刚刚领教过。我不准备看这篇文章,但仅仅意识到它的存在就让我感觉非常痛苦。还有,很多赞扬也是令人痛苦的。我知道,这么说听上去有点不领情,但事实上不是的,如果一个人心目中的英雄(就像我的一样)是贝克特、卡夫卡等人的话就不会这么想了。他怎么能把这当真?有尊严是困难的。我讨厌总是被招惹,尊严总是受到攻击。我讨厌这样,但感觉我必须坦然面对。你知道,这不是好评论与坏评论的问题;问题在于关注的质量显得非常琐碎。某种琐碎的程度更容易被看见,因为作家是消费品的制造者,所以你也会被以这种方式评价和对待。

[本文选自译林出版社即将于明年三月出版的《谈话录》(暂定名)]

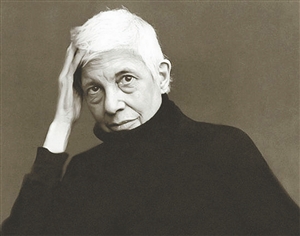

苏珊·桑塔格

1933年生于美国纽约,毕业于芝加哥大学。1993年当选为美国文学艺术学院院士。她是美国声名卓著的“新知识分子”,与西蒙娜·波伏瓦、汉娜·阿伦特并称为西方当代最重要的女知识分子,被誉为“美国公众的良心”。2000年获美国国家图书奖,2001年获耶路撒冷国际文学奖,2003年获德国图书大奖——德国书业和平奖。2004年12月28日病逝于纽约。

著作包括《反对阐释》、《激进意志的风格》、《论摄影》、《疾病的隐喻》等。她身上的标签包括作家、评论家、反战人士、女权主义者、女同性恋者等等,而她则将自己定位为一个“痴迷的审美者”和“着魔的道德家”。