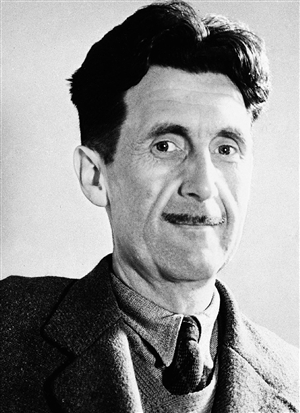

喬治·奧威爾

離世65年,英國作家喬治·奧威爾在中國至今熱度不減,近幾年各大出版社爭相出版多個版本的《1984》即可佐證。65年過去,有人“高興”地認為,奧威爾預言的那種“戰爭即和平,自由即奴役,無知即力量”的社會並未如實到來,但是, “老大哥”的目光已經遠離這個世界了嗎?答案是否定的。今天適逢奧威爾逝世65周年紀念日,晶報記者梳理了奧威爾的生活軌跡和思想脈絡,並采訪了著名學者林賢治、南京大學東歐文學研究專家景凱旋和青年學者羽戈,他們從不同的角度发聲,揭示了當下閱讀奧威爾作品的現實意義。

寄宿小學生活讓他厭惡強權壓迫

奧威爾作出了許多超越時代的預言,被稱為“一代人的冷峻良知”,他對強權壓迫的厭惡最初來自于他備受壓抑的小學生活。

1903年6月25日,喬治·奧威爾在印度北部的比哈爾邦出生,當時他的父親作為殖民地官員已經在那里服務了18年。1904年,奧威爾隨母親和姐姐回到了英國。根據奧威爾現有的資料以及他的談話記錄,他的童年幾乎是在缺失父愛的情形下度過的。奧威爾的原名叫艾里克·阿瑟·布萊爾,1933年他用喬治·奧威爾的筆名出版了《巴黎倫敦落魂記》,並延續下來被我們所熟知。

奧威爾並未上過大學,他的最高學曆是伊頓公學,但他憑借反烏托邦、反極權主義的小說《動物莊園》和《1984》譽滿全球,這在同期英國作家群中,可以說是一個為數不多的天才。

1911年至1916年,奧威爾在蘇塞克斯郡東伯恩的私立聖塞浦里安預備學校度過了他的小學時光,這是極其不愉快的一段經曆。這所貴族寄宿學校以賺錢為目的,奧威爾的校友多是富家子,比如暹羅王子、南非百萬富翁之子,還有幾個英國貴族之後,其他學生也都來自家境不錯的中產階級家庭。奧威爾家境平平,他一方面要面對同學的嘲諷,一方面還受到校方不公正的壓迫,因為尿床被體罰,在學校經常吃不飽。他後來寫文章時曾談到,“一個人能加于孩子的最殘酷行為,大概就是把他送到比他出身富裕的一群孩子當中。”不堪回首的童年歲月,使他對自己的評價極低,“我窮,我身體弱,我醜陋,我沒人緣,我久咳不愈,我膽小,我身上有氣味。”奧威爾在離校30年後,寫下一篇刻畫當時記憶的長篇隨筆《如此歡樂的童年》,他清楚地記述了這段痛苦時光,諷刺了當時壓迫他的整個階級及教育體系。

所幸在1917年至1921年,他受到寬松包容的中學教育,學會了獨立思考。他于1917年5月考入由亨利六世于1440年創立的大名鼎鼎的伊頓公學。由于在他當時看來,進入中學就意味著,“會享有更多隱私權,有更多被忽視,更多懶惰、自我放縱和退步的機會”。所以他一有時間,就參加很多課外活動,並結交了一些志同道合的朋友,並跟當時的老师奧爾德斯·赫胥黎長期保持师生之誼,這位老师就是後來寫出另一部反烏托邦作品《美麗新世界》的作家。

奧威爾曾說:“我在那里沒有用功,學到的東西很少,我覺得伊頓對我的人生沒有產生多少塑造性影響。”不過到1948年時,他寫文章承認伊頓中學有“一種寬容和文明的氛圍,給每個男生一個发展自己個性的好機會”。

親曆西班牙內戰,他看到權力的世界即將來臨

他從來沒有在蘇聯生活過,他的直接經驗是參加了西班牙內戰,然後親眼目睹了殘酷的內部斗爭,以敏銳的目光看到權力的世界即將來臨,這不幸被言中了。

傑弗里·邁耶斯的《奧威爾傳》提供了大量有關作家個人生活的資料,我們不妨據此解讀奧威爾的思想形成脈絡。

1921年從伊頓公學畢業後,奧威爾踏入了社會,並選擇去英國的東方殖民地緬甸當了一名警察。正是在緬甸的警察生涯讓奧威爾看到,作為當地英籍警官一員,他可以擁有巨大的權力,甚至只要他願意就可以親自審判這里的民眾,他近距離觀察到這些警察在殖民地的一些醜陋行為,卻不能改變什麼,並為此受到良心的譴責。這時候他開始懷疑長期接受的教育——認為西方文明是絕對的優越,殖民主義是理所當然的類似觀念。他反體制的精神開始覺醒,最終他覺得這種行為就是罪惡,他拒絕為罪惡服務,便選擇回到英國。回國後他立即辭掉警察的工作,並經曆一段長達4年艱難的底層生活,從酒店洗碗工、教师,到書店兼職店員,為自由付出了代價。從那以後,他的底層立場更加堅定,可以說,這段生活經曆讓其更憎惡濫用特權的行為。

這段底層生活使奧威爾越來越清晰地了解到人性之惡,接下來1936年7月西班牙內戰爆发,使他對極權主義的認知進一步加深,這是一個逐漸成熟的階段。當時,佛朗哥发動軍事政變企圖推翻共和党政府,引发共產党員領導的共和軍和佛朗哥率領的法西斯軍隊之間的戰爭。奧威爾不惜變賣家產,作為幾千名國際支援軍中的一員參與戰爭,反對佛朗哥。但是他的好意並未得到認可,先是被英國共產党書記拒絕,認為他政治上不可靠,最後他被馬統工党的巴塞羅那民兵組織接受了,但是他並不認同這個組織的路線,並且多次提出批評。不巧的是這個組織被蘇聯視為托派組織,奧威爾夫婦因此遭到監控。

更為可怕的是,奧威爾親眼目睹了在共和軍內部,那些受傷的馬統工党党員仍然遭到逮捕,甚至連孩子和被截肢的人也不放過。傳記中寫到,奧威爾從西班牙回來後,變化非常明顯——“他喜歡過去,討厭現在,恐懼未來”。正是這段經曆,使他看到權力被控制後是那麼可怕,加深了對政治和人性的了解,加深了他對極權國家及其意識形態的敵意,催生了1948年寫就的這部反烏托邦的小說《1984》。南京大學東歐文學研究專家景凱旋說,《1984》是奧威爾針對斯大林體制寫出的一本書,但是很有意思的是,他從來沒有在蘇聯生活過,他的直接經驗是參加了西班牙內戰,然後親眼目睹了殘酷的內部斗爭,以敏銳的目光看到權力的世界即將來臨,這不幸被言中了。

他准確預言了“棱鏡門”

《1984》問世即受到熱捧,直到今天,西方人談論隱私和國家安全時,奧威爾的名字和書中的一些術語仍是常用語。 “老大哥在看著你”指侵犯隱私的監視行為。

奧威爾曾在下筆之前就意識到,“我們正進入一個這樣的時代——在這個時代,思想自由將首先是一種死罪,然後成為一種毫無意義的抽象行為,獨立自主的個人將被消滅幹淨。” 在《1984》中,奧威爾描寫的是一個極權國家。在這個國度,人們沒有言論自由和思想自由,一言一行都在“老大哥”的嚴密監視之下。《1984》問世即受到熱捧,直到今天,西方人談論隱私和國家安全時,奧威爾的名字和書中的一些術語仍是常用語。“老大哥”是指極權統治;“老大哥在看著你”則是指侵犯隱私的監視行為。

奧威爾把“老大哥”的形象刻畫得如此入木三分,那麼奧威爾所擔心的“那種社會”真的會到來嗎?在南京大學東歐文學研究專家景凱旋看來,二戰後,一些東歐國家用暴力摧毀市民社會,相繼建立起斯大林體制,通過思想控制使每個人都成為蘇維埃人。“市民社會的特點是國家權力和個人之間有一個自由緩沖的空間,而極權國家把這層空間抽掉了,權力直接控制到人,使社會失去了自主发展的能力。奧威爾在《1984》中就已經提出過警告,不要試圖走回極權主義,不然,每個人面對的都是‘老大哥’的眼睛。”景凱旋說。

如今,小說里的政治針鋒相對的局面早已熄滅,但是, “老大哥”的目光或許從未離開過這個世界。眾所周知,2013年6月,“斯諾登事件”在西方國家爆发後,不少人為之恐慌。據報道,這項棱鏡計劃是由美國國家安全局自2007年起開始實施的絕密電子監聽計劃。許可的監聽對象包括任何在美國以外地區使用參與計劃公司服務的客戶,或是任何與國外人士通信的美國公民。這是一起美國有史以來最大的監控事件,其侵犯的人群之廣、程度之深引起世界各國一片嘩然。有人說,奧威爾准確預言了“棱鏡門”。

景凱旋說,出于某種目的,西方政府行使的權力也越來越大,美國也不可避免。

事實上,如今遍布在各個城市角落的攝像頭抬頭可見,有分析稱攝像頭越多的城市,治安環境越好,但不可否認的是,這些做法會輕而易舉地監測到每個人的隱私。青年學者羽戈說,他想舉一個例子,去年4月份廣州部分出租車上試裝攝像頭,後來再推廣就不了了之。這里涉及的問題是很多乘客不願意被監控,但是官方稱不監控又不安全,所以兩者之間最好能找到共存的辦法,不能說安全高于隱私,或是隱私高于安全,這個結論不應該由哪個人說了算,或是哪個機構設法把權力控制在自己手中,這是不科學和不道德的。

今天閱讀奧威爾仍具現實意義

學者景凱旋說:“我認為《1984》對我們今天的啟示是,如果沒有一個權力控制公權力,必然導致私權力的消失。”

如今,有人可能會“高興”地認為奧威爾預言的“那種恐懼的社會”並未到來,奧威爾的作品是否會慢慢過時?答案是否定的。

去年初,林賢治曾在媒體上推薦過《1984》,稱《1984》是奧威爾經曆了“西班牙內戰”中被監控、被追捕的恐懼,回國之後寫成的,旨在暴露極權主義敵視自由與人權的罪惡,要解讀這部經典,這是唯一的入口。

景凱旋剖析說,《1984》里面談及的極權主義國家就是權力直接管到每個人,沒有社會組織了。他說一個良好的社會應該要“放權”,讓社會組織健康发展。在經濟方面的啟示是,現在的中國市場經濟改革就是因為逐漸“放權”了,湧現越來越多的民資企業和民間組織,但這些企業家最後必然提出讓公權力關進籠子的要求,不然這種經濟就很脆弱。

“沒有法治,要抓誰就是群眾決定的,誰有權力就有真理,這是非常可怕的,” 景凱旋說, “實際上,一個極權的國家中,它宣傳的是一種絕對美好的道德、理想生活的社會。我認為人類可以朝著這個方向去追求這樣的生活,但在地上建立一個這樣的天堂是不可能的。奧威爾在《1984》中也談到這一點。”

景凱旋說,奧威爾的作品對今天的啟示有幾點,一是如果回到極權主義的國家里,必然導致社會消失。二是極權主義的國家是過分追求完美的東西,從而壓迫人性。三是奧威爾揭示了極權思維最後的核心是對權力的絕對掌控,這是一成不變的。“我認為《1984》對我們今天的啟示是,如果沒有一個權力控制公權力,必然導致私權力的消失。”

羽戈說,他最早讀到的奧威爾作品是《動物莊園》,當時是當作一個政治寓言來讀的,印象最深的句子是:“所有動物生來平等,但有些動物比其他動物更加平等。”

“奧威爾的《1984》被譽為二十世紀最好的政治諷喻小說,比其他兩本,赫胥黎的《美麗新世界》和紮米亞京的《我們》更有影響力。”羽戈認為,這部小說有其巨大的思想魅力,比如它談到“誰控制過去就控制未來;誰控制現在就控制過去。”

《一九八四》是一部政治諷喻小說。這部小說與英國作家赫胥黎著作的《美麗新世界》,以及俄國作家紮米亞京著作的《我們》並稱為反烏托邦的三部代表作。它刻畫了一個令人感到窒息和恐怖的、以追逐權力為最終目標的假想的極權主義社會,通過對這個社會中一個普通人生活的細致刻畫,揭示了任何形式下的極權主義必將導致人民甚至整個國家成為悲劇。

《動物莊園》是一部政治寓言小說,描寫一個農莊的動物不堪主人的壓迫,在豬的带領下起來反抗,趕走了農莊主;它們建立起一個自己管理自己的家園,奉行“所有動物一律平等”的原則;兩只領頭的豬為了權力而互相傾軋;豬們逐漸成為新的特權階級;動物們稍有不滿,便招致血腥的清洗……