在今天的大眾看來,藝術家往往象征着個性、不受約束、人格獨立、精神自由甚至前衛批判等等。他們可以打破常規,特立獨行,因為社會文化對他們會抱有更高的寬容度;他們的作品出現在畫廊、藝博會等場合,價格動輒百十萬;隨着市場的發展,藝術家在媒體曝光的機會大大增加,這也促使了成批的明星藝術家們的煉成。人們懷着或崇敬或豔羨或不以為然的心理遠遠地觀看着這一神秘的特殊群體,猜測着他們可能的身價和財富,談論着他們的“混亂癲狂”的私生活。(以上描述純粹取材于普通大眾對藝術家的常規印象的片面理解,他們當然沒有去考究過大量沒有名氣的藝術家的所遭遇到的殘酷現實。)

但藝術家贏得了今天的局面並不是一朝一夕的工夫,哪怕是我們現在所耳熟能詳的文藝復興大家如達芬奇和米開朗基羅等人,並沒有在當時既擁有較高的社會地位又過着瀟灑任性的生活,相反,他們都曾經比普通人更壓抑憋屈。

一個文藝復興時期的青年,想成為畫家或雕塑家,必須先進入相應的行會。入行會之前,還得先拜师入作坊,花上13年時間完成基礎學習,一般來說,大約在12-13歲左右就得到作坊學習。達芬奇15歲才被送到韋羅基奧的作坊學藝已然是非常非常晚了。一個名叫切尼尼的佛羅倫薩畫家把這一艱辛的學徒過程記載下來,寫成了一本《手工藝者手冊》:第一年不間斷的鋼筆、粉筆、碳條或排刷的繪畫練習。然後用六年的時間掌握制作顏料和嵌板的技巧,還要學會壓縮尺寸和碾磨石膏粉、上畫布、打底子、鍍金、拋光、鑽孔和壓模。最後再用六年來專攻濕壁畫和鑲板畫,學會起稿、上色、修飾(潤色)和上光等等。在整個技藝訓練階段,藝徒必須格守當地行會的規章制度,包括不限于保守行業技藝秘訣,限制私下出售個人作品等。

如此歲月漫長艱難,所以通常只有窮人家才會把孩子送去做“藝術家”。在古代和中世紀,從事繪畫、雕塑和建築的藝術家通常與其他行業的手藝人地位相同,人們雖然贊歎那些偉大的藝術杰作,卻認為其作者只不過是技術精湛的匠人罷了,都是窮困潦倒、卑賤無知的群體。藝術家的自我認識也基本局限于此。當年,利皮在給雇主柯西莫·美第奇的信中,落款為“您的仆人畫家菲利波修士”。直到文藝復興時期,隨着藝術的旺盛需求和繁榮發展促使了從業者內部的分化,一些“貴族藝術家”應運而生。他們結交社會名流,衣着光鮮地出入教皇或國王的宮廷,受到達官顯貴的禮遇,有些人甚至因其出色的創作而獲封貴族。他們不僅精于藝術,也能讀會寫,與其他塵土滿身的手工匠人形成了巨大反差。這一現象的出現可以最大程度上歸功于當時的贊助體系,而藝術贊助人恰恰成為推動文藝復興的關鍵因素之一。

自中世紀開始,教堂是主要的藝術贊助方,當時的藝術創作目的就是為宗教服務。到了文藝復興時期,當時的贊助行為主要分為公共贊助和私人贊助兩種。一方面,大小行會、宗教慈善會、政府等公共贊助主要集中在花費較大的雕塑作品和公共壁畫定制。

佛羅倫薩的行會贊助在15世紀早期是非常有名的。

多納太羅《聖喬治》約1416年,大理石,高214厘米,意大利佛羅倫薩巴吉羅博物館

多納泰羅的《聖喬治》就是受軍械士行會委托創作的。

岩間聖母,作于1483~1490年間,198×123厘米,現收藏于巴黎盧浮宮

達芬奇着名的《岩間聖母》是受米蘭聖弗朗切斯科教堂的“聖母受孕兄弟會”的委托創作。

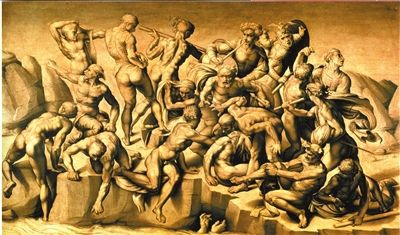

安加利之戰大約1503年間

米開朗基羅《卡西納之戰》鑲嵌板油畫76.5 130cm現收藏于諾福克霍爾科姆宮

着名的佛羅倫薩基奧宮的執政廳壁畫,達芬奇和米開朗基羅受共和國政府委托,分別繪制《安加利之戰》和《卡西納之戰》。

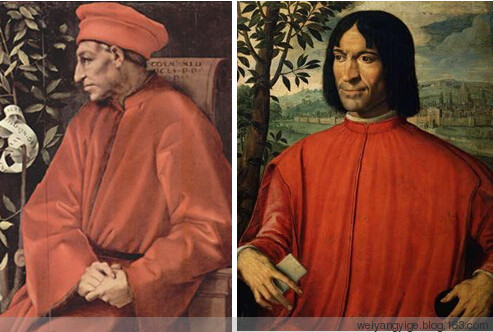

而另一方面,人類自我覺醒意識開始萌發,世俗生活的發達也造就了多樣化的藝術需求,私人贊助行為則在當時漸成主流。除了傳統的宗教畫外,還出現了世俗生活畫、古代神話和歷史題材的繪畫。藝術品用來表達宗教崇敬,或弘揚國家、家族或個人榮耀,或者被用來滿足某些享樂趣味和審美愛好。意大利最主要的藝術贊助主要來自于佛羅倫薩古老又龐大的美第奇家族。其中,又以科西莫德美第奇和孫子洛倫佐美第奇為主。

左右分別是:柯西莫 第奇和洛倫佐 美第奇

自柯西莫·美第奇開了藝術贊助的先河,引來意大利北部許多小王公的爭相效仿。而熱愛藝術的洛倫佐美第奇的贊助名單中不僅有達·芬奇和米開朗琪羅,亦有波提切利、韋羅基奧、吉蘭達約、佩魯吉諾、波萊尤奧洛兄弟等在後來聞名于世的藝術家。在美第奇家族的慷慨贊助下,佛羅倫薩成為15世紀歐洲藝術的中心。

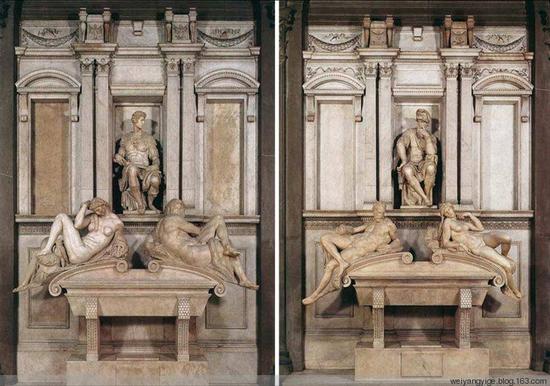

晝和夜雕塑-米開朗基羅

雖說文藝復興期間,不少非凡的藝術家如三杰等憑借其出色的專業技能和博學多才贏得了和人文學者一樣的社會地位,他們也在為實現個人追求和爭取社會尊重而做了許多努力。但是這不意味着以後就可以邁向創作自由、高價賣畫的光明大道了,大部分藝術家還是必須依附着“有錢人”生存,從學藝到從藝都受到了行會及贊助人的種種限制,雖然藝術家們非常不喜歡外行們對他們的創作指手畫腳,即便他們是給予他們很大帮助的保護人,但是又無法擺脫經濟上的“被包養”現狀。

15世紀,藝術作品的所有權仍屬于捐贈人,因為他們全盤操控着題材和媒介,等到了15世紀末,贊助人對藝術家的嚴苛控制逐漸開始弱化,而屈從于藝術家們的自主訴求。貴族伊莎貝拉向貝尼尼定制一幅神話題材的繪畫,當時貝尼尼既不想畫這種題材,也不想失去這份訂單,于是他就采取拖延策略,並通過伊莎貝拉的藝術代理人暗示他,如果換一個主題將不會拖這麼久。伊莎貝拉領會到了,就回復代理人:如果貝尼尼如你所說的那樣不願意畫原來的題材,那他要是能畫一些歷史故事或者古典寓言,我也可以同意。實際上,貝尼尼贏了,最後伊莎貝拉收到了一幅《基督降生圖》。當藝術家的地位提升時,其受到贊助人的約束就少很多,米開朗琪羅在接受《拿十字架的基督》作品定制的合同中寫道:形象的安排應當依米開朗琪羅的觀點來處理。

之後,隨着社會文化的發展,贊助人越來越傾向于折服于藝術家已有的創作風格和藝術成就,雖然他們還是會向藝術家們定制作品,但是對藝術家具體的創作風格、題材、內容、布局等細節的干涉逐漸降低,這與藝術家通過在思想領域和文化領域的卓有建樹,並完全得到了社會的承認和價值尊重是密不可分的,而贊助人們的思想觀念的轉換也是起到了重要推進作用,他們選擇並尊重所認可的藝術家和藝術品,反過來他們的審美品位和選擇也潛移默化地影響到藝術家的創作取舍。正是這種越來越開明的市場參與行為和自由寬容的藝術追求引領了歐洲藝術幾百年的長盛不衰。

而“二戰”後,世界的藝術中心從歐洲轉到美國,其中最關鍵的因素之一就是政府、個人與社會對藝術的共同贊助和支持,其中,起到示范作用的則是美國政府從羅斯福時期開始就一直推行促進文化藝術發展的有利政策,用國家的力量來贊助文化藝術事業。譬如1935年8月成立的工程振興局設立了聯邦藝術計划,國家在經濟上資助藝術家進行創作,並把范圍擴展到更多年輕的和不甚知名的畫家和雕塑家。到1936年,共有6,000多名貧困的藝術家、教师、工匠、攝影师、設計师和研究者受雇于聯邦藝術計划。他們平均每月可以得到95美元,作為回報,他們需要工作96小時或定期提交他們在自己的畫室里以任何風格完成的作品(指那些架上畫家)。其余時間他們可以根據自己的興趣進行創作,這種創作的自由對藝術家進行藝術探索是必不可少的。

美國政府的藝術贊助行為對美國藝術乃至世界藝術的發展產生了深遠的影響,特別是付錢給藝術家使他們能集中精力進行創作,少為生計而分心,確保許多年輕的藝術家在他們逐漸走向成熟時獲得了一個相對平和的環境,能自由地進行藝術探索。這種充分理解藝術家需求、最大程度尊重藝術創作自由的做法為現代的藝術贊助文化開辟優良的風氣,加上政府在政策上的大力度鼓勵,從而引領了美國私人贊助藝術的盛行。據估算,21世紀初,美國對“藝術、文化和人文”類的捐款約為100多億,個人行為約佔50%。我們發現,此時的贊助藝術已經由以前的私人定制交易演變成一種社會公共關系文化潮流,不同于歐洲古典時期藝術家與贊助人之間的控制與反控制的矛盾關系,現在的贊助人和藝術家多是一種平等又互不干擾的資源合作關系。

藝術發展到了當代,雖然藝術贊助人這一概念已經淡化,但是藝術贊助的行為仍然無處不在,並且有了越來越多元的衍生形式,現在的贊助更多地體現為各方的合作互動。譬如品牌商對藝術活動的贊助,收藏家通過購買作品贊助藝術家繼續創作。甚至藝術贊助也可以與藝術創作沒有任何直接聯系,僅僅是購買藝術品的行為本身也可以被贊助,這就意味着贊助活動已經擴展到了流通環節。移動拍賣創領者大咖拍賣最新推出的眾籌式拍賣,買家就可以邀請好友通過贊助的方式競拍一件拍品,你不單可以帮助好友競得其心儀的藝術作品,也有機會獲得相應額度比例的獎金回報,而哪怕是最普通的大眾也可以通過小小的一次付出搖身一變為藝術贊助人,又何樂而不為呢?