10月11日,《清明上河图》最后一天展览,大量观众前去观看。

武英殿门外只有寥寥几个观众。

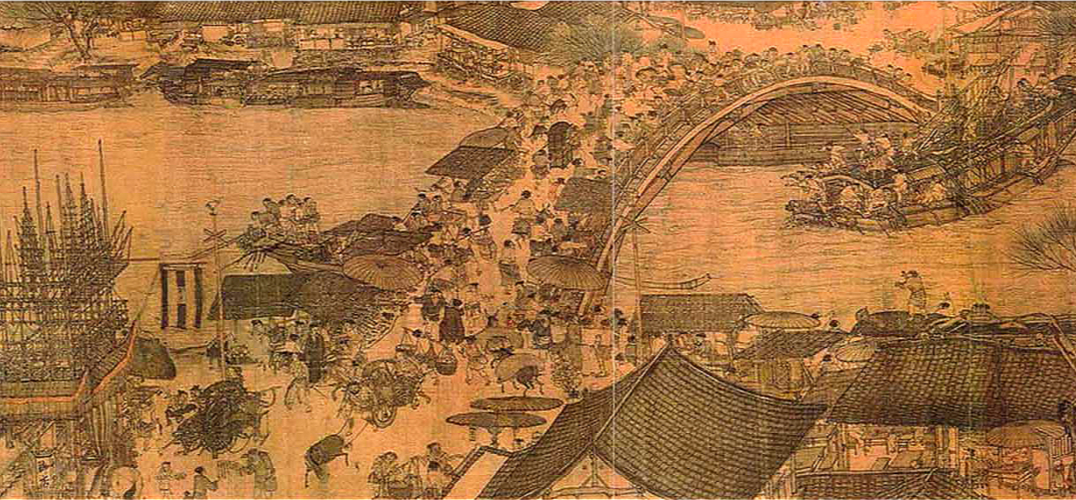

清明上河图(局部)

《清明上河图》成为了大众认知中国古画的经典符号。

“清明”登场人纷纷,回库观众欲断魂。没有了《清明上河图》,近日在故宫展出的“石渠宝笈特展”第二期显然已没有了第一期的火爆人气和魅力。10月20日记者实地探访了“石渠宝笈特展”第二期,尽管该期仍然展出了不少国宝级古代书画,但观众流量锐减,该展已经回归成为学术展。在学术界看来,从艺术、历史、文物价值不少古代书画比《清明上河图》高,但为何《清明上河图》成了中国大众眼中的古画第一神图?新京报记者采访相关专家,希望能还原出《清明上河图》第一神图的地位究竟是如何炼成的。

现象

第二期展览不再是“大众嘉年华”

“石渠宝笈特展”是故宫书画部数十位专家耗费数年心力整理研究的成果,展览由“编纂篇”“典藏篇”组成,分设于武英殿和延禧宫。虽然近几年随着艺术品市场的火热,《石渠宝笈》作为中国书画界盖世武功秘籍的地位被更多的大众知晓,但由于古代书画观展门槛偏高,该展定位还是偏于学术。

虽然是学术展,但在第一期却呈现超级火爆的局面,从9月8日“石渠宝笈特展”第一期开展以来,武英殿外还是聚集起长长的队伍。一不小心就将故宫书画展挤爆了,故宫从入口处便开始上演“故宫跑”、“皇宫运动会”的场景时不时刷爆了社交圈。这一切或许都要归功于《清明上河图》这第一神图的出现。

有媒体报道10月11日,为赶上《清明上河图》最后一天的展出,从全国各地赶来的观众在故宫武英殿外排队至12日凌晨1:30,才得以全部进入大殿院内。而从11日8时开始放游客进馆参观,到最后一名游客离开武英殿,《清明上河图》最后一日的展出时长已接近20个小时。

如今《清明上河图》已经回库“修养”,“石渠宝笈特展”第二期在东晋顾恺之《列女仁智图》(宋摹本)、冯承素《摹兰亭序帖卷》、赵孟頫《人骑图卷》等书画珍品的率领下登场。但记者在现场发现,第二期展览已经由“大众嘉年华”回归到“学术展”,没有了大众的竭力捧场,爆棚人气和魅力已是今非昔比。武英殿外只有零星的几个观众入场,展厅内的观展人群也明显少了很多,每幅画前两三人看展,可谓是轻松观展。

揭秘

《清明上河图》为何有如此号召力?

流传至今,国宝级的中国古代书画也有不少。事实上在“石渠宝笈特展”第一期、第二期上展出的也有不少书画国宝,但为何《清明上河图》成为了中国大众的古画第一神图,惹得大众都要前往“朝拜”,专家为此解读了其中的成因。

全卷近十年来首次在北京展出

中国十大传世名画、北宋画家张择端的《清明上河图》是珍藏在故宫博物院的国宝级文物,它上一次现真身还是三年前在日本。而此次该作品再度亮相,且是近十年来在北京的首次全卷展出,共528厘米,自然引来了火爆人流。

故宫博物院研究室主任、中国书画专家余辉告诉新京报记者,《清明上河图》是书画珍品,这当然是其成为大众眼中第一神图的基础。在528厘米的长卷上,汇集了屋宇、盘车、舟桥、寒林、坡石、人物风俗等诸多绘画子科,涉及白描、水墨、渲染等多种绘画技法,图中共绘人物约600余名,每个人都有每个人的故事。为此,西方学者称之为“中国的《蒙娜丽莎》”。这在余辉看来也是恰如其分的,“一个是永恒的微笑,一个是永恒的喧闹,其中都蕴含着许多难以解开的谜团,对它们的研究,在许多方面也许还需要从头开始,一些传统的认识应该重新商榷与研究。”

风俗画比文人古画更容易看懂

《清明上河图》是北宋风俗画。画面表现北宋汴梁城东角子门内外和汴河两岸的城乡风光与市井百态。图中有城外郊野风景,有漕运繁忙的汴河,以及虹桥上下之景,还有城内繁华的街市。图中共绘人物约600余名,牲畜近百头,房舍百余座,舟船25只,繁杂的景物按照一定的情节进行组合,结构严谨而紧凑,画法精严,刻画入微,富有浓厚的生活气息。

余辉告诉记者,风俗画这一点也是让《清明上河图》极度亲民的杀手锏,“能看懂风俗画的观众本身就要多很多。这比起很多文人古画,看懂它们需要很多古代知识等门槛。”

对此,《文物天地》执行主编朱威也认为,风俗画因为有故事情节与大众更容易亲近,而相比之下不少古画虽贵为国宝却令人费解,观众看不懂画作究竟有何魅力。

选入小学课本成古画经典符号

事实上,光有艺术价值、亲民性还不够,也需要极大的曝光度。《清明上河图》被选入国人小学课本为其成为第一神图也立功很多。这种被印入教科书的曝光度有着超强的能量,让国人为之“膜拜”。

余辉告诉新京报记者,在国人从小到大的美术普及中,古代书画很少有被“艺普”的机会。而《清明上河图》则出现在小学课本中,成为被艺术普及的古代书画,这让其成为大众认知中国古画的经典符号。

为此,此前挤爆武英殿的70%到80%的人群都是青年人也不难理解,“《清明上河图》是他们从小到大接触的极少的古代书画,”余辉称。

【存在问题】

美育“偏食”+忽略题跋

余辉表示,此前《清明上河图》的极度火爆恰恰是因为我们在美育上的“偏食”造成的。他建议国人从小到大的教育中应该增加更多古代书画的比例,这样才不会造成“我们对中国书画的认识极不完整的局面。”

与此同时,余辉还指出,事实上即使是作为第一神图的《清明上河图》,大众对其的兴趣也仅限于画面,对于其上的题跋也并没有兴趣。而在学术界看来,《清明上河图》的题跋也有看点,有着丰富的内容。在《清明上河图》卷上共有金元明三朝13家的14段题跋,“其中有着许多惊天鉴语,值得深究。尤其要注意的是:早在650年前的元末,李祁以一个地方官员的目光敏锐地看到了汴京城繁荣的反面,提出不要以‘嗟赏歆慕’心态对待该图,首先断定该图‘犹有忧勤惕厉之意’”。

【第二期推荐展品】

如今略显寂寥的武英殿已回归其常态,但事实上这一期依然有很多国宝级珍品值得一看。

宋 蔡襄 《自书诗札册》

纸本

蔡襄是与苏轼、黄庭坚、米芾并称的“宋四家”,他工诗文,书法擅长行、楷,承唐启宋,独步一时。此次展览的是蔡襄传世书作的重要汇集,一共有七开。不仅有蔡襄书风由早期生拙向中期流畅过渡期的,也有作者晚期酬答知己的精心力作。

东晋 顾恺之

《列女仁智图》

绢本 墨笔淡着色

纵25.8厘米 横417.8厘米

此幅作品又称作《列女图》,虽然这幅作品经证实并非东晋顾恺之作,而是南宋人摹本,但其依然反映了我国最早名家人物画的风貌。

此卷为残本,可以看到“楚武邓曼”“许穆夫人”“曹僖氏妻”“孙叔敖母”“晋伯宗妻”“灵公夫人”“晋羊叔姬”这7个故事是完整的,而“齐灵仲子”“晋范氏母”“鲁漆室女”3个故事只存一半,其余5个故事全丢失,又错将“鲁漆室女”之右半与“晋范氏母”之左半拼接在一起,使人误以为是一个故事。

元代 赵孟頫

《人骑图卷》

纸本 设色 纵30厘米 横52厘米

该图是赵孟頫自元大都返回湖州故里后所作,此时他43岁。

画中一名红袍男子骑于马背之上,头戴官帽,腰系玉带,画面布局、人物形象和马匹的写实画法,都带有唐代画风的痕迹。此图汇集了赵孟頫弟弟等赵氏家族五人的题跋,在赵孟頫的书画作品中并不多见。

五代 周文矩

《重屏会棋图卷》

绢本 设色 纵40.3厘米 横70.5厘米

周文矩是南唐画院翰林待诏,以绘画人物、车马、亭台楼阁以及宫廷贵族生活题材画而知名。

该图既是一幅反映宫廷生活的纪实性图卷,又是一幅精美的人物肖像画。画面描绘的是五代南唐中主李璟兄弟四人下棋的情景。作为写实性的绘画作品,画家在逼真地刻画出人物肖像特征的同时,也真实地描绘出室内的生活用具,如投壶、屏风、围棋、榻几、茶具等。这些具体的形象为后人了解古人的生活起居,特别是具有宫廷特色的文化活动提供了重要的图像参考。“重屏”的意思是因为画中的屏风里又画有屏风。溥仪当年将此卷作为赏品,交由弟弟携带出宫。1949年之后经由国家文物局转交故宫博物院收藏。

唐代 冯承素(传)

《摹兰亭序帖卷》

纸本 行书

纵24.5厘米 横69.9厘米

这是目前武英殿内汇聚人气的极少数作品。这一切也归功于“天下第一行书”《兰亭序》的名声,尽管这是个摹本。此时展出的摹本背后也有着一段故事。唐太宗当年得到王羲之《兰亭序》后,曾诏书法家冯承素、虞世南等人临摹数本,分赐亲贵近臣,之后民间也广为临摹。在众多临摹本中,尤以冯承素的摹本最为精美。冯承素《摹兰亭序帖卷》因卷首有传为唐中宗李显“神龙”年号半印小玺,也称为“神龙本”,它体现了王羲之书法遒媚多姿的艺术风采。不管是间架结构,还是行笔的踪迹、墨彩的浓淡,都极为自然生动。启功就曾说,“在流传后世的各种刻本、摹本中,‘神龙本’最忠于王羲之的真迹。”