中美間的那一仗非打不可嗎?

牛軍:朝鮮戰爭與東亞冷戰的興起

朝鮮戰爭是65年前的事情。冷戰,如果從1991年結束算起,也過去20多年了。但這兩個事件在歷史上的特殊影響力,一直延伸到現在,在影響著中國人對很多問題的思考。牛軍教授在深圳越眾歷史影像館舉辦的主題講座《朝鮮戰爭與東亞冷戰的興起》中剖析,朝鮮戰爭是各方不合理的選擇而導致的各方都不願意看到的圖景。65年前的這一仗,并不是非打不可的。香港商報記者林濤

冷戰在東亞地區的蔓延,其形成有特殊的歷史背景。牛軍分析,二戰結束前后,東亞國家基本沒有機會為東亞戰后的秩序、新體系以及未來的發展表達自己的看法,唯一的一次是1943年11月的開羅會議。當時中華民國政府代表蔣介石參會,有機會在領袖級會議上表達自己的看法,并與美英同盟國達成基本一致。美國希望中國成為戰后世界秩序中的重要領導力量,因為美國需要一個國家替代日本,在東亞挑起戰略支柱。在這個目標指引下,美國政府采取了很多政治、外交、軍事的措施。但是英國反對,因為中國提出要收回香港。蘇聯也持反對態度。當時蘇聯與日本處在中立狀態,簽訂有互不侵犯條約,并承認偽滿洲國的合法性。而蘇聯勢力被排擠出新疆后,蘇聯實際上在支持新疆的一些地方勢力搞所謂的「獨立運動」,并不看好未來與中國的關系,開羅會議斯大林甚至沒有參加。在開羅會議上,中美英三國領袖對東亞的戰后安排進行了較全面的討論,達成諸多共識,雖然有些想法后來沒有實現。從那以后,東亞國家全部被排除戰后事務安排之外,出現了由歐美列強決定東亞前途的局面,這是戰后冷戰在東亞蔓延的重要的原因。

1、美國不得不放棄中國選擇日本

近十餘年來,隨著前蘇聯及大批原共產主義陣營國家檔案的解密,包括美國檔案的持續開放,關於冷戰研究的發展出現了重大的變化,人們漸漸看到另外一幅圖景:那就是,二戰后期,在規劃戰后東亞秩序的過程中,美國和蘇聯都不願意更多卷入東亞事務,都選擇了逐漸從東亞大陸撤退。而朝鮮戰爭,實際上引起了美國東亞戰略向大陸擴張的回潮。美國在二戰期間選擇與中國結盟,進展并不理想,有與國民黨軍事合作上的不順利,有蘇聯和英國的不支持,雖然最后被說服,但潛在影響很大。最關鍵的原因,是國共矛盾的急劇惡化。美國在1944年秋到1946年10月間,曾兩次派特使代表美國總統參與國共談判,希望通過政治途徑解決兩黨的矛盾。可惜兩次調停均告失敗,1946年,中國內戰全面爆發,隨后,中國共產黨逐步取得了軍事上的優勢,喊出口號:「打倒蔣介石,解放全中國」,開始了奪取全國政權的過程。美國不得不放棄對中國不切實際的幻想,把戰略中心從中國再次轉向日本。在選擇中國還是日本的問題上,當時一位美國學者提出三個設想。第一種:一個真正友好的日本和一個有名無實的敵對的中國。「這種情況美國會感到相當安全」。第二種設想:一個有名無實的友好中國和一個真正敵對的日本。這種情況很可怕,其威脅已經被太平洋戰爭所證實。第三種設想:中日同時成為美國的敵人。當然完全不可取,更是美國不能接受的。這位學者進一步指出,在全面裁軍,轉向和平時期,戰略資源動用有限情況下,美國應該停止在中國承擔不合理的義務,「把日本和菲律賓建設成足以保衛美國利益的太平洋安全體系的基石」。1949年,美國國家安全委員會制定、通過了兩個重要的文件,48號文件1和48號文件2,明確定義:日本在美國亞太戰略中居於核心地位。這就是我們今天看到的美菲同盟、美日同盟。這位學者的設想最終成為正式的對華政策、對日政策。

2、蘇聯也要從東亞抽身而退

蘇聯方面,1945年8月同國民政府簽訂的條約中確定中國的東北為其的勢力範圍,蘇聯承認國民政策為中國唯一合法政府,并明確承諾不支持新疆獨立,不支持中國共產黨奪取政權。這是蘇聯的政策。所以,進入東北的蘇聯軍隊在1946年5、6月間全部撤出,并沒有長期駐留。而蘇聯開始轉向支持中國共產黨,是1947年以后的事情。

另一個事實是,1948年朝鮮民主主義共和國成立后,蘇軍撤出北朝鮮。1946年,越南爆發越南共產黨領導的反法起義,蘇聯也沒有給予支持。這就是美蘇兩國在東亞大陸都向后撤退的潮流。

朝鮮戰爭是唯一的例外

牛軍說,一個地區的關鍵事務在自己沒有發言權、主導權,而是由歐美列強安排,很多問題沒有徹底解決,同時兩個話事大佬又都在從其中抽身撤退的關鍵時候爆發戰爭。那麼,中美在朝鮮半島的激烈對抗是不是必然發生的?這種疑問現在還影響著很多中國人的思維,甚至影響著學術研究。牛軍說,如果沒有朝鮮戰爭,中美之間發生軍事沖突和對抗不是必然的。種種史料證實,即使是在國共打得不可開交的內戰時期,中共一直與美國有秘密聯絡,對美軍不干預有比較確定的把握。這種秘密聯絡的渠道在以后的歲月中一直存在,「兩國之間事前事后都有例子能證明,不是必然會發生沖突,即使在冷戰尖銳對抗的情況下,也可以采取具體措施避免。」只有朝鮮戰爭是一個例外,唯一的例外。

3、中國為什麼參戰?朝鮮戰爭是雙方的誤判

朝鮮戰爭是北朝鮮有計劃發動的,對此學術界已有共識,解密的檔案也給出了有力的證據證實。牛軍對此評價,這是金日成和斯大林非常嚴重的戰略性錯誤,錯誤的核心是誤判了美軍軍事干預的決心、規模和速度,「誤到斯大林自己都措手不及」。金日成最早向毛澤東提出完成朝鮮統一大業,是在1949年5月,離北朝鮮建國不到一年。那時毛澤東曾致電斯大林,希望他說服金日成放棄,因為中國自己的事情太多沒有解決,華北的防御、新疆的進駐、西藏問題、廣西剿匪等等。但是斯大林在1950年1月30日向金日成開了綠燈,卻沒有跟毛澤東商量。當年4月,金日成秘訪莫斯科,戰略計劃付諸實施。直到5月13日金日成才到北京向毛澤東攤牌。毛澤東甚至不信,指派周恩來找蘇聯大使核實。后來毛澤東說,這是嚴重的戰略錯誤。這個歷史教訓對中國領導人非常深刻,雖然是別人犯下的錯誤。在這個過程中,有種種新的動態是蘇、中、朝領導人沒有充分意識到的。1948年,柏林危機爆發,歐洲局勢由此全面緊張,美蘇關系亦嚴重惡化。柏林危機剛結束,就爆發了朝鮮戰爭。而中蘇在1950年2月正式結成戰略同盟,同柏林危機的緊張局勢合在一起,引起美國內部激烈爭論:東亞地區往后收縮的戰略是不是應該的?爭論進行當中還沒有結果的,朝鮮戰爭爆發。這一突發事件使美軍的強硬派迅速占據上風,三天時間就作出決定,陸海空三軍全面介入,打退北朝鮮的進攻。

「我不認為很多事情是宿命的,歷史不可重演,但我們要關注,有時國家領導人嚴重的戰略誤判會造成難以扭轉的歷史趨勢。」

4、毛澤東沒有行使否決權

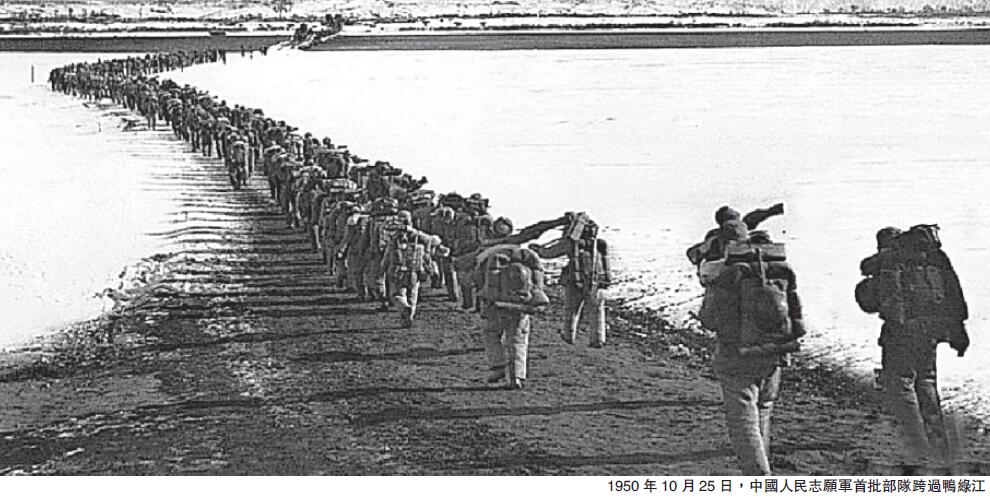

在北朝鮮發動戰爭的過程中,毛澤東一直是不同意的,中共內部亦有高度共識,不希望在集中精力解決內部問題的時候,在自己的周邊再發生一場有高度風險的外部戰爭。1950年5月13日斯大林通過大使回電毛澤東,最后一句話是:「但是我已經告訴金日成同志,如果中國同志不同意,要全部重新考慮」。他實際上給了毛澤東一票否決權,毛澤東卻沒有用。他的主要考慮是什麼呢?牛軍教授分析,毛澤東的主要考慮是,金日成能迅速完成,而且表示,不需要中國出手,有蘇聯幫助就夠了。而毛澤東當時的觀念,中蘇朝是同盟,在東方三匹馬拉一駕車,東方的民族解放運動革命運動是中蘇朝三家的事,那兩家要干,那就跑吧。中國并非在事先完全不知情的情況下,就雄糾糾、氣昂昂跨過鴨綠江。這其中有很多的歷史事實要描述。不幸的是,事后的事態發展證明,這駕馬車把中國拖入了一場并不希望卷入的戰爭。

5、危險的三八線微妙的三八線

現在回過頭來看,還有另外一個因素美國越過了三八線。三八線在中國領導者心目中就是一道不可逾越的紅線。7月2日,周恩來約談蘇聯大使。這是美國全面介入朝鮮戰爭以后,中蘇間第一次就朝鮮趨勢和中國未來政策的交流。檔案顯示,周恩來對北朝鮮提出了批評,實際上也間接批評了蘇聯,他指出這是一場冒險。風險已經變得不可預期了,美軍介入后北朝鮮軍隊能靠自己完成統一嗎?最后他提出中國會幫助北朝鮮如果美國打過三八線的話。1950年9月30日,在國慶宴會上,周恩來發表講話,正式表達了中國的觀點中國不能坐視侵略者侵略自己的鄰邦。10月3日,周恩來通過印度駐華大使潘尼迦,傳達了中國的態度:第一,中國希望和平解決。第二,希望這場戰爭地方化,局限在朝鮮半島,美軍如果跨過三八線中國就一定要管。三八線對中國來說,代表著對美國戰略意圖的判斷,美國會不會到三八線為止?這個談話通過英國外交部隔天就到了美國國務院,可惜美國人不信。美軍打過了三八線,觸碰到危險的紅線。

「再來一個假設。如果當時美軍真的按照聯合國6月25日的授權,停在三八線,會怎樣呢?」這個問題美國方面也頗多研究,主流學術界普遍認為,越過三八線是美國戰略上的嚴重錯誤。

6、中國曾希望出而不打

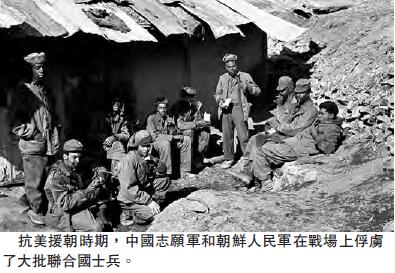

而朝鮮戰爭,還在飛速朝著一個實際上各方都不願看到的方向滑去。10月14日,中國制定出作戰方案,出兵后在北部山區依據地形搶占一塊地方,用毛澤東的話講就是,把我們的國防線向北推一百四五十公里。出兵爭取不打,這樣東北的威脅不那麼直接,讓金日成政權生存下去。既能解決中國邊疆的安定,也能解決共產國際大家庭之間相互支持的問題。如果中國人民志願軍按照這樣的方案執行,中美之間大規模的軍事沖突有可能不會持續如此之久。但志願軍進入朝鮮后,一次戰役打得很順利,二次戰役打得更順利,先頭部隊已經抵達三八線。這時候,毛澤東頭腦發熱,指示迅速發起第三次戰役,而且把作戰目標提升到把美國從朝鮮半島趕出去。隨后,雙方以三八線為軸心互相攻防,多次發生大規模激戰,直到第五次戰役結束,才達成沿著三八線劃定軍事分界線的目標。所以,出兵朝鮮,「我個人覺得是在當時的歷史條件下中國領導人不得不作出的決定,是持續的雙方不斷地犯戰略性錯誤的結果。」有些戰爭其實是可以避免的,不論矛盾達到什麼程度,人的主觀的作用是非常大的。所以今天我們更有必要回過頭去,認真的研究歷史上曾經發生過的重大事件,避免將來的戰略誤判。

冷戰與中美對抗

冷戰,是美國和前蘇聯兩個超級大國,兩個相互獨立的國際體系、兩個軍事集團之間在歐洲對抗、并向全世界蔓延的過程。冷戰持續40年,對抗的中心在歐洲,東亞則是冷戰爆發后最先被卷入的次地區。冷戰在東亞地區的蔓延,一場是朝鮮戰爭,一場是越南戰爭,均同中國有極為密切的關系,朝鮮戰爭三年半,兵力最密集的時候中國軍人投入100萬到110萬左右。中國此后有與印度的戰爭、與蘇聯的沖突、對越南的自衛反擊戰,在規模上、時間上以及傷亡程度,都與朝鮮戰爭不可同日而語。朝鮮戰爭也導致中美兩國此后長期的對抗。