頂著兩屆金馬獎最佳紀錄片獎獲得者的光環,周浩的名字開始為大眾所熟悉。其實在業內,他久負盛名。早前任職攝影記者,后成為紀錄片獨立導演,從2002年至今,拍片不輟佳片不斷,屢屢拿到國際、國內各種大獎。上周六,周浩以導師身份出現在香港中文大學,為參加「家·春秋」口述史工作坊的同學上了一堂課。一向低調的周浩罕見公開談及他的拍攝歷程及其背后故事。作為一個記者出身的紀錄片導演,周浩說他欣然接受「記者型導演」這個稱號,說自己做的其實是非常記者化的東西,「我一直在用這種方法解讀我周圍的世界」,而拍片,「真誠比真實更重要」。香港商報記者 若笑

「記者型導演」斬獲兩屆金馬獎

今年第52屆臺灣電影金馬獎頒獎禮上,周浩憑藉作品《大同》蟬聯最佳紀錄片獎。上一屆,他也是這個獎項的獲得者,2014年,他的獲獎作品是《棉花》。

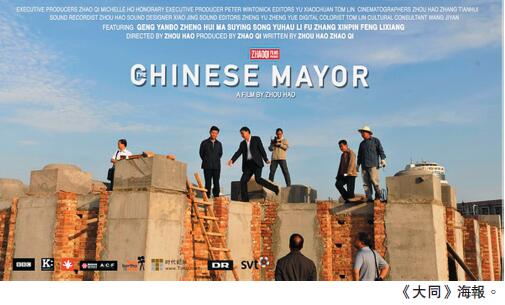

《大同》,英文名為「Chinese Mayor」(中國市長),以原大同市長、現任太原市長耿彥波為主要拍攝對象。耿彥波,一個有爭議的官場人物,其在大同主政期間,對這座以煤礦為主導產業的城市進行的大力改革。片中,耿彥波一方面銳意改革,大膽「造城」,以發展旅游業和改善環境;另一方面,也要承受新改造帶來的巨大代價--數以千計的房屋被推倒,50萬居民(占大同市總人口的30%)需重新安置。

《棉花》則從「摘棉大遷徙」開始,每年中秋過后,上百萬的「拾花工」,從河南、甘肅、四川、陝西等地,被一列列擁擠的綠皮火車運往新疆,投進廣袤無垠的棉花地。他們每天重復采棉動作兩三萬次,用幾十天的機械勞作換回家中一年的生計;「中國制造」產業鏈上的河南某棉紡廠,國企改制后效益不佳,女工們不堪酷暑勞累,輪流辭職,女領班焦頭爛額;廣東牛仔褲廠的工人加班到半夜,也只能伸個懶腰、恨恨地罵:「媽的老子快累閹了」;廣交會,老外一要貨就是一千件,很急,「for American」,中國廠方犯難,這意味著工廠必須緊急趕工。中國經濟的細微面相,被一團團棉花串起來,成了《棉花》。《棉花》從拍攝到制作完成歷時8年,金馬獎評論《棉花》:「銀幕上呈現今日中國棉花史,也是一頁農工生活史。」

周浩自己卻對《棉花》不甚滿意,「8年時間,應該有更多的可能性。」周浩之前拍的片子一樣烙著他鮮明的「記者」印記:2004年拍《厚街》,展現東莞出租屋內眾生相;2006年拍《高三》,拍的是福建武平一中的備考,瑣碎、緊張、荒謬而真實,該片獲香港國際電影節最佳紀錄片人道獎;2007年《龍哥》貼身跟拍毒販故事;2009年《書記》里,周浩又把鏡頭伸入官場,觀察政府體系如何運作;2010年到2013年,《120的故事》和《差館》,則在急診室和派出所這兩個充滿了人們不同尋場☆態的公共空間穿梭來去,人們失態、爆發、耍賴、隱忍,全在其中。

提供世界另一種解讀方式

周浩的鏡頭被評價為「如同深入社會生活的解剖刀,剖開血肉的現實畫面」,作為紀錄片獨立導演,行走這條路殊為不易,其中艱難亦不足為外人道,當然尤以體制和資金成為橫亙於前的一道坎。周浩說他常常被問到,是不是有很多管制,很多事情做不了,「但管制肯定不能成為你不去做事情的一個理由吧」,「從來沒有人說這個題材是不能夠拍的,有時候是自我審查導致你很多事情不能做」,他用了「揮刀自宮」表達這種自我過濾。有些題材看似完全不可能操作,譬如深入中國官場,貼身跟拍市長、書記的工作生活,「有時候會有某種隔膜或是不可能,是因為你連努力的勇氣都沒有」。即便有了某項選題或素材,采訪過程也充滿艱辛,「但總是有人願意表達的吧,我會說人群中有百分之十這樣的人」,周浩說。這意味著,在這些生猛素材的背后,有九成的嘗試是被拒絕了。譬如拍《差館》,生活在廣州的周浩說他最早想拍春運,「廣州春運是中國春運的風向標」,於是去廣州火車站聯繫,但對方找各種理由推託了,「我又聯繫了很多別的地方,比如廣州火車站派出所,有點出人意料,我也沒抱希望,派出所就同意我拍攝了」,《差館》最后的重點仍放在火車站,在那兒發生的故事,「這就是一個典型的我被拒絕和我意外收獲的例子」。周浩說,拍攝方案是在拍攝過程中不斷調整的,「如果一部片子做出來,跟你當初設想的完全一樣,那我認為這不是一個成功的拍攝」。

「這個世界充滿戰爭、糾紛、沖突,歸根到底是人群跟人群之間的不了解,或我根本不願意去聽你說什麼,這是當今這個世界最糟糕的問題。」周浩覺得,紀錄片就是「增加人們思維的維度,知道這個世界原來還可能有另外一種解讀方式。」周浩特別提到紀錄片《西藏一年》,這是一個受到多方肯定的片子,「我覺得這個世界就是需要不斷去融冰,融解各個族群,各個階級之間的矛盾,而這個事情是有做的可能性的。」

所以對著臺下的年輕人,周浩說,自由表達沒有什麼需要特別忌諱的,「天塌下來有個子高的人幫你們頂著」,而這個時代,也沒什麼值得抱怨的,「我就從來沒看見一個懷才不遇的人,從來沒看見一個努力了最后一無所獲的人。所以只要你喜歡,願意真誠的去做這個事的話,我相信老天爺會給你們回報的。」

揣摩人性「會越來越敬畏」

有朋友評價周浩的片子很穩,不煽情,「像是陳述句,觀察,不下結論」。坐於講臺前,周浩也有一種觀察者的不動聲色,透露著一股「控制的溫和,內斂的智慧」,臺下的港中大中國研究服務中心熊景明老師則說臺上的周浩,「一副中庸的樣子,透露著某種宗教情懷」,似乎都很貼切。

周浩的作品風格其實是有所變化的。友人評價,先前的《厚街》和《高三》,攝影機如手術刀,深入社會腹部,於切割翻檢中,讓不為人知的世界在傷口下敞開;《龍哥》里,攝影機更像匕首,社會肌體被大塊切割,生猛腥氣;《差館》里,攝影機成廚房里的餐刀,日常生活依其紋理、按照肥瘦,一片片削下,似刺身,但亦辛辣;熬了八年的《棉花》,卻不是川味紅湯,而成廣式溫火煲,所有料最終融化在一腔暖和的液體中。「以往孤單英雄般的俠客,被一個溫情的老男人取代,那個周浩蹲守在鏡頭后面,像蹲守在屋前曬太陽的镕漢,陪著他的拍攝對象嘮嗑」。《大同》里,「實際上就是兩種力量,民眾有一個聲音出來的時候,我一定要有一個對立的聲音跟他去抗沖」,在周浩的片子里,會看到這種有意思的平衡,「這種權衡倒不是我的生存技巧,我覺得這個東西會激發起人們更多的思考,而不是簡單的告訴別人,這是對,那是錯。」

所以周浩的片子,會給人一種「混沌的真實」感,導演本身的立場和觀點相對抽離。對此,周浩的表述是「用真誠的態度來面對。做紀錄片,真誠比真實更重要。」他說,做紀錄片的人,包括做口述史的人,都要去還原一件真實,「但你覺得真實存在嗎?真實是如果真誠的話可以無限趨近,但永遠沒法完全重現的東西」,「人生哪有一個絕對的唯一的觀點在里面。雖然在我的影片里面,我的觀點會比較混沌,但我仍然認為我的觀點是存在的。只是我把它放在稍微次后的位置上面,沒有用言簡意賅的兩三句話把它表白出來而已。」

周浩認為紀錄片是有原罪的,「紀錄片其實是違背人性的,我們總是想把那些被人遺忘的,或努力掩飾的,揭示出來,這跟人的本性是背離的,也必然有所犯忌」。

周浩說,一直行走在這種兩難的邊緣上,揣摩人性,「會越來越敬畏,永遠是懷著敬畏的心在做這些事情」,而且你永遠只能去尋找那種東西,就是你內心的平衡,「如果你尋找不到內心的平衡,過不了自己那一關的話,你是沒法去做紀錄片的」。所以,紀錄片「更需要分寸,不傷害別人,這很困難,也是底線」。

得獎之后,找周浩的人多起來,「而且是上門就問你需要錢嗎?」得了一些獎后,各種各樣的商業機會也找上門來,「各種誘惑多了,錢也來找你了,名也來找你了,你自己還能不能堅持你自己的初衷,這些問題我覺得是大問題。」一般情況下,周浩是「能推的都會推掉,覺得錢夠用就行了,不用太多」。周浩說自己就是勞碌命,會一直拍下去,而且經常會幾個題目交叉在拍,「就覺得我應該去做我要做的事情。獎很重要,但也別太把獎當一回事,太當一回事之后,有一天只有你自己記得這個獎別人都忘記了,那是很悲慘的事情。」