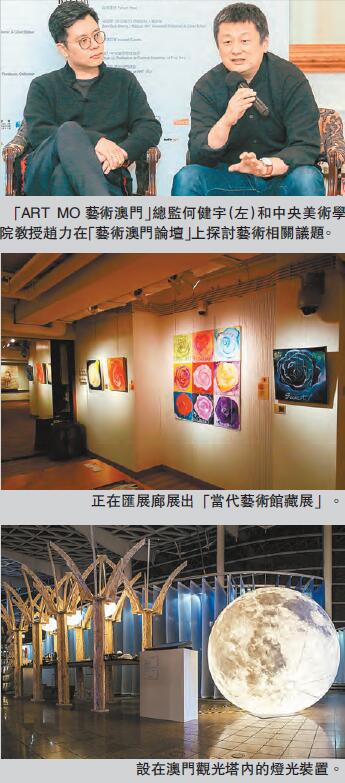

為期十天的「ART MO藝術澳門」今日落幕。進行到第三屆的「藝術澳門」今年進行了比較大的調整,從培育藝術市場轉為推動藝術產業,更多地把文化藝術與澳門發達的旅游業結合,推出「藝術澳門之旅」、「藝術澳門論壇」、「藝術澳門展覽」、「藝術澳門VIP之夜」四大主題內容,試圖給游客勾勒出涵蓋澳門本地博物館、文化藝術空間、畫廊等多處藝術機構的澳門藝術地圖。重頭戲「藝術澳門論壇」上,相關單位聯合推出的首份中國藝術消費品指數,則描繪出了中國藝術品消費人群的大致輪廓。香港商報記者林濤

「藝術澳門論壇」邀請多方人士,探討三個議題:藝術品市場態勢、個人藝術品收藏、藝術與城市的關系。

今年10月底,《藝術商業》雜誌聯合中央財經大學文化經濟研究院推出中國藝術消費品指數,據稱這是全球範圍內首次針對中國藝術消費品的市場調研,這項調查對中國藝術領域的關注,首次由高端拍場轉至覆蓋範圍更廣的實用消費市場,旨在解析中國大眾的藝術消費習慣與趨勢。《藝術商業》執行出版人馬繼東披露部分數據報告。他表示,從目前的大眾調查數據來看,中國藝術消費品的消費人群具有年輕、理性消費、重版權等特徵:

1.40歲以下是藝術品消費大軍,尤其是30歲以下的消費者占比近五成,30-40歲的消費者占比有三成。

2.自認為是理性消費的占比近六成。

3.表示一定購買正版者占據四成以上。參與此項調查的中央財經大學文化經濟研究院院長魏鵬舉先生認為,目前中國的藝術生態仍然存在問題,藝術品市場應該是藝術品創造、藝術品鑒賞、藝術品消費、藝術品投資、藝術品金融等幾個不同的層面構成,其中藝術品消費是核心,但現在藝術品金融走在了藝術品消費的前面,這是有問題的。

黃雋是中國人民大學經濟學教授,多年研究藝術品金融的她也深度參與到「中國藝術消費品指數」推進工作中。她說,中國的藝術品拍賣明顯萎縮,但大眾消費市場趨熱。十年前,故宮《清明上河圖》出展,觀眾非常少;排隊五六個小時進故宮看展覽,在幾年前也是不可想像的。中國普通人開始關注藝術,「先有關注,之后就會有藝術品的消費了。」

而中國藝術品消費市場上最具消費力的主流人群,第一當然是中產階層,按照國際慣例,年收入在5萬至50萬間的人,都可歸入中產階級範疇,這類人群在中國是相當龐大的人群,他們提升生活品質的過程中,對藝術品有相當需求。另一個樂於消費藝術品的人群是年輕的80后90后,他們的理念與老成持重的50后、60后不同,對生活品質的要求相當高,頗有文藝情懷和文藝氣質,盡管經濟實力還不能與前者匹敵,但「他們對自己喜歡的東西,出手比較果斷」,黃雋教授認為,他們是藝術品消費市場不可小覷的力量。

藝術收藏是更生活化的行為

著名的詞作家姚謙是論壇的第二位分享嘉賓,他的作詞的《魯冰花》、《我願意》等作品被廣泛傳唱。他分享的是他個人的收藏歲月和經驗。姚謙10月份剛在兩岸同時發行個人首部藝術收藏類圖書《一個人的收藏》,傾盡20多年的收藏經驗。姚謙回憶起20年前,在臺灣的誠品畫廊有了人生的第一件藏品猁猁劉奇偉的《斑馬》,「才明白藝術品可以買回家。」此后,他不斷投入更多買入喜愛的藏品,而這些畫、雕塑、陶瓷都進入了他的生活,掛在臥室、客廳、樓梯間、走廊甚至洗手間,姚謙說,「只有讓藝術真實地進入生活,我才覺得日子沒有白過。」藝術收藏就是一個更生活化的行為。當然,談收藏不能不提到投資。他說,當藝術收藏成為一種投資的方式,人心與藝術之間就有了很大的考驗。「是藝術還是過季的商品,時間會證明」。但是,無論金錢如何能改變人的心與情感,金錢最終與藝術本身無關,選擇哪一樣作品只關乎個人的價值觀與選擇,這也是他收藏藝術的最大動力與樂趣。

藝術能夠帶動城市的發展

「ART MO藝術澳門」總監何健宇談到「藝術澳門之旅」的三個目標猁猁推動澳門的文化發展、促進澳門旅游業的多元化發展、培育澳門藝術文化產業。「我們的出發點不是「我們想做什麼?」而是「澳門的文化藝術產業需要什麼?」藝術能帶動一座城市的發展,「希望通過藝術之旅,讓澳門的生活更有趣,讓更多游客知道,澳門不光有好的酒店,還有好的藝術和藝術館」。中央美術學院教授趙力多次到澳門參加藝術推介活動,他非常認同藝術特別是現代藝術對於推動城市發展的價值與作用。他以北京為例,藝術近20年來不斷被邊緣化,藝術家聚集地從798到宋莊,已經退到了河北境內。但另一方面,快速膨脹的城市出現了空心化,北京、上海等大城市中心城區內,居然出現了荒廢十多年的大片空地,「這無疑給藝術重返城市中心提供了機會」。