一年一度的国家科技进步奖,盛宴已经散去。然而有趣的是,与此前的N次相反,这次人们最关注的不是得到奖的人,而是最关注没有得到奖的人。2015年度国家最高科技奖空缺,而未能颁发给已获诺贝尔奖的科学家屠呦呦,引起舆论关注。

推荐权不能成为特权

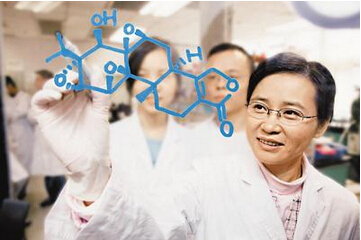

面对舆论的质疑,官方也及时给出了答案。「我们是严格按照评选程序办事。」据国家科技奖励办官员透露,在2015年度国家最高科技奖评审过程中,没有个人或单位推荐屠呦呦。据悉,国家最高科技奖采取推荐制,有资格推荐2015年度国家最高科技奖的机构和专家共有130多个。换言之,如果没有被这些机构或专家推荐,便注定「无缘」奖项。当然,科技类奖项的评选,是一门很专业的事件,非普罗大众的春晚投票。然而,草民虽然不懂高科技,不怕不识货,就怕货比货,人家诺奖都认可的科技贡献,可是在世界范围内筛选出来的,站在全球化的高度,莫非又敌不过中国特色?为何草民都能看出来的东西,130多位具有推荐权的人却看不出来,也许只有推荐者自己心里最清楚。屠呦呦发现青蒿素,被国际同行誉为「20世纪下半叶最伟大的医学创举」,在130位专家级的集体无视背后,推荐权是否成为了特权?果如此,推荐权的救济渠道又在哪里?

在拜杜法案面前的羞愧

面对舆论的质疑,还有科技界和民间也给出了另外的二种答案,一是认为「青蒿素发明」已得过很多奖,而且屠呦呦本人也曾获得一系列个人荣誉。还有一种认为「宁缺勿滥」,一位参与评审的专家表示,今后国家最高科技奖「空缺」可能会成为常态,意思就是贯彻「宁缺勿滥」的评奖理念。在这两种答案的背后,只有一个中心思想,科学家不能发财,科技不能成名。其实与科技所创造的财富相比,中国的科技奖励,只是九牛一毛,完全应反过来「宁滥勿缺」。引领世界科技潮流的美国,其国家每年以亿万美元计出钱给机构和个人搞科研,研究的成果却为科研人员所拥有,许多科学家和科技工作者一夜暴富,而且把这种分配奖励制度,以国家法律的形式固化下来,这就是着名的美国《拜杜法案》。从此美国的各大学、医院、国家实验室及其他非营利机构变成了科技创新的温床,富於创新精神的科学家们立刻带着发明成果纷纷成立自己的公司,自1980年以来,来自美国大学申请的专利实现了爆发式的增长。这一法案被英国《经济学家》杂志评价为「美国国会在过去半个世纪中通过的最具鼓舞力的法案」,也许在「宁缺勿滥」派看来,这是最大的「损公肥私」?

中国有数千万的科技工作者,而国家科技奖也就那麽几百项,要想中奖,也跟中彩差不多,不知怎麽就有人能喊出「宁缺勿滥」。与《拜杜法案》赐予科学家的亿万财富相比,那中彩后的几十万的奖金真的算「滥」吗?不要这麽抠门,好不好?也许对於个人来说,有这麽多粉丝为屠先生鸣不平,而且屠女士被总理在奖励大会的讲话中点名表扬,虽没得最高奖,胜得最高奖;但对於中国的科技奖励制度与分配制度来说,却远不能这麽乐观,什麽时候让科学家先富起来? 路人甲