甘肅慶陽市位於子午嶺以西、隴山以東,市境擁有全世界黃土層最厚的寬廣塬面,其中面積最大的董誌塬,完美地展現了高天厚土雄渾壯闊的地貌特徵,人稱「天下第一塬」。

獨具特色的地理風貌和悠久

燦爛的歷史文化,給這塊大地留下了豐富的自然和人文遺產。豐腴平衍的土地,溫潤的氣候,充足的日照,給慶陽的農業插上了翅膀,當地盛產小麥、小米、蕎麥、穀子、芝麻、黃豆、麻子等,被譽為「隴東糧倉」。慶陽的農耕文化是周先祖四千年前開創的,慶陽的歷史文化見證了先周創業的輝煌。

后稷裔孫不窋奔慶陽

慶陽,是黃帝嫡系裔孫周祖的舊邦,是周人十幾代先祖率部族創業立國的地方。周人的始祖名棄。傳說,帝嚳的妃子姜原在野外踐巨人足跡后懷孕,生下了孩子,以為不祥,於是將他丟棄於隘巷,經過的馬牛都避開他,將他丟棄於渠中的冰面上,鳥兒都飛來用翅膀覆蓋他,姜原發現這個孩子太神奇了,於是將他拾回來撫養,給他取名為棄。兒童時的棄就喜歡做種植麻、菽的游戲,種出來的莊稼長得比別家都好。成年的棄,掌握了高超的農業技術,被堯帝聘為天下的農師后稷,封邑於邰,姓姬。棄的后代不窋繼承了后稷之職,繼續精心指導天下的農事。但當時的夏王太康耽於游樂田獵,不恤民事,被有窮氏首領后羿驅逐,開啟了多年的動亂,王朝政務衰怠,農田荒蕪,農官被廢。失去官職的不窋只好率族人奔赴戎狄之間。古人將戎狄之間又稱「北豳」,其中心在今慶陽市慶城縣。亦如《史記·周本紀》所云:「不窋末年,夏后氏政衰,去稷不務,不窋以失其官而奔戎狄之間。」

周族發祥地在慶陽

北豳在古人稱為大原的董誌塬上,土肥水好,是從事農耕的理想之地。不窋率族人在北豳開田辟地,教民耕稼,使亙古荒原第一次產出糧食,開創了中國農耕文化的先河,并且以忠信敦篤待人,奠定了周族的基業。不窋和兒子鞠陶因地制宜,發明了冬暖夏涼、節省材料的居室窯洞。不窋的族姪叔均發明了駕牛耕田,解放了人力,提高了農業生產效率。不窋的孫子公劉「復修后稷之業,務耕種,行地宜。」后來,為了擴大疆域,公劉率部族從慶城南遷至寧縣城西之廟咀坪,古稱公劉邑。在這里,公劉、慶節父子重農事,開始使用青銅農具,推行「徹田」法,并正式建立了豳國,設三軍,經濟社會有了更大發展。裔孫皇僕、差弗、毀瑜、公非、高圉、亞圉、公叔祖類等歷代豳公以仁德親民,以德義治國,苦心經營,農業生產水平有了更大進步,各地民眾紛紛投奔,「周道之興自此始,故詩人歌樂思其德。」到古公亶父時,豳國的疆域東到子午嶺,南到今陝西彬縣、旬邑,西到涇川、靈臺、鎮原,北到環縣、華池,成為當時西北勢力較強的部落方國。這時,鄰近的薰育戎狄垂涎豳國的民富國強,前來攻擊,要奪取其土地和人民。古公亶父為了存活民眾,帶了族人和親信,遠離豳地,翻越梁山,南遷到岐山之下的周原,自此其國稱「周」。古公死后,其幼子季歷繼承君位,「修古公遺道,篤於行義,諸侯順之。」季歷之子昌「則古公、公季之法,篤仁、敬老、慈少,禮下賢者」,贏得了天下人心,先稱西伯,繼稱文王。公元前1046年文王之子武王發率軍滅殷,成就大業。從不窋失官遷戎狄之間到古公亶父南遷,周人在隴東享上繁衍生息了900餘年,奠定了歷史上享國800年的周王朝的基礎。

周道之興始慶陽

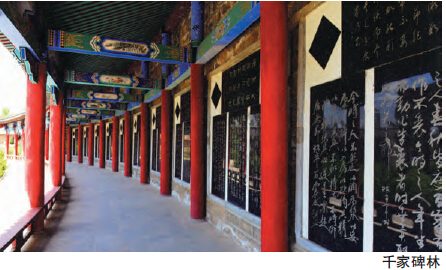

慶陽是周先祖創業興盛的福地。周祖在慶陽創造了前所未有的輝煌業績,是慶陽文化的早期開發者,中國農耕文明的開拓者。周先祖在慶陽的活動,在《詩經》、《史記》、歷代史籍中多有記載,出土文物、歷史遺存和風俗傳說更給予了廣泛證實。《詩經·公劉》是對周祖公劉偉業的禮贊。《詩經·豳風》以農時季節為序,以農事和農家生活為中心,以衣食為重點,描述了先周豳邑農人所從事的農事活動及其風俗習慣,反映了當時農人家庭,農人與田官和豳公的和諧關系。《史記·周本紀》前半部全面記載了從后稷到文王的先周發展史。將《竹書紀年》、班彪《北征賦》、《魏書·地形誌》、陸德明《經典釋文》、《隋書·地理誌》、唐《括地誌》、《元和郡縣圖誌》的相關記載連起來,就是一部周祖在慶陽的創業史。慶陽九站遺址的典型器物馬鞍形口橙陶雙耳罐,在慶城縣東山周祖陵、寧縣廟咀坪等地都有出土,證明慶陽的寺洼文化層上部,就是周先祖遺留的先周文化層。慶城縣有周先祖不窋陵、周老王鞠陶陵、周禘行宮、周舊邦牌坊、鵝池洞、鳳凰城,西峰區有公劉廟,寧縣有豳國都城廟咀坪、九陵水、北魏「大代持節豳州刺史山公寺碑」,正寧縣有「公劉積德」的承天觀碑,市內還有許多先周墓葬和文化遺存。慶陽民間的傳說故事、歷代作家及書法家撰寫的詩文楹聯、至今方興未艾的農耕文化以及獨具特色的風土民俗等,都足以證明周先祖在這里的創業歷史。

(作者系甘肅省政府文史研究館館員蘭州大學教授) 汪受寬