[摘要]其实,就她讲的这一点,“文革”期间的确有很多文人受了委屈,不过也有一些人是熬过来的,比如杨绛。而要说到钱穆在台湾,我觉得某种程度上他也是受委屈的。

1949年前后,国民党党政军人败退台湾,大陆一批知识分子随之去台。这些知识分子无疑对于台湾的经济发展,以及当下台湾文化的塑成起了重要作用。2016年5月,社科文献出版社出版了吴十洲先生的新书《归去来兮:那些去往台湾的文化名家》,作者在台湾踏访旧址遗迹、搜访逸闻、广参史书,呈现了胡适、于右任、林语堂、梅贻琦、顾维钧、张大千、那志良、许寿裳等30位去台文化名家在台湾的生活。他们在台湾过得好吗?

澎湃新闻:1949年前后去台的文化名人,其中一些人的传记、回忆录或日记在两岸都有出版。写作此书有怎样的考虑?

吴十洲:确实,之前有一些个人的传记、日记、研究等都已经出版了。我几次去台湾探访了一些文化名人的故居、遗址等,我写这本书的初衷就是源于实地考察的感受。

林语堂故居

20世纪60年代末台湾经济起飞,原因是多方面的,其中有一点就是去台知识分子在推动台湾的现代化建设中发挥了不可替代的作用,他们是台湾经济复兴、地方复兴的核心力量。当然,也不只是经济复兴,在政治、文化等其他方面,这批知识分子对当下台湾都有很深的影响。那么,这批知识分子去台以后的生活是怎样的,这是我关心的一个内容。

再者,要说当下台湾的文化格局,我认为是有大文化也有小文化,大文化的底蕴来自大陆,小文化则与其地方性有关,二者糅合在一起。讨论当下的台湾,更应从历史的长度来看待它。

澎湃新闻:这些文化名人在台湾的故居、遗址保存情况如何?您探访这些地方,最大的感触是什么?

吴十洲:总体来说,比较冷清。我想透过故居看民国文人去台以后的生活状态,实地去看,我发现这些文人故居的保存情况各有差别。虽然说我书中所述的都是文化名家了,但其故居、旧址有的保存得比较好,比如钱穆的素书楼、林语堂的有不为斋,还有一些就找不到了,或者是被商业或者其他机构所利用,或者即使开放也没有专门被开辟为纪念文化名人供人参观的纪念馆。像梁实秋的雅舍是个社区文化中心,部分被商业机构所利用,我去看的时候,那边一个月也只是开放几天的时间而已。还有张大千的故居,我去的时候也是需要提前很久预定,临时去是看不到的。

梁实秋故居

其实,写这本书我还有一个想法。这些文化名人的故居、旧址不只在台湾有,大陆也有,有的还不止一处。那么,两岸的名人故居是否能联合起来办一些纪念活动?另外,现在大陆去台湾自由行的旅客也很多,但大概专门踏访这些名人故居的人不多,有些人也不了解,我也希望这本书能给大家一点提示和参考。

澎湃新闻:1949年前后知识分子选择去台的原因也是各有不同,有的是主动的选择,有的则被裹挟着而去了,他们入台后的生活如何?于右任、梅贻琦的经济情况都不怎么好,这些文化名家的经济生活水平有什么差别吗?

吴十洲:从经济上来说,早期台湾经济也不行,这些文人入台后经济情况都不算好,这跟整体大环境相关,台湾经济起来之后,就好一些,钱穆后期生活是比较殷实的。另外,个人之间也有差别。我关注的人群中,黄君璧和张大千过得比较好一点,溥心畲过得恐怕比于右任、梅贻琦更加不如。溥心畲的故居现在已经不存在了,不过还有录像资料,透过录像可以看到他家是一个小房子,很窄,画案就像个课桌。

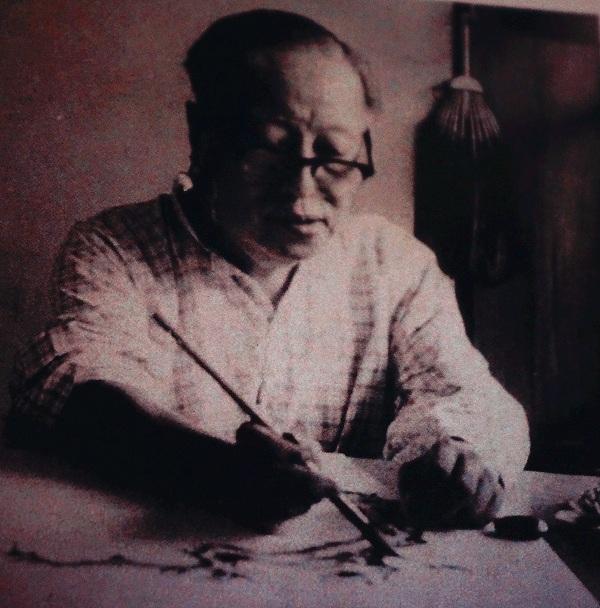

溥心畬作画照

再者,从其地位上来说,其实也未必如一些人所想的那样。我探访钱穆故居的时候,跟台湾的一位朋友聊天,她说,钱穆是因为向往国民党的仁政才到台湾去的,如果钱穆留在大陆,“文革”期间恐怕很难熬过去。我当时跟她开玩笑说,知识分子是属猫的,重要的不在于主人是谁,找个清静的地方读书就好了。

其实,就她讲的这一点,“文革”期间的确有很多文人受了委屈,不过也有一些人是熬过来的,比如杨绛。而要说到钱穆在台湾,我觉得某种程度上他也是受委屈的。在台湾探访的时候,我曾在太鲁阁公路上见到过钱穆撰为一位“段长”题写的纪念碑的碑文。钱穆这样一位文化大家给一位段长写碑文,我觉得这是委屈了钱穆。还有,蒋介石80大寿的时候,钱穆有一篇贺寿的文章《“总统”蒋公八秩华诞寿文》,其中吹捧蒋介石:“诚吾国历史人物中最具贞德之一人禀贞德而蹈贞运,斯以见天心之所属,而吾国家民族此一时代贞下起元之大任,所以必由公胜之也。”可见其中的媚态。李敖对此有评论说:“肉麻兮兮已是全然无耻,知识分子反动到这步田地,真太令人失望矣!”

另外,就钱穆故居来说,钱穆72岁筑巢台北,也就是素书楼。1990年,陈水扁作为“立委”,他提出素书楼是公产,强烈要求台北市政府收回,让钱穆搬出去。当时钱穆96岁,体弱多病,坚持从素书楼迁出,三个月后去世了。后来台北市市长马英九上台后,开始整修名人故居,素书楼整修完成重开大门时,马英九以台北市市长身份代表市政府向钱穆遗孀胡美琦鞠躬道歉。

2010年9月,作者一行人与钱穆夫人胡美琦

澎湃新闻:您在探访故居、旧址的同时,又在台湾搜访逸闻,采访了一些文化名家的家人、助手、研究者等,有什么幕后故事可以与读者分享?

吴十洲:这本书背后确实有些故事,有的我都写在书中了。为了完成这本书往台湾自由行去了好几趟,通过图书馆、博物馆、大学查找资料,也接触到一些文人的遗孀、后人、弟子等,他们也为我提供了一些资料。

许寿裳是同盟会元老,为人温和,与世无争,但善恶分明,嫉恶如仇。他坚持宣传鲁迅思想。他对于政治的天真,鲁迅说他“老实有余机变不足”。许寿裳到台湾后对鲁迅的家人仍念念不忘,有两封许寿裳惨遭凶杀前不久他给许广平的信,充分说明这一点。

一封写于1948年1月15日,信中说:“海婴来台甚善,入学读书,当为设法,可无问题(现已修毕何学年,盼及)。舍间粗饭,可以供给,请弗存客气,无需汇款。”(《许寿裳书信选集》,浙江文艺出版社1999年)另写于1948年1月31日的信上说:“得廿四来书,知海婴行期,须俟阴历年外再定。现值台北雨季,气候转变较剧,索性俟雨季过后(约三月底止)为宜,因霁野、何林两夫人每当此季均病气喘,未知海婴曾患此否?如本无此恙,则可不以为意。”(《许寿裳书信选集》,浙江文艺出版社1999年)

1948年1月15日,系“阴历”即农历丁亥年十二月初五日,1月31日系农历十二月廿一日。读此二信可知,许广平与许寿裳已商定周海婴到台湾去读书的,只是赴台日期未定。谁知农历戊子年正月初九(即2月18日),许寿裳就惨遭凶杀,周海婴赴台读书之事,自然也随之搁浅,如果这事儿办成了,那么鲁迅的血脉就到了台湾了。(文/林夏)