城市是孕育文學作品的一個重要的場地,作家把個人生活體驗投射於作品中,有對城市風貌的描繪、也有對逝去人事的追憶,文字里蘊藏著對城市生活的想象和回憶,重讀文學中的城市地圖,踏上都市成長軌跡,同作家一起感受那在地生活的情懷,體驗城市與文學、時間與空間、現實與想象相遇的無限花火。

近日,在第十一屆香港文學節上,香港中文大學中國語言及文學系張泳梅博士以《星島日報香港史地》副刊為例,探討幾十年書寫香港的葉靈鳳筆下的香港,以其實在的軌跡,由實至虛,解讀葉靈鳳所建構的香港形象,及其所反映的心態和情感。 香港商報記者陳柳燕

發掘香港的中國歷史

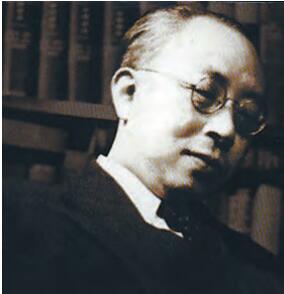

葉靈鳳,著名文人,1938年到香港,1975年逝世。葉靈鳳在香港生活的幾十年里,不斷寫作、編輯、藏書、看書,期間寫下了不少與香港有關的文章。較為人熟悉的是絲韋所編的《香港的失落》、《香海浮沉錄》及《香島滄桑錄》,及《讀書隨筆》中的「香港書錄」。中華書局於2011年把三本書同《香港方物誌》、《張保仔的傳說和真相》,五本一起以「葉靈鳳香港史系列」方式再版,從中可略窺葉靈鳳書寫香港歷史、掌故、風俗的軌跡。

張泳梅博士介紹,早在1947年,葉靈鳳於《星島日報》創辦及主編「香港史地」副刊,既編輯又寫作,不斷追溯香港如何成為英國殖民地的歷史、香港未成為殖民地之前的歷史等。其時,葉已著意從歷史中發掘和詮釋香港與中國的密切關系。在《香港史地》創刊號上,其刊出圖片「鰲洋甘瀑」,配以圖片說明「香港舊屬新安」。「鰲洋甘瀑」為新安八景之一,在七都大洋中,以地理位置推測,鰲洋的那座甘泉飛瀑的山,頗近於今日的香港島位置。「葉靈鳳以此來說明香港本就屬於中國新安縣,強調歷史上中國和香港的聯繫。」

張博士介紹,當年《香港史地》刊載H·G·福爾德著《香港早年史》的譯文,文中提到,「因了早年的水手們在他們的地圖上都將這個地方寫作Heung-Koung,我們不難推想這就是這個島后來被稱為HongKong的原因。」葉靈鳳立刻以「編者按」的方式,指出「香港島上早就有『香港村』,這個村莊遠在外國人不曾踏上這個島以前就存在,村的位置在今日島南香港仔與薄扶林之間,這本是外國商人水手最初踏上這個島的地點,后來將村名作為整個島的島名。遠在嘉慶二十四年(1819)修的新安縣誌就已經有『香港村』這名稱,可作最好的證據。」由此印證「香港」之名非由外國人賦予。

葉靈鳳更從歷史考古的角度,印證香港與中國在歷史上的密切關系。在《香港的考古發掘》文中,他提到「在薄寮洲的三號遺址中發現大批有裝飾但沒有彩繪的陶瓷,有些花紋很強烈的類似秦朝乃至周朝的銅器上的花紋,有些出土的青銅器已經確定隸屬於周朝的。所發現的石制的和銅制的箭頭與中國其他各地乃至東三省所發現者極為相似。」其借外國學者的考古發掘成果,指出在香港發現德陶器碎片有久遠的歷史且與在中國所發現的很相似,進而說明香港與中國歷史的深厚淵源。葉靈鳳還特別關注宋王台,因宋王台能夠表現出香港與中國歷史的密切關系。他曾談到《宋台秋唱》集的由來是「住在九龍瓜廬里的這位別號九龍真逸的陳伯陶,不時與一班遺老們詩酒唱和,抒發他們對於故國的懷念……」

含蓄把話香港與英國

葉靈鳳探討香港的歷史身世,無法回避的是英國殖民統治的敏感話題。張泳梅博士指出,當時正值國共內戰,從《香港史地》的文章和措辭來看,葉靈鳳處理這類話題可以說是小心翼翼的。以其寫於1967年間的《香江舊事》來看,他批判英國掠奪香港和港英殖民統治的主題是相當明顯的。「不過,從四十年代末期的《香港史地》副刊來看,其批判的鋒芒則比較隱晦」,「對於勇於反抗殖民統治的中國人,是肯定而贊許的,不過同樣表現得含蓄隱晦。」張博士說,在《英領香港初期的海盜活動》敘述早期海島活動時,葉靈鳳特別提到,是因香港落入英國人手中后,海島受到影響而加強活動,帶有傳統「官逼民反」的意味,又強調海島有排外意識,甚至有些海島「專劫英船」,并形容其過程巧妙,是一種對於外國人統治的不滿與反抗。

張博士亦舉例,葉靈鳳於《錦田吉慶圍鐵門珠還始末》文章中敘述,英軍接管新界時曾受到錦田吉慶圍居民武裝抵抗,當英軍攻入閘門后,就把鐵門拆掉作為懲罰。

「二十年后,鄉民們漸漸從反抗變得順從,葉靈鳳於文中娓娓敘述港英政府歸還鐵門的歷史,從鄉民對於鐵門的執著,凸顯出居民對傳統的深厚依戀,對現實的無奈妥協。也從其文中可以窺見當時港督的處事手法,可見殖民統治者手段的圓滑」,「葉靈鳳透過敘述史實與引述碑文,形成反諷之意,顯見時移勢易,新界鄉民已從舊日的反抗變成歸順於殖民統治」,張博士說,「葉靈鳳對此不無感慨,只是同樣表達得婉轉含蓄。」

對小島身世的冷靜追尋

在書寫香港的幾十年里,葉靈鳳始終以一個外來寄居者的身份,以客觀的立場來描寫香港,張博士指出,他的態度始終那麼理性,沒有付諸個人情感,如小思老師在《葉靈鳳書話·選編后記》中談到:三十多年來,葉靈鳳與香港形成似疏還密、似離還近的關系。這一南來孤雁,每逢春意盎然的時候,都難免「能不憶江南」,可是時也命也令他長居香港。在漫長的三十多年間,他一定思索過香港這個孤懸海隅、被外國人割切出祖國版圖之的小島的身世,也一定考慮過自己與他的依存關系…特別是香港歷史書話,他常淡然、理智處理編排許多史料,於剪裁取舍之間,自然透射出他對這個小島身世的冷靜追尋。

張博士稱,正是這種「似疏還密、似離還近」的關系,即使其編「香港史地」副刊時已居於香港近10年,但仍未見於文中流露出對香港有很親近的情感,反而是理性冷靜的態度往往見於筆端,「這種理性與淡然,除了來自理性的研究態度,是否也由於他始終自視為過客?」

值得一提的是,葉靈鳳始終視香港為「一個重要的而且值得研究的地方」,如其曾言:「香港在種種方面都是一個值得研究且充滿有趣的地方,不論你注意的是國際問題也好,中英關系也好,歷史考古也好,甚至草木蟲魚也好,香港這個地方都可以提供豐富的資料不使你失望。」亦有研究者認為,葉靈鳳從主編《香港史地》副刊開始,幾十年來一直關注和寫作有關香港史地的文章,足以顯示其「此愛綿綿無絕期的香港情意結」。