用来自湖南的湘莲,浸水去莲衣,选取饱满多油的鸭蛋黄,经过一道道传统工序,便烤成金灿灿、香喷喷的白莲蓉月饼。中秋节快要到了,港人的餐桌上必备几样月饼以解风情。原来,月饼的发展,从某个角度说也是折射香港经济的晴雨表。

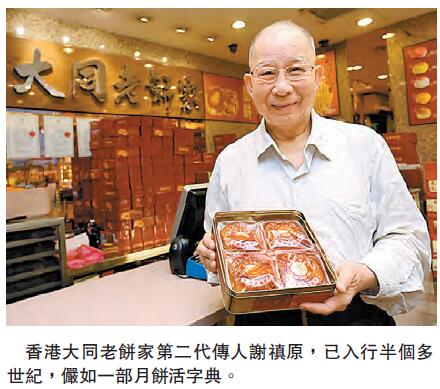

香港大同老饼家第二代传人谢禛原,已入行半个多世纪,俨如一部月饼活字典。他告诉记者,月饼的制作历史印证了香港社会的经济发展,大同老饼家成立於1943年:「那时香港还是日占时期,物资缺乏,没有做月饼的原材料,仅有蔗糖、花生,连面粉都很少。」

上世纪60年代月饼属奢侈品

他说,後来面粉供应逐渐多了,有了绿豆,开始制作绿豆蓉月饼。最初的五仁月饼,并没有「五仁」,仅有糖冬瓜、肥猪肉或花生、芝麻、瓜子肉等馅料。

大同老饼家上世纪50年代初开始做月饼,当时月饼大概只要一港元一斤,60年代,月饼约20多港元,80年代则70多港元了。

「月饼师傅的工资由50年代的每月18港元,发展到60年代的60多港元,80年代则两、三百港元,可见,那时月饼对我们来说是奢侈品。」谢禛原说。

当时普罗大众最兴供月饼会

由於月饼在当时是奢侈品,普通人家不舍得在过节的时候一次过付款购买,所以,上世纪五六十年代,香港有一种以「分期付款」买月饼的方式:「供月饼会」。人们每个月供少许「散银」,到了中秋节时,就可以领上十余盒当季的新鲜月饼,拿回来与家人分享,共度一个温馨的中秋佳节。

随香港人收入水准的不断提高,消费水准也水涨船高,虽然月饼的价钱已经上升到两三百港元一盒,但普通人都能买得起,「供月饼会」在市场上逐渐消失。 新华社记者 王欣