香港導演拍曆史大部分都是失敗的,直到陳果的“香港回歸三部曲”——《香港制造》、《去年煙花特別多》和《細路祥》。

高度娛樂化的香港電影習慣模糊曆史,戲謔現實,美化警匪和黑幫,又以武俠影射社會。把鏡頭對准市井小民,直面瑣碎人生裏的焦慮和絕望無異於票房自殺,沒人會那么傻的。

《香港制造》海報

所以當陳果1997年的《香港制造》橫空出世的時候,算是填補了這塊空白。攝制組五人,投入50萬港幣,用的是劉德華電影公司的廢棄膠片,主要演員均是街上找來的素人,導演本人亦是從場記一路爬上來的新人。

結果這部正宗小成本獨立電影,收獲了200多萬的票房及香港電影少有的海外獎項,叫好叫座,助力陳果日後完成“回歸三部曲”及“妓女三部曲”(《榴蓮飄飄》、《香港有個好萊塢》和《人民公廁》)。

陳果鏡頭中的香港底層社會,錢是理想,它與社會不公及成人世界的複雜共同結成一面巨大的灰牆,逼得兒童和青少年過早成熟。無論是港英時代還是回歸之後,成人世界面對未知流露中的焦慮無處不在,成為社會的共同底色,並在1997年前後達到巔峰。

《香港制造》劇照

沒有人以此為題材拍電影,陳果決定自己來。行窄路,得看有沒有辦法辟出蹊徑。

“回歸三部曲”中有隱喻,也有直接表達,然而他根本沒有試圖把影片變成紀錄片。

如今重看“回歸三部曲”,之所以仍覺新鮮震撼,是因為影片中描述的大變革背景下底層市井人民的遭遇,從本質上說是沒有年代感甚至地域感的。旺角一條街上或者屋村裏的市井生活,和上海一條弄堂或者深圳圍村裏的市井生活,差別並沒有那么大。

香港青年的不被理解和孤絕無路,與三毛《回聲》裏唱的年少時的真實痛苦何其相似。香港小孩在經曆無可避免的告別後結束童年,與《一一》結尾“我覺得,我老了”,都是很多人曾經曆過的體驗。

回到《香港制造》。這部二十年前的電影裏,四位主要角色統統死在二十歲之前。因此二十年後再看,發現他們依然年輕,逃過由青年到中年的煎熬,永遠留在沒有未來要操心、還沒被錢操控、得過且過卻每天都睜著眼過日子的年紀。

這樣想來,如果說二十年前看《香港制造》是壓抑而不忍,如今看倒覺得痛快酣暢。

影片中四位主角的相聚與正常的社會關系全無聯系。屠中秋(李燦森飾)輟學混古惑仔,在街邊“撿”來飽受欺負的癡傻少年阿龍(李棟泉飾)。阿龍目睹失戀少女何寶珊(譚嘉荃飾)墜樓身亡,撿回兩封寶珊沾滿血跡的遺書。中秋和阿龍為老大上門討債時認識患癌少女阿屏(嚴栩慈飾),中秋與阿屏相戀,三人度過一段快樂時光。

他們因為奇怪的機緣聯系在一起,又因為命運的吊詭而被時代拋棄。時代總是變化得太快,每一秒都有人因為跟不上腳步而被拋棄。無論是主動地,比如何寶珊因失戀而輕生,還是被動地,比如中秋、阿龍、阿屏的橫遭厄運,結果都是殊途同歸。

但是在厄運之前,不能說他們沒有活過。混沌的沒有未來的不安生活,反而生出更單純的感情,也是影片向死而生中最重要的“生”。

熟諳商業片拍攝之道的陳果拍的雖是“獨立電影”,但絕不是所謂的“實驗電影”。他的故事結構精巧,內容輕盈,人物鮮活且生命力強悍。在別人的影片中,中秋再不濟也會成為梟雄或者周星馳式的無厘頭英雄,與他的忠心夥伴和癡心美人大幹一番事業,豈會給他這樣寥落的命運?

他的軌跡也會是獨一無二的,又怎會在提刀欲砍自己父親時荒唐地看見另一個白襯衫中學生也在幹同樣的事,而且比自己還狠,繼而發現每個人原來都有自己的故事?

在《香港制造》的底層市井,中秋最終棄他而去的母親說過一句話:“善良,善良有什么用?真是越窮越見鬼!”當外部環境切斷了上升空間,連混社會都只能做“古惑仔”而不夠格混幫派,中秋的善良和仗義反而成為累贅,他的聰明和搏命也在無望的現實中無濟於事。

現實沒有希望,他們只能和死亡做伴。墳場晴雨不定,劇組拍攝的時候遭遇神跡般的天氣轉換,宛如仙境。在這裏,中秋、阿屏、阿龍各自經曆了生命中的重要時刻。這個時刻成為他們人生由盛轉衰的轉折點。即使不知道後面的情節,相信觀眾在這一刻仍能感受到這一點。

他們在墳場的墓碑頂端興高采烈地跳來跳去,大聲呼喚從未謀面的早夭少女何寶珊的名字。這一刻,他們是否隱約明白了,只有死亡才能讓他們免遭現實的蹂躪,永遠在一起?

這之後,他們與現實和本心的關系逐漸疏遠。一場戲,中秋拿著槍在昏黃的房間跳舞,電視屏幕裏一片雪花,門外被追殺的受傷同伴垂死呼救而他置若罔聞,沉浸在病態的快感中。

另一場戲裏,中秋背棄了自己的原則,答應為大佬殺人。鏡頭在真實和虛構之間切換,折射出的是他內心劇烈的掙紮和恐懼。

陳果的鏡頭語言很有趣,數次死亡場景無一雷同。或者非常寫實,連配樂都抹掉,或者作漫畫式的誇張定格,也有文藝片常見的淒楚景象,以及酣睡般無懼無怕的恬淡寧靜。

在“回歸三部曲”之三《細路祥》的結尾,前兩部中的主角們相繼在街頭出現。中秋、阿屏、阿龍勾肩搭背,嘻嘻哈哈地過街,繼續不知今夕何夕的快樂生活。

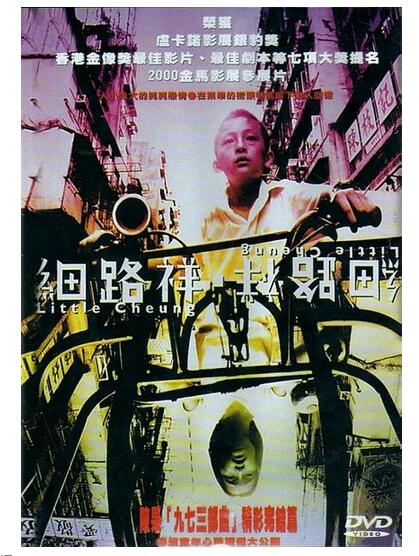

《細路祥》海報

對生死的態度,《細路祥》中小孩阿祥被父親罰站時已經唱出:

“正是人逢絕境都一定絕望

我自己這樣的身世

都本想去試輕生

一個人生生死死

本是不值一提

但我心頭仍掛

有一位老父親流落在外”

《香港制造》再“行到水窮處”,也仍是有希望的,只要心裏仍有記掛。只是社會和大人都生病了,於是不得不去另一個世界找希望罷了。