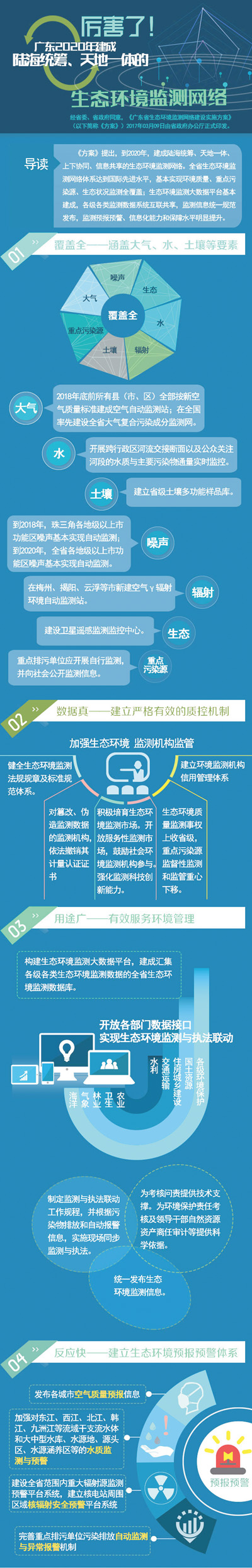

3月9日,广东省政府办公厅印发《广东省生态环境监测网络建设实施方案》。来源:广东环境信息中心

原标题:“广东蓝”是怎么回来的(人民眼·蓝天保卫战)

人民日报记者 邓圩

《人民日报》(2017年04月14日16版)

面积占全国0.4%、人口超过6000万、汽车保有量1300万台左右,这里是广东珠江三角洲地区。

2016年,广东省GDP达7.95万亿元,连续28年位居全国第一。其中,85%的贡献来自于珠三角地区。与2000年相比,广东GDP增长7倍,区域PM2.5指标年均浓度却减至32微克/立方米,比最高峰值下降400%以上;雾霾天数从200天左右减少到27天。

与经济繁荣相伴的,一度是环境的破坏与恶化。时光倒流回2000年,当北方一些地区还在为春天频繁的沙尘天气苦恼时,广东珠三角地区则被雾霾笼罩,一年中有半年看不到蓝天。

发展经济就得牺牲蓝天白云吗?痛定思痛的广东人不信这个邪,一手抓经济结构调整,一手抓大气污染整治。十几年间,两手一样硬,坚持不懈。

如今,在这个得改革开放风气之先的地方,白天蓝天白云、夜晚星星月亮的日子,已渐成常态。以前市民晨跑健身,出门前要看有没有雾霾,现在只要不刮风下雨,几乎天天都行。

今年1月6日,环境保护部部长陈吉宁在媒体见面会上说:“广东大概用了十几年时间取得今天的进步,这个速度比英国、比美国、比日本,都要快。”3月9日,陈吉宁在十二届全国人大五次会议举行的记者会上指出,除了京津冀之外,其他地区即使是在冬季,环境质量也有比较大的改善,比较明显的是广东,已经连续两年PM2.5年均浓度整体达标。

早发现,早应对

搞清楚得了什么病才知道怎么治

2002年,深圳市民易红光准备买房子。南头半岛小南山下的一个楼盘,“背山面海,毗邻香港……”售楼小姐连珠炮般,说得动听。可易红光爬上山往下一看,黑麻麻一片到处是烟囱,淡蓝色的烟雾在山下打转,到了傍晚又变成淡红色。

仔细一打听,南头半岛承载了深圳市80%的氮硫排放源!煤电厂、燃油电厂、木材厂、印染厂连成片。尽管当时不到20万元就能买套上百平方米的商品房,但易红光扭头就走。

这个地方,现在叫广东自贸区前海片区。

易红光看到的情景,正是2000年前后珠三角各地普遍存在的情形。

“投诉天天有,一天一大堆!”谭清良现在是深圳市人居环境委员会大气环境管理处副处长,当时他在环保执法大队。2004年深圳灰霾天数达187天,一年至少半年见不到蓝天。“连地王大厦都看不清!”彼时,地王大厦是深圳最高楼。

前不久,记者从广州出发,车行1小时左右抵达江门鹤山市的“花果山”,60米高的小山头上,矗立着一幢4层宽体建筑。“这是我国首个大气超级监测站,能够‘解剖’PM2.5等成分,承担了珠三角灰霾成因和颗粒物生成机制的分析。不仅包括PM2.5等6项空气质量国家标准监测项目,还包括PM1等200多个项目,甚至包括纳米级的颗粒物和与碳排放密切相关的黑碳气溶胶。”监测站工作人员说。

“你都不知道得了什么病,怎么治?”2005年至2016年,钟流举历任广东省环境监测中心副主任、省环境保护厅大气环境首席专家。他告诉记者,超级站每小时滚动显示解析结果,了解空气中较长期PM2.5成分的变化。

1999年至今,广东建立起310个各类空气质量自动监测站,编织了一张全面监测珠三角大气的“天网”。1999年,广东、香港合作“粤港珠江三角洲空气质素研究”,开了国内区域治理、联防联控的先河。2002年,粤港联手建成“粤港珠三角区域空气质量监测网络”,设16个空气质量监测子站,13个在珠三角,3个在香港。通过检测和研究,珠三角建立起区域污染源清单,形成我国首套完善的区域空气质量监控预警体系。研究确认,珠三角面临的主要大气污染问题,是以臭氧和PM2.5为特征的二次污染。改善的关键途径,是降低大气氧化性及控制臭氧污染,在实现氮氧化物和二氧化硫约束性减排的基础上,强化颗粒物和挥发性有机化合物排放控制。

在广东省环保厅厅长鲁修禄看来,广东对大气污染问题早关注、早预防、早行动,坚持科学谋划、精准施策、真抓实干,走出了一条符合广东实际的区域大气污染防治路子。

对症下药,布局绿色广东,以人大立法的形式划定环保红线,确定大气治污路径,广东饮了“头啖汤”。省领导甩出掷地有声的“三句硬话”:新建项目,凡环评不达标的一律不准上马;在建项目,凡环保不达标的一律不准投产;已建项目,凡经过治理改造仍不达标的一律关闭。

广东先后出台珠三角和全省的环境保护规划纲要,制定修订13部地方性环保法规,出台28项锅炉、家具、汽车涂装等地方性环境标准,实行最严格的环保法规标准和环境准入制度。

2010年出台的《广东省珠江三角洲清洁空气行动计划》,推动大气治理达到新水平。3年后,国务院发布《大气污染防治行动计划》十条措施,压实防治责任。不少地方“压力山大”,广东各地执行起来则轻车熟路。

调结构,转方式

产业升级、能源结构调整对治污贡献率达50%

离开前海,易红光转身在后海买了房。那时候深圳有句话很流行:“宁要后海一张床,不要前海一间房。”

深圳居民敖建南1995年就住在被嫌弃的前海,不堪其苦,家里阳台、晾晒的衣服上都是电厂排出的黑油污,“最严重的就是下‘黑雨’!像墨汁儿一样。”

电厂设备一吹灰,刺鼻的气味呛死人,马路上油和锈有一两毫米,踩下去是黏糊糊的脚印。从南山区环境监测站查到“黑雨”pH值达3.53,远低于正常水平,不少居民跑去电厂门口堵着骂。

在珠三角,深圳最早清醒认识到“四个难以为继”——土地告急、资源短缺、人口超负、环境透支。2004年开始,根据本地大气污染源解析的研究成果和污染源排放清单,深圳开启精准治理之路。

火电当时是深圳最大的大气污染源,4家电厂都在南头半岛。政府和企业投入近12亿元,为燃煤和燃重油的电厂制定治理技术路线,出台政策鼓励使用天然气。

与居民区距离最近的月亮湾电厂直接关停。妈湾电厂最大,通过海水脱硫、低氮燃烧器改造和烟气脱硝,二氧化硫和氮氧化物排放量下降95%以上。

南山热电厂烧重油。什么叫重油?就是炼油厂提炼后剩下的油渣,燃烧污染严重。深圳投入过亿元,采用“油改气”和低氮燃烧的治理技术,南山热电厂最终实现清洁生产。

通过这次治理,深圳全市燃煤用量从600万吨减少到380万吨,重油使用量减少了300万吨以上,天然气占一次能源使用比例上升到13%以上,能源结构得到极大改善。

整个珠三角乃至广东,能源结构都在变。珠三角煤炭消费总量从2010年8800万吨的峰值,下降到2016年的6520万吨。广东全省煤炭消费比重下降到42%以下,非化石能源消费比重提高到21%以上,每用2度电就有近1度来自清洁能源。

能源结构的深刻变革,源自执着的经济转型。

2009年,南头半岛另外一个大污染源——20多家印染厂的33根烟囱被拆除,大气污染严重的现状得到根本改变。可印染厂职工得吃饭、得生活,怎么办?深圳的办法是:产业转型升级。

如今,当年的污染大户华丽转身:从前海路北望,东滨路和南海大道交界的地方,就是时尚的荔秀服装街,街上商铺4300多家,来自海内外的客商熙熙攘攘。

在珠三角,环境质量约束了区域的产业选择,反过来也倒逼区域产业提升质量。“十一五”以来,广东累计淘汰钢铁产能1654万吨、水泥10021万吨、平板玻璃1781.5万重量箱,超额完成国家下达的目标任务。珠三角地区三次产业比重,从2000年的5.8∶49.6∶44.6调整为2015年的1.8∶43.6∶54.6。

“产业转型升级、能源结构调整,对治污的贡献率超过50%。”钟流举说,经济结构调整是大气污染防治的重要基础,其重要性超过末端治理,这在全世界来看都是必由之路。

硬约束,硬转型

环保红线之下,答好经济发展选择题

“如果当年中科炼化项目选址落户南沙,或许就没有今天珠三角PM2.5浓度率先达标,也没有今天广东自贸区南沙片区的顺利建设。”钟流举当时参加了很多论证会,代表广东省环保厅发出反对声音。

环境之殇、转型之痛,推给珠三角一道又一道的选择题。

最令人瞩目的,就是“巨无霸”中科炼化项目到底能不能落户南沙?

钟流举回忆说,当时酝酿落地广州市南沙区的中科炼化一体化项目,号称“中国最大的中外合资项目”,总投资约50亿美元,建设规模为炼油能力1500万吨/年、乙烯生产能力100万吨/年,“让不少地方流口水”。

环保部门提出,南沙地处粤港澳珠三角几何中心,地理位置特殊、敏感,建设如此巨大的炼化项目,必然给整个区域带来沉重的、持久的环境压力。

“在手指上割一刀影响不大,但在心脏上割一刀,就大不一样了!”环保专家们据理力争。

当时,甲方给出了带有“胁迫”意味的选择题:如果允许项目进南沙,能够以最先进管理和治理替代广州东郊长期为人诟病的石化项目;如果不允许,就要做大东郊的石化项目。当地政府和公众几乎要被说服了,但环保部门始终理性坚拒,广东省也给予了环保部门充分的信任和授权。

回绝的直接依据,来自《珠江三角洲环境保护规划纲要》划定的环保红线——南沙为生态脆弱区,“应避免建设污染物排放量大的项目”。这份早在2004年经广东省人大常委会审议通过的区域性环保规划明确提出“红线调控、绿线提升、蓝线建设”,至今对于构建区域环境安全格局具有重要意义。

每一次重要的选择,都更加钉牢了环保红线在各级干部心中的地位。

几年前一家美国电子企业,要到惠州投资2亿美元办厂,投产后一年税收3000万元。但惠州市研究之后发现,这个厂会给当地带来环保隐患。尽管企业三度到访,最后仍被拒之门外。

位于东江中上游,生态环境敏感,惠州严格控制污染项目审批,实行新建项目主要污染物排放“等量置换”或“减量置换”。2013年以来,惠州建设项目环保否决率均在10%以上。近10年,惠州还以每年10%的速度淘汰落后产业。去年,“惠州蓝”在珠三角排第一,长期位列全国74个城市空气质量前十。

调整“指挥棒”,实行分类分区考核,广东率先在全国实施主体功能区差别化环境准入政策,引导各地找准功能定位和发展重点。珠三角地区实行最严格的环境准入制度,每年环评审批否决率超过5%。

广东对重点行业实施特别排放限值,在全国率先对火电行业实施大气主要污染物“倍量替代”,对超过总量控制指标的地区实行区域限批和行业限批。明确珠三角不再新建燃煤燃油电厂和炼化、炼钢炼铁等大型项目,将电镀、印染、制革等拒之门外。因此,“用电大户”珠三角,十几年没有新建过一家燃煤燃油电厂。

“如果没有环保的理念、绿色发展的理念,就不会有广东现在这种达标。”广东省环保厅厅长鲁修禄深有感触地说。

出实招,讲实效

不留情面,把自己逼到没有退路

一场新闻发布会,引发新一轮环保风暴。

2012年3月8日,是中国环境监测史上一个值得铭记的日子。

当天,广东省环保厅举行新闻发布会,正式宣布珠三角9市1区共17个站点,按照空气质量新标准,统一向社会发布PM2.5等新指标实时监测数据。

这也是我国环境信息公开史上一个具有重要意义的日子。在国家规定的期限尚未到来之际,是否要顶住压力,将并不“好看”的数据公之于众?公布之后,又能否保证系统运行稳定、不出差错?

一石激起千层浪!实时公布数据,实际上就是把政府和环保部门推到公众面前,准备好随时接受监督,直面批评。

为什么能这么做?

广东的大气治污,最有效、最见效的时期,是2010年的广州亚运会和2011年的深圳大运会。广东既图一时,更谋长远,把这种短期的空气质量保障当成探索长期办法的最佳时期,集中力量解决各种治理的热点、难点,取得了阶段性成果,解决了大气治污上水平、上台阶问题。

解决区域污染问题,必须区域联合治理。2008年,珠三角率先提出区域联防联治。

如何抓落实?广东又在国内率先建立珠三角大气污染防治联席会议制度。这个区域联防联控的领导机构,由分管环保工作的副省长任第一召集人,成员包括区域内9个市主管环保工作的副市长和18个省直单位的有关负责人。如今该机构组长已由省长担任,不少地方的成员已经换成了主要领导。

2009年,随着《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》实施,广州—佛山—肇庆、深圳—东莞—惠州、珠海—中山—江门合作圈的形成,加快了区域环保一体化进程。广东省出台了《锅炉大气污染物排放标准》《水泥工业大气污染物排放标准》《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》等十余个地方标准,为空气环境质量治理提供了有力的法律保障。

最令人关注的《广东省珠江三角洲清洁空气行动计划》在广州亚运会前出台,至今被广东环保界称为大气污染治理的“冲锋号”——在全国率先对大气复合污染治理进行全面部署,提出经济结构调整、协同减排、科技支撑任务。

计划方案的主要起草者、广东省环境科学研究院副院长张永波告诉记者:“计划与规划,一字之差,体现了方案编制的不同思路与目标。”

成效如何?开车穿过珠三角城市群,从风景变化中就能管窥一二——过去烟囱林立、黑烟滚滚的情形消失了。全国经济总量第一的广东,原有几万台锅炉,如今只剩2000多台。消失的还有180万辆高排放的“黄标车”,这个非法律意义的“黄标车”概念后来为全国各地使用。治理之初,广东21个地级以上市11个有酸雨,且大部分在珠三角。到2010年和2011年,珠三角的空气质量创10年来最好纪录。

2017年3月16日,广东4个县市区领导公开向市民道歉,并作出整治行动部署。

事情发生在肇庆。今年2月,肇庆空气质量综合指数4.37,列全省第十六位,同比下降9位。空气质量排名靠后的肇庆市所属四会市、高新区、德庆县和怀集县领导向群众道歉。

肇庆市主管环保的副市长李腾飞直言不讳:在同等气象条件下,肇庆污染物上升幅度显著偏高,显示本地污染削减不力,存在懒政思想。

环保部门和各地领导仿佛都患了“低头”强迫症,手机上的工作微信群,包括区域全部子站数据的空气质量滚动表一刻不停在变。哪个地方出现异常,哪个地方的领导马上被“@”、被喊话。

从2000年到现在,广东的蓝天白云就是在这种对自己不留情面、把自己逼到墙角的决心中一步步找了回来。

绿家园,绿生活

绿色竞争力越强,生存发展空间就越有保障

求财求和气,是广东商人的秉性。

投资肇庆五六年,每年纳税200万元,陈照华没想到自己居然和副市长怼上了。

“就是不服气啊!”被环保部门查到排放超标2.95倍,陈照华也赶紧开展了环保改造。静电吸尘、布袋回收都弄好了,就是一直舍不得停工,厂里机器加班加点转。整改期到,环保部门上门复查,还是超标0.45。

这是新环保法实施以来,肇庆市金额最高的“按日计罚”罚单。注册资本才100万元的金海源生物科技有限公司,从被查的当日起算,以每天罚款7.5万元计算,共计232.5万元。

陈照华一气之下,到法院起诉肇庆市环保局及市政府。李腾飞出庭应诉。

2017年3月,记者随巡查的环保工作人员再度来到金海源公司。看到陈照华和环保工作人员见面如老友、毫无火药味,不禁有些好奇。

“我尝到了清洁生产的甜头!”陈照华坦承,金海源公司的产品是利用屠宰场猪血生产生物蛋白饲料,技术门槛不高,竞争者不少,生产过程灰大、尘多、气味难闻。随着广东各地环保要求越来越高,没有开展清洁生产的同行纷纷关门。因为整改到位、环保做得好,客户相信金海源不会被“关门”,长期订单比以前多了两倍,市场份额竟占到广东第二。

“企业的绿色竞争力越强,生存发展空间就越有保障”,正是珠三角大气污染治理的理念。

“没有退路,要么改,要么搬!”今年3月19日,我国最严苛的家具标准在深圳诞生,通过“深圳标准”(家具类)限制高VOC(挥发性有机物)排放,补贴25%督促深圳家具企业全部实现水性化生产线改造。

不到10天,这个政策又出了“升级版”。3月27日,深圳宣布5月1日起,当地家具产品制造过程将全面禁止使用溶剂型涂料、胶粘剂和有毒板材。不改造将拿不到排污许可证,禁止参与政府采购,企业名单和家具信息将向社会通报。对仍在使用油性涂料的企业强制停产整治,违规产品“下架”处理,生产线改造补贴提高到40%。

“绿”生活、“绿”理念,深刻影响着百姓生活。

去年,珠海农民余水冰靠着屋顶光伏挣了7000多元。

家住五山镇三里村的余水冰,报装光伏容量7千瓦,一年发电9463千瓦时,除自用外75%卖给电网,每千瓦时政府补贴0.42元,税后赚了7614.97元。“其实不是想赚多少钱,就希望自家也能绿色环保。”余水冰的话很朴实。

记者从广东电网获悉,截至今年2月底,广东电网光伏累计并网容量72.52万千瓦,其中居民光伏并网容量3.46万千瓦。

达成绿色共识,需要各方联手形成社会合力。深圳市2007年在南头半岛月亮湾片区成立首个政府、企业、居民联手的环境整治联络小组。敖建南当了小组副组长,“谁的车要冒黑烟,连小区门都进不去。”

有意思的是,对于蓝天,珠三角各级政府与百姓体验倒转。与民众明显放松的心态相比,政府和环保部门依然紧张敏感。

2017年第一季度,广东全省空气质量优良率为92.9%,PM2.5浓度为42微克/立方米。与同期全国338个地级及以上城市平均优良天数71%、PM2.5浓度63微克/立方米相比,广东的数据还算好看。

但纵向比较,广东平均优良天数同比下降了2个百分点,PM2.5浓度同比上升16.7%。

这些数据带给珠三角更深层次的考验——“最容易见效的,能够做到的,已经做得差不多了。现在进入微克控制时期,需要的是更加精细、更广泛和深入的工作。”广东省环境监测中心副主任区宇波说。