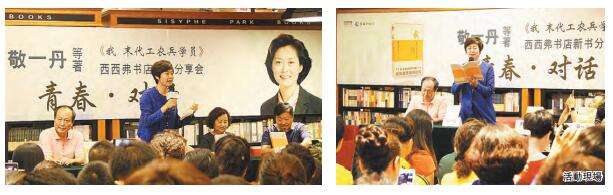

在那特殊的上世紀70年代,有一群特殊的大專學生,他們的名字叫工農兵學員。央視《感動中國》主持人敬一丹等50後作者為讀者奉獻《我 末代工農兵學員》,並與其同學王亞平、秦魯濱、蔡一兵、蔡偉,以「青春·對話」為主題,與讀者分享他們的青春浪漫與成長,讓中國不同時代的青春氣息在對話中交匯。關於「工農兵學員」的故事,敬一丹接受本報記者採訪時稱,「40年過去了,趁著我們還沒有忘記,記錄下來吧,給我們的孩子。」 香港商報記者 黃鶯

具有中國時代特色的青春

1966年,大學聯考被廢止。毛主席1968年7月21日指示:「大學還是要辦的」「學制要縮短,教育要革命」。「要從有實踐經驗的工人農民中間甄選學生」。1970年,「工農兵學員」應運而生,招生實行群眾推薦、領導批准和學校復審相結合的辦法,之後共有94萬年輕人入校學習。1977年,中國恢復大學聯考,持續七年的工農兵學員招生成為歷史。而1976年入學的那一屆,也就成為「末代工農兵學員」。

本書記述的是敬一丹與同學們作為「末代工農兵學員」的大學經歷。作者是在中國巨大的時代變遷中長大的一代人,他們不僅趕上了「文化大革命」,趕上了「上山下鄉」,趕上了「推薦上大學」,而且還趕上了改革開放。時代賦予了他們特殊的青春、特殊的使命、特殊的愛情、特殊的命運……幾十年過去,他們的青春浪漫、他們的艱難跋涉、他們的成長,都在這本書中留下了鮮明的時代印記。

本書由20多位「50後」的親身講述集結而成,小故事,大背景,以小見大,它既是個體故事,又展現時代變遷,這是一部特殊的人生檔案,也是一幅大時代的拼圖。從粉碎「四人幫」慶祝大會到知青歲月,從兵團戰士到高原田野,於文化復蘇之時進行選擇與被選擇……他們處於歷史變革、時代變遷、新舊交替的交匯處,卻在這巨大的歷史洪流之中不忘初心,留下了獨特的痕跡,真實而生動。

這是一本有聲有色的瀰漫青春氣息的書:有文、有圖、有聲。為展現中國具有時代特色的青春,敬一丹與同學在寫作這本書的時候,在封面設計、寫作編排、圖片繪製、照片選擇上,頗費心思。

封面的底紋是舊報紙,泛黃的報紙呈現出末代工農兵學員入學的時代背景:「首都百萬軍民隆重慶祝粉碎『四人幫』」「大幹快上」「中國共產黨第十一次全國代表大會」;封面中部是鮮明的橙色腰封,代表火熱的年代和熱情洋溢的青春;封面最下面是16個二維碼,作者以新媒體形式展示歷經40年時代變遷後的新姿態。

敬一丹:正視自己 正視時代

作為著名主持人、記者、學人,敬一丹與《焦點訪談》《感動中國》《經濟半小時》《一丹話題》《東方時空》等欄目相攜走過多年,讓敬一丹成為中國輿論監督史及現代公民成長的參與者和見證者。她連續15年主持《感動中國》,影響持久,深入人心,其真誠、樸素、知性的主持風格讓她贏得各年齡層觀眾的喜愛。

「工農兵學員」,這是世界教育史上的獨特現象。而敬一丹作為親歷者,面對今天和明天,講述自己的過往經歷,體現著媒體人特有的紀錄意識和傳播意識。 她說:「我們的記憶,不僅是我們的。如果我們忘記了,如果我們不留下痕跡,以後的人們怎麼知道那些事情曾發生過?就連我們的孩子都會模模糊糊將信將疑。趁我們還沒有忘記,寫下來吧,留給孩子。」

談到書名中的「末代」,敬一丹與記者說起自己的理解:「1977 年恢復大學聯考後,我才意識到,76 級與77 級的區別,不是屆的區別,而是代的區別。就是這樣巧,我們入學、畢業都在歷史的轉捩點上。向後看,末代工農兵學員與往屆工農兵學員不同;向前看,與77 級、78 級更不同。『末代』,這個詞,有著多層次的味道,它帶著特殊年代的舊痕跡,也有新時代的些微征兆;『末代』,意味著一種終結,也留下了綿長的回味。」

敬一丹於2015年曾寫作《我遇到你》,講述自己的職業生涯;而《我 末代工農兵學員》就如《我遇到你》的「前傳」般,講述了她職業生涯之前的大學生活記憶。在這兩本書中,敬一丹通過自己的視角、同學群體的視角,折射出50多年中國社會發生的巨變:從文革浩劫到文化復蘇,再到改革開放,再到經濟社會全面發展。作為記者、主持人、學人的敬一丹,她的經歷,不僅是個人的,更關聯著一個國家、時代的發展軌跡。

沒有浪費的光陰 只有未思索的生活

本書是一本特殊年代的青春回憶錄。那是一個艱難的時代,物資匱乏,環境惡劣,那個時代的青年人遠離家鄉,在邊疆在異鄉吃苦受難,經歷各種波折。可是全書卻充滿樂觀向上的勵志色彩,承上啟下的豁達態度,讓人感到青春的強大力量。

書中的同學們初心不忘,心懷夢想,相信「知識改變命運」「用麻袋裝知識」,如飢似渴,爭分奪秒地吸收精神養料。走出校園後,他們在專業領域達到了很高的水準和成就。不論在電台、電視台,還是在學校、報社,經過多年的努力、堅持,進取,他們成了社會的中堅力量。王石也有工農兵學員的經歷,面對這本書,他感慨:「通過歷史的後視鏡望去,世上沒有浪費的光陰,只有未曾思索過的生活。這本書是一幅大時代的拼圖,粗看上去五色斑駁,細細品味起來,那些曾經的苦澀齊齊鍍上了一層金色。這是一首遲來的青春之歌,那時我們正是敢叫日月換新天的年紀,被突如其來的時代大潮霑濕衣袖,卻亦步亦趨終成正果。這是一部記憶的黑匣子,四十年前的個人體驗終於得以言說、封藏,期待每一位後來者打開、解碼。」