伯格曼

作者:伯格曼

即使是在天才怪咖层出不穷的作者电影时代,作为导演的伯格曼依然有其卓尔不群之处。与纷纷投身左翼运动、致力于社会批判的同时代人相比,伯格曼似乎有些过于消极。这种“政治不正确”的选择,固然有瑞典民族固有的安逸特质,但更多的,还是由其生命经验所决定,而这些,我们都可以在其自传《魔灯》中找到线索。

16岁那年的夏天,伯格曼以交换生的身份来到了二战前的德国,毫无准备就一头栽进了理想主义和英雄崇拜的浪漫漩涡中。在希特勒的演讲和游行现场,和其他人一样伸出手臂,和其他人一样狂叫“万岁”,和其他人一样享受其中。在生日那天,寄宿家庭送给伯格曼一幅希特勒的肖像,并将其悬挂于他的床头,“以使我随时能见到这位伟大的元首,这样我就能学着像汉内斯和他们全家人一样爱他了”。在今后的很多年,伯格曼都“站在希特勒那一边”,知道集中营的真相刺破了这种浪漫想象。伯格曼陷入了空前的错乱和失望,“政治,绝不要再碰政治了!”。

为经验所挟,童年的学习生活也被镀上了一层“狂热”的色彩,“整个学校的状态是战前社会气氛的缩影,懒散、冷漠、机会主义、拍马屁、恃强凌弱,还有偶尔闪现的叛逆、理想主义和好奇。……不做家庭作业、互相欺骗、吹牛拍马、愤世嫉俗、臭屁熏天,这一切就是我们无聊的日常生活。”在伯格曼看来,1968年法国学生掀起的五月风暴,和“童年时就熟悉的那种狂热”没什么两样,“以前我们肆意曲解、搞宗派主义、排斥异己、阿谀奉承、滥用权力,毫无新鲜空气。这种模式并未改变,各种思想成了制度,而且腐败了。”

正是这种对所有价值都保持怀疑和距离的特质,使得伯格曼成为了所处时代的杰出代表。在一个上帝已死的时代里,“神圣”与“欲望”的撕扯,对纳粹与左翼运动的警惕,对恋母、弑父、婚姻、代沟等价值的探讨,都在伯格曼的电影中得以呈现。而对他来说,拍电影并不是为了探讨上述诸多命题,而是展示生命的纠缠,在这个意义上讲,“他的每个作品都是生命经验的化妆舞会(戴锦华语)”。

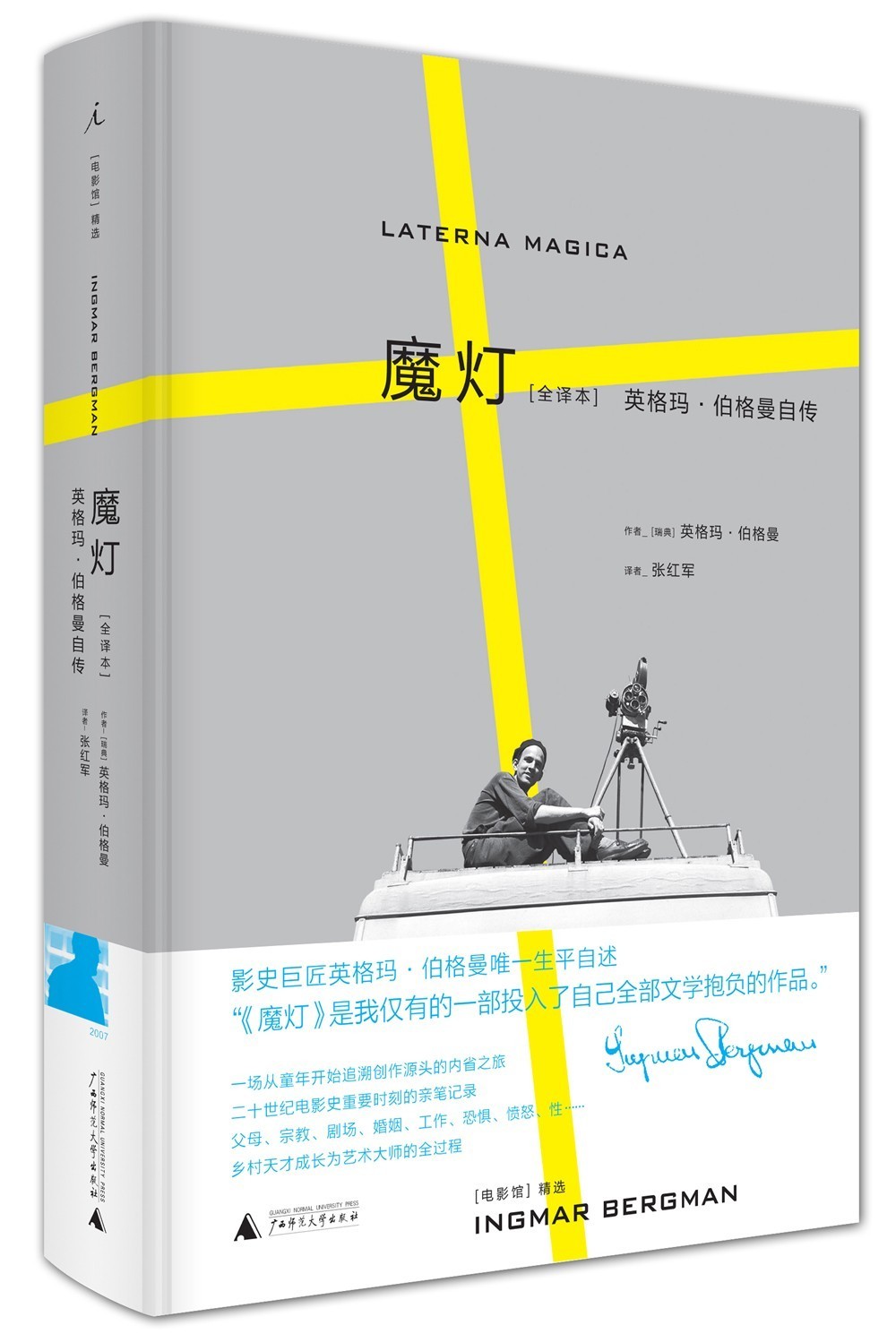

到了80年代,拍摄完《芬妮与亚历山大》后已息影五年的伯格曼,将自己全部的文学抱负都灌注于其自传《魔灯》中,这位身体欠佳的老人漫溯于时间长河,试图呈现严肃的自省,也试图与记忆和解。“我年轻的时候容易入睡,但常常被一些令人作呕的梦骚扰:凶杀、酷刑、窒息、乱伦、毁灭、精神错乱等等。年岁大了以后,开始做逃避现实的梦,这些梦友善而舒适。有时候,我会梦见一部杰出的片子,人物众多,配有音乐和五彩缤纷的场景。我会知足地对自己低语:‘这是我的作品,我创造了这一切。’”

凤凰文化选摘了《魔灯》中的三个片段,试图与读者一起重返伯格曼的记忆现场。感谢理想国授权发布,标题为编辑所加。

《魔灯》

从对纳粹的迷恋到对政治的失望

第十章(1934年)

十六岁那年夏天,我以交换学生的身份前往德国。要求是在一个与我同龄的男孩家中住六星期。他放暑假时跟我一起回瑞典,住相同长的一段时间。

我被安置在图林根州的一个牧师家中,位于魏玛和爱森纳赫之间一个叫作海纳的小镇里。这个小镇在山谷中,周围有许多兴旺的村庄。一条浑浊的大河缓缓流过,在住宅间蜿蜒如带。小镇有一座很大的教堂、一个竖立着战争纪念碑的集市广场,和一座公共汽车站。

这是一个大家族,除了牧师夫妇以外,还有六个儿子和三个女儿,外加一个老年的亲戚。她是一个女执事,嘴上长有短须,常常汗流浃背,以铁腕统治着这个家庭。家中的男主人身材瘦削,留着山羊胡子,有一双善良的蓝眼睛,耳朵上塞着一簇药棉,一顶黑色贝雷帽压在他的前额上。他读书很多,懂得音乐,能演奏好几种乐器,会唱柔和的男高音。他的妻子很胖,疲惫不堪,十分顺从;她大部分时间在厨房里度过,喜欢羞涩地拍拍我的脸颊。也许她是为让我待在这样朴素的家中而抱歉。

我的朋友汉内斯,看起来就像是当时纳粹国家社会党宣传海报上的模特儿,高高的个子、金发、蓝眼睛、带着活泼的微笑、耳朵很小,已经长出了胡子。我们都尽力想要理解对方的话,但很困难。我的德语是填鸭教育的产物,除了语法之外,几乎一窍不通。作为一门当时的必修课程,语言是用来说的这件事从来没在总课程大纲的考虑范围之内。

白天漫长无聊。每天早上7点钟,小孩们都上学去了,我单独留在家里和大人们在一起。我读书,闲逛,害着思乡病。我喜欢待在牧师的书房里,有时也跟着出去拜访教区。他开着一部快散架的高头盖旧车,在闷热的路上扬起一阵灰尘,吓得肥胖的鹅群四处逃窜。

我问牧师,我是否需要和其他人一样,也举手说“希特勒万岁”。牧师回答说:“我亲爱的英格玛,这将是超乎寻常的礼貌。”我试着举起手,叫了一声“希特勒万岁”,但觉得很别扭。

过一段时间,汉内斯建议我和他一起去学校听听课。我感到左右为难,最后还是选择了跟他去。学校就在几公里之外的一个大些的镇子上,可以从海纳骑自行车过去。他们热烈欢迎我去旁听,并允许我坐在汉内斯的身旁。教室空间很大,破烂不堪,高窗外热浪滚滚,屋里却阴冷潮湿。上的课是宗教知识,但摆在大家桌上的书却是希特勒的《我的奋斗》。老师读了一份叫《先锋报》的报纸上的某些段落,我记得有一句话使我感到特别奇怪。一遍又一遍地,他用确凿的语调重复着:“犹太人的过错。”我随后问汉内斯这是什么意思,他笑笑说:“喔,英格玛,你们外国人可不懂这个。”

星期天,全家去教堂做礼拜,令人吃惊的是,牧师布道的内容不是福音书,而是《我的奋斗》。做完礼拜以后,大家在教堂的门厅喝咖啡。我看到许多穿制服的人,因此,我瞅准时机对他们举手叫道:“希特勒万岁。”

家里的年轻人都有组织,男孩在“希特勒青年团”,女孩在“德国少女联盟”。下午用铁锹代替来复枪进行操练,或在运动场开展体育活动,晚上演讲、看电影或唱歌跳舞。我们可以在河里游泳,但有些麻烦,因为河床全是淤泥,河水发出臭味。白棉纱织的女孩卫生巾挂在破旧的盥洗室里晾干,那里既没有热水,也缺少其他方便设施。

几天后,在魏玛有一场盛大的集会,希特勒将亲临现场举行一次浩大的游行和演讲。牧师家所有人为这件事忙得不可开交。前一天大家都忙着换洗、熨烫衬衣,擦亮皮靴和皮带。刚拂晓,孩子们就都先出发了。我随后和牧师夫妇坐他们的车一同前往。全家人为能得到靠近讲台的座位票而欣喜若狂,有人开玩笑说,可能是因为我来了,他们才得到了好位置。

那天早上,电话铃响了。这是家里打来的电话,我听到远处传来安娜姑母嘹亮的嗓音。安娜姑母很富有,只有她才付得起昂贵的长途电话费。她甚至先谈些别的事,然后才转入主要话题。她说她有一个好朋友,嫁给了一个银行家,就住在魏玛。她收到我母亲的信说我住在魏玛附近,因此即刻打电话给她那位朋友,建议我去她家拜访。接着安娜姑母用流利的德语同牧师讲话,然后又说她为我能去看她的朋友以及她那些可爱的孩子们而感到高兴。

我们大约中午时分到达魏玛。希特勒的演讲和游行在3点钟开始。整个城镇早已沉浸在狂热之中,人们穿着自己最好的衣服或制服在街上散步。四处有乐队在演奏音乐,家家挂出花环和横幅。无论是压抑的新教钟声还是愉快的天主教钟声都在鸣响,古老的广场正在举行一场盛大的游园会。歌剧院的门口正张贴着瓦格纳歌剧《黎恩济》的海报,这是庆典表演,演出后要放烟火。

我和牧师家人的位置紧挨着讲台。我们冒着酷暑等待着。我们一边喝啤酒,一边吃三明治,这些东西是牧师的妻子用油腻的篮子一路捧在胸前带来的。

3时整,我们听到街上传来一阵震耳欲聋的喧嚣声,建筑物的墙壁都发出回声。远处,一队黑色敞篷轿车沿广场缓慢地开过来。热烈的欢呼声越来越响。突然间,雷声轰鸣,大雨倾盆,雨帘像透明的幕布挂在广场的讲台上。

然而,无人理会这场大雨,所有人的注意力、所有的热情和光荣都集中在一个人身上。他沉着地站在黑色敞篷汽车上,缓慢地驶进广场。此刻他转身看着热泪盈眶的疯狂群众。雨水从他脸上流下来,他制服上的金属片闪闪发光。他缓缓走下汽车,踏上一条通往讲台的红色地毯,他的随从们护卫着他。

突然,群众安静下来,全场鸦雀无声,只听见雨水落在石头街上和栏杆上的哗哗声。元首开始讲话了。他的演讲很短。我并不能完全听懂,但他的声音时而洪亮、时而带着嘲弄的语气,伴随着生动的手势,与讲话内容极为协调。演讲结束时,人人高呼着“万岁”。雨停了,阳光从深蓝色的云层中闪现出来。大乐队开始演奏,人群从街旁涌向广场的讲台,组成游行队伍,涌向戏院和大教堂。

我从未见过如此狂热的群众。我也和其他人一样大喊,和其他人一样伸出手臂,和其他人一样狂叫,和其他人一样享受其中。

我和汉内斯每晚都会交谈。他向我解释埃塞俄比亚战争,解释墨索里尼终于开始关注那些在黑暗之中辛劳工作的当地人,并慷慨地把古意大利文化的裨益带给他们。他还说,我们斯堪的纳维亚人难以理解在经济崩溃之后,犹太人是如何剥削德国人的。他谈到德国人如何创建了反对共产主义的堡垒,犹太人又如何不断地阴谋破坏这个堡垒,以及我们为何应当热爱这个塑造了我们的共同命运,果决地将我们结合为同一意志,同一力量,同一民族的人。

在我生日那天,汉内斯全家送我一件礼物,是一幅希特勒的肖像。汉内斯把它悬挂在我的床头,以使我“随时能见到这位伟大的元首”,这样我就能学着像汉内斯和他们全家人一样爱他了。

我也的确很爱他。我曾很多年都站在希特勒那一边,他胜利时为他高兴,他失败时替他难过。

我哥哥是瑞典国家社会党的创始者和组织者之一,我的父亲也多次投他们的票。我们的历史老师一直崇拜“德意志精神”,我们的体育老师每年夏天都要去巴伐利亚州集训。教区的许多牧师都是隐蔽的纳粹分子,家里最亲密的朋友们对“新德意志”表示十分同情。

从集中营传来的所有证据实在令我震惊,一开始,我的头脑无法接受看到的一切。我像许多人一样,认为那些照片是预谋的反纳粹的宣传手段,并不足信。当然,事实最终征服了我的抵抗,我感到绝望。本来我就蔑视自己,这时再也受不了了。直到很久以后我才意识到,仅仅是这种关联就已经让我感到深深的内疚。

我作为一个交换学生,初出茅庐,毫无准备就一头栽进了理想主义和英雄崇拜的浪漫漩涡中。这股热潮与我当时的性格十分吻合。我突然爆发出一种激进精神。那种光辉的外表蒙住了我的双眼,我没有看到它的阴暗面。

战后第二年我去哥德堡市政剧院时,那里存在着一条两种人之间的深刻鸿沟。一边是德国乌发电影公司新闻评论员、瑞典国家电影协会的组织者和他们通常的伙伴,另一边是犹太人、反纳粹的塞格施泰特支持者、亲同盟国的哥德堡报业编辑、演员以及他们的挪威和丹麦朋友。双方在一种相互厌恶的气氛中坐下来,用力咀嚼着各自带来的三明治,喝着餐厅里令人作呕的咖啡。

铃声响起,大家登上舞台,变成了这个国家最优秀的剧团。

我从未提起过自己的错乱和失望,但有一个奇怪的想法逐步形成了。政治,绝不要再碰政治了!当然,我也可能会做出完全不同的决定。

五月风暴:“我蔑视童年时就熟悉的那种狂热”

第九章(1932年)

安娜·林德贝里和我同龄。我们都是九年级,即进入高级中学前的最后一个年级。我们的学校叫帕尔姆格伦·萨姆,位于船长街和大副街的十字路口。全校三百五十个学生都住在一栋舒适却也拥挤的私人建筑里。这里的老师被认为在教学方法上比一般公立文法学校那些老师更现代、更先进。 其实不然,因为学校的大部分老师还在奥斯特玛尔姆文法学校兼职,它离帕尔姆格伦只有五分钟的路。

老师同样是些讨人嫌的家伙,同样用那一套填鸭式的教学方式。主要区别也许是我们的学校收费要高得多,其次是男女同校,我们班上有二十一名男生,八名女生,包括安娜在内。

学生两人共用一张老式课桌。老师的桌子在教室一角的讲台上。黑板冲着我们。三面窗子外面老是下雨,教室里有六盏无精打采的电灯,外面日光昏暗,室内也半明半暗。教室墙壁和课桌椅上总是弥漫着湿鞋、脏内衣裤、 小便和汗臭的气味。这种学校简直是一间陈列室,建立在权威和家庭之间的非神圣同盟上。这种讨厌的倦怠四处弥漫,简直令人窒息。整个学校的状态是战前社会气氛的缩影,懒散、冷漠、机会主义、拍马屁、恃强凌弱,还有偶尔闪现的叛逆、理想主义和好奇。但无政府主义思潮也在社会、学校和家庭之间弥漫着。处罚是惩戒性的,经常会影响犯错者的一生。教学方法基本上是体罚、奖励、注入一种有罪意识。老师中有许多人是国家社会党党员, 亲纳粹分子。他们有的是因为愚笨,或因为无法获得学术成果而造成的消沉, 有的是理想主义者,崇尚旧德国,因为那是一个造就“诗人和思想家的国度”。

当然也有例外。有些老师和学生才华横溢,他们思想开放,愿接受新鲜事物。但这种人不多。我们的校长是一个喜欢谄媚、有疯狂权力欲的人。 他还是一个行道会协会的重要幕后牵线人。他喜欢主持每天的早祷,总是悲天悯人地喋喋不休,说上帝如何怜悯世人,如果上帝每天探望我们帕尔姆格伦学校,一定会伤心不已;他还以死后下地狱受永世煎熬的布道词大谈政治、 交通,以及像瘟疫一样到处蔓延的爵士文化。

不做家庭作业、互相欺骗、吹牛拍马、愤世嫉俗、臭屁熏天,这一切就是我们无聊的日常生活。女孩子们聚在一起窃窃私语、搬弄是非。男孩子则撕破嗓子乱喊乱叫,他们打打闹闹、踢球、相互抄袭或根本不做家庭作业。

第十六章(1968年)

国际上正在闹学潮,他在这个时期可能收到了我们地方文化变革的深刻影响。舍贝里与我不同的是,他的政治意识很强烈,常常充满激情地谈到剧院可以作为武器。当学潮波及皇家剧院时,他还打算和年轻人一起打巷战。报纸上说舍贝里和伯格曼应该被抓起来吊在新桥广场的托恩山钟楼上,皇家剧院应该被夷为平地,当舍贝里读到这些消息时,他感到非常难过。

将来可能会有一些大无畏的研究人员去调查1968年的学潮对我们的文化生活所造成的巨大破坏,这是可能的,只是可能性并不大。今天,仍然有很多遭到挫败的革命分子不断在报刊上大谈革命,并为那次“革新运动的失败”深感遗憾,他们不会看到(他们怎么会明白!)他们的行为对社会发展造成了多么沉重的打击,发展的过程从来就不应该脱离它的根基。在那些允许不同思想共存的国家,传统和教育并没有被摧毁。瑞典是当时少数几个艺术家和教育工作者遭到蔑视的国家。

我自己就在儿子的眼皮下,被驱逐出国家戏剧学校。当我主张年轻的学生必须学习知识,才能出去完成他们的革命任务时,他们都挥动着小红书,吹着口哨,而当时的学校校长尼克拉斯·布吕纽斯则讨好逢迎地为他们的行动欢呼。

在大众传播媒介的吸引下,那些年轻人迅速熟练地组织起来,把我们这些衰老、疲惫的人抛弃在残酷的孤独之中。我自己的工作其实并未受到阻碍。我的观众在其他国家,这不仅让我能够维生,而且还保持了愉快的心情。我蔑视童年时就熟悉的那种狂热,那相同的情感的糟粕,只是内涵不同而已。以前我们肆意曲解、搞宗派主义、排斥异己、阿谀奉承、滥用权力,毫无新鲜空气。这种模式并未改变,各种思想成了制度,而且腐败了。这过程有时十分迅速,有时则持续几百年。1968年,一切难以控制的速度发生,顷刻间造成的损失令人惊讶,也难以弥补。