原標題:世界最強:我國超強超短激光實現10拍瓦放大輸出

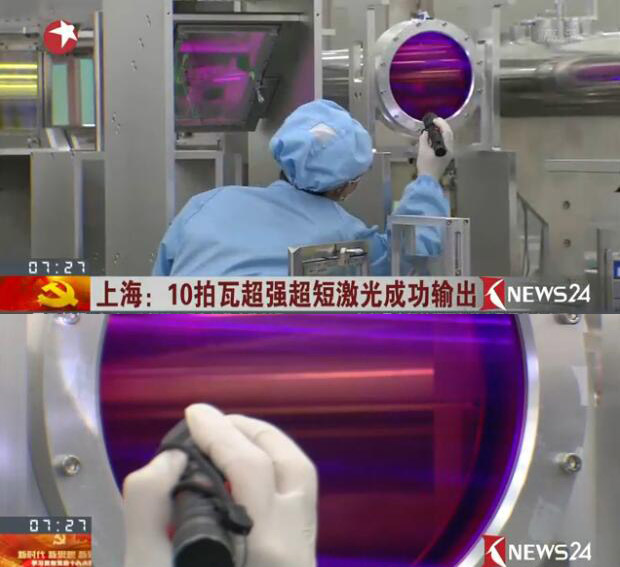

【觀察者網綜合報道】10月24日晚,中科院上海光機所和上海科技大學超強激光光源聯合實驗室傳出喜訊:上海超強超短激光實驗裝置(SULF)的研制工作取得重大突破,成功實現了10拍瓦激光放大輸出,這是目前已知的世界最高激光脈沖峰值功率,達到國際同類研究的領先水平。

這是SULF裝置2016年8月實現5拍瓦國際領先成果之後再次取得重大進展。SULF裝置計划于2018年底全面建成,2019年對用戶開放。

超強超短激光的科技前沿應用極為廣泛,故國際上多個國家投入巨資開展10拍瓦級大型超強超短激光裝置的研制,展開激烈的科研競爭。

上海超強超短激光實驗裝置

超強超短激光,一般是指峰值功率大于1太瓦(1太瓦=1萬億瓦),脈沖寬度小于100飛秒(1飛秒等于1千萬億分之一秒)的激光。此次成功實現的10拍瓦激光放大輸出,則等于1億億瓦,相當于全球電網平均功率的5000倍。100飛秒是怎樣的瞬間呢?100飛秒相當于十萬億分之一秒,即使每秒飛行30萬千米的光,在這麼超短的時間內也只能走一根頭發絲粗細的距離。此次激光脈沖寬度經過脈沖壓縮器壓縮後僅僅為21飛秒。

去年3月,我國科學家首次利用超強超短激光產生反物質。這還只是超強超短激光應用的冰山一角。超強超短激光能在實驗室內創造出前所未有的超強電磁場、超高能量密度和超快時間尺度等綜合性極端物理條件,這是之前只有在核爆中心、恒星內部、黑洞邊緣才能找到的極端物理條件,可用于研制激光質子刀以治療癌症;制造台式化電子加速器和產生超快X射線源對蛋白質探測成像;研究天體物理和宇宙起源,將來還可能用于真空結構和暗物質的探測等。

超強超短激光研究推動着激光科學、原子分子物理、等離子體物理、高能物理與核物理等一批基礎與前沿交叉學科的開拓和發展。

同時這也將為相關戰略高技術領域的創新發展,如高亮度新波段相干光源,超高梯度高能粒子加速器、強場激光核醫學、聚變能源、精密測量等提供原理依據與科學基礎,對其有着不可替代的強大推動作用。

相關報道截圖

一場國際競賽

正是因為超強超短激光在台式化加速器、超快化學、阿秒科學、材料科學、激光聚變、核物理與核醫學、實驗室天體物理等領域具有重大應用價值,國際上多個國家投入巨資開展10拍瓦級大型超強超短激光裝置的研制,展開激烈的科研競爭。

歐盟10多個國家的近40個研究院所和科研機構聯合提出Extreme Light Infrastructure(ELI),2012年以來,ELI計划陸續啟動了3個子項目的研究,投入經費8.5億歐元,計划于2017年研制數台10拍瓦超強超短激光並建成用戶裝置,同時為下一步研制200拍瓦級超強激光大科學裝置打下基礎,ELI下設四大研究裝置,分別為捷克布拉格束線裝置(ELI-Beamlines Facility),匈牙利賽格德阿秒裝置(ELI-Attosecond Facility),羅馬尼亞默古雷萊的核物理裝置(ELI-Nuclear Physics Facility),以及尚未定址的超強場裝置(ELI-Ultrra High Field Facility)。

捷克首都布拉格的ELI-Beamlines Facility

然而,今年3月有報道稱,由于ELI分散的結構以及經費問題,200拍瓦級的“巨星”裝置研發已經擱淺。負責當時選址的專家主席、意大利米蘭理工大學的Sandro De Silvestri表示,沒有哪個國家能夠承擔6億歐元的建設費用。

在2016年11月的ELI顧問委員會上,委員們建議,在3台10拍瓦級的激光裝置完成並正常運轉前,不再考慮“巨星”的選址問題。而這一拖很可能就要等到2022年。布加勒斯特的ELI監督和發展委員會的副總干事Catalin Miron表示認可這一決議:“這將會促使ELI聯盟更加專注于我們現階段的任務。”

巴黎綜合理工大學的物理學家、中科院愛因斯坦講席教授杰哈•莫羅(Gérard Mourou)認為暫停200PW激光器的提議是錯誤的,他認為,這種超高能量密度的激光將會在基礎研究領域带來開創性的突破。在這種能量強度下質子將會接近甚至達到光速,“破壞”真空,從而能夠利用它研究量子力學揭示的真空中各種虛粒子。雖然Mourou理解完成其他三個激光裝置的需求,但是他認為推遲發展更先進的高功率激光技術將會把這個領域的領先地位拱手相讓給其他國家。他說:“這正是我所擔心的。”

當時,莫羅教授還指出了其他國家的進步,他說,2016年8月,中國上海的一個裝置打破了5.3PW的最高激光脈沖峰值功率記錄,他們也計划2019年完成10PW的激光裝置建設,另外100PW的激光裝置也在籌划當中。日本、俄羅斯、美國等國也在進行超高功率裝置的研制。美國科學家計划升級其位于紐約羅切斯特大學的OMEGA EP激光器,使其功率達到75PW。

2011年,莫羅教授應邀訪問上海光機所

參與設計HAPLS裝置的勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室科學家Constantin Haefner聲稱:“這就是一場競賽。”

現在ELI聯盟需要將分散于三個國家的建設項目轉變成一個獨立完整的面向國際用戶的大科學裝置,進而從其他國家吸納基金支持用于補充其約8千萬歐元的年運行經費。ELI顧問委員會主席De Silvestri說道:“整合並啟用現有的三個裝置當前更為緊要,我們並沒有忘記200PW的第四個裝置,只是我們需要一步一步地來。”

一些估算表明,歐洲的200PW激光器項目將會耗資約10億歐元。但是Mourou正在進行一項技術研究,通過縮短激光脈沖將10PW激光器改造成100PW激光器,他表示自己這項研究僅需花費3千萬歐元。他說:“我們之前認為這第四套裝置將會造價高昂,但是如果我們足夠聰明,我們能夠用少得多的經費完成目標。”

關于超強超短激光的具體應用,有以下幾個例子:

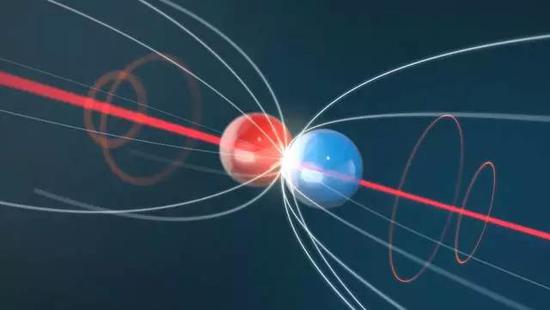

研究反物質

每一種粒子都有一個與之相對的反粒子。

理論認為,反物質只要和正物質相遇就會湮滅。因此難以產生和保存,目前科學家很難在宇宙中找到反物質,轉而在實驗室的極端條件下嘗試獲取,這也成為物理學領域的熱點和難點。

2016年,中科院上海光機所在國內首次成功利用超強超短激光產生一種反物質——超快正電子源,這一發現未來將在材料的無損探測、激光驅動正負電子對撞機、癌症診斷技術研發等領域得到重大應用,並入選兩院院士評選的2016年度“中國十大科技進展新聞”。

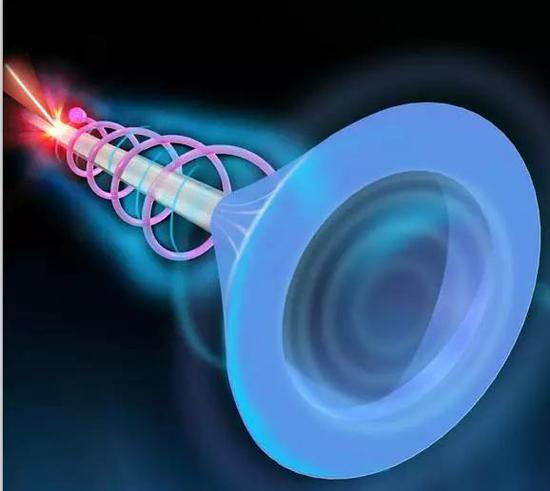

微型自由電子激光器

超強超短激光驅動的小型化自由電子激光新概念:

超強超短激光與一根“頭發絲”尺寸的微金屬絲相互作用,在產生高能電子束的同時,巧妙地利用電荷分離效應構建了微型、瞬態的電子波蕩器,獲得了效率優于傳統方案10倍以上的強太赫茲輻射,也為小型化、低成本自由電子激光器提出全新方案。

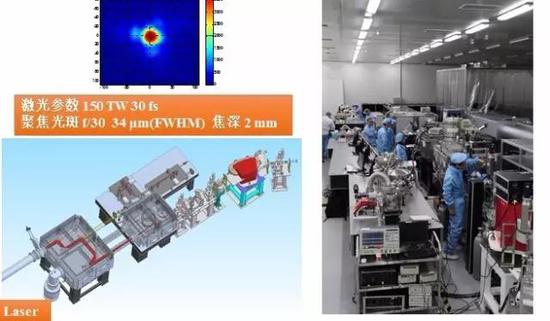

尾波場電子加速研究

中科院上海光機所強場激光物理國家重點實驗室于2011年7月15日首次利用電離注入的全光驅動雙尾波場級聯電子加速器方案,成功實現了電子注入與電子加速的兩個基本物理過程的分離與控制。

該實驗獲得了能量近GeV的准單能電子束和187 GV/m的超高加速梯度等突破性研究成果。

這將是未來實現高性能10 GeV量級甚至更高能的單能電子束的可行方案,特別是對台式化X射線自由電子激光等領域的發展具有重要的推動意義。

尾波場電子加速實驗裝置

質子成像

質子照相作為一種密度診斷手段,可利用微分截止和散射來顯示樣本靜態或動態的密度變化,是目前探測等離子體中電磁場的唯一方法。

在過去的幾年中,質子照相技術已經得到廣泛應用,在實驗中成功探測到瞬時場的數據。

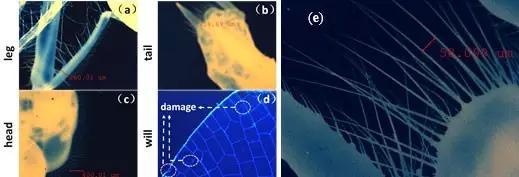

中科院上海光機所強場激光物理國家重點實驗室升級的拍瓦激光系統已經可以成功產生10MeV以上的質子束,成功利用飛秒拍瓦激光系統對蜻蜓進行了質子成像。

這也是拍瓦激光系統第一次通過縮小物距實現了蜻蜓的清晰成像。獲得了蜻蜓的等比例整體成像,同時分辨率達到微米量級。

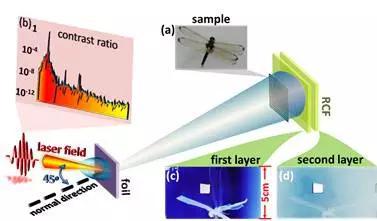

質子成像實驗,(a)蜻蜓樣本,(b)PW激光,(c)第一層(d)第二層RCF上蜻蜓成像

成像結果,蜻蜓(a)腳部、(b)尾巴、(c)頭部和(d)翅膀的細微成像,(e)尾巴放大

尋找暗物質

“暗物質”被比作“籠罩在21世紀物理學天空中的烏云”。它由萬有引力定律證實存在,卻從未被直接探測到。科學家估算,宇宙中包含5%的普通物質,其余95%是看不見的暗物質和暗能量。揭開暗物質之謎將推動人類解釋宇宙的存在和演化。

軸子,是暗物質的重要候選者之一。由于它幾乎不和其他物質相互作用,至今沒有被觀測到。但超強激光提供的超強電磁場有可能成為探測軸子的科學手段。

探究真空奧秘

真空,真的空無一物嗎?

在經典物理概念中,它確實是空的,但量子電動力學(QED)預言,真空不空,量子漲落無處不在,虛粒子對不斷產生、消失。

真空的神秘特性是QED最令人激動的預言,未來的激光強度將高達10^23-25瓦/平方厘米,超強的光場可以激發真空的QED特性,使真空具備物質屬性!

超強超短激光與高能光子源結合,將使人類第一次擁有窺視真空奧秘的機會,其中任何一個發現,都將是歷史性的。

激光引雷研究

利用超強超短激光開展雷電控制應用研究受到世界上許多國家的高度重視,中科院上海光機所強場激光物理國家重點實驗室是國內最早開展相關研究為數不多的幾家單位之一。

該實驗室的研究人員基于以前的研究基礎,實驗上首次觀察到了激光誘導電暈放電現象並對這一發現展開了深入的研究。

這一成果為深入理解高壓電場沿着光絲的發展和演化過程以至于最終實現激光控制雷電提供了重要的科學依據。

(a)高壓電場空氣擊穿放電,(b)激光誘導高壓電場空氣擊穿放電,(c)激光誘導高壓電場電暈放電,(d)激光引雷概念

高功率激光物理聯合實驗室拍瓦激光研究歷程:

據高功率激光物理聯合實驗室謝興龍研究員回顧,實驗室高功率超短脈沖激光的研究,最早要追溯到1996年,當時世界上第一台拍瓦(美國LLNL實驗室利用NOVA的一路,采用CPA技術獲得了1.24PW的輸出)激光報道之後,實驗室在林尊琪院士的指導下,通過國家863高技術的支持,依托聯合室的兩路釹玻璃激光系統,于2000年實現了20TW(1ps、20J)的輸出,後來為了配合物理實驗,又增加了一束20J、1.0ns的長脈沖與短脈沖同步運行,這是中國第一台皮秒級別的高功率超短脈沖激光系統。該系統從2003年正式運行到2008年總共開展了十幾輪物理實驗,其中超短脈沖轟擊中子靶實驗,獲得了2.4×104的中子產額,這是國內第一次該類物理試驗,與國際同期水平相當。

中國目前最具代表性和里程碑式的高功率超短脈沖激光系統,是高功率激光物理實驗室于2013年完成的皮秒拍瓦超短脈沖激光系統,該系統目前是國內唯一可以提供給物理實驗的拍瓦級超短脈沖激光系統。該系統的概念最早在1998年提出,依托高功率激光物理聯合實驗室剛剛投入運行的第九路激光,采用CPA技術,實現1kJ、1ps的輸出,並開展ICF快點火的前期研究。系統2008年開始建造,由中國工程院、中國科學院和863高技術三家共同支持,2013年實現380J、5ps輸出,2015年實現1kJ、1ps的拍瓦輸出,目前已經成功並入神光II以及神光II升級裝置的常規運行中,每年為物理實驗提供幾百發的打靶輸出。

2009-2014年間,在國家863高技術計划的支持下,高功率激光物理聯合實驗室開始了800nm波段的高功率超短脈沖激光系統研究技術預研,從2013年開始,高功率激光物理聯合實驗室依托神光II的納秒系統,設計了工作波長800nm、輸出指標150J/30fs的激光系統,該系統通過三級OPCPA放大單元,最終為物理實驗提供5PW的到靶脈沖能量。該系統2016年完成OPCPA_II放大級的建造和調試,實現了大于1PW的超短脈沖輸出,並完成了第一輪的質子加速物理實驗,下一步的計划是一邊優化激光輸出,在提供物理實驗的同時,完成OPCPA_III放大級的建造和調試。在800nm波段,該系統目前是國內唯一一台可以提供到靶輸出的的超短脈沖激光系統。

我國高功率激光物理聯合室在高功率激光和超短脈沖技術方面的積累,所掌握的技術已經達到了世界的先進水平。

超強超短激光光源的建立與發展,及其廣泛的前沿應用具有重要意義。通過在極端物理條件下對物質結構、運動和相互作用進行研究可以使得人類對客觀世界規律的認識更加深入和系統。

可見,超強超短激光光源的建立與發展,及其廣泛的前沿應用具有重要意義。為保持我國在該領域的領先地位,引領相關學科和技術的發展,科學家們正在積極努力、不斷前行。

謝興龍先生感歎,回首30年,先輩的努力吾輩的財富,當繼承和勇往直前。