近期,珍贵书画文物展出应接不暇。九月至十二月,故宫博物院的“千里江山——历代青绿山水画特展”展出了“传世巨作”《千里江山图》和《江山秋色图》,吸引大量游客到此一睹“尊容”。

殊不知,同一时间段,台北故宫也上演了一场视觉盛宴:“国宝的形成——书画菁华特展”。这是台北故宫的年度大展,在此次特展上,东晋王羲之《快雪时晴帖》、唐人《宫乐图》、北宋徽宗《穠芳帖》、大理张胜温《画梵像》等台北故宫“压箱底”的文物纷纷亮相。一南一北,两大博物院向人们展示了中国古代书画的最高水平。

前段时间,本报介绍了故宫博物院展出的青绿山水代表之作《千里江山图》的“身世之谜”。本期,我们带领读者一起,感受台北故宫所展出的顶级文物的独特魅力,看看这些“国宝”背后,有着怎样的传奇经历和独特魅力。

1.限展书画展出后或十年不展

台北故宫这次大展名为“国宝的形成”,其核心主题就是文物分级。中国自古就有“国宝”这一概念,战国时《荀子》有云:“口能言之,身能行之,国宝也”,可见国宝一开始指的是人。到了西晋时,国宝成了文物的代名词,杜预有言:“国宝,谓甗(一种青铜器)磬”,可见那时候已经有古董的概念了,但由于纸张尚未普及,那时还不会把书画当宝贝。到了唐代,书画也成了“国宝”,张怀瓘是这么评价王羲之书法的:“但得成篇,即为国宝,不可计以字数。”

自唐宋以来,书画以其独特的艺术表现力和记录功能,一直是中国文物收藏的核心部分。宋代有徽宗赵佶,元代有大长公主祥哥剌吉,明代有项子京,都是名垂千古的书画收藏家。到了清代,乾隆嘉庆两代皇帝倾皇家之力收集古今书画,编成《石渠宝笈》和《秘殿珠林》,奠定了如今故宫、台北故宫以及中国各大博物馆古代书画收藏的基础。《石渠宝笈》里就已经有了文物分级的概念,比如它将王羲之《快雪时晴帖》列为上等,而台北故宫此次特展上期展出的宋人《秋塘双雁》却被列为次等。

值得一提的是,因为清代书画研究水平的局限性,经过近百年来学者的努力,有些原本列为上等的书画被发现其实是伪作,一些被列为次等的书画被发现是绝世珍宝,所以,现在大陆和台湾分别建立了新的文物分级系统。大陆的文物分级系统分为一级、二级、三级,有些极其珍贵的一级文物还会被要求不得出境展览,比如《清明上河图》、《千里江山图》等37件书画名作就不得出境展出。台湾的顶级文物则分为“国宝”和重要古物,另外台北故宫还有70件限制展出的书画,属于“格外珍贵”的文物。

就笔者观察来看,台湾的“国宝级”文物和大陆的一级文物水平相当。台北故宫的限展书画都是明代以前的作品,有三个标准:名家真迹、艺术水平出色以及亟待保护,满足一个就行。台湾限展书画的级别与大陆限制出境展出的一级文物类似,不过大陆限制出境的书画标准要更高,要求是元代以前的名家名作,所以这类书画在数量上少之又少,但在质量上却是价值连城。笔者数了一下,发现台北故宫70件限展书画里只有二十多件能到达大陆限制出境展出那一类文物的标准。当然,总体而言,这些文物都是顶级的瑰宝,随便拿出一件就能在拍卖会上创纪录。

此次台北故宫的特展一共有45件书画作品,其中34件是国宝级的,甚至还有20件限展书画,颇有些“炫家底”的意思。高古书画是有机物,加之年深日久,对于光照、湿度等要求都很高,不适合长期展览,所以展览分上下两期,将顶级的晋唐宋元书画分期展出,时间各为一个半月。本次特展的上期有很多艺术史上的名作,如东晋王羲之《快雪时晴帖》、唐人《宫乐图》、北宋文同《墨竹图》、北宋徽宗《穠芳帖》、大理张胜温《画梵像》等,都是台北故宫压箱底的宝物。这些限展书画在展出之后,至少要入库休息三年,十年不展也属正常,所以机会非常难得。

2.《快雪时晴帖》被历代皇宫收藏

特展都要有主打,这次“国宝的形成”特展主打的就是乾隆皇帝收藏的天字第一号宝物:东晋王羲之《快雪时晴帖》。这是一封书信,内容是书圣王羲之在雪后晴天写给朋友的问候,因里面有“快雪时晴”四字行楷而得名。《快雪时晴帖》里行楷比较多,最后还有“山阴张侯”四个略带隶意的行楷,并非常见的书圣笔法,有人认为这是南北朝时期人的观摩题款(观款)。笔者认为,上古观款字都很小,这么大的行楷应该是书信封面,按理说和内容应该是一个人写的才对。王羲之书法有很多面貌,如果用辽宁省博物馆藏王羲之一门《万岁通天帖》的字体来对比的话,《快雪时晴帖》的这几个字应该就是王羲之写的。王羲之的楷书非常罕见,古人说王羲之草书十行相当于行书一个字,行书十行相当于楷书一个字,《快雪时晴帖》里这么多行楷,确实是弥足珍贵了。

其实王羲之的真迹已经不存于世了,《快雪时晴帖》是唐代的双钩摹本,也就是复制品。但唐代的摹本也是非常厉害了,和今天影印出来的效果差不太多。古人的做法是晴天在黑暗的屋子里,把书法真迹贴在窗户上,用一张薄纸蒙住,这样书法笔迹在强光下可以看得很清楚,然后用描边的方法将字迹复制下来,再一点点地填墨。好的摹本,连真迹上的墨痕浓淡,乃至于毛笔的飞白,全部都能摹下来,和手写的一样。这是唐代独有的复制技术,宋代以后用刻本复印,资料传播更广,但是再也无法做到唐代那样和真迹几乎一样的效果了。

《快雪时晴帖》是很优质的唐摹本,能看到作者运笔的过程,上面好几个字看起来都是毛笔墨干了写出来的飞白,只有把高清图放大了才能发现描边的痕迹,古人没有放大镜看不出来,就以为是真迹了。《快雪时晴帖》历代流传有序,最早的收藏印来自唐初的书法家褚遂良,距今快一千四百年了。

古人收藏字画,往往喜欢盖印和题字,但是也经常会被后代裁掉,史书记载北宋书法家米芾曾在《快雪时晴帖》后面题写跋文,可惜现在已经看不到了,褚遂良的印由于是盖在书法的核心部分,无法裁掉,这才能留存下来。

通过对印章的研究,我们知道这个帖子是历朝珍重的宝物,进过南宋皇宫和元代皇宫,还曾经被很多权臣收藏。元仁宗对《快雪时晴帖》非常欣赏,认为是书圣真迹,当时官居一品的大书法家赵孟頫奉旨题跋,说这是“历代宝藏”,“今乃得见真迹,臣不胜欣幸之至”。这段跋文是在皇上面前评论书圣墨迹,所以写得格外认真,堪称是赵孟頫楷书代表作。后来赵孟頫对《快雪时晴帖》念念不忘,亲题“快雪时晴”四个大字,赠予“元四家”之首黄公望。黄公望很认真地在赵孟頫题字后面画了一幅《快雪时晴图》长卷,现在是北京故宫博物院的名宝。

3.乾隆为《快雪时晴帖》题跋七十多处

《快雪时晴帖》于康熙十八年(1679)进入清宫,后来成为乾隆皇帝的头号收藏。古代皇帝经常要批改大量奏章,楷书一个字一个字写着累,草书又怕信息传递会出现差错,所以行楷是最合适的字体,乾隆看到书圣的行楷,而且是历朝公认的真迹,一下子就爱上了,日夜揣摩苦练,终于照着“快雪时晴”四个字练出一手乾隆御笔,然后到处去题字。以前人对乾隆书法评价不高,这其实多少有点“看腻了”的成分在里面,几乎出名的古字画上都有乾隆御笔题诗,只不过因为乾隆的诗不算太好,所以他的字也跟着“不甚高雅”。实际上乾隆字写得很工整,他善于在一小块地方整整齐齐的写上一大堆字,只不过他的模仿对象只是几个字,字体缺乏变化,称不上书法家,但在历代皇帝里算是写得还不错的。

乾隆皇帝最喜欢《快雪时晴帖》,奉其为天下第一宝物,那自然少不了题跋。五十年间,他写的题跋有七十多处,其中还有很多咏雪诗,后人根据这些题跋,甚至能摸索出乾隆一生的宫廷生活和治国心态来,可见内容之丰富。

乾隆不光题字,还要画画,他发现《快雪时晴帖》后面有一张宋代茧纸,光润可爱,于是模仿元代画家钱选的笔意,在上面画了一幅《王羲之观鹅图》。画上面有一颗宋代的倒印,是南宋丞相韩侘胄的,估计原来是正的,乾隆为了方便画画构图,把印倒了过来。笔者看这个图画得不错,远远超过乾隆自己的水平,应该是找人代笔画的。

从现代收藏的角度来看,乾隆在古代书画上到处题字盖章,颇为“不堪入目”。但就古代社会而言,这些书画都是乾隆皇帝的私藏,他愿意如何处置都是他的自由。另外,古人收藏书画,题字盖章随着时代推移会越来越多,大量前人的题跋和印章都会被后人裁掉。如果题跋和印章少了,自己的名字或许根本无法流传下去,所以,明代项子京曾在唐代怀素《自叙帖》上盖了七十多方印,他算是乾隆的先行者了。

今人看东西和古人看东西是有区别的,《快雪时晴帖》虽被历朝历代奉为书圣真迹的至宝,但现在通过研究得知,这非但不是书圣真迹,甚至可能连真迹的摹本都不是。《快雪时晴帖》上有两个小字“君倩”,是南朝时鉴帖人或摹帖人写下的,唐代给一起摹了下来。而且通过和其他王羲之书法摹本的比对,《快雪时晴帖》里有几个字写得不好,结构上中宫不紧,笔画上缺乏变化,而且有几个字的笔画看起来像是南朝晚期的风格,所以《快雪时晴帖》的底本应该是南朝的复制品,唐代摹本虽然质量很高,但是底本已经丢失了一些王羲之本来的神韵了。有鉴于此,近几年,不少现代学者认为《快雪时晴帖》不是那么重要的作品,而且认为这个摹本水平不高,至于王羲之楷书难得之类的说法,更少有人再提起。相反,这次台北故宫特展下半期展出的唐摹王羲之草书《远宦帖》得到了更高的评价,现代学者认为它展现了晋人书法特点,笔法精妙。

不过笔者认为,《快雪时晴帖》毕竟是一千四百年间流传有序的文物,它长期被当做人间至宝,是中国古代文物收藏和文化传承的象征,这本身就代表了无与伦比的价值。而且古人的审美本身也是一种文化,连米芾和赵孟頫这样的书法宗师都对《快雪时晴帖》里的行楷赞叹不已,我们今人是否也应该对它怀有更多一点的敬意呢?

4.被古人低估的《秋塘双雁》

我们现在的研究水平高于古人,一些自古流传的真迹被发现并非真迹,而一些过去评价不高的,现在也许会被重新评价。“国宝的形成”特展上半期的限展作品《秋塘双雁》就是一个典型例子。《秋塘双雁》是一幅大画,画心高170厘米,宽167厘米,画面上有一公一母两只鹅(古人雁和鹅是不分的)在郊野的池塘里,此时荷叶已经枯萎,香蒲的花期也过了,是一片深秋的景象。这幅画是左右两幅画拼在一起的,作者是同一个人,本来可能是屏风或者是一对挂轴。

《秋塘双雁》原来被认为是比较普通的作品,因为上面没有款识和题字,只有一方不知来自何人的残印,整体上属于来路不明。而且自明代董其昌以后,中国绘画一直推崇文人画而轻视工笔花鸟,导致这种题材的古画不受重视。《秋塘双雁》在清代《石渠宝笈》里被列为次等,不那么重要。这幅古画到了台湾后,最初也不被重视。后来研究人员发现,有两幅名画和《秋塘双雁》很像:北宋徽宗的《红蓼白鹅》和《秋塘双雁》上的母鹅画的一样;北宋崔白的《芦花义爱》和《秋塘双雁》上的公鹅画的一样。台湾学者研究了三幅画之间的关系,最后发现两幅号称北宋名家的作品都是明代的伪作,它们都是在模仿《秋塘双雁》。

现在我们知道,《秋塘双雁》是北宋徽宗时画体花鸟画中的精品。画家在画面上展现了深厚的功力,两只大鹅的尺寸和真鹅一样,比例准确,鹅身上的羽毛一根根条理分明,母鹅回首导致胸前的羽毛都张开了,看上去和拍照片没啥区别。

宋人注重“格物致知”,对事物观察细致入微,画动物是按照动物学的要求来的,这一点后世的画家无法做到。《秋塘双雁》中,左边画面里的母鹅躲在一丛植物后面梳理羽毛,这是非常不好画的,但画家偏要这么画,分明就是炫技。水面上的荷叶在入秋之后已经枯萎碎裂了,画家连破碎残叶的沫沫都画得清清楚楚,这是北宋院体画特有的一丝不苟——因为是给皇上画的,所以马虎不得。这幅画尺寸巨大,年代高古,画工又如此精湛,是稀世珍宝。尽管这幅画没有画家姓名,但还是于1992年被台北故宫列入了限展文物,这也代表了现代研究者对古人艺术成就的重新认识和肯定。

人类的知识是不断进步的,任何研究都是一个过程而不是结果。很多原来的观点会被推翻,然后又被再推翻。这并非是不靠谱的表现,而是一种进步。中国的高古书画,也就是晋唐宋元的书画作品,从来就是一笔糊涂账,因为历代都在摹拓前朝的名作,然后还有各种伪作。甚至连真迹也会被不断改动,有各种修补裁切,还有后代的重描。所以目前对高古画的研究还在不断摸索中,不知何时就可能会推翻原来的认识。

5.《宫乐图》的年代说法不一

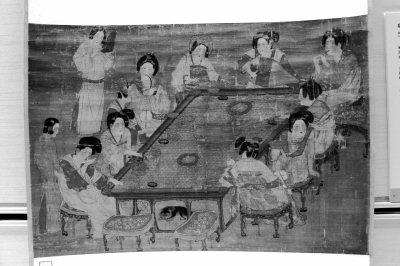

这次特展上有一幅著名的作品叫唐人《宫乐图》,画面上是一群唐代宫廷里的胖姑娘在喝茶奏乐。清代人看画面上人物胖胖的好似蒙古人,最初认定这幅画为元代宫廷画。台北故宫在上世纪八十年代发现这幅画上风貌物件都是唐代的,于是重新定为唐人《宫乐图》。

笔者第一次看到这幅画的时候,能感到唐代的气息扑面而来。画面上人物的妆容非常符合唐代元和时期的风貌,额头、鼻梁、下巴三处涂白,这叫“三白法”。有些人的发髻歪向一边,这是唐代流行的“坠马髻”。一个奏乐者横抱的四弦曲颈琵琶,和日本奈良正仓院的琵琶在细节上高度相似,奏乐者用拨子弹奏,也是唐代的奏乐方式。还有图上的家具和桌上的餐具,也都像极了日本正仓院的器物,绝非宋代以后的东西。

这幅画的风格也和后代不同,作者似乎完全不懂比例。我们看一个东西,总是近大远小,而画上的桌子居然是近小远大。这是一种古老的绘画视角,属于散点透视,观画者有全视角能力,上下左右都能看清楚,桌子上的东西能全部看到,桌子下面的狗和蚊子也能看到。桌子对面有一个头戴花冠的女子,地位应该比较高,从她的视角看,就是桌子对面会更大。总之这种画法在重视写生的宋代是不会出现的,很多专家认为这幅画就是唐代的原作,笔者也赞同这种说法。

然而现在研究越来越深入,通过对画面材质和笔法的对比,一些专家提出了新的观点,认为这幅画是北宋的摹本。底本是唐代的没错,摹者很认真,画得和原作几乎一模一样,只是在细节上略有不足而已。笔者认为这些说法也有一定道理,也许这幅画过几年就要改成“北宋摹唐人《宫乐图》”了。

6.《画梵像》极具唐风

当然了,并不是每件作品的年代都会有争议,有很多高古书画没有争议,但一样值得深入研究,比如这次特展上半期的限展作品:南宋时期大理国张胜温的《画梵像》。

大理国(937-1254)是中国云南地区的一个政权,在历史上资料极少,这幅《画梵像》是张胜温给大理皇帝段智兴(就是金庸小说《射雕英雄传》里的南帝一灯大师)画的,绘制于1172-1175年间,卷长16米有余,上面画了皇帝礼佛图和无数佛菩萨画像,内容丰富,工艺精湛,堪称煌煌巨制。《画梵像》如果放在大陆,肯定也是限制出境展出的文物。

由于《画梵像》实在太长,台北故宫里最长的展柜也放不下,所以只好从后面题跋展起,到前面的十六罗汉为止,最前面的皇帝礼佛图看不到,很是可惜。那幅礼佛图上人物衣饰华丽,段智兴穿着大理国特有的皇冠龙袍,是珍贵的历史资料。礼佛图上题有“利贞皇帝白票(大理语言中发音类似汉语的biào)信画”,利贞皇帝就是段智兴,白票信是大理语言里的“陛下”,这说明此画是大理皇帝段智兴的御笔画。不过也有说法认为,该画画工精细,有可能是职业画师所画,皇帝做了点上色之类的工作,然后作者就成了皇帝。

《画梵像》本来是册页,共有129页佛菩萨图,多数是一个佛菩萨一页,后来改装成了卷轴,展开来华丽无比。佛教的神佛菩萨有一套复杂的系统,而且不同宗派会衍生出不同的佛菩萨,极为难认,幸好有些画面上有标题,能明确地知道画的是谁。笔者看到很多没见过的菩萨,如“建国观世音”、“易长观世音”、“大安药叉神”之类,都是大理独有的。有一个“真身观世音”是大理国特有的阿嵯耶观音,在云南出土的大理观音像多数就是这位。

《画梵像》保留了很多唐代传统,这是非常难得的。笔者曾经在日本见过公元九世纪的如意轮观音像,精美异常,看着很像唐代作品,只是中国找不到可以对比的东西,这次在《画梵像》上也看到了如意轮观音,和日本的一模一样,可见都是从唐朝传播出去的。有些唐代的传统在大理也有变化,笔者在《画梵像》的后段发现了密宗的五大明王像,画的十分精彩,但似乎和日本传承的唐代密宗明王有区别。总之,《画梵像》是一件极具价值的作品,它里面还有太多的谜团,需要学者不断地深入研究。