【导读】周瘦鹃(1895—1968)这一年的大量书写本身与都市时尚潮流融为一体,这种海派文化的日常生态颇合乎“苟日新,日日新”的古训,也与波特莱尔所说的“现代性”意涵息息相通。这与当时《新青年》诸公以各种“新”的名义展开旨在彻底改造中国的意识形态建构显示出不同取向。

正当“新文学运动”如火如荼之时,从主张“白话文”、“打倒孔家店”到维多利亚式的“易卜生个人主义”及李大钊的布尔什维克式的“新旧思潮之激战”,尽管众声喧哗,却汇集为一股“新”的意识形态洪流,目的在于彻底改造中国社会。相映之下,周瘦鹃在1919年的大量书写隐含“新”的意涵,却体现了海派文化的日常生态。

“五四运动”与文学纪实

周瘦鹃在1919年,第一件事是他对“五四”学生运动的支持,无疑昭示其写作生涯的危机与激情时刻。从6月至9月在《申报·自由谈》中以“五九生”笔名为新辟“见闻琐言”专栏发表了14篇时事评论,赞扬学生的爱国热情,谴责政府当局的卖国行径,声援北京和各地罢课及罢市。同年6月又出版了中篇小说《卖国奴之日记》,绘声绘色记载了5月4日学生“火烧赵家楼”与痛殴章宗祥的事件。其时周瘦鹃24岁,是上海的知名作家。如果说5月26日在陈独秀、李大钊主办的《每周评论》上出现“五四运动”的命名而继续其滚动效应,那么少不了像周瘦鹃那样推波助澜的环节。今天来看这似乎印证了历史学家的一种论点,即历史由那些与政治及思想的伟大事件相关的“公共记忆”所构成,然而在1950年代周瘦鹃被当作“反五四逆流”的“鸳鸯蝴蝶派”而遭到批判,他不服气并有所声辩,自己却记不起当初与“五四运动”的那段文字因缘,说明“公共记忆”常常是一个社会意识的排斥装置,对于个人记忆也扮演了吊诡的角色。

6月,周瘦鹃的第一篇时评说:“前天上海二万多个学生,在公共体育场上替北京大学殉难的烈士郭钦光开追悼会,十分悲伤。我说一样一个人,郭钦光死了,就有这二万多双眼睛中为他落泪;要是章宗祥一死,恐怕要有四万八万多个脸儿上显出笑容来咧。”章宗祥被殴,一度传闻重伤致死。周瘦鹃对于郭钦光与章宗祥之死的悲喜比照,爱憎分明不言而喻。其实上海的反应还是嫌慢,5月4日后不久北京学生实行罢课,上海至19日才罢课,25日广州为郭钦光举行追悼会,上海也迟了一周。《申报·自由谈》本是文艺副刊,开辟“见闻琐言”专栏意在跟进新闻,周瘦鹃颇似临危受命,毕竟打破了报纸一向自诩的“中立”立场,成为映现“五四运动”与市民情绪波动的镜像窗口。

“五四运动”掀起阵阵文化冲击波,如黎锦熙指出,全国白话小报一时达到四百种之多,而报纸副刊也突变文风,旧体诗文被白话译著所取代(《国语运动史纲》,商务印书馆,1934,页72)。上海另一大报副刊《新闻报》的《快活林》也跟进,7月间把向来居版面之首的“谐著”栏目改为“谈话”,文言变为白话,也特邀周瘦鹃为主笔。如在8月20日《苍蝇》一文中,他以嬉笑怒骂之笔把参加巴黎和议的代表或山东省长等人譬作一群“专使撒烂污政策”的“大苍蝇”。的确,比起其同人周瘦鹃显得更为开放新潮,因为“五四”而文运高照。

此后周瘦鹃追踪时态发展,对政府当局尽鞭笞嘲讽之能事。6月8日他说:“眼前北京政府的举动,不是很像死物狂么?”“人发死物狂时,还有医生医治。政府发了死物狂,那就是没有法子想,你不见那许多学生,明明是起死回生的好医生,他却非但不愿就医,反而杀起医生来,唉,可怜可怜。”6月10日说:“从五月四日以来,要算是中华民国全国学生的受难时代,被拿的被拿,被打的被打,也有被刺伤的,也有被饿得半死的,你们看北京天津武昌南京上海那一处没有这种事?”当时交通总长曹汝霖、驻日公使章宗祥与币制总裁陆宗舆这三个“卖国贼”最遭民众痛恨,政府不得不将它们罢免。周瘦鹃在6月18日说:“曹章陆的罢免令已下,上海商界上欢声动地,都开巿了。但我有一句话要劝告我们国民,那三人虽已去了,我们做国民的事,还没有完结,可是国贼不但是曹章陆,还须防着旁的人上台,这是第一件事。五月九日是永远的国耻纪念日,大家不要忘却,赶快提倡国货,这是第二件事。第三件事大家须得打起精神,监督政府,因为政府好似个六七岁的顽皮小孩子,你好容易把他教训好了,一旋身怕又要淘气咧!”

周瘦鹃特别爱国,身上重叠镌刻着“国耻”两字。“五四”激活了他对1915年5月9日袁世凯与日本签订二十一条的记忆,其自述以“五九生”为名,因出生在五月八日夜间:“只差几个钟头,说他五九生,也总算过得去。”另外他曾经一再提到他的父亲病死于1900年,正值八国联军攻占北京清王朝出逃,因而临终时忧愤交加口喊“杀敌!”深受“国耻”刺激,周瘦鹃在1915年作了中篇小说《亡国奴之日记》,主人公在祖国沦亡后逃到太平洋孤岛上发出锥心刺骨的悲号。1919年又将满腔悲愤倾注于《卖国奴之日记》中,内容过于激烈而找不到出版商,结果他以“紫兰编译社”的名义自费出版。

《卖国奴之日记》始自1919年1月,至年末为止。以第一人称模拟曹汝霖口吻,以其好友老罗与张姓“地皮大掮客”分别影射陆宗舆与章宗祥。书中描写“欧洲和会”激怒国人,三人暗中与“东国”的卖国交易,5月4日日记主人的府宅被烧及,老张受伤,军警镇压,罢课罢市蔓延全国,直到三人被免职。小说在六月出版,这些情节皆根据新闻报道而来。7月之后的情节全凭虚构,描写了中国灭亡、主人财产全被东国没收,众叛亲离,人人喊打,至12月这一“罪大恶极的卖国贼”穷途末路,“打算投往蒙古外沙漠中,掩盖我卖国的罪恶,等着一死完了”。

以日记形式为进行时中的“五四运动”作实录,似是中国史学传统“春秋”笔法的某种现代转化,却别有一份“公共记忆”的敏感。文学上可说是一朵奇葩,为“卖国奴”设置一种悔恨的基调:“愿大家看了我日记,知道无国之苦,不要学我作卖国奴。”但整篇心理自述如周瘦鹃自言:“多无耻之语,为吾人所不欲道,不屑道者,顾吾欲状卖国奴,状之而欲逼肖,则不得不悍然道之,其苦痛为何如。”书中充斥着对“东国”的谄媚之语,比方说“我对于那东国,本来很崇拜很敬爱,我们这中国,可就不在我心坎上。瞧上下百事,哪里比得上东国?就是东国国民,也都是上天的骄子,聪明伶俐,人人可爱。别说是上流社会中人了,就是一个化子,也使人见了欢喜的”。这类句子叫人起鸡皮疙瘩,对作者来说犹如自虐的创作过程也真的很不容易。

然而周瘦鹃对学生运动的支持毕竟是有限度的。6月8日的“见闻琐言”说,上海正在罢市,他在街上见到许多学生,所举旗帜上写着“敬告同胞切勿暴动”的口号,于是评论道:“我说现在罢市尽罢市,自万万不许暴动。可是这回我们正义和邪道交战,旗帜十分鲜明。你一暴动,就放出邪道的面目来了,那旗帜上也着了污秽咧。”声援北京学生,但对于本地抗议运动则不主张暴力,不希望引发动乱,很大程度上代表了上海市民与商界的立场,也是《申报》的态度。而像周瘦鹃这样的职业文人,其生活之源与城市经济秩序唇齿相依,当然不希望社会发生动荡。

市民大众的感情教育

与“五四”短暂交集之后周瘦鹃回到日常轨道。如其自称“文字劳工”,他在1919年仍然多产,少说也有数十万字发表于各种报纸杂志。小说方面除了《卖国贼之日记》尚有少数短篇,而《礼拜六》时期的“哀情”小说不再时兴,他一时缺乏方向,创作处于低潮。他编译了《世界秘史》以及与同人合作翻译的《欧美名家侦探小说大观》,出了五集,这些也不能与两年前出版的《欧美名家短篇小说丛刊》相比。该书获得教育部嘉奖,奖词由鲁迅执笔。不寻常的是,以撰写“见闻琐言”为契机被《申报》聘为“特约记者”,次年接替陈冷血成为《自由谈》主编。虽然去年他担任了《先施乐园日报》的主编,那是一份先施公司屋顶游戏场的小报,影响力当然远不如《自由谈》。其实从1914年开始周瘦鹃就在《自由谈》上发表小说或随笔,每年数千字,最多1917年达两万余字。的确,1919年他抓住这一契机,其实与“五四”有关的“见闻琐言”共万字不到,自6月起他以“瘦鹃”本名发表了十余万字。仿佛使出浑身解数,设计了“小说杂谈”“紫罗兰庵随笔”“影戏话”“一见倾心艳史”“情书话”“名人风流史”“艺文谈屑”等栏目,大谈特谈世界名人的恋爱经以及古今中外文艺掌故、小说理论、世界电影以及朋友圈的趣问轶事等等,可谓琳琅满目。

1911年8月王钝根创刊《自由谈》,以“游戏文章”与“自由谈话会”等栏目介入时政实践“言论自由”,结果遭到袁世凯当局的封杀。1914年王钝根离职,先后由吴觉迷、陈蝶仙和陈冷血担任主编,较有特色的是陈蝶仙所主打的“家庭常识”主题。在此脉络里来看周瘦鹃所开辟的众多栏目,无疑撞击眼球,《自由谈》由是翻开新的一页。的确,周瘦鹃作为一个时尚作家,如王钝根说:“少年男女几奉之为爱神,女学生怀中尤多君之小影”(《社会之花》1924年1月),可见他的明星效应。他善于通过与印刷资本及消费市场的合谋把握都市脉动与大众欲望,从事具社会意义的文学生产。

总共约130篇小品随笔谈及古今中外天南地北,如对火柴与别针等器物的溯源,讲述梦游心理学、法律知识乃至西洋的纹身、吸烟风俗等,所谓“欧美之人,百事咸尚新奇,不以落人窠臼为贵,故其新兴之一事一物,每足资人谈助,传为佳话”(1919年7月22日),这些属于晚清《瀛寰琐记》以来知识转型的大众传播。另外叙述有关游戏场、电影院与电车在上海的兴起、街名沿革与福州路文化往迹,乃至香水的流行、妇女衣饰发髻的变化等,皆涉及市民大众的物质生活史与都市记忆。而像“一见倾心艳史”、“名人风流史”、“情书话”等不无标题党之嫌,周瘦鹃也确乎精心为之,仍在推进现代爱情文化。这些专栏新潮而有趣,如果我们对于“公共记忆”不限于纪念碑式的历史事件,而转向广阔多元的世俗世界,取一种“日常现代性”视角,那么就不难发见他的时尚写作与城市文本、大众欲望与想象空间之间的互文关系,既不乏耸动一时的文化事件,对于海派文化的建构则具有象征意义。

须注意的是,周瘦鹃的爱情叙事富于文学性,不光在作感情启蒙,更通过文学风格给读者提供一种美育方式。他说:“情书者,男女间写心抒怀而用以通情愫者也。在道学家见之,必斥以非礼,不衷于正。然世界中弥天际地,不外一情字,非情不能成世界,非情不能造人类。……英国莎士比亚有言:‘人时一死,虫食其身,情则不然’。是亦足见情之不可磨灭矣。情书之作,所以表情也,其性情中人而善用其情者,每能作缠绵肫挚之情书,而出以清俊韵逸之辞。故欧美人士,咸目为一种美术的文学,一编甫出,几有家弦户诵之概。”(1919年7月1日)他认为“情书”是一种逆袭“道学家”的现代文体,而把中国传统“情教”与莎士比亚语录糅合在一起,意谓普遍价值根植于本土文化的土壤,正是“新旧各得其平”的做派。如华盛顿、拿破仑、俾斯麦、加里波的、奈尔逊等世界“名人”的军国大事与丰功伟绩向为国人熟知,而周瘦鹃更欣赏“性情中人”,讲他们如何谈恋爱、写情书、约会、接吻,意在助长当时自由恋爱的风尚。

最为他津津乐道的是拿破仑在戎马倥偬征战途中给约瑟芬写了两百多封情书,并统计其中一百六十封最后都有“吾以一千热吻亲尔曼眸”的表达,有五封是“寄尔以一百万吻”。周瘦鹃在这么讲述中含有对激情的礼赞,同样对于雨果与其情人裘丽叶·特露埃之间的绵长情史作如此深情描述:“‘吾一生无足取,所可取者,惟爱君耳。吾目中但见君,心中但思君,呼吸中呼君,梦寐中梦君,意念中则欲息息近君。吾之爱君也,似由天定,有不容不爱者在。’凡此情挚之语,为法国绝世美人薏丽爱·特露伊Juliette Drouet情书中所发。五十年间,其寄嚣俄Victor Hugo之情书,凡万余通,几掬其灵魂,纳之行间,盖二人之相爱深矣。”(1919年9月3日)周瘦鹃笔触遍及雨果、拜伦、伏尔泰、勃朗宁夫妇、巴尔扎克、司各脱、但尼生等欧洲浪漫派作家,不光有关他们的激情传奇,也连同文学作品的介绍,这从文学接受史角度看也蛮有意思。

“英雄美女”是晚清以来文人喜欢的话题,而在周瘦鹃笔下美女的出镜率显然比英雄多。《欧战中之无名英雄》和《欧战余事》中更多无名女英雄,描写俄罗斯或塞尔维亚的“弱女子”英勇杀敌,可歌可泣。在他的爱情传奇里不乏普通男女,爱情不尽完满,常有煞风景反高潮的演出。《缘非缘》里四五个外国小故事,都是讲教堂中举行婚礼,新娘在回答牧师是否愿意时忽然反悔而逃婚,有的得知新郎隐秘劣迹,有的心思突变,有的干脆笑笑不回答。或在《接吻逸话》中讲美国一妇女因为丈夫早出晚归不与她接吻而提出离婚,法院也认为这丈夫“薄待其妻”而同意离婚。这类故事令人忍俊不禁,却含有“男女平权”的寓意。

近来周瘦鹃引起更多关注,李欧梵先生认为在外国文学的了解方面一般现代中国作家难以与他比肩;马悦然先生说他的翻译贡献比林纾大得多。对这些说法或见仁见智,然而单看这一年为《申报》写的,涉猎之广令人咋舌。“艺文谈屑”与“紫罗兰庵随笔”的栏目主要有关诗文与艺术,同样古今中外、天南地北,常常信手拈来随意拼搭,却含有某种比较方法,如对于印度古剧《沙恭逹拉》赞不绝口,引述歌德的评价与苏曼殊的翻译,认为“以拟吾华李青莲,英伦弥尔顿,殆犹过之”(1919年10月4日)。在这里不受国别与民族的局限而肯定文学自身的价值,显示一种世界文学的视野。周瘦鹃也喜欢用文类批评方法,如在中国“悼亡诗”的脉络里称赞爱伦·坡的《爱奈白尔丽》(Annabel Lee)一诗:“刻骨伤心,字字是血,美之人多讽诵焉。”又觉得“悼亡”这一题材不必限于诗歌,因此去年在《先施乐园日报》上刊登了一篇短篇小说《悼亡》,就是一种类型移植的尝试(1919年7月6日)。

周瘦鹃在《世界秘史》中对各国政要的“艳史”的叙述多少含“揭黑”的意味。《拿破仑之趣史》广告,《新闻报》1918年6月22日

《拿破仑之趣史》的文化政治

周瘦鹃编写的《世界秘史》于1月出版,据半年前《新闻报》上“世界大黑幕《世界秘史》预约广告”(1918年6月11日),此书与当时盛行的“黑幕书”与“黑幕小说”有关。“黑幕”浪潮出现在1916年6月袁世凯死后不久,大致体现了言论解禁之后广泛的民主改革要求,只是各种条件限制而未能取得积极的成果。如《中国黑幕大观》《北京之黑幕大观》之类涉及官场权力机制的黑箱运作,《洪宪宫闱秘史》《复辟之黑幕》等鞭挞专制,讽刺袁世凯称帝与张勋复辟,如《徐世昌》则具监察在位当权者的意味。同时也出现不少肤浅的商业射利之作,如《上海妇女孽镜台》含有丑化女性及老鸨培养妓女之道的内容。这一“黑幕”现象极其复杂,还须作多方探究。周瘦鹃的《世界秘史》较为特别,内容皆与外国有关,分宫闱、名人、外交、政治、军事与社会六类。华盛顿、德国皇族或拿破仑及其皇后的情场趣闻、后宫秘辛属于“宫闱秘史”,英人逃避兵役、欧美各国间谍战等属于“军事秘史”,如赌窟、教会、谋杀、拐骗等属于“社会秘史”。总共50篇文章左右,五花八门的标题诉诸大众阅读兴趣,也好像专门暴露西方各国的黑暗面。同时作者声称:“本书所载,皆世界各国实事,有原本可稽,初无一篇出于向壁虚造。”似在强调有根有据,并非粗制滥造。姚民哀的《跋》语说“他山攻错,又得乎补治正道”,意谓《世界秘史》借镜外国糗事,有利于自身社会走上“正道”。

《世界秘史》中的“宫闱秘史”与《自由谈》中“情书话”、“名人风流史”等相映成趣,《自由谈》中大多是诗人或文人,周瘦鹃对他们颂扬不已,而在《世界秘史》中对各国政要的“艳史”的叙述多少含“揭黑”的意味。有趣的是拿破仑成为一个特殊的跨界人物,在“情书话”中他一再担任浪漫深情的要角,而在《世界秘史》中《拿破仑之情场秘史》《拿破仑情人之秘密日记》与《拿破仑帝后之秘史》这三篇使他的形象大打折扣。原来拿破仑风流成性,一生中有多个情人,周瘦鹃曾有几篇翻译小说讲过这些故事,因此还不算新奇。不过《世界秘史》在《例言》中特别提到:“本书第一篇《拿破仑帝后之秘史》,曾编为戏剧,演于上海新舞台,易名《拿破仑之趣史》。夏月润之拿破仑,欧阳予倩之拿皇后,汪优游之奈伯格伯爵,夏月珊之勒佛勃尔公爵,周凤文之公爵夫人,皆卓绝一时。”

正是发生在半年前,《世界秘史》尚未写完,一面报纸上做预约广告,一面《拿破仑帝后之秘史》这一篇已被排成戏剧,先在“笑舞台”演出,颇受欢迎,又在头等剧场“新舞台”演出,欧阳予倩、夏月润等为演艺界大咖,可见盛况非凡。

1918年6月22日《新闻报》上“特请周君瘦鹃新编”的广告非常醒目,又说:“拿皇娶奥国公主后,尚有一段趣史故事,为吾国人所未之知者。吴门周瘦鹃先生近编世界大黑幕《世界秘史》一种,中有‘拿破仑趣史’一节,考据详确,情文兼茂。”讲的是拿破仑的第二任皇后路易丝,与奥国奈伯格伯爵暗结情缘。伯爵潜入皇宫疑似刺杀拿破仑,如广告中剧透“拿破仑是急色儿”“拿破仑窥破隐情”“捉奸”“受骗”等情节,穿插勒佛索尔公爵夫人与拿破仑的怀旧之情等,加之宫中舞会、滑铁卢战场等场面,热闹非凡而富戏剧性,而以拿破仑失败被流放后路易丝与奈伯格结婚而告终。

按理说英雄末路,爱妻背叛,令人悲叹扼腕,但是把这部戏题为“拿破仑之趣史”则具喜剧性质,以情/性“趣”招徕观众,与其在批评路易丝,毋宁把拿破仑当做一个笑柄,颇有民初“男女平权”的意味。《世界秘史》中的原作被搬上舞台,于是“易名《拿破仑之趣史》”,其实不会是个别意见,而是周瘦鹃与演剧人员共谋的产物。我们还可看到另一“笑柄”的证据——在《世界秘史》预约广告中称拿破仑为“双料乌龟”,或说他“三戴绿头巾”,这是根据《拿破仑帝后之秘史》中最后奈伯格死后路易丝与庞培尔伯爵相恋、后来又与一位美貌音乐师私通的叙说。前后三个男人造成“三戴绿头巾”。本来俗语“绿头巾”是对遭妻子不忠的丈夫的戏称,含某种轻蔑,不过给拿破仑“三戴绿头巾”,讥笑他实在无能到极点。正因为是拿破仑才造成惊悚效应的笑点和卖点,那么到底他结下了什么梁子,以致大众对他如此幸灾乐祸?

晚清以来拿破仑的名字在中国家喻户晓,一向是国人崇拜的盖世英雄,从梁启超以来对他的赞颂不绝于耳,到民初还是如此。问题出在袁世凯身上,他掌权之后,不少人把他比作拿破仑,希望他振兴中国。然而曾几何时,一旦他暴露称帝野心,便遭国人唾弃,拿破仑也跟着倒了霉。1916年何海鸣在《求幸福斋随笔》中表示:“世之不及拿翁万一而妄思推翻共和,恢复帝制者可以猛省”(上海书店,1997,页2),即针对袁世凯之流的警诫。这期间大量传播拿破仑风流好色的小说或嘲笑他为“龟雄”的图像——周瘦鹃也是推手之一,也起到重塑“伟人”形象的作用。尤其在有关袁世凯的“黑幕”小说里无不描写其“后宫”的种种丑事,当然也会产生与拿破仑的联想。

由此从“拿破仑三戴绿头巾”中不难读出大众喜感的心理语码,其实伟人头上的光环早已消失。这也是一个文化生产及其社会意义的佳例,周瘦鹃与新剧艺人、媒体人等默契合作,共同分享市民大众的“公共记忆”并打造文化“事件”,从《世界秘史》、剧场到报纸广告的字里行间发出阵阵笑声,犹如巴赫金在拉伯雷小说研究中所说的中世纪民间狂欢的嘉年华,嘲笑专制统治的脆弱与愚蠢。

《影戏话》与海派新景观

“影戏话”也是1919年周瘦鹃为《申报》新辟栏目之一,共16篇(包括次年发表的3篇),从电影观念的中国接受来看是个极其重要的历史文献。

1895年电影发明之后不久即来到上海放映,而中国电影工业直至1920年代初才开始,比日本明显滞后。除了人才、资金与技术等因素外,跟观念上一向轻视电影有关,不是把它看作西洋“奇巧淫器”就是像中国“皮影戏”之类的低俗艺术。而周瘦鹃的《影戏话》首次以电影发明者卢米埃尔的Cinematograph概念来翻译“影戏”,就摆脱传统偏见,在世界电影的脉络里回顾四五年里他所观赏的欧美电影,结合外刊资料,按照滑稽短片、侦探长片、言情片、历史片与美术故事片等类型从意大利的《旁贝城之末日》《茶花女》到美国的白珠娘、卓别林等一一介绍点评,显示出早期世界电影从欧洲发轫到好莱坞垄断的轨迹,也记录了上海观众的观影反应,更重要的是反映了周瘦鹃对电影的认识,尤其在看到美国格里菲斯的《党同伐异》《世界之心》之后,充分领会到电影是一门先进而复杂的综合艺术及其视觉震撼力,于是提出:“盖开通民智,不仅在小说,而影戏实一主要之锁钥也。”(1919年6月20日)以“小说”“开通民智”可追溯到1902年梁启超提倡的“新小说”运动,此后小说出版风起云涌已奠定其文学龙头地位,而周瘦鹃将“影戏”与“小说”并列,似含未能同步之叹,但在当时仍不失为振聋发聩的先见,相较之下像梁启超那样的知识精英不得不瞠乎其后了。

早期电影以滑稽短片与侦探长片为主,在设备简陋的茶园、戏院放映,因此不获好评。1914年周瘦鹃在西商经营的影戏院看了《何等英雄》等影片,经受美感体验而成为影迷。意识到这一新生事物的价值,他热心从事推广。他最早把影片改写成小说,从1914年11月《礼拜六》上的短篇《阿兄》起四五年里至少发表了8篇“影戏小说”。1915年在《中华小说界》上最早介绍美国好莱坞女星玛丽·璧克馥,并将star翻译成“明星”,这些都具有开创意义。

民初以来有识之士不断通过转译外文资料介绍世界电影的发展现状。1916年12月从法国归来的蔡元培在通俗教育研究会发表演讲,就强调了“电光影戏”对于“通俗教育”的必要性。实践方面自1913年郑正秋、张石川与美国亚西亚影戏公司合作拍摄了《难夫难妻》等舞台片之后,有志电影者也在艰苦摸索,而《影戏话》不仅对世界电影作了简洁而系统的介绍,更以一种“文人”情怀令人憧憬地勾画出中国电影的发展愿景。首先周瘦鹃不忘打爱国牌,在说明世界上发展电影已是不可逆转的趋势时,他指出在上海电影成为外商获利之源,从而呼吁国人必须挽回利权迎头赶上。他又表示每当看到外国影片中丑陋的中国人形象,便痛心疾首。如1919年9月美国环球公司来上海拍摄《金莲花瓣》,周瘦鹃发现片中中国人的扮相颇为不堪,因此希望环球公司“勿再自作聪明,暴吾中国人莫须有之丑态于世界,是亦实事求是之道也”。只有发展国产电影才能改变这种状况,对周瘦鹃来说,这也是一个打造中国形象工程的问题。

晚清以来照相、幻灯与电影进入中国,带来了新的观看与思维方式,在接受“真实”的表象世界时,也在学习“科学”的认知方法。尤其是电影,如“活动影戏”“活动写真”的名称表明与照相、幻灯的区别,视觉技术更进入全球景观的图像复制时代。如卢米埃尔的《火车进站》所引起的“震惊”效应成为电影传奇的寓言一样,不断在周瘦鹃身上重演。《影戏话》说到格里菲斯的《世界之心》:“叹为观止,其最足动人者,在状战争之惨烈。予于此得见数种特殊之战器。一为极巨之战炮,一为泄放毒气之钢管,一为状如球板之爆裂弹,杀人如麻,流血似潮。”正是目睹了视觉技术再现“真实”世界的无限可能性,周瘦鹃确信电影的魅力。他也会把“实事求是”的科学态度联系中国实际。尽管他对《金莲花瓣》中丑化国人表示不满,但对于女主角在拍摄中亲自在黄浦江中游泳赞叹说:“欧美之人,事事俱尚实践,故一影片之微,亦不恤间关万里,实事求是。此等精神,实为吾国人所不可及者。苟吾国大小百事,能出以西人摄制影戏之精神,以实事求是为归,则国事可为矣。”(1919年11月13日)

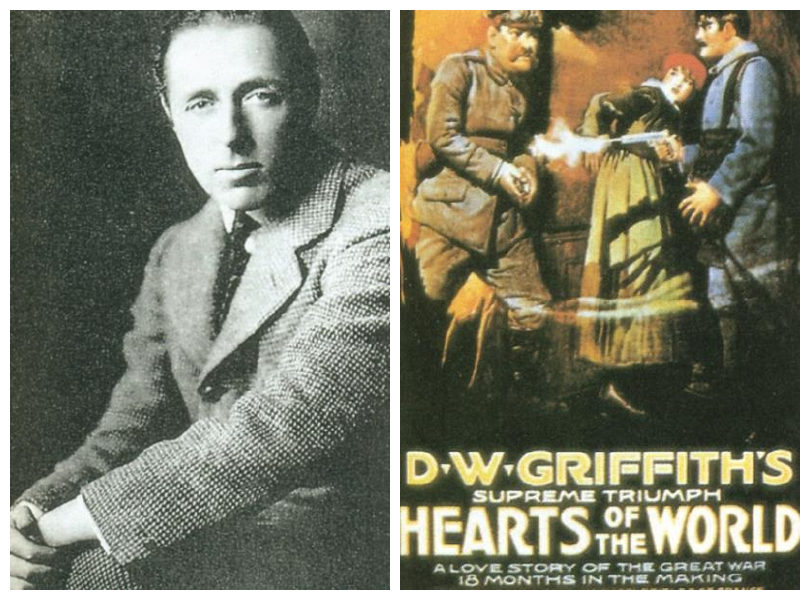

格里菲斯(1875-1948)及其《世界之心》(1918)的海报

早期电影的滑稽片与侦探片中不少无聊噱头和盗抢贼骗的内容,引起道德之士的贬斥,而周瘦鹃较为开放,所谓“吾国上中下之社会,则无不顾而乐之”,肯定大众的娱乐与消费。他自己对侦探片的机关布景及特技效果大加叹赏,对滑稽明星从林达、卓别林到罗克等一一点赞,然而他毕竟以“开通民智”作为电影的使命,认为他们都比不上格里菲斯。他盛赞格氏“为影戏制片健将,他人均不之及,如神狮登高长啸,百兽皆为慑伏。其所制片,妙在有界一宗旨,期以极深之印象,镌入人心。不若侦探长片之以情节炫人,又非如却泊林、罗克之专以博人笑噱也”(1920年1月17日)。周瘦鹃遵循“诗言志”“乐而不淫”的古训,在思想、娱乐与美学之间协商平衡,这样的观点也更能让人接受。

中国电影工业在1920年代初正式成形并大踏步发展,《影戏话》的发表正处于关键的历史节点,它以前所未有的强度力度凝聚了时代共识,确立了电影与国族建构与大众启蒙的议程,并以一种“文人”的美学审视将世界电影观念移植于深厚的文化传统的土壤中,同时激活传统的再生。今天看来电影对于中国现代性建构无疑具有重要意义,周瘦鹃扮演了先驱角色,正是因为意识到电影这一新生事物,他始终热情推广,但有趣的是《影戏话》并未声称电影为“新”,像他这一年的大量书写本身与都市时尚潮流融为一体,这种海派文化的日常生态颇合乎“苟日新,日日新”的古训,也与波特莱尔所说的“现代性”意涵息息相通。这与当时《新青年》诸公以各种“新”的名义展开旨在彻底改造中国的意识形态建构显示出不同取向。另外《影戏话》以文言写就,与当时如火如荼的“白话文运动”背道而驰,而在周瘦鹃那里却不妨碍对现代事物的表达,或许在今天的文青眼中别具一种抒情风格的魅力。

作者:陈建华(上海交通大学人文学院致远讲席教授)