林语堂孤独的格调

能用英文写作的中国人,而且令大叔刻骨难忘的唯有林语堂,他在上世纪三十年代末写就的《京华烟云》便是英文版,再瞧中译本几乎到了八十年代快结束的时期。无比地怀念那时读一本书的孤独,吟咏一首济慈雪莱,环顾四周,空空如也。

窃以为,《京华烟云》这本书尤以女人读之甚佳,男人读了感慨良多,除了唏嘘的当成好女人的传说,邋遢的男人没有追求也罢,娶了木兰莫愁那样的女人亦可,只是不要深仇大恨的遇见素云,劫数未定。

林语堂拆开“孤独”的方式,也是痴人一枚,“稚儿擎瓜柳棚下,细犬逐蝶窄巷中,人间繁华多笑语,惟我空余两鬓风。”原来男人要做痴人,类似袁枚,譬如宝玉,像物质富庶的木兰把物质搁置的位置,能瞥见,不太在意。

可能是句废话,只有摆脱了钱的束缚,你的爱情才是爱情,你的人生才会属于自己。心理学的棘轮效应,就是化妆女人对待口红的心理,一开始只是要一支口红,后来想要的是全部色号的口红了。

李敖评判过林语堂,以为他浪费了中西合璧的才情,只给西方世界一个片面诗情画意的东方。这种评判思路的狭隘,就是我要是你该如何如何,林语堂处在上世纪二三十年代,各种颜色人等泛滥,却没有你方唱罢我登场的井然秩序,他又非政治人物,能独善其身便已难得。

至于中国那时的苦难,还有鲁迅先生。两人因为《语丝》惺惺相惜,但随之个性强烈的使他们的友谊并没有延续多久。在一个苦难不断有人呻吟的氛围里,除了惊悚鲁迅的清醒一针见血,更加佩服先生永不低头的斗志。

林语堂则是少数在那个普通人苦难深重时代里,一直寻找生活情趣,提出“快乐无罪”。左右为难,赤橙黄绿青蓝紫,享乐,若是能享乐的话,未始不是种自我陶醉的方法,总好过主义漩涡里打转的虚伪。

这就像有的人理想大无边,有的人小富即安,各得其所。林语堂其实没有李敖所指责的为大众苦难指点方向的义务,文学这东西,被鲁迅弃医从文,终究治不了世人的心。匕首和投枪,在别人手里,靠别人为自己杀出一条血路,基本不太靠谱。

林语堂深受老庄思想影响,所以《京华烟云》里他安排木兰与父亲一样,相信万物有道,顺从地听从了父母的安排。之后便是随遇而安,嫁给了不爱的人,纯粹是道家的自由,才是她自己的蕙质兰心。

看样做女人一定要有情趣,才能跳出繁庸的生活环境。但是木兰这个人物,又是林语堂写作中对自己和读者的无意奖掖。性情中人视金钱为粪土,首先得有经济基础,木兰生的家财万贯,嫁的万贯家财,她自然有资格千金散尽还复来。

你今天反省自己了吗?子曰,“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”现在人都被物质套牢,老庄临时抱佛,《论语》鲜有人读,书中的千秋大梦,林语堂说“人必有痴,而后有成。”

小说手不释卷,多少释然了,比起木兰,姚莫愁是那最温润柔和的美玉。浮生若梦,沧海桑田,那都是别人家的风景,人生那么有趣的事情,没有自我,没有个人的享乐,奇妙也变得呆板无味。

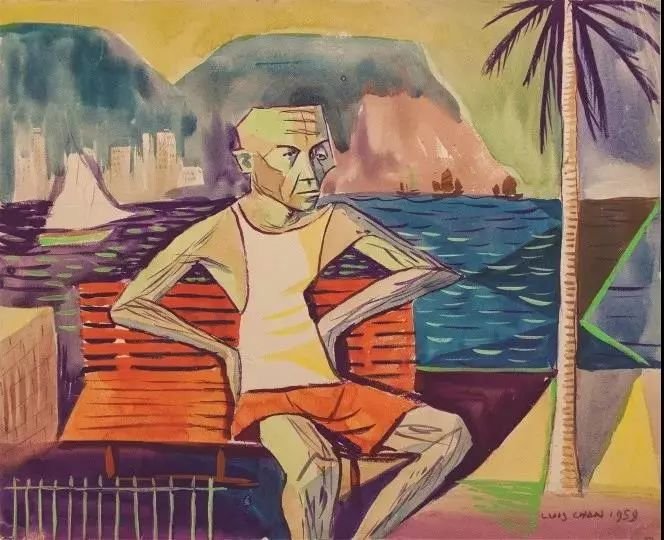

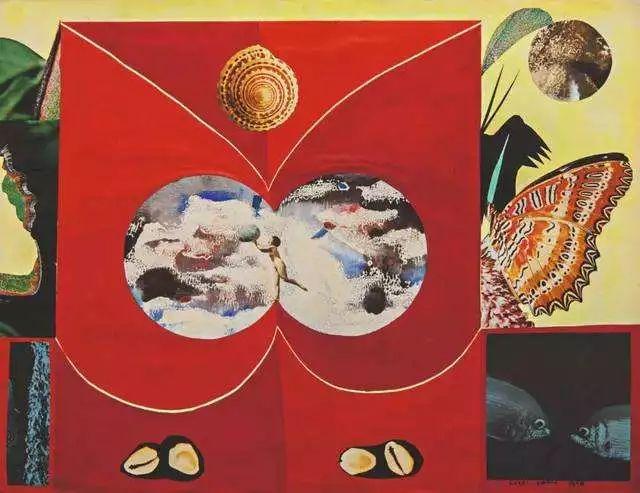

【 绘画: 陈福善】