1月3日,伊朗最高军事人物之一、“圣城旅“指挥官苏莱曼尼遭美军空袭身亡;1月8日,伊朗伊斯兰革命卫队向美国在伊拉克的两个军事基地发射了数十枚导弹并击毁一架美国空军战机,同日特朗普声明会立即对伊朗政权实施额外的惩罚性经济制裁,伊朗国防部长也表示伊朗军队正在准备下一次打击。对抗多年的美伊关系,似乎要在2020年的起始迅速升级。

在这样一个特殊时期,我们节选了知名国际记者、战地记者周轶君的《走出中东》一书。通过阅读她五年前在伊朗首都德黑兰街头采访后写下的纪实作品,从专业的记者眼光、细腻的女性视角再出发,也许能透过米夏、达拉几名当地青年,更加具象地了解这个正处危机的伊斯兰国家,重新审视政治和人性之面向。

1

我们不说,只秀出来

米夏在咖啡馆门前等我。瘦长脸,圆眼镜,一抹忧郁,符合关于文艺青年的普世想象。他正在学习电影导演。

米夏转了好几个地方,才确认这家小电影院兼咖啡厅“有戏”。我们在临街小桌前坐下,先点些吃食。咖啡厅菜谱推介意大利菜,米夏曾经在意大利留学,念着菜谱提醒我别期望过高。没关系,我的心思在看人。环顾四周,景象与街头的庄重肃穆迥然不同:四五张长桌,几个散放的小圆桌,火车车厢式座位上,男男女女紧挨着坐,少数勾肩搭背,情侣互喂意粉。女孩们的头巾,显然比街上又退后几厘米。

我来的路上看到不远处摩托车骑警密集,但置身这间咖啡馆,仿佛外面的世界有个后门,精灵们都躲进来了。

投影屏幕光影离合,借来打量咖啡馆里的人。斜对面桌一个女孩,黑头巾歪到一边,露出发髻上的一朵白花。德黑兰女性爱用绚烂的颜色井喷式表达,黑白配却是少见的优雅。她背对屏幕,跟3个男生坐在一起,笑声响亮,手里一支细细的烟。“我朋友圈里也有这样男孩气的女孩,久了忘记性别,不过,漂亮女孩总是知道自己漂亮。”米夏也在打量那个女孩。

头上戴花的女孩招呼我和米夏坐过去。她叫达拉,24岁,从美国回来休暑假。咖啡馆是坐在她身边的那个光头开的。“她从前讲英国腔调的英语,现在改了美国口音。”光头说起达拉一脸仰慕。“是波特兰口音。”达拉吐了个烟圈。

她从小跟父亲讲英文,正是这个习惯招惹了麻烦。“绿色革命”期间,她几次跟着朋友上街。最后一次是参加一个学生的葬礼。“在我前面,就这么远。”达拉比画说大概有50米,一个男人“嘭”地脑袋开花,“like pink mist”(像是团粉红色的雾)。她和朋友躲进路边餐厅,父亲刚好打来电话,达拉惊魂未定,颤抖着答了一句“I am fine,I will be home in no time”(我没事,马上回家),结果被旁边便衣听见,怀疑她是外国间谍,抓进监狱关了7天,直到他们发现她“谁也不是”。出狱后,达拉跟一个在美国的伊朗人结了婚,不久便定居到了俄勒冈州的波特兰,一座200万人口的城市。

光头向我介绍,咖啡馆里都是熟客。身后那桌,一个男生顶着非洲“爆炸头”,茂盛得旁若无人。另一个留长发扎小辫,过时艺术家范儿。“第三桌都是德黑兰大学学生,学艺术、哲学、社会学、工商管理的……女生面对面坐在中间,男生围拢在两旁。咖啡馆里的人无一例外都参加了2009年抗议。

绿色革命展区在这里,活的,我心想。

达拉被便衣当作“外国间谍”抓进去后,单独羁押。囚室很窄,四周都是高墙,只在靠近天花板的地方,有个小铁窗透进来一点空气。室内总是亮着灯,令她难以入睡。走廊里通宵传来凄厉的哭号,伴随鞭子抽打的声音。“那很可能是放录音,来制造恐怖气氛……我宁可相信是那样的。”

走出囚室,她的眼睛必须被蒙上,双手也要绑在身后。狱卒们咆哮、辱骂着,还有人狠狠踢她的腿肚子,因为达拉穿了一双美国军靴。“那阵子伊朗黑市时兴美军军靴,从伊拉克和阿富汗阵亡的美军身上扒下来的,伊拉克的比较多。”她招惹革命卫队的另外一大嫌疑是,包里有很多香烟,不像好姑娘。其实,那时候达拉还不会抽烟,她和另一个同去抗议的女孩,听说“抽烟可以中和催泪弹烟雾”。

几天后,审讯者改变策略,以“可疑的亲切”姿态盘问:“我们知道你不是伊斯兰革命的敌人,究竟谁派你来的?”在她即将崩溃的时候,审讯者给她点上一支轻万宝路——那是一个星期以来最好的待遇,后来竟戒不掉了。

达拉说起这些事,近乎平静。有时她瞪大眼睛,表现出“怎么可以这样”的愤怒,但大部分时候,更像是讲述一件时隔久远、细节在记忆中固定下来的事情。达拉记忆中绿色革命的终结,是人们“用光了力气”。第二年2月,一场密集警力保护之下,盛大的35周年国庆,荡平了抗议的余勇。

“死亡、监禁、抓捕、殴打,所有这些耗尽了我们的能量。”达拉说。即便是2011年阿拉伯抗议风潮骤起,伊朗也没有重演绿色革命。桌上其他人纷纷点头。人心疲累,现在学生们在一起不大谈论政治。瘦黑寡言的萨满是德黑兰大学的学生,他明天要在这个小电影院,为他的观念摄影展揭幕。宣传单上印着几幅照片:防毒面具、断裂的身体、沼泽中的手臂,逼人的隔离与困惑。我问这些照片的含义,他反问:“有没有注意到街上女孩子戴头巾的方式?”伊朗官方发布的标准方式是盖住头发、脖子和胸部,但姑娘们的日常抗争,就在两三厘米的头发上。警察不管,就往后退,管了就往前拉。“还有,她们会把上衣弄得特别紧。”这下我想起来,曾经在城北商店试一件当地女式衬衣,深蓝色,长袖、及膝,样子很保守,穿上身照镜子却差点笑出声:细细的腰带高高系在胸下。

“In Iran,we don’t say it,but show it.”(“在伊朗,我们不说,只秀出来。”)萨满得意地笑了。

政治抗争平息,他们只为生活中的一点点自由辩护。“爆炸头”不止一次被警察拦下,以致发明了标准回答。警察问:“干什么的?”答:“话剧演员。”“演什么?”“一棵树。”有次一个年轻警察跟他聊天,说不喜欢这份工作,月收入不到100美元,还觉得爆炸头蛮好看。

2

不是有制裁吗?

达拉和米夏是德黑兰艺术学院的校友,但不同级。达拉念的是“大型纪念碑”专业,如果不出国,可能要为伊斯兰政权设计“丰碑”。到了美国以后,她被波特兰的西北太平洋艺术学校录取,研读艺术批评与研究,还兼职为初到美国的伊朗难民做翻译。

美国人介绍达拉时爱说:“这个姑娘为了信仰勇敢斗争,终于抵达美利坚。”可是达拉并不认同自己是什么“英雄”,只是“出现在错误的地点”(被便衣听到电话)。以美国公民身份出入德黑兰并非难事,她说,好多伊朗毛拉(泛指“宗教学者”)、政客、富商的孩子都持有美国护照,国籍不会成为不能入境的理由,只要你“不惹事”。

自2011年离开后,她曾两次回国,这里有她爱的父母、弟弟和朋友们。这次她回来住两个月,我们见了好几次面。其中一次,应我的要求,去Golestan商场转转。那里离达拉父母家很近,有她少年时的回忆,也是伊朗经济发展地标。商场的波斯文名字,中文译作“玫瑰园”,一度是德黑兰乃至伊朗全国最出名的消费场所。

我和米夏到得比达拉早,便四下转了转。商场是一个4层的土黄色建筑,内里装饰、墙砖还有几分巴扎的影子。中庭有一个小喷泉,水柱指向霍梅尼与哈梅内伊的标准挂像。米夏一进门就撞见熟人,那个女孩的彩色头巾下是齐耳短发,还大胆染成了白色。中庭也有不少黑纱遮盖全身的女性和她们的丈夫,在围观索尼手机和电视机的演示。

2012年,新一轮制裁出台,欧洲和美国企业全面停止了与伊朗的生意,玫瑰园里看到的任何西方舶来品都来路可疑。名表店门面很小,我撇下米夏自己走了进去。一名蒙黑纱的妇女面前摊开一排金表,左挑右选。店主热情招呼。我问:“这些表是从瑞士来的吗?”“当然。”他手指关节轻叩玻璃,指点着琳琅满目的货品。

我的好奇战胜了理智:“不是有制裁吗?手表怎么来的呢?”老板笑意冻结,直视着我。我知道该走了。

推门出来,达拉正站在喷泉前等我们。她穿着湖蓝色的长袍,配同色耳环。听说了表店经历,她瞪大眼睛:“你去问店主?他当然不会告诉你都是走私来的。”

玫瑰园商场里,乔治·克鲁尼的广告海报,尺寸跟领袖像差不多。美国影星和伊朗神学领袖,在消费主义屋檐下奇妙共处”。

走私在今天伊朗经济的比重难以计算。后来我渐渐发现,iPhone手机在德黑兰很普遍,街上还有苹果专卖店,仿佛整个从美国加州钻地道大摇大摆地走了进来。店员穿的也是蓝色T恤,胸前悬挂白色卡片。但谁都知道,苹果和伊朗尚未“建交”。倒卖外国产品的走私生意,经手者很可能是掌握特权的革命卫队,也可能跟巴扎商人有关。钱,令政治界限模糊,利益图谱变得复杂。

走私生意满足了封锁之下的伊朗人对外来物质的极度渴望。从某种程度上说,一些人制造了封闭,再从封闭中牟利。他们要证明自己比国际制裁更聪明。

两伊战事消停后,伊朗经济开始复苏并不断增长。在内贾德执政期间,经济增速有所放缓,也是到了2012年西方猛下制裁后,才第一次出现负增长。过去20年,领袖画像没变,伊朗人的物质生活与时俱进。

米夏记得,真正把伊朗人和世界拉近的是卫星电视。几乎每个家庭都花不多的钱(100美元左右),“违法”装了卫星电视。法不责众,当局似乎放弃了追查。有一次,社区警察不知怎么知道了米夏的父亲会酿私酒,暗示要来尝尝。父亲心领神会,把他领到家中。“警察直奔酒坛去了,旁边就是卫星天线,他视而不见。”伊朗人对外部世界的信息并不陌生,但这更激起了他们真实地去触摸世界的欲望。

“你想不到他们会托我从美国带什么。”达拉每次回国,朋友们点名要的是“真的星巴克纸杯、原装可口可乐”。玫瑰园商场有店铺卖仿制的星巴克马克杯,被当作高档工艺品摆在黑丝绒软垫上展出。而伊朗的可口可乐,来自1979年美国人落跑时留下的配方和工厂。“见过世面”的米夏讲了一个更好笑的故事:他在意大利的时候,接待过父亲的同事和他的儿子。这对伊朗父子每天都点名要吃麦当劳。“我劝他们意大利菜好吃,但他们只想吃麦当劳。”一次去乡村,没有麦当劳,不得不吃了一回当地餐。伊朗父子承认非常美味,可是第二天回到城里,他们又要求吃麦当劳。米夏很生气,当真实世界摊开在眼前,伊朗老乡竟执着寻找臆想中的那一个。他们对那个世界的想象相当狭隘,缩小到美国,缩小到美国流行文化,缩小到芝士汉堡。

我们跟着达拉转到玫瑰园二楼,身后传来一阵上海话。我喜出望外,上去用乡音跟3个中国人搭讪,他们竟有些警惕,点头哈哈,边说话边后退。后来听说,这一区附近有一些中国国有企业。欧美公司撤出伊朗后,市场自有人填补空白。目前伊朗石油出口的主要买家是:中国、印度、土耳其、韩国和日本。

国企的中国人喜欢在伊朗买手表,水货价格有时比欧洲原产地还便宜。美国制裁伊朗银行对外交易,地下钱庄应运而生。伊朗巴扎还撞上了中国小商品冲击:市场里花花绿绿的紧身裤袜,林林总总的小家电,摊主会用中文告诉你:“义乌。”制裁下的伊朗人,还在臆想美国,而一回头,中国已近在咫尺。

达拉父母住在商场附近一个富裕社区,名字叫“小西方”,是巴列维国王时代建的,有意仿造了美式住宅风格。1979年,伊斯兰政府将其改名为“小圣地耶路撒冷”,但民间叫法怎么也拗不过来,还是“小西方”。达拉的父亲是材料工程师,早先为一家英国公司工作,发明过一项专利技术。1979年革命后,伊斯兰政权要求他提供这项技术,他起先拒绝了,还因此坐了几年牢。达拉的母亲生于优渥家庭,从小跟着外婆去柏林度周末。改朝换代之际,旧时代精英很快在政治上被边缘化,能保全生活已是幸运。

少年时,玫瑰园是达拉的乐园,“因为容易逃跑”。风纪警察追过来的时候,钻进某个店铺衣架背后,或者飞跑上四通八达的楼梯。当时,社会上所有地方都成功实现了男女隔离,唯独在西式商场里,很难控制异性接触。达拉还记得这一区少男少女开着家里的汽车出来,摇下车窗相互扔写着电话号码的纸条,或是去商场网吧,说好时间一起上聊天室。

现在,商场二楼正对霍梅尼和哈梅内伊画像的地方,贴着“免费无线上网”。(编者按:霍梅尼、哈梅内伊是自1979年以来,伊朗仅有的两位“最高领袖”。)几乎所有人都能娴熟地使用捷克产的翻墙软件,越过政府在互联网上设置的障碍,连最高领袖本人都在“被屏蔽”的海外社交媒体上开了账号。技术的发展似乎站在了反抗者这一边,但当局并不打算放弃。如果没有特殊软件,直接在伊朗互联网上搜索西方歌曲、电影或敏感政治,都会被立即链接到“伊斯兰政府网站”的主页。有时你觉得伊朗人与外面的世界就隔了一层纸,但那层纸是铁打的。

走出玫瑰园,天色渐暗。商场外的气氛变得更加认不出来。侧门空地停着一辆崭新的玛莎拉蒂。两人乐队在拐角演奏西方歌曲——平克·弗洛伊德的《愿你在此》(Wish you were here)。这首歌的年纪比伊斯兰革命还大4岁。几米开外,两个女孩的笑声一浪一浪传来。她们化着浓妆,倚在电线杆上,手伸到长袍底下,脱去平底鞋,换上尖细的高跟,不知要去哪里。她们飘过时,空气中留下了浓得化不开的香水味道。

3

爱与和平,尊重全世界

如果说见面那家咖啡馆是“后门”,达拉带我去的公园简直就是个“黑洞”——不仅因为天光已暗,而是公园一角,达拉的朋友们面貌奇异。头发染成绿的、红的、紫的,佩耳钉鼻环,还有张开嘴露出的舌钉,胳膊上刺青连片。这个角落,是少年时他们被警察追出商场逃逸的目的地,现在也是他们碰头的老地方。离开这里,他们会披好头巾,穿上外套,尽量扮回“正经”样子。

达拉也发现朋友们的扮相越来越夸张。“可能是社会气氛越来越偏激。”她说最近两次回国,感觉人与人之间越来越不友善,“经济变差,你必须踩着其他人,才能给自己找条路”。

两个玩滑板的男生迎向达拉左拥右抱,他们是10多年的朋友了。其中一个叫范尔西的男生告诉我,德黑兰第一个玩滑板的人是自己用木头锯出了一块板,但“现在有了好几家进口滑板店”。没什么好奇怪的,想想那家苹果商店。滑板有了,范尔西他们却找不到合适的地方训练。“德黑兰不是没有滑板设施,但都叫革命卫队的人占了,他们自己玩,不给我们这样的人用。”他在我的笔记本上写下联络方式,还工整地附上他理解的滑板运动精神:“爱与和平,尊重全世界。”

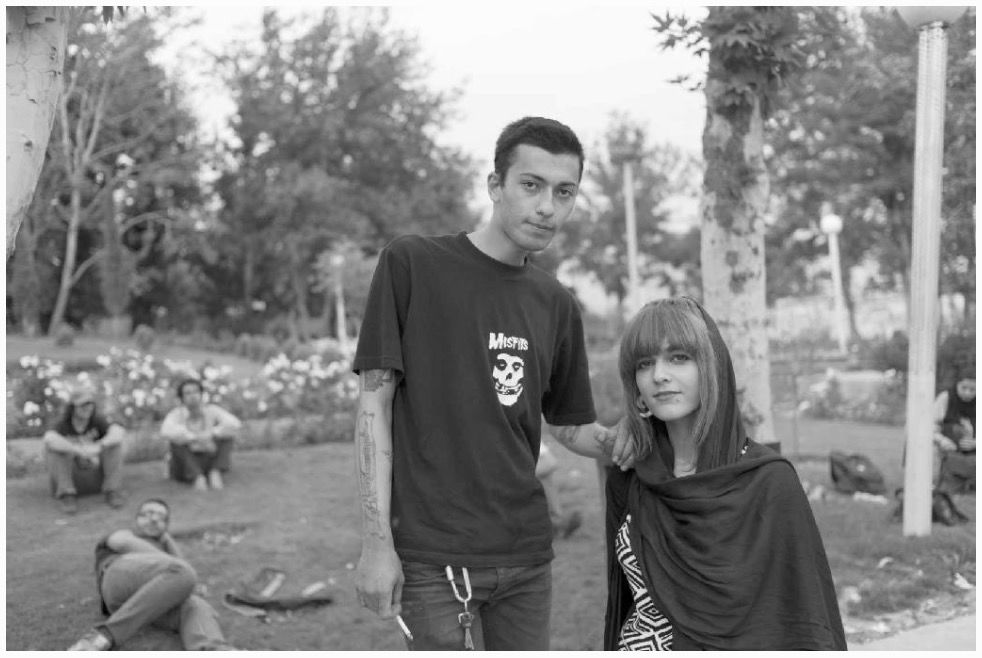

这些年轻人都来自中上收入阶层,甚至是保守派家庭。比达拉小几岁的霍尔芭,父亲是牙医兼宗教学者,兄弟姐妹都是“正经人”。但她的黑袍更像是一件女巫的斗篷,头发全部染成绿色,大半露在外面,嘴角一颗小圆钉。几年前,她想在德黑兰组建一支女子朋克乐队,但是凑不齐人。后来她打算去德国学动漫,学了德语,拿下签证,什么都办妥了,但最后父亲却切断了她的经费。在伊朗,得不到父亲或者兄长的批准,女性不得单独出国。飞出去的梦想被一刀剪断,霍尔芭跌落到水泥地上,变成了一棵浑身带刺的仙人掌。为这身打扮,她无数次被风纪警察拦下。在妈妈劝说下,她曾试着穿戴得规矩些,结果浑身不舒服,“那就不是我了”。霍尔芭和男友站在一起让我拍照。男友手臂上爬满刺青,黑T恤衫上印着白色骷髅。他们望向镜头,眼睛里有种奇怪的确定感。伊斯兰革命发生时,这些人的父母还是中学生,而等到他们降生后,睁开眼睛打量周围时,革命与战争都已结束,自己在主题公园与外面的世界之间。

霍尔芭和男友站在一起让我拍照。男友手臂上爬满刺青,黑T恤衫上印着白色骷髅。他们望向镜头,眼睛里有种奇怪的确定感。

跟达拉和她的朋友们在一起,我尽量忍住不要问“下面做什么”、“确切几点钟见”。他们时间概念很淡,不做计划,有时站着闲聊一两个小时,等我问了,他们如梦方醒:“啊,我们还在等人。”德黑兰没有都市生活的紧张感。

这天最后一个到的,是达拉在玫瑰园扔纸条结识的朋友“外星人”。他本来的名字是什叶派救世主“马赫迪”,但他更乐意自称异类。“外星人”的主要时间都用到了滑旱冰上。跟大家打过招呼之后,他钻进汽车换衣服。我以为要换成轻便运动装,没想到他走出来的时候,仿佛是赶去参加婚礼的新郎——白衬衫、小硬领、黑色领结、西裤笔挺。

蹬上旱冰鞋,耳机里播放着《婚礼进行曲》——没别的,他说仅仅是好玩。他喜欢飞快从女孩们身边掠过,引起阵阵惊呼和欢笑。他随时拐进窄巷子,警察也追不上。“外星人”打算出国,可又不清楚出去干什么,英语也不过关,所以只得暂时靠父母度日。他带我们到一条小街,见证他如何在车流中快速穿行。出发前,趁着夜色,他对附近一个监控摄像头伸出中指。

天完全黑了,街道成了真正的乐园。“外星人”踩着旱冰鞋御风而行,汽车头灯在他身后打出金色的轮廓。这一代人早就学会了在革命主题公园里,玩自己的游戏。

站在朋友们中间,达拉的外表是最正常的。没有染发,没有文身,在德黑兰穿着规矩的长袍。可能因为她身在美国,不需要过分表现自己。我问她,留在伊朗会怎样?她笑了:“如果我是个同性恋,就来伊朗住。因为这是最大的禁忌,也就会有最大的快感!”

“嘿,听着,我们要搞派对!”达拉转头对大伙儿喊。她上一次回来的时候,参加了一场(关起门来搞的)比基尼派对。德黑兰没有海滩,但派对着装之火辣,她在美国从未见过。德黑兰的派对比波特兰酷多了。

米夏临时充当我的翻译。当达拉和她的朋友们用英语跟我交谈时,他就在旁边看着,并不介入。米夏衣着简单干净,仔细看,才发现每天都在用心搭配。在意大利的时候,他住在时尚之都米兰。米夏坦诚相告,回伊朗来,是因为他在国外过得并不好。从德黑兰到米兰,他换过3个专业:采矿工程、工业设计、传媒设计,每个都没能念完。在石油公司做工程师的父亲,威胁要切断经济来源,所以他必须返回伊朗。姐姐原先做一份翻译工作,因为照顾孩子,介绍米夏顶替。虽然未必是兴趣所在,27岁的他总算有了稳定收入。电影是他新的尝试,也是最后的坚持。他迄今为止唯一的作品,是在一个免费视频网站上,发表了一段7分28秒的旅行短片,题目是“Fly there,stay”(《飞去那里,住下来》)。他的老师这样评价:“里面缺少hero(主角)。”

我以为米夏跟达拉都在国外生活过,是相似的人。但是米夏纠正我:达拉离开了伊朗,是个“局外人”,而他接受了必须在这里住下来的现实。

达拉斗争经验不足,米夏更像是在抗议洗礼中长大。在德黑兰艺术大学念书时,他崇拜一个高大壮实的学长——差不多有两米高。米夏说起来的时候,还要向上仰望。学长是政治活跃分子。一天午餐,学长突然来到食堂,说不要吃今天的肉,那是国王时代就存在冰箱里的。肉怎么可能保存30年?学长拿出从食堂偷来的一条牛后腿,一看印章,真是巴列维时代的。不管怎么说,大家发现那天午餐的味道确实古怪。学长号召绝食,敲盘子绕着校园游行。坚持三天,校方道歉承诺改善伙食。那一次,米夏看到了反抗的力量。

后来,米夏领导过一次抗议——一场无预谋的即兴反应。他和一个女生坐在校园里聊天,风纪女警冲过来,气势汹汹地责问女生的头巾为什么用花色。女生悻悻从书包里掏出一条灰的——通常都会准备一条黑色或灰色的头巾,以备这样的时刻。米夏抢过灰头巾,包在自己头上。周围路过的男生哈哈大笑,纷纷向女生们讨了备用头巾戴上。面对几十个戴头巾的男人,中年女警张口结舌,不知如何收拾——她从未遇到这样的状况,更没有权力指挥男性,只得掉头离开。

2009年选举结果一出,米夏站到ValiAsr大街上,以静默抗议。“喊口号不是我的风格。”他说。学校附近人潮汹涌,却不见大个子学长,“至少,我不记得见过他,但那时,我也不需要再跟着谁出来”。

在我们的相处中,米夏对现实的不满显而易见。有一天见面时,他刚刚从上司办公室出来,满脸羞怒。上司好意提醒,在同事面前说话要小心,担心会有人向情报部门打小报告。办公楼走廊灯管散发绿光,米夏指着灯管对我生气:“为什么连灯光都是伊斯兰的?”(伊斯兰教推崇绿色。)

我问他2009年的抗议会不会再来一次。他说“不知道”,至少新任总统鲁哈尼带来了善意和希望。不过,米夏没有忘记在哈塔米时代,人们的希望是怎样落空的。他最怕反抗与镇压的轮回,希望与失望的重复。

4

谁都不该有核武器

离开伊朗前,我还参加了一次派对——不在“海滩”,而在臭水沟边。没有谁组织,达拉的朋友都知道我们在Blenz咖啡馆门口见,但是这些人到齐大概用了3个小时,只好取消晚餐,但也没有人不高兴。两个“海归”女孩,从瑞典回德黑兰休假。穿梭两个世界之间,她们体验其中的乐趣。

“明天去德黑兰北部山上露营吧,那里没有警察。”

“可是会有狼或者熊。”她们笑作一团。

我在德黑兰没喝到过这么像样的拿铁。可是达拉说,这家咖啡店“所有一切都是非法的”。Blenz是加拿大一个连锁品牌,有点像星巴克,但是在海外没有分店。一个在加拿大的伊朗人,拿到当地分店特许经营权,偷偷搬了一套到德黑兰。所以,这里从店内装饰到纸杯,全是走私的。而伊朗人从来没有“coffee to go”的概念,那是给忙碌都市人设计的。Blenz的咖啡要拿到店外面喝,反而成了时髦,卖得比普通咖啡更贵。Blenz还推销另一种时髦饮品:中国产“人参蜂王浆”,英文介绍写的是“皇家人参”(Royal Ginseng)。我上一次看到这种红纸包装、插吸管喝的小瓶子,大概是10多年前的事了。

咖啡店门口有条水渠,窄窄流过,尽头是个垃圾桶,臭气徐来。没有人在意,两边坐了30多个人,好几个派对在这里举行。一个保安负责张望。

达拉指给我看,街对面比玫瑰园高出许多的一座新建商场。Tandis(意思是“美丽的雕塑”)全身玻璃幕墙,霓虹灯招牌,在夜空里凄迷闪耀。“玫瑰园过时了,Tandis的东西更贵,去的人更时尚。”

想到很快要回美国,她竟有些伤感。“你知道吗,在美国的时候,有时我会想戴头巾,毕竟我是这样长大的。”美国人很友好,但这个伊朗女孩敏感察觉,无微不至的关怀中,包藏着居高临下的优越感。“美国人听说你是中东来的,以为你还骑着骆驼,他们会问‘那里有干净的水吗?’……”我问她,伊朗会不会有一天改变,变得她愿意回来生活?她坚定摇摇头:“这个政权的本质是自私的、教条的,这不会改变。”

道别时,大家拥抱。达拉转身离开,我忽然想起来:“嘿!我还从来没问过你们对核问题的看法!”臭水沟派对的人面面相觑。

“这个我们很少谈,就像我们从来不会讨论要去清真寺一样。”瑞典回来的女孩说。达拉想了想说:“我只能祷告他们别造核武器。谁说有了核武就安全了?2003年美国打伊拉克的时候,伊朗三面都是美军,我们也没觉得危险,现在,以色列成天嚷嚷着要炸我们……”

“伊朗还是不应该有核武器?”

“谁都不该有,美国和伊朗,难道不是吗?”

本文节选自