当我们阅读浩如烟海的史学论著时,总会产生我们在光顾真实历史的错觉。然而我们收获的不过是经过二次整理的“历史故事”。我们想以史为鉴,进而摸清真实的世界,然而往往却困顿于知识的迷宫中,难以自拔。要知道,无论是中文里的历史,或英文里的history,都是一词两义:过去真正发生的历史,以及人们记得的、叙述的、书写的“历史”。而另一方面,当我们研究历史时,也是跨越时空的鸿沟,在交流中与历史融为一体,成为历史话语的一部分。正如法国诠释学者保罗·利科所言:“历史性只是指一个基本但切要的事实,我们创作历史,我们沉浸其间,我们也是如此的历史生成物”。

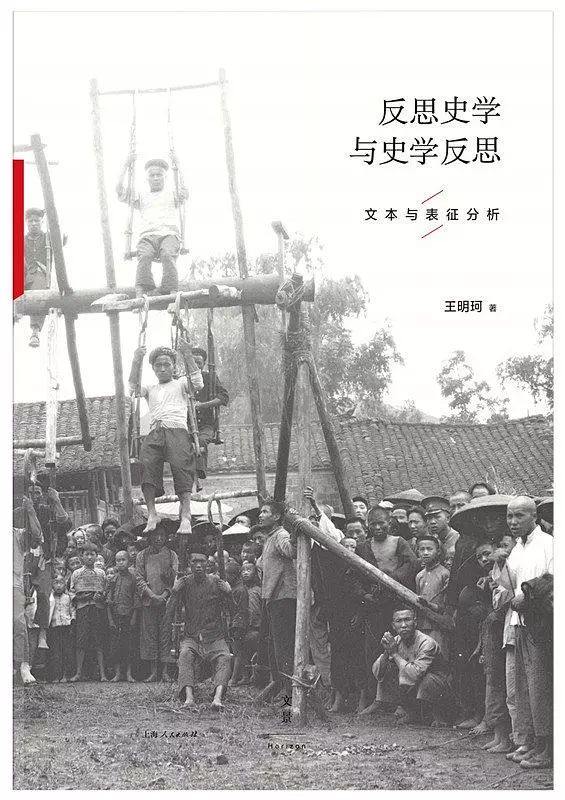

今天我们分享的文章是著名学者王明珂在《反思史学与史学反思:文本与表征分析》的前言。这篇前言很全面地概括了他本人的史学观。他认为,历史反思是十分必要的。只有这样,我们的认知体系才不至于飘渺朦胧、不可捉摸;因为只有重新审视历史,我们才有接近现实本相的可能。

壹

被知识体系裹束的人类

我们以知识体系建立起一个虚拟世界,人们生活其中也就是被包在一个大蚕茧里,对于创造及操弄这虚拟世界的真实世界毫无所知。

脚底生了老茧,我们踩在烫的、尖锐的砾石上,却没有抽回脚的反射动作。不断生产缺少反思性的知识,常使得许多不当的社会现实,或负面的社会价值,继续存在并且被强化。因此反思性研究,便是透过一些新方法、角度、概念,来突破认知的“茧”,来深入发掘隐藏在表象之下的本相。

为什么一个经常受歧视的人,久而久之,对他人的侮辱性话语行为变得毫无反应?为什么我们相信一个“历史”,即使那“历史”让我们成为原住民、少数民族、新移民、劳工阶级、女性,并成为征服者、主体民族、老居民、男性与资产阶级之外的社会边缘人?为什么一个赤脚走路已习惯的人,踩在尖锐的砾石上不觉得痛?

在松潘埃溪沟羌族村寨做田野调查的王明珂(右)与羌族朋友毛明军的父母

人的神经系统具有反射作用,能透过身体末端的感触神经将外界刺激讯息传达到脑部,然后让我们很快地做出反应,避免身体涉入危险。这就是为何我们赤脚踩到太烫或太尖锐的东西,我们的脚会很快地抽回。然而我们的身体也有保护自己、习于外在环境的作用,所以经常赤脚走在锐石上,脚底会生出一层老茧来隔绝外来的刺激与痛楚。 经常受歧视辱骂的人,心上也会生出一层老茧,以避免太多外来的侮辱刺激让心淌血。

更经常的是,我们以知识体系建立起一个虚拟世界,人们生活其中也就是被包在一个大蚕茧里。在这样的世界里,人们有欢笑、挫折、悲伤、愤怒,但一切都理所当然。人们对于创造及操弄这虚拟世界的真实世界毫无所知,自然对造成自己愤怒与悲伤的根源力量毫无反应;或者更糟的是,我们的反应只是让这虚拟世界更“真实”而已。

贰

历史与“历史”

说得明白点,“历史”便是建立此虚拟世界的重要知识之一。譬如,若一部美国“历史”开始于英国移民乘坐“五月花号”来到美洲,以及随后百余年更多欧洲移民来到被称为新英格兰的美国东岸地区,在此形成美国最早的十三州。若我们将此当作历史上的一个重要起点,那么原来居于本地的“印地安人”便成了被征服者,较晚来自非洲、亚洲的人群成了新移民。经过两三百年后,若人们还相信并强调这样的“历史”,自然人们也相信一个十来岁的欧裔美国青少年比一位八十岁的美国老华人更有资格自称是“真正的美国人”。以上“历史”,哪一点不是历史事实?我们相信这些历史事实,因此不得不接受自己边缘的或优势的社会身份?

然而,并非如此。那些事件为历史事实是一回事,但它们被组构成一个“历史”又是另一回事。譬如,美国“历史”也可以写成:原来北美洲有许多土著在此各占地盘、相互争战,他们有些是印地安人的后裔,有些是欧洲移民之后,自从我们的英雄祖先从非洲(或亚洲)来到这儿之后,开始有了很大的变化……这“历史”也没有虚构的成分。然而相信这“历史”,美国的族群关系将与今日不同。所以,并不只是历史事实造成“现在”,而应是历史事实造成部分人掌握社会权力及历史记忆,历史记忆让人们生活在“现在”之社会现实中。

这就是以上说的,我们生活在历史记忆(以及其他知识记忆)造成的虚拟世界中而浑然不知。因为我们活在“历史”(指人们对过去的记忆与叙事)规划的社会现实中,而社会现实又是如此真实,因此人们不怀疑“历史”——我们以为“历史”便等于历史事实。这也解释了一个谜团——无论是中文里的历史,或英文里的history,都是一词两义:过去真正发生的历史,以及人们记得的、叙述的、书写的“历史”。法国诠释学者保罗·利科曾注意此一现象,并以人类普遍的“历史性”来解释它。他称,“历史性只是指一个基本但切要的事实,我们创作历史,我们沉浸其间,我们也是如此的历史生成物”。

叁

反思性

今日许多社会科学界所称的“反思性”,各个学科、个别学者对它常有不同的理解与定义。在这方面,我倾向于接受法国社会学家皮耶·布迪厄的见解:我们得自于社会的许多偏见,常让我们对外界事物缺乏反思性认识。个人的社会认同、社会现实与学术法则等等,均让我们在认识外在现象、事物上非常迟钝。这就是前面所说的,脚底生了老茧,我们踩在烫的、尖锐的砾石上,却没有抽回脚的反射动作。不断生产缺少反思性的知识,常使得许多不当的社会现实,或负面的社会价值,继续存在并且被强化。因此反思性研究,便是透过一些新方法、角度、概念,来突破认知的“茧”,来深入发掘隐藏在表象之下的本相。

在其著作《反思社会学引论》中,布迪厄指出三种缺乏反思性的学术认知偏见。虽然他批评的主要是社会学中的一些做法,但也因此衍出其对社会科学知识生产之批判。这三种认知偏见,第一是社会性偏见;研究者处于某种社会文化圈中,因他的出身背景,如社会阶级、性别、族群等认同所产生的认知偏见。这是最普遍的,也是许多学者都曾指出的一种学术认知偏见。第二种是学术场域偏见;这是指一个研究者居于学术圈及学界某位置,因此产生的认知偏见。如一个学术机构的首长,一个写论文的博士生,各因其在学术场域中的位置,而与他人有利益与权力角逐关系,此皆影响他们的学术认知。第三种,也是他最重视的学术偏见,学究偏见。这是指,学者将现实世界建构成一个有待被解释的学术图像,以一大套预设的理论、方法、原则、词汇来探索描述它,而忘了现实世界中有许多待解决的具体问题。

存在于学科自身内的偏见,深深影响我们对现实世界的观察、描述与理解,或更深化许多原已存在的社会问题。举例来说,如人类学的田野方法、理论、词汇所建构的知识,经常因强调“他们”的特殊性,而加深被研究对象(原住民、少数民族)的社会边缘地位。又如人类学知识强调文化、宗教在人类社会中的特殊价值,使得人们关心政治造成的社会剥削与迫害,却因尊重宗教、文化,而对由此造成的剥削与迫害视为理所当然,或明知其非但也认为不宜干涉。

以上布迪厄指出的是学者们(特别是社会学者)在进行研究时,因对自身社会背景缺乏反思而产生的认知偏见。事实上,上述几种认知偏见都更普遍地存在于每一个人心中。我们每个人的社会出身背景,我们在此社会中的位置,以及由学术知识透过社会教育转化而成的“常识”,都是一层层的帷幕,或脚底的皮茧,屏障着我们对世间一切人、事、物的感触与认知。

我们活在一个充满表象的社会中,我们说一些话、做一些事, 然而我们很少去深究、认识社会本相,更没有意识到我们所说、所做的经常更深化社会本相。 这与前面所说的,“历史”造成现实社会情境,而在现实社会情境中人们也相信并继续述说或书写这样的“历史”,是同样的意思。我们所说与所写的“历史”也是一种表征、表象而现实社会情境便是社会本相。所以我们可以把布迪厄那句名言,换个方式来表达——“情境产生于文本,而文本也产生于情境之中”。这文本,特别指的是人们的历史记忆文本。

既然历史记忆“文本”与社会“情境”的对应关系,和社会学者所称的社会“表征”与社会“本相”的对应关系相类似,这也表示我们可以用同样一套方法——因研究对象差异而略加些修饰——来研究古代社会(历史学者的研究对象)与当代社会(社会学者与社会人类学者的研究对象)。

肆

在文献中作田野

在文献中作田野,是我过去在台湾一所大学人类学研究所教授“文本分析”课程的副标题。当时有些教授反对,他们认为人类学家的田野就是在某偏远地区人群中所进行的参与观察,不能在文献中作田野。人类学家到实实在在的人群社会中进行田野,的确是他们值得骄傲的学术资产,这也让许多历史学家十分羡慕。我常听历史学界的朋友说,我们无法进入唐代、宋代人群社会中,像人类学家那样亲身观察当时的社会,听每个人鲜活的话语,观其行为,分析其情感与意图,发掘隐藏的社会结构。于是,无法进行田野考察成了历史学家难以深入探究过去社会的普遍借口。

我想说明如何透过文本、文类、历史心性、社会表征(表象)、社会现实(本相)等概念而“在文献中作田野”,也由此揭露隐藏在文献中的另一些历史景象。我们可能经由对历史文本的分析,深入探索——古代社会情境,了解其各层次的“结构”,以及观察古人在书写、行动间流露的个人社会处境、情感与意图。简单地说,已成为过去的——社会及其内部结构、个人,都化为种种“密码”藏在历史文本与事件之中,我们只要知道如何解码,便能深入观察并了解一古代社会的本相。

了解遥远过去的人群社会(历史学),与了解遥远空间外的人群社会(人类学),对反思性研究来说都只是整体研究的一半。另一半的研究则是,基于对遥远时间、空间外的“他者”或“异文化”的理解,来重新认识“我们”与我们所存在的现实情境。 如此,我们的现实存在,以及造成我们认知偏见的帷幕,将突然透明地呈现在眼前——像是蝴蝶咬破了茧出来,终于看见以前被自己当作是全部世界的茧,以及自己存在的真正世界。 前一半的工作是“化奇特为熟悉”,后一半的工作也就是,“化熟悉为奇特”。

最后我要说明,反思性历史知识并非是要完全推翻、取代我们原来相信的典范历史;在相当程度上,它仍建立在典范历史知识的时空架构上。它只是质疑典范历史的取材、解释与构成,批判典范历史简化了“过去如何造成现在”,因此让人们难以察见社会现实本相。然而反思性历史研究也不同于后现代主义下的“历史解构”。虽然它们都将“历史”当作人们在现实情境中的建构物,但解构论者大多否定我们有探触真实历史的能力,或将造成“现在”的历史限缩在“近代”,而反思性历史研究之目的仍在探索真实的过去,并希望因此让人们对“现在”有更深入透彻的了解。

我希望,反思史学或一般性的反思研究所提供的对历史与社会现实的新知,可以让人们对于自身在社会中的处境,以及当前社会情境、本相在历史长流中的位置,均有深入且透彻的了解——也就是剥去脚底的皮茧,让人们能深切体认、体验社会现实本相。我相信,这样的反思性历史知识,能创造具反思性认知、认同并有行动能力(如抽回脚的动作)来改变社会的当代人。

《反思史学与史学反思:文本与表征分析》