走进美国书店的人文区域,常能看到历史著作占据半壁江山。无论是关于华盛顿、杰弗逊等经久不衰的“建国神话”,还是关于一战、二战的策略复盘,抑或是近年来流行的关于鱼、棉花、可乐的全球追踪,象牙塔内外的不少历史研究者尝试着用引人入胜的叙事方式吸引读者的眼球,他们的著作时常跃上非虚构畅销书的榜单,但也引起了关于学术严谨与通俗写作的争议。

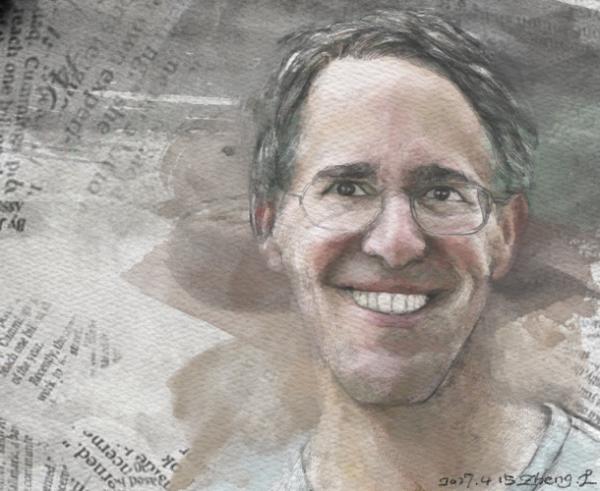

在历史浪潮的冲刷下,着眼于往昔的作者是如何打捞小人物的声音、重述大人物的故事,以通俗易懂的方式介绍最新的研究成果?如何让更多人对古老而遥远的生命产生共鸣,找到历史与当下之间的联系?9月16日,加利福尼亚大学欧文分校的历史学教授华志坚(Jeffrey Wasserstrom)在“镜相研究室”的专访中介绍了他为大众读者写作的一些经验和观察。

华志坚师从著名汉学家魏斐德(Frederic Wakeman),博士毕业于加州大学伯克利分校,从事中国史研究三十余年。在学术研究之外,他也多为大众读者写作,并担任《洛杉矶书评》亚洲版块编辑。

以下为华志坚专访。

以写作为志业走进历史

在撰写学术著作和论文之外,您也写了不少面向大众读者、可读性更强的著作。为什么您决定讲述更为通俗的历史故事?

华志坚:在成为历史学家之前,我就想成为作家了。在青少年时,我就试过写剧本,也写过歌,所以我对创意写作总是很感兴趣。

我在儿时最早读的关于过去的书就是历史小说。英国作家玛丽·瑞瑙特(Mary Renault)写了一系列设定在古希腊和古罗马的小说,很有意思。还有一名汉学家写了关于狄仁杰断案的故事(荷兰汉学家高罗佩著《大唐狄公案》),虽是悬疑故事,但让我学到了一点中国历史。另一本给我留下深刻印象的书是约瑟芬·铁伊(Josephine Tey)的《时间的女儿》(The Daughter of Time),讲的是一名警探受伤住院时破解关于英国国王理查三世悬案的故事。

在我专攻历史学后,我必须学习像学者那样写作,接受博士训练。但我崇拜的一些历史学家也以创新形式为大众写作。所以在我找到工作、证明了自己作为学者的能力之后,就开始想办法更有创意地讲故事。

一些历史学家可能对大众写作心存怀疑,认为会缺乏学术严谨、加强刻板印象等。您认为历史学家可以如何在保持学术价值的同时吸引读者?

华志坚:即便是那些把相对通俗的历史写得最好的学者,在职业生涯中也遭受过批评。但如果作品成功,他们甚至能赢得那些声称讨厌通俗历史写作的学者的崇拜。

我在上世纪80年代接受研究生训练时,我们很佩服撰写了《英国工人阶级的形成》(The Making of the English Working Class)的E·P·汤普森(E. P. Thompson),普通读者也会买那本书看。汤普森自己业余也写诗,有作家的一面,但他的论点和历史叙事也很棒。

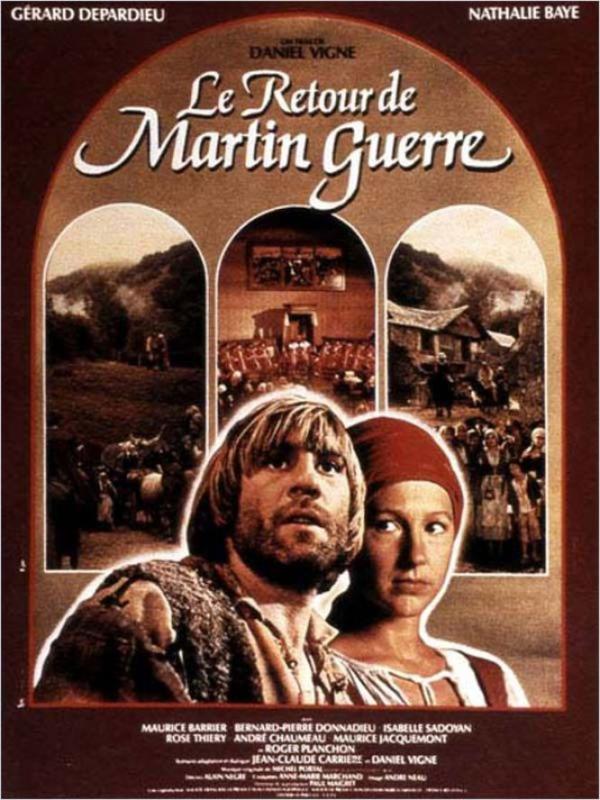

又比如研究法国史的娜塔莉·戴维斯(Natalie Davis)写了《马丁·盖尔归来》(The Return of Martin Guerre),融合了学术严谨和通俗书写,还被拍成了电影。

还有一位相对不那么知名但同样成功的美国史学家玛莎·霍兹(Martha Hodes),她写了《船长的妻子》(The Sea Captain’s Wife),严肃探讨了19世纪美国的种族问题,但却是通过讲故事的形式,讲的是一个白人女子嫁给了黑人,辗转于美国不同地区,因为存在不同的种族分类而被人们以不同眼光看待。

所以我认为,在写通俗读物时,应该像严肃的历史学家那样做好研究,但在叙事时更多关注读者的体验。我并不觉得学术和通俗不可兼得。

在讲好历史故事方面,还有哪些书对您产生了影响?

华志坚:史景迁(Jonathan Spence)当然给了我许多启发。他的作品被视为是一种实验性写作。他在读本科时曾担任《格兰塔》(Granta)杂志的编辑,那是在创意非虚构文学中最具影响力的杂志之一。所以他总是首先把自己视为一名作家,并不认为自己必须在专门史学家的辩论中做出什么贡献。

他的著作总是充满想象力,比如《王氏之死》(The Death of Woman Wang)就试图重现一个被卷入诉讼、最后去世的女性的经历。史景迁做的最冒险的一件事是想象王氏在死前的梦境。这是无法证明的,但他会在脚注中解释自己为什么会这样猜想。

也有些学者并没有做什么实验写作,但文笔很好,善于维持读者的注意力。我的导师魏斐德(Frederic Wakeman)可以说比史景迁传统得多,但当你读他的著作时,就会被牵引过去,因为他的句子都写得很好,文章结构也使读者得以参与其中。所以无论他写的是上海的警察还是清朝的衰落,文字中都有这样的力量。

我还想说的是,无论在史学领域还是其他领域,都会有一些自学成才或没有受过专业训练的作者,写出了符合学者标准的著作。比如亚当·霍赫希尔德(Adam Hochschild)写了《利奥波德国王的鬼魂》(King Leopold’s Ghost),是关于刚果的帝国主义。霍赫希尔德是记者出身,但做了非常严肃的研究。

基于娜塔莉·戴维斯《马丁·盖尔归来》改编的同名电影。图片来自网络

全球史趋势打开讲故事新可能

很多历史事件都已经被人反复研究过了,如果要写已经为人熟知的历史,您有何建议?

华志坚:新的学术趋势可以启发学者从新角度做研究,也可以为作者打开讲故事的新可能。比如近年来我最重视的主题之一是,那些通常作为国家史的故事和事件也有超越国界的维度。这就可能把一些看似非常熟悉的问题重新变得陌生。

比如我正在研究全球视角下的义和团运动,思考的一个问题是,世界各地的人们是如何通过报纸追踪事态发展的。在不同地区的报纸中,我开始注意到,人们把义和团与他们已经熟悉的其他事件进行了类比,但他们选取的事例各不相同。比如《申报》会说义和团很像过去的白莲教,而英国报纸则回忆了1857年在印度的外国人被包围的事件。从全球角度进行研究时,我读报纸就不是为了弄清到底发生了什么,而是为了关注人们是如何讲故事的。

在比我年轻的作者中,也有人在以全球视角做同样的事情。史景迁的一名学生裴士峰(Stephen Platt)撰写了《天国之秋》(Autumn in the Heavenly Kingdom),他注意到太平天国运动和美国南北战争发生在同一时期,并不只是觉得“哦,它们居然发生在同时,挺有趣的”,而是思考“这两者间有什么联系,当时的人们是否认为它们有关”。

另一名学者詹姆斯·卡特(James Carter)也是史景迁的学生,正在写一本关于近代上海的著作。这个主题已经被许许多多人写过了,怎样找到一个独特的角度呢?他选取了上海跑马场被日军关闭前的最后一天,讲述在场的不同人的故事。

您自己在写作时,是否用了什么特殊的方法使作品更加引人入胜?在无法直接与历史人物交谈的情况下,怎样把他们写得栩栩如生?

华志坚:对我来说,最有用的训练方法是采用旅行写作的一些元素。比如当我描述中国从古到今的变与不变时,会提起自己在旅行中的见闻作为切入点。旅行写作通常要使用第一人称,而这是学术写作中不常有的。

我特别喜欢那些在文字上令人兴奋同时又能佐证某种论点的史料。当我写通俗读物的时候,如果能找到一首符合我意图的、文笔优美的诗歌,我就会把它融入书中,这样我就不用为雕琢每一句话而苦思冥想了。

在通俗写作中,我们通常会选择留下文字记录的人物作为主角,但也可以更创新一些。比如在写义和团和八国联军时,虽然事情发生在1900年,我并不在场,但我会加入一些自己去参观相关纪念碑的小故事。所以尽管这是一本历史书,但我也可以成为书中的一个微小的人物。

王府井天主教堂。义和团运动期间,东堂也未能幸免,今天的东堂是1904年重建的。视觉中国 图

研究之余保持读小说和非虚构的习惯

美国学界是如何看待为大众写作的历史学家的?这种行为受到鼓励吗?

华志坚:我觉得这会受到特定风潮的影响,在过去10年左右发生了改变。有一段时间,历史学家觉得别人认为他们不像社会科学家那样严肃、科学,但如果采用社会科学的模式就不容易讲故事。

通常,历史学家需要靠第一本书拿到教职,而如果把第一本书写得很通俗,就会有风险。有少数人的处女作非常通俗易懂,并且在职业生涯中也相当成功。

例如,耶鲁大学的乔治·昌西(George Chauncy)写了一本不同寻常的处女作:《同性恋的纽约》(Gay New York),他的论点是在纽约有一个同性恋者的“平行城市”,为此做了认真研究,但这本书在叙事上可读性很强。

还有一名非常成功的历史学家既取得了写作上的成功,让普通读者喜爱,又受到了职业历史学家的敬佩,那就是为《纽约客》撰稿的吉尔·勒波尔(Jill Lepore)。

但这种情况并不常见。原因之一可能是,有些学者认为很难写好一本文笔优美的书,如果失败了,又没能给专门领域做出学术贡献,那这本书的意义何在?所以我觉得,尝试给大众读者写作是一件高风险但也高回报的事情。

您是否会训练自己的学生如何讲好历史故事?

华志坚:这是一个矛盾,我想魏斐德在训练我时也面临过这个矛盾。他当时写的书可读性非常强,但他仍然认为我应该先写博士论文来证明自己。在我训练学生时,我知道招聘委员会想看到可以证明候选人实力的证据,如果我们花太多时间在写作质量上,就可能会变成障碍。不过我确实试着鼓励学生在每一阶段都思考写作和结构的问题。

非常幸运的是,我们加州大学欧文分校有文学性新闻的项目,历史学系和它合作,有时会进行对话。我偶尔也会教一门关于历史写作的研讨班,分别面向本科生和研究生。在平常的研讨班里,大家讨论都是关注书中论点如何、是否令人信服。但我在教写作研讨班时,我们讨论的是这本书作为文本好在哪里。我会让学生挑选他们觉得尤其动人的某句话或某段话,一起进行剖析。

此外我认为非常重要的是,即使是在必须读许多学术著作的时候,还是要保持读小说和非虚构的习惯。

想看到一部国际性的孙中山新传

近年来,全球视角是您著作中的一大重点,但全球化通常范围宏大,令人难以捉摸,具体的、当地的故事似乎更容易吸引普通读者的注意力。您认为如何可以在地方和全球视角中找到平衡?您面临的最大挑战是什么?

华志坚:有一个非常美的例子:卜正民(Timothy Brook)在《维米尔的帽子》(Vermeer’s Hat)中,采用了荷兰画家的一系列作品,追溯了画中物件是如何来自世界各地。另一个既具体又全球的例子是琳达·科里(Linda Colley)的《伊丽莎白·玛什的苦难》(The Ordeal of Elizabeth Marsh),它讲的是一个在世界不同地区居住过的女性的故事,试图表达某种全球性的内涵。这些都是可以采用的策略。

对我来说,最大的挑战是语言:我的语言能力比较有限,可以用中文和英文,也可以比较困难地用少量法语和日语,但在研究义和团时,我很想得到关于1900年的不同视角。我发现英国殖民政府会翻译印地语的新闻,所以就去了伦敦,拿到了孟加拉的视角。

另一项挑战则是合作。历史学家通常不太会互相合作,但在研究全球史时,要跨越语言障碍,方法之一就是让一群学者一起写作、结集出书。幸运的是,一名研究日本史的美国学者在听过我的讲座后,慷慨同意帮我做一些研究,与我分享材料,我也很乐意帮他看看中文史料作为回报,所以我们要寻找新的合作方式。

在中国近现代史中,有没有一些主题是您认为可以从全球视角重新讲述的?

华志坚:我认为还有太多可以做的事情。在我看来,是时候写一部全新的孙中山传了,要严肃看待他在世界不同地区的经历,以及世界各地人们对他的看法。很多人都研究过他,但如果把他的全球性置于故事的中心位置,那就会与众不同。

也可以为陈友仁写一部很棒的传记:他出生在加勒比地区的特立尼达,去剑桥大学读了法学,受辛亥革命鼓舞,成为了孙中山对国际社会的发言人。但他小时候读不懂中文,必须从头学起。所以他是一名非常有跨国性的人物。有人给他立过传,但还有很多穿梭于中外之间的元素可以探索。

还可以把邓小平留法的经历置于更中心的位置,而不只是提到他曾在法国留学——我不知道这是否可行,但可以看看他在法国读了些什么书、见了些什么人。所以即便是那些经典题材,都可以从全球角度做一做。

您最近有没有读一些非虚构作品,是否可以再推荐几本特别喜欢的?

华志坚:我在读一本很棒的书,东欧史学家凯特·布朗(Kate Brown)的《反乌托邦来函》(Dispatches from Dystopia),因为我要教这本书。这本书非常有创意,也有游记的一面:她写了美国和俄罗斯开采铀矿、受辐射影响的两个地区,也写了她去切尔诺贝利核灾难所在地的经历,将历史融入其中。现在她正在为《美国历史评论》编辑一个关于实验性历史写作的特别栏目。

还有一本书不是我最近读的,但是我读过的最美的书之一:阿米塔夫·高希(Amitav Ghosh)的《在古老的土地上》(In an Antique Land)。他是一名小说家,但也写非虚构,在这本书中讲述了他所做的历史研究,以及他为研究在埃及居住时的经历,写得引人入胜。(澎湃新闻 采写:薛雍乐)