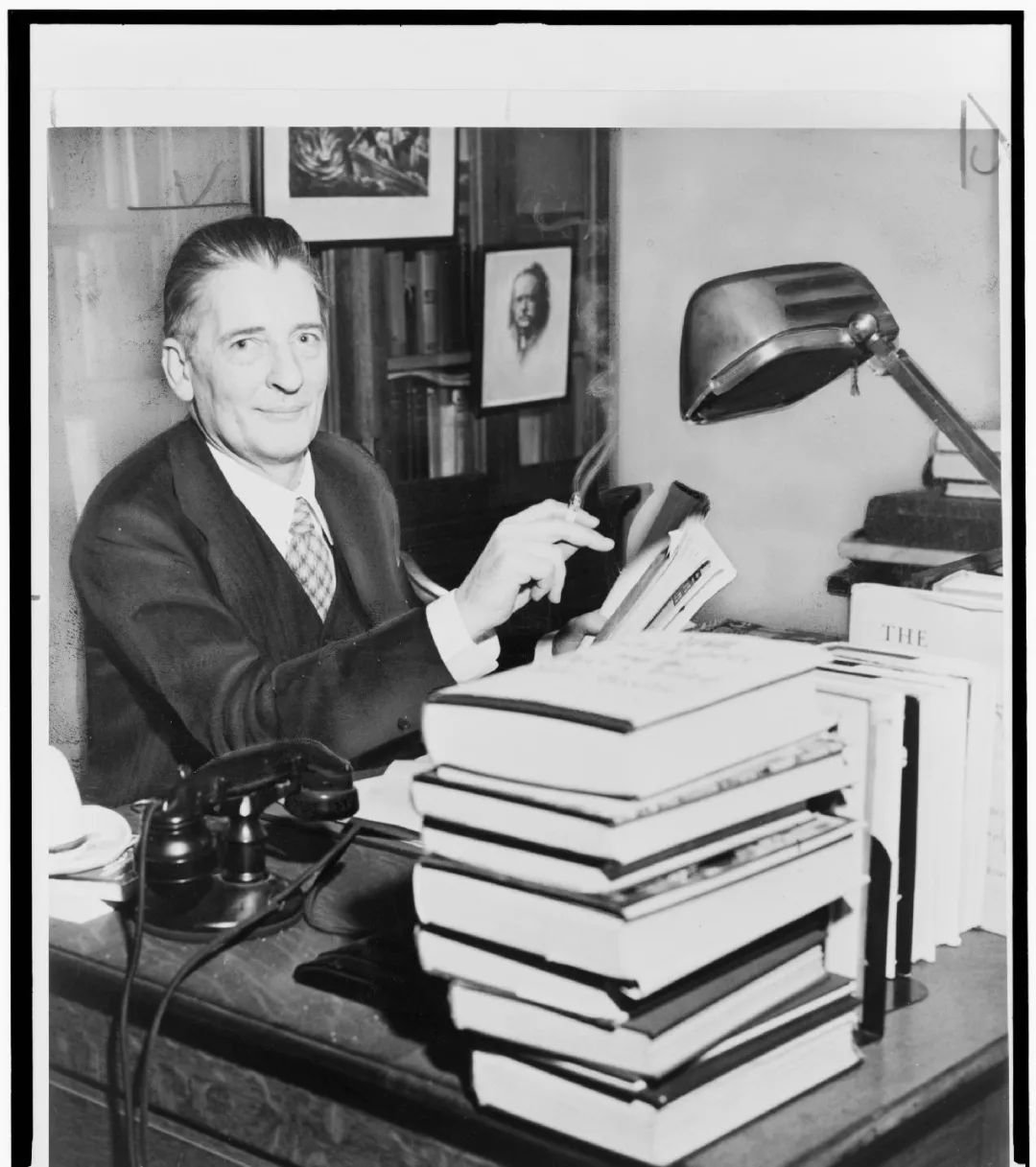

美国出版史上,鲜有比麦克斯•珀金斯更具传奇色彩、更像谜一般的人物。他发现了菲茨杰拉德、海明威、沃尔夫等多位伟大的文学天才,以激发作者写出其最佳作品的能力而闻名。菲茨杰拉德称珀金斯为“我们共同的父亲”,海明威把《老人与海》题献给他以表对他的敬意。

他是作者们“矢志不渝的朋友”,与他们共渡写作的难关,给他们毫无保留的支持和创造性的意见。作为一位文学编辑,珀金斯同时也见证了这些天才作者们不同的个性,以及他们在生活、婚姻、友谊等命题上的经历与困境。这本身便是同文学同等重要的,有关于一代写作者的精神历史。

01 将海明威的注意力从婚姻中拉出来

《太阳照常升起》成功出版几个月后,欧内斯特·海明威无法安心写作。 为了提防从一次婚姻迅速滑入另一次婚姻,他避开他生活中的两个女人——妻子哈德莉和波琳·菲弗——到奥地利滑雪去了。感情的大风大浪令他疲惫不堪。

1927年2月,珀金斯写信给海明威,试图让他再拿起笔写作。麦克斯希望海明威能选出一本短篇小说集,说:“你的书我们一定重推。”

珀金斯的约稿转移了海明威对婚姻问题的注意力。 几天后,他告诉麦克斯,他的头脑“又活络了”。他在写一些“相当不错”的短篇小说,正挑选小说集的篇目,书名打算叫《没有女人的男人们》。珀金斯的面前很快就出现了需要他编排的十四个短篇小说,他对这本书倾注的认真劲儿是空前的。通常编短篇小说集,他把最好的几篇放在前面、当中和末尾,其他质量不一的篇目穿插其中。他决定这本《没有女人的男人们》开篇放海明威篇幅较长的短篇小说《没有被斗败的人》,以较短的《我躺下》收尾。

虽然1927年开了好头,但这一年大部分时间海明威的心思都不在工作上。 4月与波琳结婚前后,他有好几个月在各地旅行。9月,他告诉珀金斯已经动笔写下一部长篇小说,具体情况暂且不说,因为他认为书说得越多,他的进度就越慢。

一回到巴黎,海明威就给自己限定每天写作六小时,开始工作,不到一个月,已经写了三万个单词。接着他又宣布,经过四年海外生涯,他将搬回美国生活。 他终于意识到这几年他把自己的生活“弄得一团糟”,所以很感激珀金斯让他至少在事业上稳步发展。 他的“生活,心思,所有的一切,有一度全都糟糕透顶”,但他渐渐恢复了。他向珀金斯透底,他多渴望写一部好小说,只为了他俩,写多长都行。他在考虑定居佛罗里达州的基韦斯特岛(Key West),在那里会对这个问题做一慎重决定。如果他已经写了一段时间的那部小说(这部“现代版汤姆·琼斯”已经写了二十二章)写不下去,他就把它先搁一搁,转而去写两周前才动笔的另一个小说,一个“关于爱情与战争、为生活奋斗的老故事”,他在《太阳照常升起》出版后曾向珀金斯提起过它。到了佛罗里达,他决定接着写下去。

1928年仲夏,波琳产下他们的第一个孩子,是个男孩,取名帕特里克。 欧内斯特为第二个儿子的诞生高兴,但对麦克斯说,他本来希望是个女儿,这样就能和他的编辑一样,也拥有女儿。 母子二人都身体健康得足以外出旅行时,便前往波琳位于阿肯色州皮格特的娘家,而欧内斯特则去怀俄明州钓鲑鱼,完成小说的结尾。读完初稿,他足足喝了一加仑葡萄酒庆祝自己完工,导致工作耽误了两天。酒醒以后,他报告说自己的身体和精神状态从来没有现在这么好。

珀金斯和海 明威在基韦斯特岛(Key West)

虽然远在西部,海明威还是从另一位编辑那里得知,长期的熬夜工作令珀金斯的身体每况愈下。 海明威知道他的编辑工作负担如此之重,有他的一部分责任。 对于他而言,珀金斯代表着斯克里伯纳出版社和他整个出版前景,于是他写信督促他的编辑保重自己,“就算不为别的,也得为了上帝”。海明威计划那年秋天回基韦斯特。他请麦克斯加入他正召集的钓鱼团。“我愿意拿任何东西来换钓鱼,”珀金斯回复,“但我从没钓过鱼,而且估计现在也钓不了,因为家里还有五个孩子等等其他事情。希望到六十岁的时候,我可以上路。但现在大概只有千分之一的可能性。”

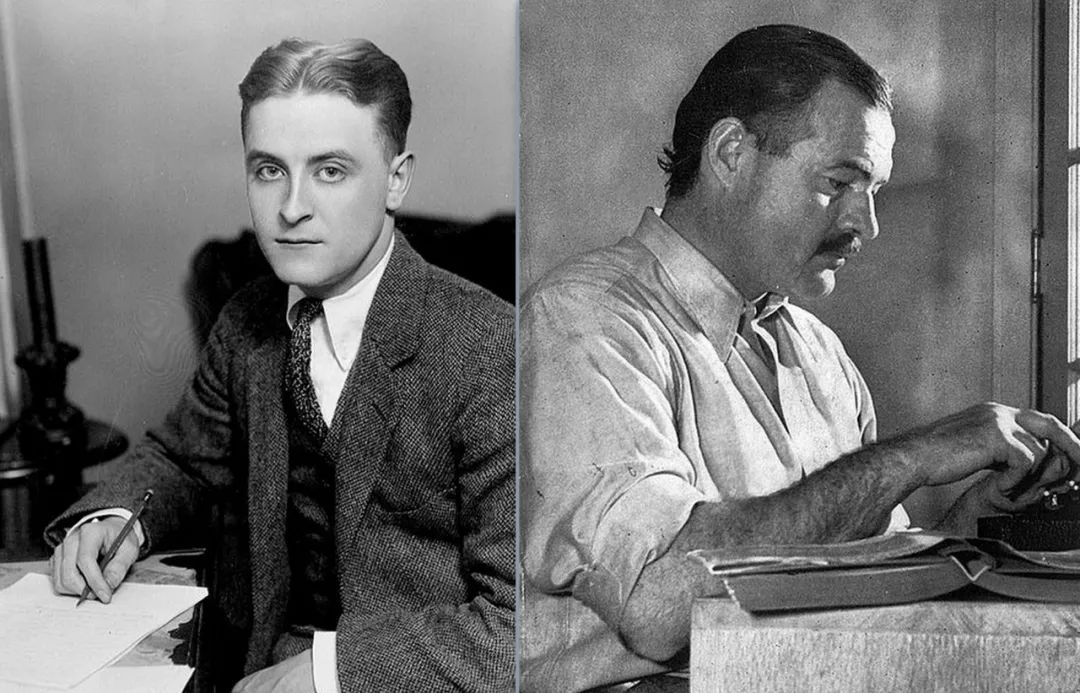

02 海明威与菲茨杰拉德之争

海明威的长篇小说终于接近尾声,珀金斯察觉到有一种刺激性因素不知不觉渗入了欧内斯特的写作习惯中。每当写作特别畅快顺利时,他就骄傲自大起来。 司各特·菲茨杰拉德已经成为海明威往后要竞争的对手。 最初,他敬佩菲茨杰拉德的才华,喜欢和他在一起;然后他目睹司各特时常陷入捉襟见肘的财务困境,眼见他说要写某本书,说了很久却总难产。 海明威的性格中有欺负别人弱点的一面。 终其一生,在他给麦克斯的信里暴露出他与菲茨杰拉德一争高下的心理日益强烈。 而且他总是拿自己的勤奋简朴跟菲茨杰拉德的挥霍无度作对比。

令海明威不耐烦的不仅是司各特永远都缺钱,还有他在写作上苟且妥协的做法。 海明威尤其对菲茨杰拉德在《星期六晚邮报》发表的那些短篇小说耿耿于怀,它们风格十分怪异。司各特曾在巴黎的丁香园咖啡馆告诉欧内斯特,他怎样先写出自我感觉很好的故事,然后为了发表而修改,他知道怎么把小说改成杂志喜欢的那种样子。这种花招令海明威震惊。他称这种做法无异于卖身。司各特表示赞同,但解释说他 “只能如此,因为只有从杂志上赚够钱,才能够写体面的小说”。 海明威认为任何人写作都不应该随随便便, “要么努力写出自己最好的作品,要么就是伤害自己的才华”。

不仅如此,菲茨杰拉德的狂欢作乐也不再让他感到有趣。 在海明威离开留在巴黎的司各特之后,他最初对司各特浪费才华的担忧也渐渐发酵变成不耐烦。 他从未否认在那些日子,司各特清醒的时候,是他最忠诚的朋友,但他又说,他担心司各特对写作的某些观点也许会对他有坏影响,泯灭他纯朴的理想。

1928年初,欧内斯特对麦克斯说他是多么为菲茨杰拉德感到惋惜。 为了他自己好,司各特应该在一年前,最好是两年前,就写完至少一部长篇小说。现在他应该做的,就是写完它,不然就扔掉,写新的小说。他估计菲茨杰拉德在这本书上拖延时间太长了,以至于自己都不相信能完成它,但又害怕放弃。所以菲茨杰拉德写短篇小说——“排泄物”,这是海明威的说法——并且寻找任何借口,万不得已不去“啃硬骨头,完成那个长篇”。海明威说任何作家都必须放下一些小说才能写别的小说,即使这意味着他不再一味遵循那些评论家忽悠人的意见。他说,每个读他们评论的作家都叫他们给毁了。

对海明威的这套说法,珀金斯在一定程度上也这么认为,但也因此更同情菲茨杰拉德的处境。 他相信菲茨杰拉德为了完成这部小说,维持他和泽尔达奢侈的生活标准,押上了自己所有的写作资源。 那年早些时候,麦克斯在给海明威的信里还承认说:“的确,泽尔达虽然对他很好,但她的奢侈实在惊人。”现在他则强调:“泽尔达这么聪明能干,应该也是很坚强的吧?所以我对她面对现状时的表现,花钱不节制感到吃惊。他们的麻烦——也许最终会把司各特害死——主要源于放纵奢侈。他的朋友们如果像他们夫妇俩这么乱花钱,任谁都早已破产了。”

海明威在巴黎第一次见到泽尔达就不喜欢她。 当时他注视着她“老鹰般的眼睛”,看到的是一个放纵的灵魂。他料想司各特的麻烦十之八九都是她的错,并说他的这个朋友干的每一件“蠢到家的事情”几乎都是“受了泽尔达直接或间接的影响”。 欧内斯特常常想,假如司各特没有娶这样一个让他几乎“浪费”一切的女人,是否已经或者可能成为美国有史以来最杰出的作家。

03 永远需要预支稿费的菲茨杰拉德

就珀金斯看来,司各特的事业还有其他障碍。其中之一,他猜是菲茨杰拉德要在这部小说中尝试不可能的写法——他试图将一个弑母故事所固有的严肃性与他那些上流社会故事的浮华融合在一起——也许他已意识到这样不具可行性,但不愿意承认这一点。麦克斯写信对欧内斯特说:“假如我能得到任何回应,暗示这种看法是对的,那我早就劝他放弃它,写新的小说了。”但司各特仍然拖着。他最初打算以第三人称视角写这部小说,如今改成了第一人称。和《了不起的盖茨比》中的尼克·卡拉威不同,这部被定名为《莫拉基事件》的小说的叙述者,身份始终不明不白,使用第一人称似乎也不顶用,不久,司各特就彻底放弃了。

在司各特平日欢颜的背后,还有一个他竭力掩饰的问题——对衰老的恐惧。在爱丽丝·B.托克拉斯近四十年后写的回忆录中,她还记得1926年9月司各特一次拜访格特鲁德·斯泰因时对她说: “你知道,今天我三十岁了,真不幸啊。我会成什么样,我该怎么办?”

换一下环境似乎不失为可行的权宜之计。数周后,泽尔达信告麦克斯:“我们想回去快想疯了,渴望让别人看到这三年来我们在文化中心变化有多么大——尽管间歇也有愤怒,也被美丽闲适的里维埃拉所征服。住在这里对我们来说有一种我难以形容的好。总之,我们的言谈举止改进了,现在我们要带着那些贴有法文标签的药瓶回去。”

电影《午夜巴黎》中:菲茨杰拉德与妻子泽尔达

菲茨杰拉德从欧洲回到家乡过冬,见到了麦克斯,然后去好莱坞的第一国民电影公司工作三个星期。这是他未来数次去加利福尼亚的开端。 对于司各特来说,电影业是彩虹另一端的迷人世界,他去那里永远都是为了寻得一桶金子。 麦克斯信中对司各特说:“希望你只去三个星期。麻烦的是你对那帮搞电影的太有价值了,我担心他们开出多得难以拒绝的钱笼络你。不过我知道你已经拒绝了许多。看来你总是清楚自己在干什么。”

珀金斯但愿情况如此。多少是为了分散司各特对摆在他面前亮晃晃的高薪的注意力,他在信里说: “我现在压力很大,因为得回答别人关于你的两个问题——你在哪儿,你的下一部小说的名字是什么。” 过去几个月里,珀金斯考虑过《世界博览会》为书名;根据司各特所介绍的情况,他认为这个书名再贴切不过了。麦克斯说他想对外宣布了,这样就可以先确定“一种专用权。我认为这也有助于激发读者对这部小说的好奇和兴趣”。

对于菲茨杰拉德来说,珀金斯填补了另一种角色。他很小就对父母丧失了尊敬,因为他们一生没有什么成就,所继承的遗产也大为缩水。 珀金斯准备好了扮演父亲的角色,并一直督促菲茨杰拉德回到小说创作, 那部小说的情节发展得越来越累赘繁琐。1927年6月,司各特拿出了一个与他之前的作品迥然不同的书名:《弑母的男孩》,而后沉默数月,远离人群,努力为这部小说理出头绪。

过去一两年以来,菲茨杰拉德的收入因为卖出附属版权而增加了不少。《了不起的盖茨比》话剧版在纽约票房很好,电影版权也卖给了好莱坞。他又开始为《星期六晚邮报》写3500美元一篇的短篇小说了。这一年所剩各月的大部分时间里,他又把长篇小说放在一边,埋头给《星期六晚邮报》写稿, 而珀金斯仍然在给他寄这本小说未来版税的预付金。 1928年开年头一天,菲茨杰拉德想到自己的处境,写信给麦克斯: “请再耐心一小会儿吧,我请求您。永远感激您给我汇款。” 他对自己欠了那么多钱很内疚,但又请麦克斯放心,他会一下子还清,这是“一笔安全的投资,而非冒险”,因为他从去年10月中旬开始戒酒了,抽烟也只抽萨诺斯牌。

2月,司各特从特拉华州发来电报:“小说未写完,上帝保佑我早点写完。”

事实上,司各特也承认,他力图追求的象征庄园生活的一切,都只不过是“试图从外部弥补内心的底气不足。 只要被别人喜欢,只要能让人肯定我不仅有点小天才,还是一个大人物,我都要。 但与此同时,我也知道这是一派胡言”。于是,他们又要去欧洲了。 整个春天,司各特写给珀金斯的信都是向他要钱。 到了6月,他来信说他们一家已经在巴黎安顿下来,就住在卢森堡公园对面的沃日拉尔路上。他现在“滴酒不沾,专心写长篇小说,整部小说,不写别的”。他说:“8月我将带着书稿,或者未完稿回来。”

菲茨杰拉德直到10月份才回国。 珀金斯在轮船踏板上见到他时,发现他醉得东倒西歪的,他在船上点了两百多美元的酒。 但是,司各特仍然紧紧抓着手提箱,里面装了“完整的……但未定稿的”小说稿。他说全部内容都写在纸上了,只是有些部分还需修改。

04 菲茨杰拉德的信心危机![]()

1929年10月24日星期四,股市崩盘。“没有人知道后果究竟如何,”该月月底,珀金斯写信告诉F.司各特·菲茨杰拉德,“可能会对包括书业在内的一切零售业产生非常坏的影响。”

华尔街的股价直线下跌的时候,菲茨杰拉德正在法国写他的长篇小说。 外界盛传他与朋友的关系,他的事业和婚姻,全都处于风雨飘摇中。 珀金斯听说他在莫里·卡拉汉和海明威的一次拳击比赛中计错了时间,导致海明威下巴中了几拳,也挫伤了司各特的自尊。当司各特意识到海明威连行踪都不情愿透露时,他的情绪就更低沉了。 海明威和菲茨杰拉德依然保持着通信,但信中并不总是友好的了。 在一封信中,欧内斯特称司各特是个“该死的傻子”,并恳请他“看在上帝分上”“抓紧写那个长篇小说吧”。他警告珀金斯绝不要相信司各特的片言只语,因为他清醒的时候就根本不能保守秘密,喝醉以后就更是像“神志不正常的人一样毫无责任心”。

关于菲茨杰拉德最令人不安的事情是他的婚姻。 玛德琳·博伊德最近在巴黎见到了菲茨杰拉德夫妇,回来后告诉珀金斯,泽尔达完全变了个人,和司各特经常闹得不可开交。她的言行举止,以前被性格鲁莽冲动的假象所掩盖,如今则让人觉得怪异。最反常的表现是她对芭蕾舞狂热的痴迷。动辄几小时的练习耗尽了她的体力。她体重过轻,面容憔悴,脸色像蜡一样苍白;她动不动就情绪激动,以至于有时候很难分得清她的尖叫声究竟是愤怒还是大笑。正如海明威在《流动的盛宴》中所指出, 她始终憎恨她丈夫专心写作; 而在司各特这方面来说,现在他则因为她忙于跳舞而感觉受了冷落。这对几年来信心严重受挫的司各特来说,无异于被最终抛弃。后来他给泽尔达写了一封信,但始终没有寄给她,信中回忆他们在一起的最后一年:

现在你走了——那年夏天我几乎没有想起你。你只是那些不喜欢我或者对我无动于衷的人里面的一个。我不愿意想起你……你越来越狂热,还把狂热当天赋——而我在走向毁灭,怎么说都行。我想,无论是谁,即使因为距离太远看不到我们夸夸其谈的自我表现,也一定猜想你近乎自大狂的自私,我无度的酗酒。到头来,什么都无足轻重了。当你对我说[你认为]我是巴拉丁路上的‘同志’的时候,我差点就离开你,而现在无论你说什么,都只会让我对你心生一种超然度外的怜悯……但愿《美与孽》是一部成熟的作品,因为它全都是真的。我们毁了自己。说实话,我从未想过,我们把彼此给毁了。

那一年,菲茨杰拉德夫妇努力节省开支,住进了便宜一些的酒店。但司各特的用钱方式并没有改变。三十年代才开始两个星期,他就请珀金斯往他账户里存500元,以支付刚刚过去的圣诞节账单。在上一年,他的短篇小说为他进账了27000元,可书的收入只有31.77元。 《了不起的盖茨比》出版已经快五年了,而司各特已经为他的下一本书预支了8000元。 对于珀金斯委婉地询问他的新小说何时写完,他回答说:“首先,我没有提我的小说并不是因为它还没写完或者我把它给忘了,而是因为我不愿意在把它放进邮局信箱寄给你之前就设定交稿日期。”

职业自豪感是菲茨杰拉德唯一还能紧抓不放的东西。“我很早就开始写作,写得又多,现在把罐子装满得花更长时间,”他告诉珀金斯,“但是这部长篇小说,我的小说,假如我一年半以前匆匆忙忙把它赶出来,跟我现在写的质量是不可同日而语了。”

麦克斯在那年春天写信对他说:“我唯一担心你的是你的健康问题。我知道你别的什么都有,但我常担心你的健康,也许是因为我自己对于熬夜工作和熬夜对身体相应产生的影响也吃不消了。”

疾病的确在1930年初春来袭。狂迷芭蕾舞的泽尔达因为过度疲劳而崩溃了。 一连二十一天,菲茨杰拉德连一个字母都没法写。 他向麦克斯要钱,要了几星期之后才说出了他的困难。“泽尔达精神崩溃,病得很严重,住在瑞士这边的疗养院里。”他解释道。这又占去了司各特许多写作的时间。

在泽尔达“病得可怕”(司各特语)的时候,他也“对生活日益忧心忡忡”。 他的主要开销都用于支付几乎全职医治泽尔达的精神病医生。 麦克斯从司各特的来信中推断出泽尔达如果不是彻底疯了,也离发疯不远了。到那天夏天,她被诊断为精神分裂。由于喝酒是泽尔达发病时令她备受折磨的幻觉之一,医生要求司各特戒酒一年;她则要永远戒酒。他们从未说是菲茨杰拉德自己的不稳定和酗酒导致了他妻子的精神崩溃,但珀金斯有他的看法。他在给托马斯·沃尔夫的信中说:“我知道司各特对他妻子的变化是有过错的,但他是个勇敢的人,他面对了困难,并且始终都是坦荡地直面困难,而不是自我欺骗。”司各特在自己的日记中这样概括这一年 :“崩溃!泽尔达和美国。

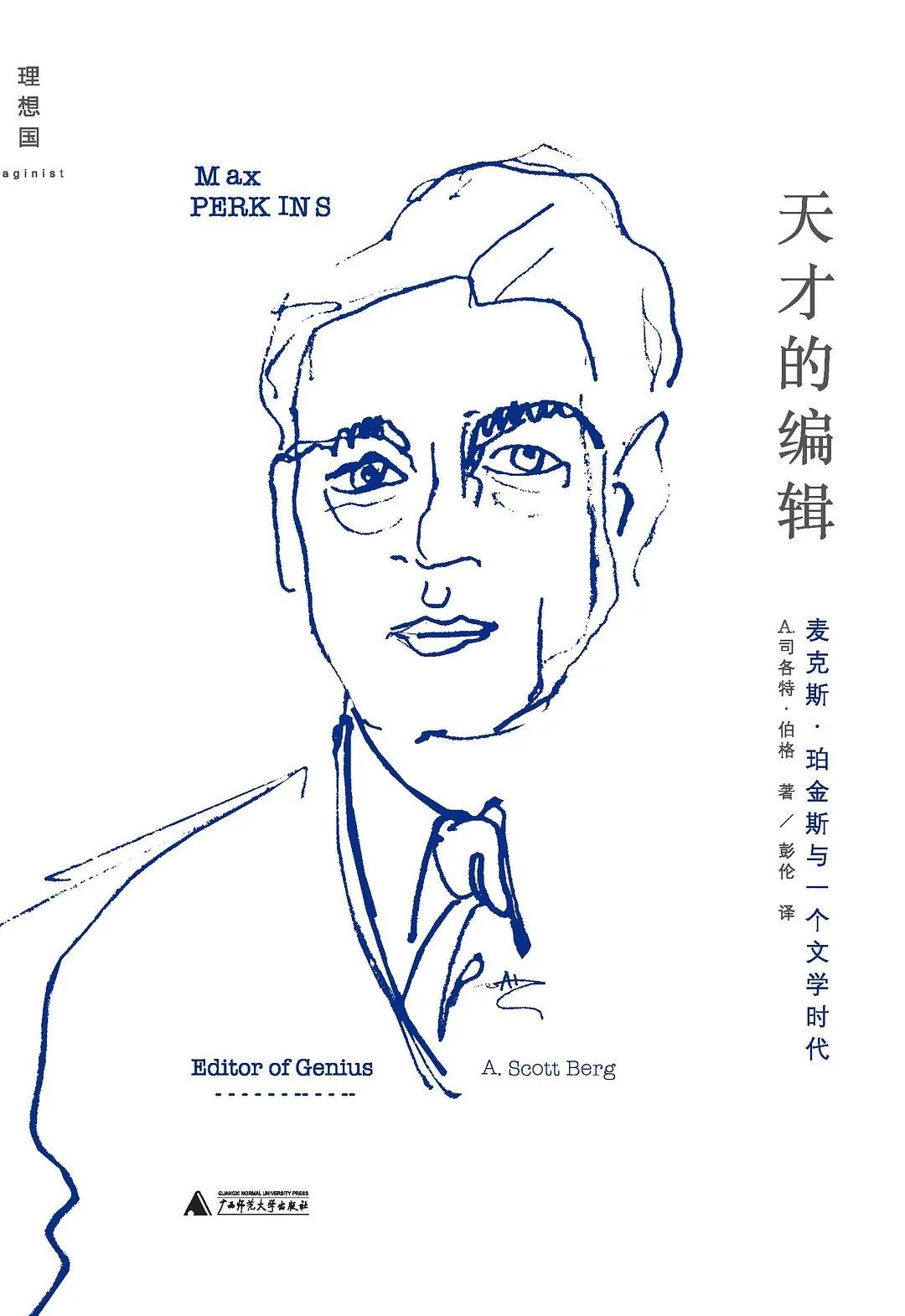

本文节选自

《天才的编辑》

副标题: 麦克斯·珀金斯与一个文学时代

出版社: 广西师范大学出版社

出品方: 理想国

译者: 彭伦

出版年: 2017-1