粵北韶關市樂昌縣坪石鎮,是一個群山環繞祥和安靜的小鎮,滔滔武江繞城緩緩流淌,曾為國立中山大學研究院的廣同會館靜靜矗立在武江邊,似乎在等待遠歸的學子。記者近日隨「行走紅三角 奮進小康路」採訪團走進樂昌坪石鎮,聽廣東省「三師」專業志願者講述抗戰時期華南教育基地的故事時,80年前一群群愛國博學的文人志士和朝氣蓬勃的年輕人穿越重重圍追截堵槍林彈雨,跋山涉水循著武江陸續來到這裏,為實現他們的理想和抱負而開啟了不尋常的救國求學路,那一幕幕激盪人心的歷史畫面浮現眼前。

名師雲集延續教育「火種」

1938年10月廣州淪陷後,廣東緊急遷省會於粵北韶關。1940年至1945年,中山大學、香港私立嶺南大學、澳門培正培道聯合中學、嶺南大學農學院、省立仲愷高級農業職業學校、省立高級工業職業學校、國立華僑第三中學等院校紛紛內遷至粵北樂昌坪石開展教學,成為如今諸多高校和中學的根脈所在。在坪石的四年多時間裏,這些學校在戰火硝煙中先後培養了18000多名學生,延續華南教育「火種」,為近代粵港澳等地發展培養了一大批優秀人才。在那段內憂外患的歲月里,院校師生在流離中堅持學術理想,在動盪里堅持抗日救亡,還有眾多「坪石先生」在極其艱苦的歲月中堅守與堅韌,譜寫了一幅幅壯麗的學術畫卷。

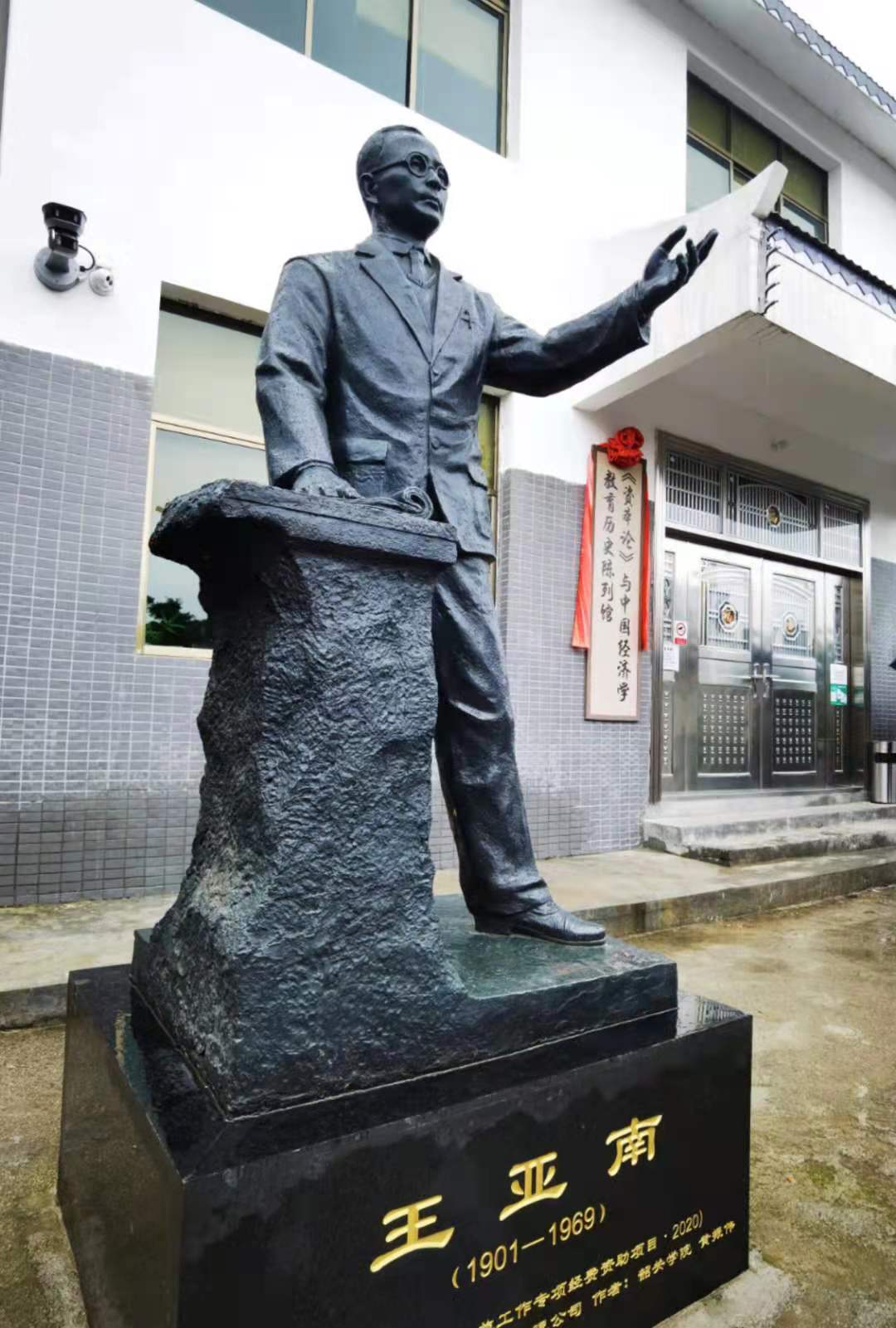

廣東省「三師」專業志願者委員會成員何昆亮為記者講述到,樂昌坪石是個古鎮,是湘粵交界之地,也利於廣東廣西湖南江西和港澳地區的青年學子入學,中山大學是1940年10月份到達坪石,除了校本部在這個古鎮安下家來,其他的幾個學院都分別分散在武江沿岸的幾個村莊裏面。當時條件十分艱苦,但還是堅持抗戰教育,堅持學術救國。許多著名的學者都曾在坪石這裏駐足教學,包括中國「核能之父」盧鶴紱、資本論的翻譯者之一也被稱為中國馬克思主義經濟學奠基人的王亞南、嶺南地理學開山大師吳尚時、中國近代植物分類的開拓者和奠基人之一陳煥鏞、中國病理學奠基人之一梁伯強、中國實踐腫瘤學創始人之一楊簡等。

同時這裏是中國傳播《資本論》最早的課堂,創立了中國經濟學,也是統一戰線的萌芽之地,在此任教的教授梅龔彬、章振乾、丘林、雷榮珂等人都成為各民主黨派的召集人和創建者。

據了解,任教於中山大學法學院的著名學者王亞南,與郭大力合作翻譯出版《資本論》,並在武陽司村經濟系所在的簡陋校舍講《資本論》,坪石為《資本論》第一講壇。此外,王亞南三部代表作《中國古代官僚政治研究》《中國經濟原論》《中國半封建半殖民地經濟形態研究》,均源自武水河畔的深思和寫作。他倡議建立中國經濟學,「中國經濟學」這個名詞是他在1940年的《政治經濟學在中國》中提出的。

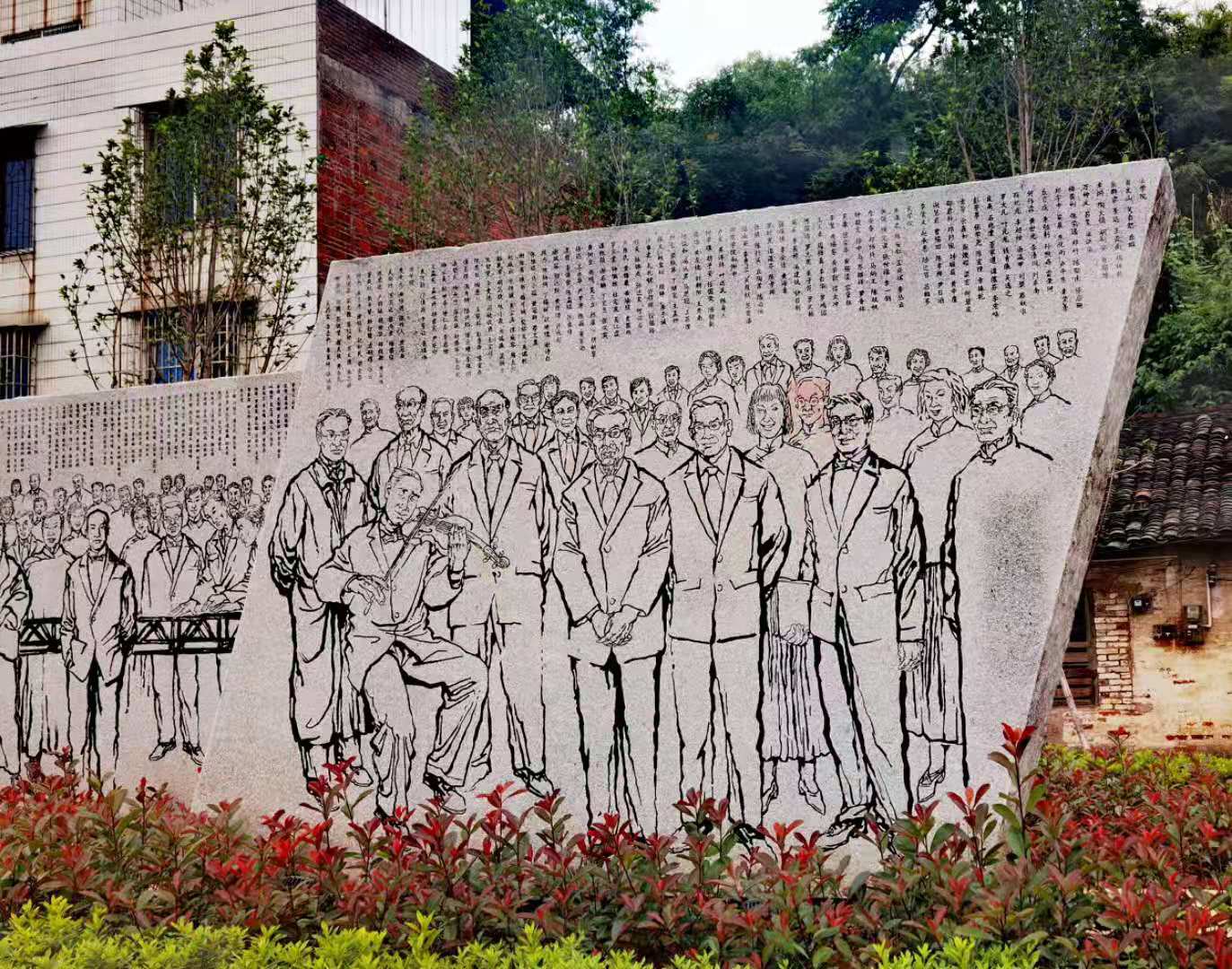

「坪石先生」群像

146名港澳學子輾轉求學坪石

何昆亮介紹,香港陷落時,大批香港學子冒著炮火的危險,輾轉數日尋找到樂昌坪石中山大學求學。1942年秋季的學期,在坪石中山大學借讀的港澳學子有146人,其中香港各大學58人,其他專科學校88人,還有少數南洋歸國學生。當時的中山大學招生部門印發了《中大指南》,指引各地考生到坪石的行程。《中大指南》行程顯示,從香港至坪石需時約14天,先從香港至湛江,轉廣西陸川、桂平等地,最後由桂平乘船到樂昌坪石,一路輾轉流離,艱辛困苦。

何昆亮講述,出生於香港的中國科學院院士、光譜化學家黃本立先生抗戰時期曾求學於坪石,當年還不到15周歲的黃本立在其姑姑的支持下,一個人搭乘跑運輸的卡車,先往廣西桂林,半路差點兒被卡車司機「甩掉」,到桂林時又遇到敵機轟炸,眼看着身邊中彈的同胞死去,自己也險些丟了性命,一路飽受驚嚇,後再轉乘火車經衡陽再乘船順武江到達粵北坪石,在培正培道聯合中學考入初中二年級就讀,次年跳級考入高中。

著名學者王亞南雕塑

馬思聰在坪石創造代表性作品

1941年12月香港淪陷,在中國共產黨的指示下,由中山大學文學院畢業生曾生領導的廣東人民抗日游擊縱隊(即後來的東江縱隊)開始了著名的歷時11個月的 「省港大營救」,解救了近800名的文化名人和政要及國際友人返回內地,這其中就有後來到坪石國立中山大學任教的馬思聰、許幸之等人。在坪石的武水河畔,馬思聰完成了他的《第一交響樂》和《F大調小提琴協奏曲》這兩部具有代表性的交響樂作品。

打造華南教育歷史研學基地

目前,這些抗戰時期從粵港澳遷來樂昌坪石的教育機構遺址已被保護利用起來,打造成粵港澳抗日戰爭華南教育歷史的研學基地。按照廣東省的規劃部署,華南教育歷史研學基地(坪石)涉及國立中山大學(包括校本部、工學院、文學院、法學院、理學院、師範學院、農學院、醫學院)、培正培道聯合中學、嶺南大學農學院等多個辦學舊址紀念地建設,計劃兩到三年內完成。坪石研學基地已成為眾多遊客緬懷歷史、進行愛國主義教育的新陣地、華南教育精神和粵港澳大灣區教育事業的「朝聖之地」。(記者李芳 通訊員蔡仁銀)

頂圖:曾為國立中山大學研究院的廣同會館