近日,廣東發布了第二批廣東省粵港澳大灣區文化遺產遊徑包括三大主題共16條實體遊徑,其中,深圳觀瀾古墟商埠遊徑成深圳唯一上榜的遊徑。

深圳觀瀾古墟商埠遊徑

作為深圳僅存的古代墟市,觀瀾古墟承載著深圳不可替代的嶺南商業墟市的歷史人文價值,同時更是嶺南不可多得的歷史文化旅遊資源。

「觀瀾古墟碉樓群——南門街——公益酒家」,深圳觀瀾古墟商埠遊徑屬於近代商埠開放文化遺產遊徑主題 ,其興衰展現了明清鼎革之際,伴隨着客家舉族遷入,廣州「一口通商」,世界白銀湧入,清末民初之時,華僑返鄉經商等中國近現代開放歷程,被稱為「深圳近代民俗文化第一街」。

目前,觀瀾古墟尚存碉樓12座、古舊商舖177間、古寺1座、瀾閣1座以及萬安堂古民居46棟、王氏祠堂1座。再加上觀瀾客家人特有的舞麒麟、山歌等非物質文化遺產,集中保留並展示了深圳歷史上客家人的社會經濟、傳統文化、民間信仰和民俗風情。

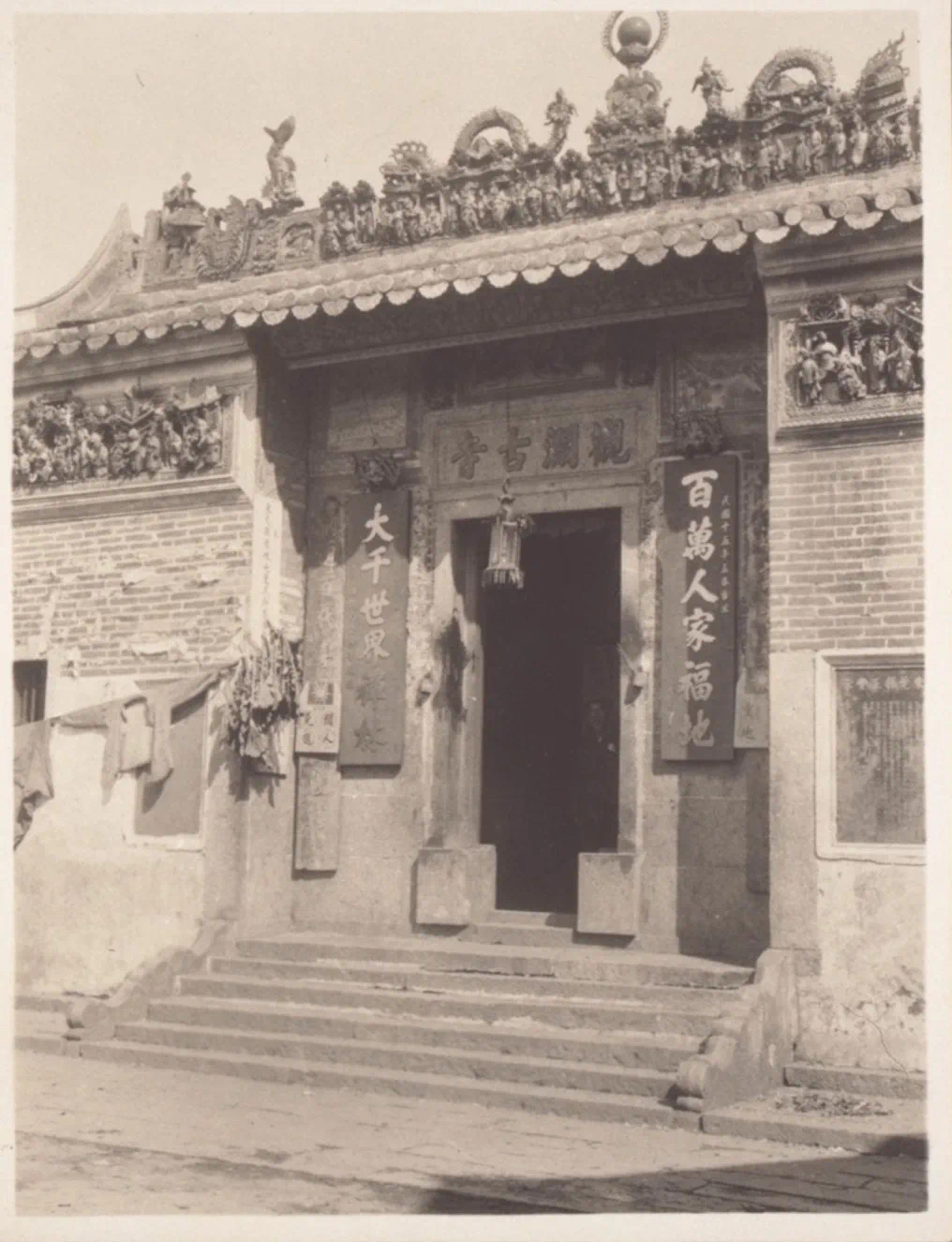

舊時觀瀾古寺

回看過往,「觀瀾」之名,明朝時期已有。明清鼎革之際,軍戶大量外逃,清軍二次佔領廣州後招募客家人到沿海地區耕種土地;康熙年代,實施遷界禁海,一些原本遷居到沿海地帶的客家人也被遷界令驅趕至觀瀾地區;人口的驟然劇增,大量客家人的遷居,促進了觀瀾地區的經濟發展的原型。由於觀瀾河兩岸原本不適合耕種的丘陵山地被逐漸開墾,種植麻、葛、薯莨、花生等經濟作物,織布、染布、榨油,轉賣到東莞、石龍等地,奠定了觀瀾古墟早期的經濟基礎。

與客家人一同到達觀瀾的,還有國際資本,1757年,清政府施行「一口通商」政策,歐洲殖民者帶着大量白銀湧入廣州,極大地促進了珠三角地區的經濟發展,帶動觀瀾河邊的土布織染、榨油業等手工業迅速發展。「一口通商」政策實施後不及十年,1764年(乾隆二十九年)大布巷廟便得以重修並改名觀瀾古寺。

兩年後,1766年觀瀾墟成立其包含9條街道,每條街道都有明確的分工和業態,有交易的墟市和生產的街道,同時還有供商人消費娛樂的服務區和高端消費區,其中專業化程度最高的就是賣布街。

清末民初,觀瀾墟內有著益章票號、寶山金鋪、寶豐押當鋪、利興錢莊等票號錢莊,這些都體現了觀瀾墟彼時的繁華程度,號稱惠東寶地區的「小香港」。

據統計,目前整個大觀瀾片區共有碉樓114座,僅僅在觀瀾古墟周邊就有12座碉樓,其中7座是區文物保護單位。(記者 常亮)