香港地方志中心《香港志》—《地名部類及附錄部類》責任編輯蔡兆浚

今日的元朗市中心,車水馬龍,熙來攘往,並以元朗烏頭魚、絲苗米等物產而為人認識。但您可知道,元朗為什麽叫元朗?背後又有什麼故事呢?今次讓我們一由「圓蓢」到「元朗」的歷史説起,講講在北部都會區計劃下元朗發展的脈絡和機遇。

水鄉平原 地名由來

元朗古稱「圓蓢」、「圓朗」。「圓蓢」一名來自「草坦」地形。元朗在數百年前為一片淺灘,紅樹林、水草密集,泥沙堆積形成被稱為「草坦」的陸地。「蓢」是廣東方言字,指蓢箕,即紅樹林叢。由於該草坦呈圓形,故稱為圓蓢。康熙《新安縣志》卷三〈地理志〉就標有村名「圓蓢 沙莆」、「圓蓢 東頭」以及「大橋墩墟 附峰圓蓢」。

至於「圓塱」一名則是來自平原地貌。元朗舊稱「圓塱」,「圓」是完整、豐滿之意,「塱」則是湖邊或江邊的低窪地區。一説指「塱」是指明朗開闊的土地,亦即平原,圓塱即「圓的平原」,指被群山環抱和水源充足的低窪地區。

除了「圓蓢」及「圓塱」外,嘉慶《新安縣志》卷二〈墟市〉載有「圓朗墟」;另外尚有「原塱」、「元塱」、「元㙟」等異名。雖然元朗的地名版本龐雜,但總不離今日所用的「元朗」之音。

貿易樞紐 溯自清初

元朗一帶水道縱橫,魚塘遍布,是香港少有適宜耕作的平原,素有「魚米之鄉」的美譽。元朗橫洲在更被元代大德《南海志》記載,為當時香港地區的珍珠出產地之一;廈村、新田一帶當時則曾經有鹽出產,但當時文獻記載只有隻字片語。

時至清初,元朗區內出現了可考的第一個墟市——大橋墩墟,位處元朗河口西岸,見載於康熙二十七年(1688)《新安縣志》卷三〈地理志〉。清初,為防沿海居民接濟鄭成功,朝廷厲行遷海,迫令居民遷入內地,大橋墩墟與區內村落均被廢棄。

康熙八年(1669),清廷復界,居民陸續遷回,經濟逐漸恢復,墟市重新出現。嘉慶《新安縣志》卷二〈墟市〉載有「圓朗墟」之名,並註明「即舊志大橋墩墟」。據元朗舊墟大王古廟內清道光十七年(1837)的〈重修大王古廟碑〉記載,「遡自康熙八年,賜進士出身知龍游縣事房叔祖文蔚公,由大橋墩遷墟於元朗,並建大王古廟。」錦田進士鄧文蔚將大橋墩墟改遷元朗,設立「元朗墟」,即今日的元朗舊墟。

元朗墟濱臨河道,水陸便利,錦田、屏山,以至深圳南頭等地的村民都能以小艇到達,形成水陸經濟圈。元朗大王古廟立於乾隆年間的〈鹽道禁革經紀碑〉即記載了屏山、南頭等各地人氏及船主名號。〈重修大王古廟碑〉記載元朗墟當時盛況「廛肆縱橫,街衢通達,商賈居奇……往來行旅,莫不挾所求而來,愜所求而去,豈非儼然一大都會哉!」墟內有各式店舖百餘間,除了主要街道長盛街外,尚有利益街、和合街、大吉街及合吉街,設東、南兩門。長盛街中央有大王古廟,除作為宗教場所,亦是當地人商議大事、裁斷公理、官府勒碑示諭、解決買賣糾紛之處。

隨着元朗發展,舊墟不敷應用,又因該墟為錦田鄧氏壟斷,八鄉、屏山、十八鄉鄉紳在1915年集資成立「合益公司」,在舊墟對岸另建元朗新墟,店租和秤傭較優惠,舊墟日漸沒落。1920年代青山公路通車,新墟因鄰近大馬路,以地利之便,迅速發展。惟至1984年,新墟亦因港府發展計劃被拆除,原址擴展為今日的元朗市中心。

歲月變遷,「元朗」一名逐漸從指稱墟市,擴展為統稱元朗墟附近的地域,到了今日更變成香港十八個地方行政區劃之一。時至今日,元朗區的範圍包括屏山鄉、錦田鄉、廈村鄉、八鄉、新田鄉和十八鄉,還開闢了元朗新市鎮和天水圍新市鎮,成為香港第三大行政區(僅次於離島區及大埔區),據政府統計處資料,元朗2021年的人口超過73萬。

善用傳統地緣紐帶 構建新型生態文化都會

元朗經濟中心位置的轉移和變遷,反映了元朗「路通、人通、則經濟通」的發展脈絡。古代的元朗墟(元朗舊墟)位於河岸,以水路網絡連接屏山、錦田,以至深圳南頭,構成了傳統墟市的地緣貿易網絡。二十世紀初,青山公路建設,交通形態的變化使元朗的商業活動移到元朗新墟及後來元朗市中心所在的公路沿綫。2003年西鐵線(今港鐵屯馬線)通車,時至今日元朗站的上蓋商場已成為該區的交通和經濟樞紐。根據團結香港基金研究指出,屯門繞道預計於2036年前落成,屆時可以將港深西部通道、元朗公路及屯門-赤鱲角隧道連接,使元朗成為與內地、以至國際接駁的區域交通樞紐。

地緣上,元朗與深圳南頭有傳統連結,時值政府制定北部都會區計劃,在此機遇下,比起作為一般新市鎮的模式,元朗的發展更值得從自身的地緣優勢與可持續發展的思路出發,強化當區旅遊配套,構建新型生態文化都會,迎接疫後復常新形勢下內地與國際旅客的「報復性旅遊」,長遠規劃元朗在北部都會區內的角色分工和特點。

《元朗話舊》

元朗當年魚米鄉 絲苗千頃萬家嘗

大橋古市今新貌 數世榮華百業昌

大英圖書館藏《廣州府新安縣水陸塘汛輿圖》(成於嘉慶二十五年(1820)前),記有「元㙟墟」,另外尚有原塱、元塱等名,可見此地雖然異名眾多,但不離「元朗」一音。

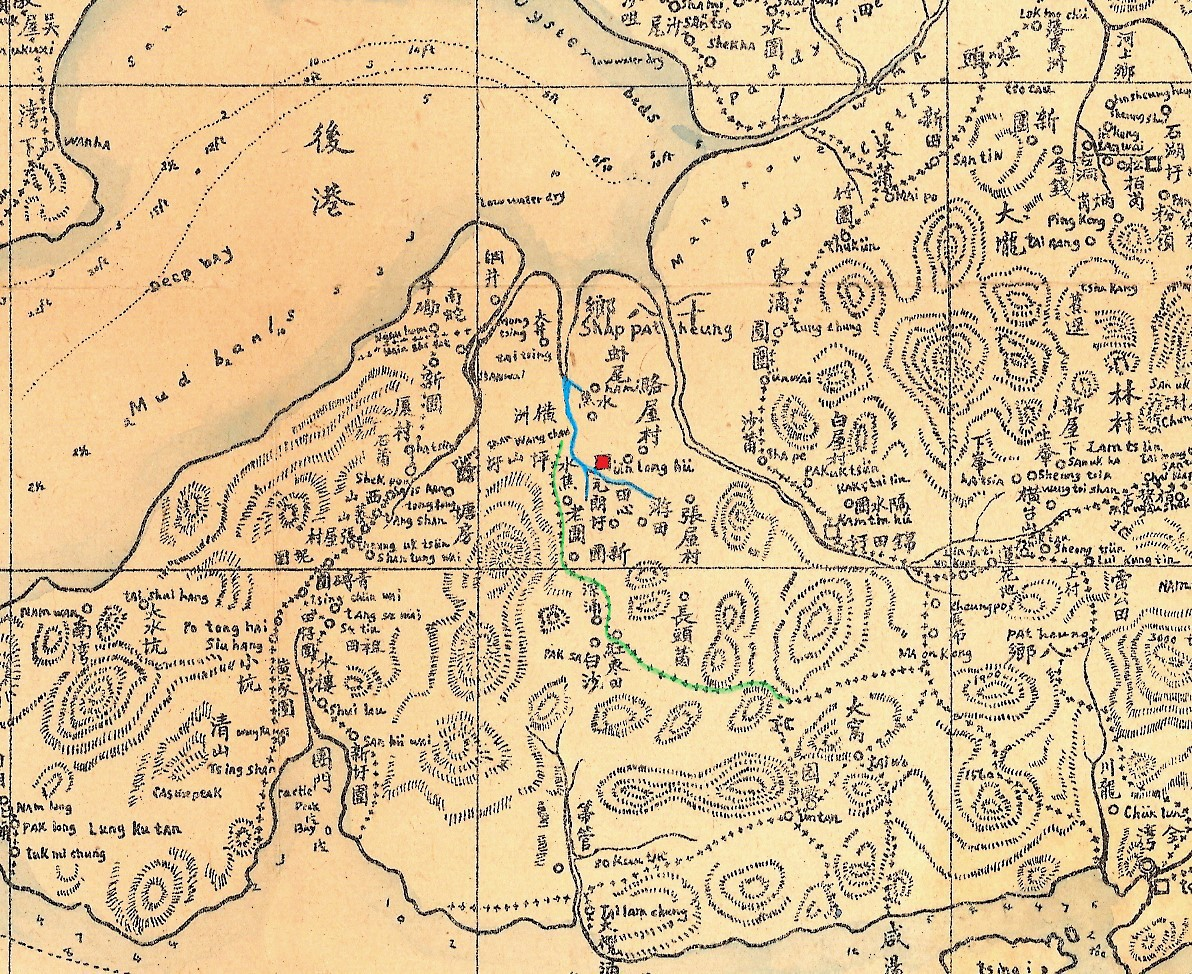

1894年嶺南少岩氏的《新安縣全圖》,元朗墟(標為紅色)位處大路和水路的貿易路線,因而興盛一時。可以留意,附近的廈村墟與錦田墟也具備類似條件。但廈村墟水路後被沖積所阻,錦田墟則較爲內陸。

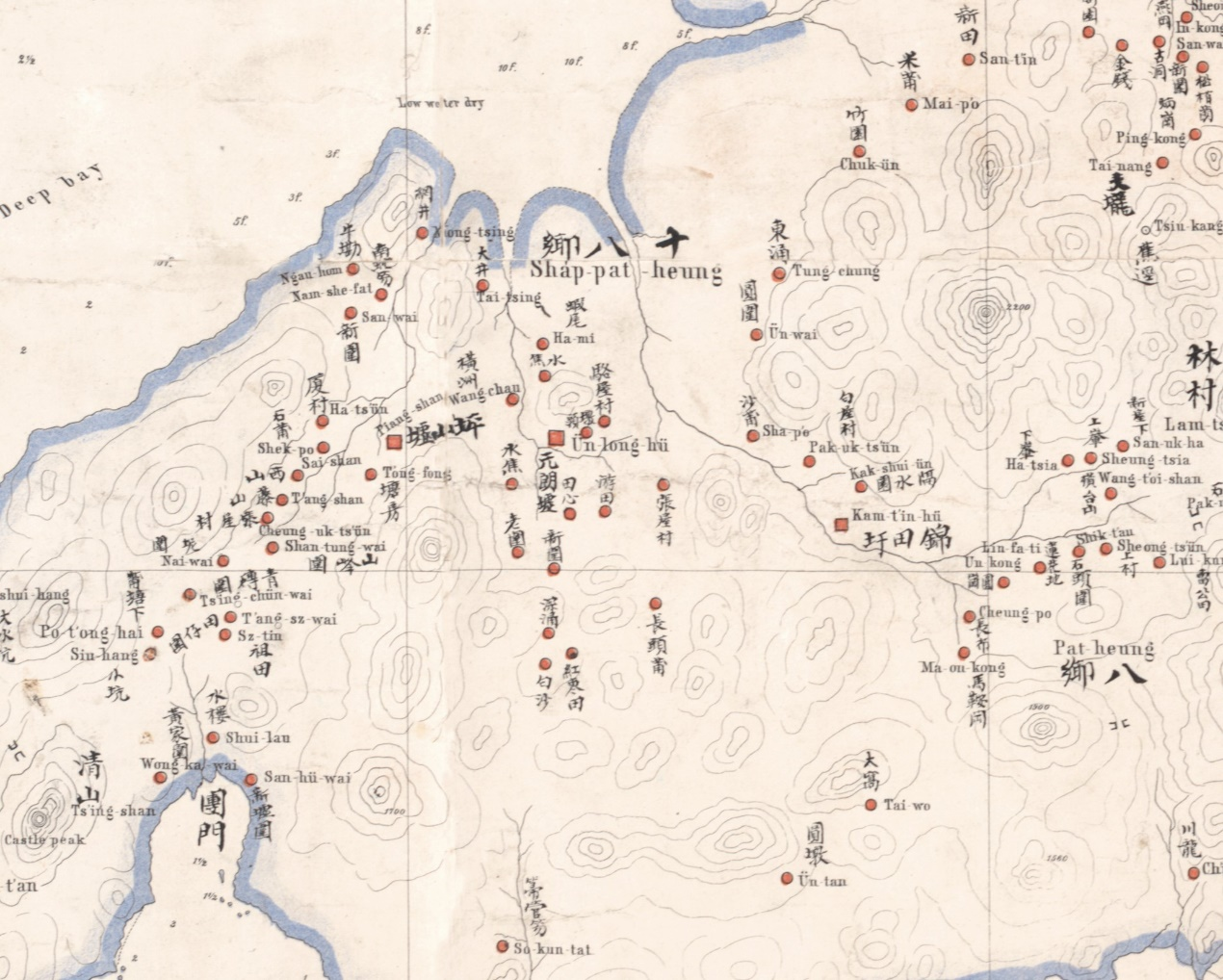

1866年《新安縣全圖》中的元朗墟。可見元朗墟位於元朗平原中心,且有水路連接后海灣,具有水陸貿易的優良條件。

大英圖書館藏《廣州府新安縣水陸塘汛輿圖》(成於嘉慶二十五年(1820)前),記有「元㙟墟」,另外尚有原塱、元塱等名,可見此地雖然異名眾多,但不離「元朗」一音。