藝術家楊小芳9歲因觸電失去雙臂,自小面對各式各樣的歧「視」——頑童的側目、面試官的白眼、好心人的凝眸,焦點都落在她袖下的空蕩處。旁人臆想的諸多不能,她都能用腳、用嘴,或自製的工具完成。「殘疾不是無能,只是能力不同。」她說。小芳常以身體作為藝術創作主題和媒介,邀請觀眾由遙望變成觀察,將心比心,邁向共融。(記者:斯如 攝影:崔俊良)

楊小芳取得澳洲皇家墨爾本理工大學藝術文學士(純藝術),近年旨在透過藝術創作,從不同角度觀察、重新認識身體。

畢業於香港藝術學院的楊小芳主修繪畫,涉獵多種藝術媒介,近年常以身體為主題創作。如2021年的行為藝術《I'm Fine》,用半裸的身體不斷摩擦巨型冰磚,恍如要以體溫融化冰塊,觸及藏在冰內的火龍果。旁觀者或會不寒而慄,但小芳卻表示「我沒事」。「人總是害怕未知,抗拒不熟悉的事物,我這些年都圍繞這個概念創作。」這個想法源自2020年、小芳身上發現腫瘤之時。「親朋都着急,叫我快點切掉它,我也心急起來,連忙安排做手術。後來反思,腫瘤與我共存許久,一直沒有影響健康,為何發現它之後會如此排斥?排外是人的本性嗎?」

楊小芳在2021年的行為藝術《I'm Fine》中連續兩小時以身軀摩擦冰塊。 (Gustav Lindgren攝,圖片由受訪者提供)

自小被排斥

被排斥的感受,小芳並不陌生。「年少時小孩會把我當成標靶,向我擲石頭。」無知可歸咎於小童年幼,讓小芳困惑的是成年人無端的惡意。「有時路人會無故投來粗口,『問候』我家人。」近年,小芳與兩位朋友創辦藝文共住空間c.95d8,由於向政府申請活動資助需要入息證明,作為自由工作者的三人,遂決定面試資歷要求較低的保安員。小芳已考獲保安證書,並符合所有招聘條件,惟面試官看到她即擺手趕她走。「他沒有正面拒絕我,而是和我朋友說:『我們不會請這種人,也不會有公司請她。』最後還一併轟走我健全的朋友。」小芳曾任多年展能藝術家,助政府推廣包容互愛信息,但自己和朋友被歧視,讓她反思,香港在共融的路上到底前進了多少。「政府和我們這些大使一直是靠說話去宣傳,但要真正達到共融,必須靠實踐。」

面試被拒如當頭棒喝

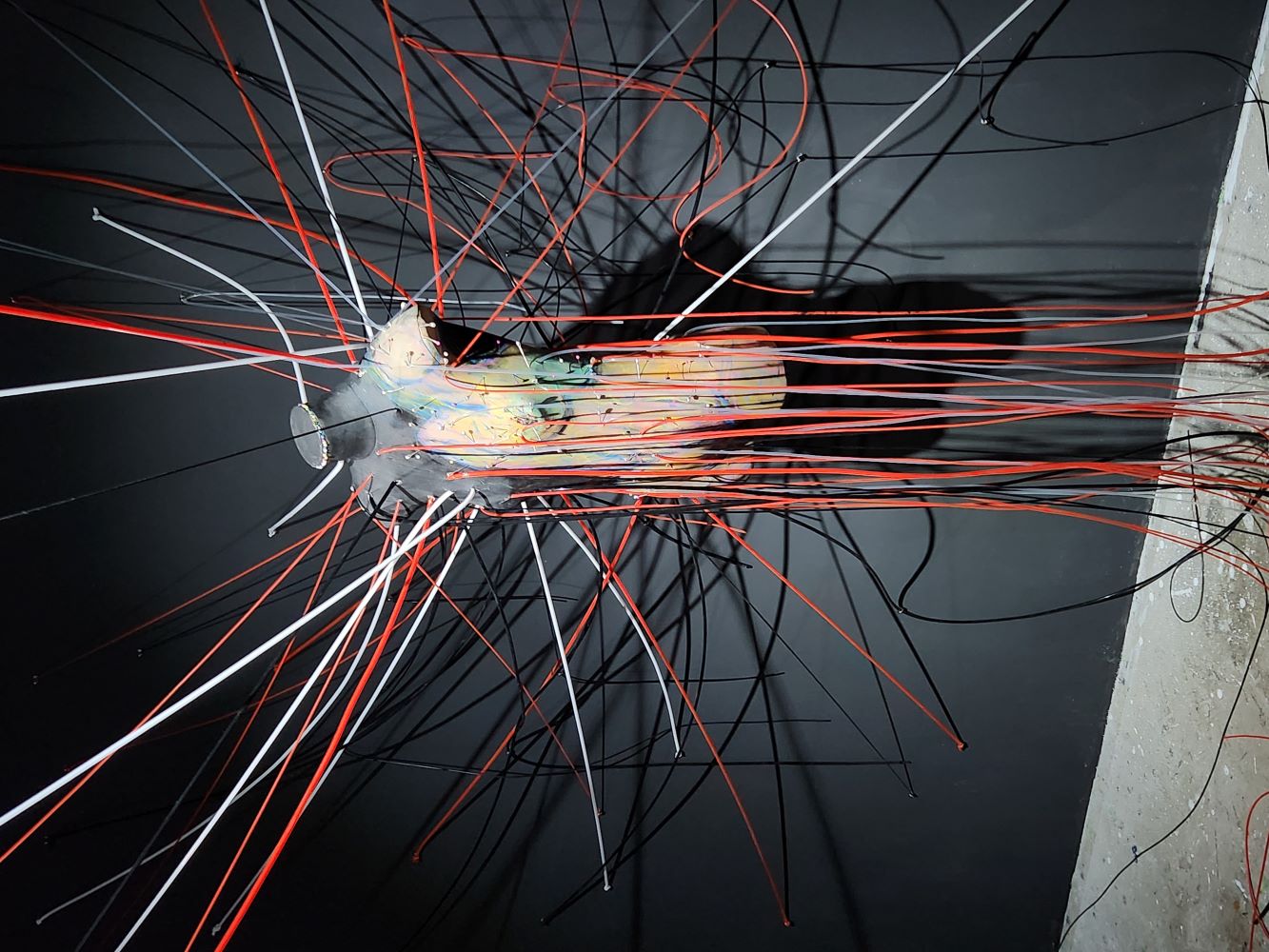

應徵保安一事對小芳猶如當頭棒喝,啟發她與c.95d8的夥伴推行殘疾藝術駐留計劃,喚起大眾對殘疾議題的關注。小芳與友人擔當策展人,邀請4位殘疾與健全藝術家共住、交流,創作一系列以身體與感知為主題的作品,並在香港一酒店舉辦展覽。展品有以大頭針和膠管穿插人體軀幹模型的裝置《神經叛變》,訴說神經系統疾病為藝術家趙惠芝帶來的生理和精神折磨;也有藝術家以共住計劃為題的觀察日誌,記錄自己和他人在那兩個月的飲食習性、說話次數、如廁習慣等,帶觀眾走進不同身體機能人士的生活。

作品《神經叛變》靈感源自藝術家趙惠芝的神經痛楚,沒手沒腳的人體模型被膠管刺穿、拉扯,無處可逃。 (斯如攝)

小芳形容藝術為自己熟悉的語言,可藉以表達觀點,卻不希望限制觀眾對作品的解讀。她的裝置作品《探》在今年香港巴塞爾藝術展展出,展品主要是一個由紅藍膠管組成的大方盒。「我想呈現人類體內的景象,將人最脆弱的部位反照出來。」她創作時腦海並沒有浮現特定的器官,後來觀眾向她反映,觀展時看到了心臟、血管,甚至子宮。「他們的分享和我的經歷既有相同,也有不同,很有趣。」小芳認為藝術是開放的,觀眾的經歷都不一樣,看法也相異,「當他們能在作品中看到自己,就會產生共鳴。」只要藝術家與觀眾之間的距離拉近了,排斥與害怕也會慢慢變成理解和接納。

楊小芳作品《探》結合聲音、影像、裝置藝術及行為藝術,於2024年巴塞爾藝術展「Para Site 藝術空間」展位展出。(Rik Wing Kei Yu攝,圖片由受訪者提供)

拒絕被標籤

楊小芳是藝術家,也是殘疾人士,但她堅拒「殘疾藝術家」的標籤。「就像女性醫生不會喜歡被稱為『女醫生』。」當小芳的身份是藝術家時,她的創作亦沒有刻意宣傳共融信息,「和其他藝術家一樣,我想用作品分享感受和經驗,讓觀眾自由解讀、想像。」藝術的世界是自由的,小芳可以用身體構建自己所想。但現實是,傷殘人士的生活必然受限於社會的重重枷鎖,小芳必須加倍努力,才能正常過活。「我要將我和健全者的差異減到最低,假裝自己的殘疾不存在。」讀大學時有一門攝影課,要學習在黑房沖印菲林。在昏暗環境下用手捲菲林已經不易,她要用腳操作更是難上加難。「我不想拖慢同學的進度,亦不想讓自己追得太辛苦,因此趁開學前的假期向學校借來沖罐,在家躲在被子下練習捲菲林。」小芳在背後付出了多少時間和心力,沒有人知道,但她總算成功換來和常人在同一條起跑線上出發的成果。

冀大眾多一點觀察

日常生活小芳要以腳代手,但原來她也有「助手」。只見她用腳靈巧地從包裏取出一個掌心大小的藍色吸盤,放在記者跟前,「這是我的手。」她說。吸盤橫鑲了一根長釘,尖頭磨平,吸在牆上能當鈎子用。「在外去洗手間時,會用它脫褲和提褲。」這個簡單的小裝置由她自製,因市面上的吸盤掛鈎都是用來垂直掛物,不夠突出,鈎不起褲子。小芳表示,外出時不但要帶備「手」,還要考慮背包的種類:「多數無障礙洗手間均沒有掛鈎,因設計者只考慮到輪椅使用者,認為他們可把袋子掛在輪椅上,而一般廁所門後的鈎子又很高,所以我外出時會用斜背包,才能以腳從正面的包裏取出『手』。」即使雙肩包對她的脊椎健康更有益,礙於差別對待的無障礙設施,小芳亦無從選擇。「一百個傷殘人士有一百種如廁方法,要建造一百個不同的廁所是不切實際的。希望城市規劃者不只看到一種人的需要,而是考慮到不同人,如在廁所加一個掛鈎或將鈎放低點,已能幫到更多人。」

小芳的「手」是一個裝有鐵釘的藍色吸盤,助她如廁時脫褲穿褲。 (斯如攝)

觀察不只是指意識到他人的存在,而是要看清別人的需求和能力,有時盲目的善意也會幫倒忙。「以往外出腳上都會掛一個攜帶八達通的袋子,乘車時我自己抬腳付款便可。間中會有人問我是否需要幫忙,我通常不會婉拒對方好意,但他們幫我拍卡後,往往不會物歸原位。有人會把八達通放進我的背包,這還好;有人會將卡放進我褲袋裏,我自己根本拿不到,結果又要找人幫忙取出。」小芳認為大眾若能拋開成見,看清他人的「能」與「不能」,尊重每個人的不同,已是踏進了共融的大門,「其實只要多一點觀察,多一點問候,多一點表達自己,就已經足夠。

夬兒藝術 擁抱多元能力

楊小芳主持的殘疾藝術駐留計劃,其中的展覽名字叫「夬兒」。「夬」讀「怪」音,搭配不同部首可演變出「抉」、「訣」、「玦」等字,象徵着被標籤為殘缺的殘疾人士其實充滿無限可能性。可是,社會喜好劃分界線,總認為「健」比「傷」更有價值、更受重視。「每個人也許都會有殘疾的時候,只是時間遲早問題。」小芳如此看待。

殘疾不能定義個人能力

參展的4位藝術家,有着多於4種的不同身份與背景——她們是聽障人士、SEN兒童導師、沙畫家、聾人的子女、糖尿病患者、素食者……這些身份在她們的作品中重疊、顯現,沒有人只被一種標籤界定。小芳表示,希望觀眾看到殘疾不能定義一個人,更不能概括一群人,看到殘疾人士和健全者一樣,有不同能力、不同需求。「當大眾不是單純聚焦在殘疾或健全之間的差異,已是邁向平等。」

「夬兒」展品、方芷盈的《字字語語》,自創的漢字猶如密語,反映聽障人士每次與人以口語溝通,如同解碼。 (斯如攝)

「夬兒」展覽的每件作品都承載着藝術家的獨特經歷,揭示他們鮮為人知的一面。如趙惠芝的《第一次》,以亂麻般的尿喉編織成錯綜複雜的人形,布板上粗糙的「刺繡」工藝既呼應她初學插尿喉的笨拙過程,又像緊繃的神經線,展現一型糖尿病患者每天所面對的疼痛。另一位參展藝術家方芷盈,參考了甲骨文自創漢字,用似曾相識的「外星文」邀請觀眾解謎,饒有趣味,同時刻劃了聽障人士與健聽者溝通時「雞同鴨講」的經歷。展覽並將「非殘疾」藝術家的作品與「殘疾」藝術家的並置,給予每人平等發言權。

葉珮珮的《說話觀察》,記錄了她和聽障藝術家方芷盈每天的說話內容。 (斯如攝)

記者親身參與工作坊

駐留計劃配有工作坊,記者參加了由楊小芳設計和指導的「身體工作坊」。與她的藝術作品一樣,工作坊沒有特定的寓意,參加者不只能用眼觀察,還能親身體驗,用心領會,再自行解讀。參加者要運用全身不同部位,擺出平時不常做的姿勢,進行各種活動。其中一個任務要將五支竹籤固定於雙掌指頭之間,由於沒有第三隻手輔助,參加者均是撿一支、跌兩支。有參加者靦腆地找人幫忙,也有人抿着嘴不斷嘗試。每個環節之後,小芳都會讓參加者圍圈分享感想。有人表示起初不敢求助,有人認為只要承認自己的不足,求助他人並沒問題。小芳在一旁靜聽,沒有發表意見,「因為,如果沒有人願意聽,也是沒用。我想說的,參加者都替我說了。」記者回想固定竹籤的過程,期間只顧拾起掉下的竹籤,「求助」二字從未掠過腦海,亦未想過幫助他人,如同神話中獨困地獄的薛西弗斯,眼前只看到不斷從山頂滾落的巨石。社會鼓吹獨立自主,求助與軟弱彷彿畫上等號。聽畢楊小芳的分享,記者才明白到沒有人是一座孤島,適時向人伸手,並不等於懦弱,而是了解到個人總有力有不逮之時。這一次別人助你渡過難關,下一次你也可以變為助人者。

及後工作坊要求十多位參加者圍成一個大圈,齊心協力撐起彼此指尖間的竹籤。經歷多輪訓練,參加者慢慢摸索出兩旁夥伴的體態與氣息的特性,旁人有困難時慰問,自己遇挫折時求援。小芳認為他們已逐漸掌握了互助的學問,「工作坊不但可評估他人的能力,也可衡量自己的力量,同時看到彼此真正的需求,尊重每個人的不同。」

參加者最後在互相扶助下,用手撐起彼此的竹籤,並圍成一個不整齊但沒有缺口的圓。

小芳表示,藝術空間來年將繼續舉辦殘疾藝術駐留計劃。「共融不是一朝一夕能達到,要讓大眾對殘疾改觀,必要潛移默化。」小芳深知,在本地推動「夬兒藝術」的路不易行,「期望政府能給予我們及其他推動者足夠的支援,讓推廣共融的工作持續下去。」