中國郵政儲蓄銀行董事長李國華

郵儲銀行力爭盡早在港設立分行

《香港商報》獨家專訪中國郵政儲蓄銀行董事長 李國華

【香港商報網訊】碩果累累的金秋時節,中國郵政儲蓄銀行收獲了今年全球最大IPO桂冠,譽滿全球。本報執行總編輯劉曉東日前帶隊在北京金融大街北端的中國郵政儲蓄銀行大廈專訪了郵儲銀行董事長李國華。

在接近1個半小時的采訪中,李國華為本報娓娓道來在港投資者關心的各種熱點話題。在國有商業銀行向上市銀行的身份轉變方面,李國華思路清晰、到位;對於本港投資者的關切,其想投資者之所想、急投資者之所急;談及企業發展過程中的各種不同聲音,其用郵儲銀行近十年的優異經營成果予以回應;從老郵政人向郵儲銀行掌舵人的嬗變,其始終保持著積極、年輕的學習心態。

談及郵儲銀行令同業豔羨的不良率水平,李國華清醒地表示,「這不等於我行的風控水平、經驗、手段就比其他大型銀行要高,而是得益於我行獨有的一些特點。」李國華在專訪時還表示,此次在港IPO獲得了各方面的高度認可,眾多國際知名投資機構紛紛積極認購郵儲銀行,用實際行動為郵儲銀行點贊。

李國華專業、務實,對財務數據如數家珍,博采同業之長、堅守經營底線,直面該行發展過程中的各種機遇與挑戰,正帶領郵儲銀行成為最受信賴、最具價值的一流大型零售銀行。香港商報記者 齊曉彤 鄧建樂 張麗娟

香港上市倒逼公司治理進一步完善

香港商報:貴行赴港IPO引起了全球關注,請問貴行為何選擇在本港上市?貴行「股改——引戰——上市」的整個過程給全行帶來了哪些可喜變化?

李國華:郵儲銀行上市充分考慮了自身發展需要、宏觀經濟和市場環境等各方面因素。我行之所以選擇在香港上市說實話主要考慮到香港是一個成熟的資本市場,而且是一個國際化的金融市場。在香港上市有利於使我行的股東更加多元化、國際化,甚至是吸引國際上一些知名的投資機構成為我行的股東。這次我行的目的達到了,像李嘉誠基金會等對我行都非常認可。這些知名投資者的要求是非常嚴格的,或者說他們的投資是非常挑剔的,他們的進入既優化了我行的股權結構,同時,也確實提升了我行的知名度。另外,我行的資本有效補充機制基本建立起來了。銀行是經營風險的行業,同時也是高資本消耗的行業,如果沒有建立一個有效的補充機制,對下一步的經營、發展會帶來很大的壓力。今后,我行也將不斷地完善資本長效補充機制。我認為還有最后一點很關鍵,選擇在香港上市倒逼郵儲銀行必須要按照國際化的水準迅速提升公司治理水平,因為上市后就是一個透明企業,如果達不到這個水平,可能各種質疑聲音就會來。在香港成功上市確實給我行帶來了很多有利的機遇,也帶來了一些挑戰。這次上市確實也非常不容易,能夠取得這麼一個成績,我們也感到自豪,各方面也高度認可。我們這次IPO不僅規模大,募集資金總額達591.5億港元(行使超額配售權后);發行定價也非常理想,這是非常不容易的。因為在目前這樣一個宏觀經濟形勢下,在全球有一些機構對中國經濟,特別是對中國銀行業持懷疑態度的情況下,能夠取得這樣的定價水平是難能可貴的。

堅持零售大行戰略 助力內地經濟轉型

香港商報:作為今年IPO的全球冠軍,本港投資者非常關心貴行未來如何提高股東回報率?以及在全球經濟形勢不太好的情況下,貴行如何進行業務拓展?

李國華:總體來講,這次IPO還是非常理想的,是近兩年來全球最大IPO,也是近6年來最大的H股IPO。在香港成功上市之后,我們連續開了很多次會議,研究怎樣進一步提升公司治理水平,怎樣更好地、健康地加快發展,怎樣用更好的業績來回報股東。這些我們都在抓緊推進、落實。

今后郵儲銀行的戰略仍然是立足本土為主,以大型零售銀行作為戰略發展目標。我認為這一方面符合我行的資源稟賦和資源配置情況。郵儲銀行網點眾多,有4萬多個,而且71%分布在縣域及以下地區。我行在縣域地區有較強的比較優勢,因為在農村地區除了我行之外主要是一些區域性銀行,但區域性銀行在品牌、網絡、系統支撐、業務範圍等方面跟大型銀行比還有一定的差距。另一方面,我們也能充分利用自身網點布局的優勢,有效地彌補中國銀行業在金融服務方面的一些分布不均,特別是農村地區金融服務不足的現狀,因此也獲得了國家政策和監管部門的大力支持。

此外,郵儲銀行的戰略定位跟國家宏觀經濟轉型升級發展高度契合。大家都知道,現在中國經濟提出進入「新常態」,要轉型升級,其中有很重要的兩大方面:一個是一些傳統產業的更新換代,過剩產能的退出;另一個是消費升級,城鎮化建設、中小企業的快速發展。我行的戰略與后者是高度契合的,所以從總的戰略上來講,我們堅定大型零售業銀行這個戰略定位不動搖。

詳解三大具體經營發展方向

李國華:從具體經營發展來看,在傳統信貸業務領域,我們還是堅持「一大一小」戰略。「一大」就是大型央企、行業龍頭企業、地方上的優質企業,這麼多年來我行的經驗告訴我們,這些大企業,尤其是成長性比較好的企業,他們確實抗風險能力非常強,到現在我行大企業的貸款不良率幾乎為零。「一小」就是服務小微企業、服務居民、服務「三農」的各種需求,尤其是轉型升級的消費。為主動應對金融競爭趨勢,我行第一家子公司中郵消費金融公司於2015年11月正式開業。在不到一年的時間里,中郵消費金融公司服務客戶20萬人次,累計放款達40億人民幣左右,貸款餘額近30億人民幣,資產質量優良。相對於同期成立的其他消費金融公司,中郵消費金融公司在做好風險控制的基礎上,快速做大業務規模,通過O2O推進消費金融業務城鄉全覆蓋,先試先行部分新技術、新模型和新模式。

第二個大板塊類的業務,是我們在經營上把一些短板拉長一些。比如公司類業務,我們在城市里面的一些業務和我們整個的業務結構相比還有一些差距。城市網點的資源能夠很好地釋放出來,將來這塊業務也是一個新的增長點之一。

第三,我行跟同業相比,在很多領域還有很大的成長空間。比如私人銀行業務我們做得很少,現在剛開始。還有信用卡業務,截至6月底,我行信用卡發行了1100多萬張,但我們現在的客戶規模超過5億,這一塊發展空間和潛力還是非常大的。去年我行剛剛成立了託管、投行這些業務部門,通過在社會上招聘一些同行優秀的人才以及加大培訓力度等,來迅速開展業務。我行中間業務跟同業還有一些差距,但我認為差距就是潛力,這一塊將來也是我行一個大的增長空間。

除了這些之外,我認為剛才說到像整個國家的宏觀經濟發展給我行提供的空間非常大,比如說新型城鎮化建設。目前國家城鎮化率為56%左右,西方發達國家一般是超過80%,我們有20多個百分點的空間,城鎮化將帶來城鎮新市民在醫療、教育、住房、養老和消費等領域的巨大需求。在農村地區、三四線城市,我行和其他大型商業銀行比有它的獨特性,在整個城鎮化建設過程當中,我行大量的資源配置能夠很好地適應這個戰略。

再比如,國家現在提出「大眾創業、萬眾創新」,就是要培育一些有成長性的、有潛力的、高品位的中小企業,因為中小企業在吸納就業、搞活經濟方面與大型企業相比確實有不可比擬的一些優勢。我行的戰略與此也是相吻合的,這一塊也有相當大的發展空間。

五方面透視郵儲銀行不良的真實性

香港商報:你認為在投資者推介過程中,國內外的投資者對中國銀行業以及貴行的哪些信息最為關注?投資者最集中的疑問點在哪里?貴行向境內外投資者重點推介的亮點有哪些?

李國華:在路演過程中,境外一些投資機構對中國銀行業不太看好,最大的擔憂就是資產質量問題。從報表上來看,沒有道理不看好中國銀行業,我跟他們交流,他們主要是質疑不良率的真實性,認為一些隱形的、潛在的不良沒有充分地暴露出來。所以在香港上市過程中,我們側重講了我行的兩大亮點,其中一大亮點就是我行的資產質量優異,而且將我行資產的真實性向投資者進行了透徹的分析,在這方面溝通得非常充分,我認為這也是這次能夠得到市場的認可和青睞很重要的因素。

我行6月底的不良率是0.78%,不到內地銀行業平均值的一半。應該講這個真實性是很高的。我認為有幾點可以說明我行資產質量的真實性。首先是內地銀行業的不良水平從前年開始逐步攀升。我行2015年底的不良率是0.80%,截至今年6月底是0.78%,從一般道理來講,在整個銀行業不良率攀升的情況下,我們都沒有主觀意願還要再往下走,郵儲銀行本身已經比同業低很多了,跟著往上走也說得過去,而且隱藏的風險總有一天會爆發出來,應該講我們沒有隱藏不良的動機和必要性。

其次,中國銀行業的五級分類中很重要的是關注類指標,因為關注類貸款可以向上成為正常貸款,也可以向下遷徙形成不良貸款。去年底,郵儲銀行關注類貸款的占比是1.5%,可比同業是3.49%,我們比同業低了將近2個百分點。而可比同業關注類貸款往下遷徙變成不良的比例是22%左右,我行是6.5%,也優於同業。

再次,今年以來,內地銀行呼吁下調撥備覆蓋率的聲音此起彼伏,同業一般都是160%左右。郵儲銀行的撥備水平在6月底是293%,這也從另一個方面反映出我行不良的真實性。

第四,剛才講到我行的經營和其他大型銀行有非常大的不同,我行堅持「一大一小」的經營策略。,從「大」的方面來講,大企業大部分都是上市公司,信息披露的真實性、透明度都比較高,要隱藏他們的不良非常難。從「小」的方面來講,農戶、小微企業等的貸款,很重要的特點就是額度小、期限短,貸款戶分散,隱藏不良的話紙包不住火。

第五,我行一些不良貸款指標比監管標準要更為嚴格。比如,小額聯保和保證貸款,我行規定10天以上沒有還本付息,就納入不良,監管標準是90天;保證類小企業貸款,我行規定是30天以上沒有還本付息,就納入不良,監管標準也是90天。這五個方面可以充分反映出我行不良的真實性還是很高的,是值得大家信賴的。這是在講述投資故事中的第一大亮點。

與城鎮化建設、消費升級共成長

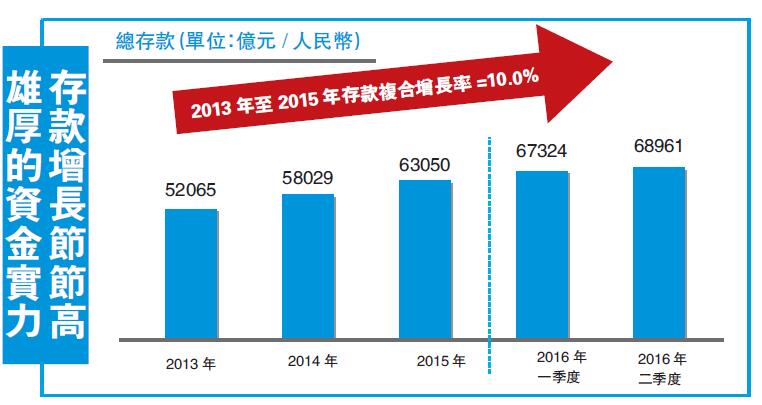

李國華:第二大亮點是講述郵儲銀行的成長性。截至6月底,我行的存貸比約40%,其他商業銀行一般都在70%到80%,我行存貸比較低,是因為有一個歷史發展過程,因為其他銀行一般都是批出一個總部,然后逐步設分支機構、吸收存款、同步放貸。我行是從辦了21年負債類業務的基礎上,2007年掛牌成為了一家商業銀行,那時候郵儲銀行就有1.7萬億人民幣的存款,所以存貸比有一個漸進提升的過程,這幾年我們在大型商業銀行里貸款增幅是最高的。

中間業務,因為我行成立時間比較短,還有很多業務可以做,像剛才講的很多中間類業務,包括信用卡、託管、投行、財富管理等。我行有超過4萬個營業網點、超過5億的個人客戶,市場是現成的,未來加大對該領域的重視程度,配置一些資源,把工作重心稍微調整一下,這些業務就可以做起來。

我行的戰略定位和國家宏觀經濟發展是高度契合的,大家千萬別小看這個。新型城鎮化建設和消費升級的潛力非常大,這些跟我們這家銀行的資源配置也非常吻合,因為中國的新型城鎮化不是搞幾個特大城市就可以了,習近平總書記、李克強總理多次講話都講到,新型城鎮化建設要更注重中小城市的建設。

香港商報:貴行來港上市是國際化的第一步。請問貴行計劃何時在本港設立分支機構?未來有哪些海外布局的構想?

李國華:在香港成功上市,標誌著郵儲銀行整體改制、國際化已經邁出一大步。作為內地網點最多的大型商業銀行,我們總的戰略是立足本土的一家大型零售商業銀行。伴隨著人民幣走出去戰略的深化、全球經濟一體化進程的加快、客戶需求多元化的推動,郵儲銀行將按照「立足本土、融入國際、布局合理、經營穩健、風險可控」的總體要求,有序進行海外布局。我們擬在香港先設立辦事處,并爭取盡快設立分行,未來不排除在其他區域設立分支機構。

香港商報:招商銀行在香港設立分支機構很便捷的一個方式就是把永隆銀行給收購了。

李國華:我們不排斥用收購的方式。在香港設分行已經有了初步的考慮,但這個分行怎麼設?是買一個、還是自己建一個再慢慢發展,還需要進行深入的研究。

郵儲是一家學習型銀行

香港商報:貴行的風險管控以穩健著稱,不良率比內地同業一半水平還要低。請問貴行為何能夠取得這樣好的成果?

李國華:郵儲銀行是一家年輕的銀行,我們也是一家學習型的銀行,大家這種學習的意識、動力、自覺性,我認為都是非常強的,所以我為我的團隊感到自豪。郵銀銀行成立之初,很多人都擔心,你們都是郵政出身,搞郵政是行家里手,搞銀行是外行,能不能把這家銀行經營好、管理好,確實很多人都打了一個大問號。

我認為我們之所以能夠取得成功,很重要的一點就是善於學習,比如風險管控,我多次講過,郵儲銀行現在的風控不良率那麼低,并不等於說我行的風控水平、經驗、手段就比其他大型銀行要高。但我認為我們有一些獨有的特點,首先得益於我們「一大一小」的經營策略,有針對性進行貸款風險控制。在「大」的方面,我行著重選取高信用評級的優良企業,貸款客戶重點是大型基礎設施建設項目、央企和行業龍頭企業。在「小」的方面,我行具備零售信貸風控的獨特優勢,貼近客戶,積累了深厚的客戶基礎;擁有龐大的客戶數據量,利用大數據風控技術優化信貸風險管理;個人消費貸款和小微企業貸款業務筆均金額較小,貸款組合風險高度分散。

其次,我們堅持審慎經營的理念,奉行「適度風險、適度回報、穩健經營」的風險偏好,對於不熟悉的行業或者是風險比較高的業務,我們寧願不做。

另外,就是我們充分發揮后發優勢,積極向同業學習,吸取同業發展經驗及教訓,建立先進的全面風險管理和信貸管理機制。有一次,我與風險管理部進行座談,我就問他們,我們銀行的一些制度、模型你們是怎麼弄出來的?他們說去同業進行考察學習,各行有各行的優勢,我們博采眾長,好的進行吸收,再加上我們自己的理解建立起來的。應該講,后發優勢就出來了。學習是郵儲銀行非常大的特點。建行之初,很多同事白天要上班,基本上都是利用禮拜六、禮拜天和晚上的時間學習,郵儲銀行的同事就是在這樣「飢餓學習」的歷程中走過來的。

郵政郵儲緊密互動

香港商報:郵政體系有著天然且密集的網點分布,郵儲銀行又根植於中國郵政集團,投資者對兩者的深度合作也非常看好。郵政集團有物流網絡、郵儲銀行有資金流數據、兩者的信息流也非常大,未來會有哪些比較好的合作,或者是深度的價值挖掘?

李國華:這里,我舉個例子,比如在農村電商領域,雙方就開展了緊密的合作。郵政集團自身有5.5萬個自營網點,還有將近30萬個各種加盟網點,截至今年7月底,中國郵政農村電商交易額已經達到230多億人民幣。這30萬個加盟網點遍布城鄉,主要是在農村地區,基本上到了行政村。郵政集團計劃再用兩三年時間建到50萬個至60萬個加盟網點,讓所有農村地區的行政村以上都有郵政集團的加盟網點,這樣網絡的觸角就更深一步,這與郵儲銀行服務「三農」的戰略定位高度契合。我們正在嘗試運用郵政的網絡資源,帶動郵儲銀行的客戶獲取和市場拓展,目前正在浙江、山東、河南、江西這幾個省試行,其中,僅在浙江省,通過大力發展農村電商帶動的儲蓄存款增長,今年以來就超過了200億人民幣。郵政集團現正在加快推廣農村電子商務平臺的建設,這個平臺建好了,我們就可以在農村地區搭建起功能強大的商品流通體系,最終郵儲銀行和中國郵政都將從中獲益。

目前,在農村地區,商品流通主要是個體戶,個體戶的規模很小,商品層層批發,成本比較高,而且多層批發難免會有假冒偽劣產品進入這個體系。郵政農村電子商務平臺,以集團和省郵政公司進行兩級批發,這樣成本下來了,假冒偽劣產品也基本堵在農村流通體系以外。

我們也在做農產品返城,做得很成功。我們教加盟店主怎樣上網,怎樣把農產品推介到網上去,也組織人把當地的農特產品進行策劃包裝,把農產品返城做起來,現正在大力推廣。這時候郵儲銀行切入郵政農村電商服務體系,為加盟店所在區域內的農民提供小額取現、開戶辦卡、繳費充值、代收代付等服務,同時基於電商交易數據,為其在線提供網絡貸款「掌櫃貸」。「掌櫃貸」在短短幾個月試點時間內,授信800多戶,放款2400多萬元人民幣。近期,我們計劃全面推廣。此外,大量的支付結算、農民的消費貸款、小店主的經營貸款等各種金融需求都將引流到郵儲銀行體系。郵儲銀行可以提供優質的金融服務,甚至在價格方面也可以給予一定的優惠,因為這些業務組合起來做價格就能下來。試點的幾個地方都做得非常好。

香港商報:這個資源整合還是比較有效率的,擴張網點的成本也非常小。

李國華:這個事情得到了李克強總理、汪洋副總理的多次肯定。現在正在全國大力推廣。將來我們在農村地區資源的高度整合是完全可以一起的。

另外,中國的集郵市場是一個緩慢上漲的市場。最近郵政集團和郵儲銀行合作開辦了一個集郵聯名卡,全國大概有1000多萬的集郵愛好者,如果他們開辦了郵儲銀行的集郵聯名卡,到郵政集團集郵就可以有一些便利,我們通過這樣的業務來拉動銀行的業務增長。

博采全球優秀商業銀行之長

香港商報:貴行在講郵儲銀行故事之前一定對其他的銀行有過研究,您認為世界上其他銀行對郵儲銀行有哪些值得借鑒?您對哪些銀行還是比較關注,考察或研究過?

李國華:從銀行成立伊始,我們就保持著積極的學習心態,向優秀的國內外同業機構學習、取經,我行在立行之初關注學習比較多的是印尼人民銀行(BRI)。BRI是全球國有銀行從事小額貸款業務的典範。截至去年末,BRI的資產規模在印尼銀行業排名第二、凈利潤連續10年位居印尼銀行業第一名,市值位居第二。其小微貸款管理體系、風控理念和文化都很值得學習,重視批零聯動發展公司和零售業務,我們都有所借鑒。

融資難、融資貴是一個世界性難題,之所以難,主要是幾個方面的因素:一個是小微企業的信息不對稱、不健全,他們沒有一整套完整的財務報表,不好全面地評價他們。第二,這些企業一般都是小企業、成立時間比較短,一般資金實力不夠,缺少一些可抵押物、可擔保物。第三,這種企業比較小,他要的貸款規模也比較少,像郵儲銀行平均下來小額貸款戶均僅六七萬元,但貸6萬元和貸60個億一樣,我們都要去做盡職調查、評估,還有貸后管理,貸款金額太小,成本就比較高。成本高還有一個因素,因為這些地方可能在農村地區,銀行機構又在地級市或者是省會城市,到貸款人那里來回的汽油費還不夠收回來的利息錢,所以就沒有積極性。最后歸結到一起就是風險問題,所以小貸業務是比較難做的。

當時國內還沒有成功的經驗,我們在建行之初主要向印尼人民銀行學習,我們派了團隊去交流,我也親自帶隊去學習過。當然,我們并不照搬BRI的做法,因為印尼整體經濟跟我國的經濟發展程度、發展結構差別還是很大的。我們還與德國國際合作機構簽署協議,雙方聯合組建「小額信貸和零售銀行業務項目」團隊,并開展相關合作。可以講我們是在「拿來主義」的基礎上升華,把我們自己的一些經驗、技術融合到里面去。

全球優秀的商業銀行很多,各有特色,關鍵是必須要結合我們的資源稟賦、發展戰略、發展階段來研究。像去年我們引入的一些戰略投資者也很值得我們學習。比如說瑞銀,世界知名的一家大銀行,更重要的我們認為他在財富管理方面有優勢。所以我們引入他作為戰略投資者之后就明確一條,要在這方面進行一些經驗的共享,甚至包括業務的協同發展。我們現在在這些方面的一些知識、經驗的共享工作,包括對我們人員的培訓工作都已納入計劃,現在正在探討有沒有可能聯合搞一些類似財富管理的業務。

再比如基業長青的百年老店——摩根大通,既是一家商業銀行,也是一家成功的投行,更重要的是摩根大通也是美國本土網點比較多的銀行,在網點管理、網點轉型方面有很多經驗值得我們借鑒。最近他也派了一個團隊在幫助我行進行網點轉型。

還有星展銀行,其在數字銀行等方面有著一些成功的經驗,我們也在探討怎樣來進行一些資源和經驗共享。