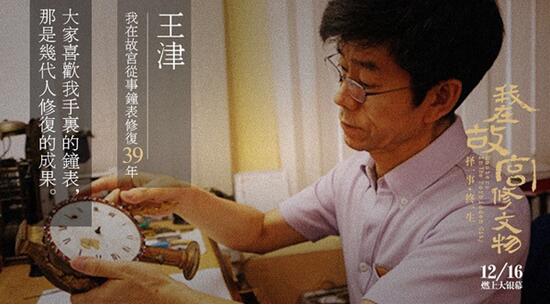

今年2月,三集紀錄片《我在故宮修文物》走紅,豆瓣評分高達9.4分,超過了系列紀錄片《舌尖上的中國》。到了12月,電影版《我在故宮修文物》也上了院線公映。《我在故宮修文物》的熱播一改大眾對于紀錄片的刻板印象,同時也再次將故宮推到公眾面前。

12月26日,故宮博物院院長單霽翔在人大明德論壇發表演講,講述了《我在故宮修文物》背后的故事,并展示了故宮治理在近幾年取得的成就。

資料圖

單霽翔介紹,2012年以來故宮經歷了一系列變化:網上售票開始流行;曾經用來控制人流的欄桿被拆除,轉由安保人員來進行人流控制和檢查;曾經深埋在倉庫里的諸多文物被修復并且被搬上展廳;故宮表情包、故宮手機殼、故宮App等一系列故宮文化產品出現。單霽翔說這一切改變都是為了讓歷史文化資源真正走入人們的生活。

單霽翔自稱是故宮的“守門人”,他說他的使命不僅僅是看管文物,還要讓故宮文物的影響力走出大院,深入到每個人的心里。“我們過去經常提及一系列數字:這個博物館有多少館藏、每天接待多少游客,但這不是真正衡量一個博物館的標準。如果你有大量館藏,但是絕大部分人都看不到的話,這個博物館就是不合格的。我們真正期待的不是數字,而是這個博物館能夠活起來,能夠真正融入人們的生活。”單霽翔說。

我們希望讓年輕人更加理解故宮

今年7月,NEXT IDEA與故宮博物院宣布建立合作伙伴關系,開展長期合作。合作首年,故宮博物院開放了一系列經典IP,在年輕人中征集“表情設計”和“游戲創意”。一系列故宮表情應運而生。單霽翔認為這些表情首先是使故宮的形象更加年輕化了。“我們希望讓年輕人更加理解故宮。“單霽翔說。

資料圖

過去故宮博物院門前的廣場沒有一個椅子,沒有一把凳子。游客在廣場前大多只能席地而坐,或者坐在故宮門前的56棵樹的樹坑邊緣。“他們其實也并不一定都是要進故宮的。很多人都是很早就過來看了升旗,在天安門廣場。到故宮前面餓了渴了就休息一下。有60%的人會進故宮博物院,另外30%的人可能就直接去王府井買東西或者去別的地方了。“單霽翔說,“但是無論如何我們要有愛心。”故宮博物院于是將樹坑填平,在每顆樹的周圍都設置了樹凳。“樹凳一圈就能坐12個人,我們有56棵樹,就有600個位置。”

單霽翔說樹凳建好后有人跟他提議:院長我們正好56個民族,然后56棵樹,一棵樹起一個名兒多好。“我說千萬不能這樣,要是死一棵咋整啊。我們做事情一定要做實事,不要做這些虛事。我們就是想人們能有尊嚴地坐在那里休息。”

傳統工匠是修繕工程的主力

古建筑修復一直是故宮工作的重心。2002年故宮維修方案制定,計劃在18年內,也就是在2020年之前完成對故宮所有文物的修復。

這一整體保護修繕工程需要投入大量人力物力。“一方面,現在的古建筑材料供應市場上已經難以購得所需優質傳統材料,更加上實施政府采購,按照一般標準控制經費,更難以保證故宮古建筑修繕所需傳統材料的質量;另一方面,在傳統技藝傳承方面存在危機,一些施工技能只有那些有著長期實踐經驗的傳統工匠才能掌握,但是這些身懷絕技的傳統工匠目前已經難以尋覓。”故宮方面介紹。傳統工匠是修繕工程的主力。《我在故宮修文物》中就再現了這些文物修復者“擇一事,終一生”的“工匠精神”。這里頭的需要的堅守以及細致的工作態度是常人難以想象的。

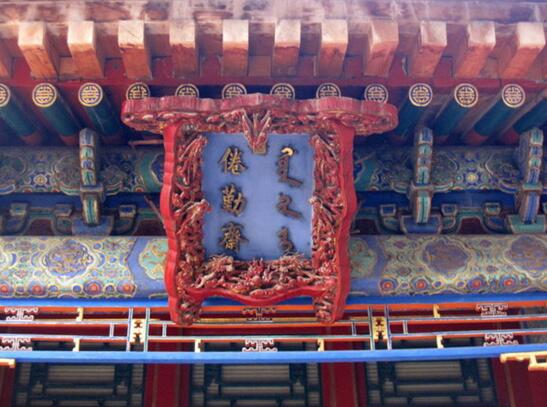

倦勤齋外景(資料圖)

以乾隆花園的修繕為例。這個紫禁城東北部的長方形院落長160米、寬38米,對整個院落的修繕是一個很大的工程。當時的修繕工程計劃為七年。每道工序都要進行詳細的記錄,并且寫出修繕報告。每件文物都要根據原材料、原記錄進行修繕。

很多匠人對文物修復材料的選擇有著驚人的“偏執”,他們力圖還原文物本身的樣子。而事實上在很多情況下參觀者可能都看不出他們修繕的成果。

倦勤齋是乾隆花園的一部分,是乾隆讓位后的住所。其室內嵌竹絲掛檐,鑲玉透繡扇,建筑級別很高,因此修復起來難度也很高。倦勤齋內最令人矚目的是室內頂棚及西墻、北墻上滿繪的圖畫,修繕時工匠們發現它背面裱的那層壁畫是一種植物做的。估計是當年采自于安徽的山里。為了壁畫原狀,故宮修復人員特地去安徽山里找這種植物并研究可以用其制作紙漿的技藝。上百次的試驗后,這些匠人最終找到了壁畫的修繕方法。

倦勤齋匾額(資料圖)

單霽翔說:“其實今天我們根本就看不到他們修繕的成果,因為都被畫掩蓋了。但是為什么還要這么做呢?就是為了二百年以后,三百年以后,我們的后人再修倦勤齋的時候,能夠知道當年是用什么樣的工藝、什么樣的技術、什么樣的材料。這就是今天我們工匠精神必須秉持的,為未來保護今天的歷史、今天的文化。”