1978年12月18日,在中華民族歷史上,在中國共產黨歷史上,在中華人民共和國歷史上,都必將是載入史冊的重要日子。這一天,我們黨召開十一屆三中全會,實現新中國成立以來黨的歷史上具有深遠意義的偉大轉折,開啓了改革開放和社會主義現代化的偉大徵程。——習近平

【香港商報網訊】記者 胡薇 報導:40年的偉大變革對於廈門這座城而言更是意義非凡,作為中國首批四大經濟特區之一,廈門率先確立了經濟特區先行先試的角色。

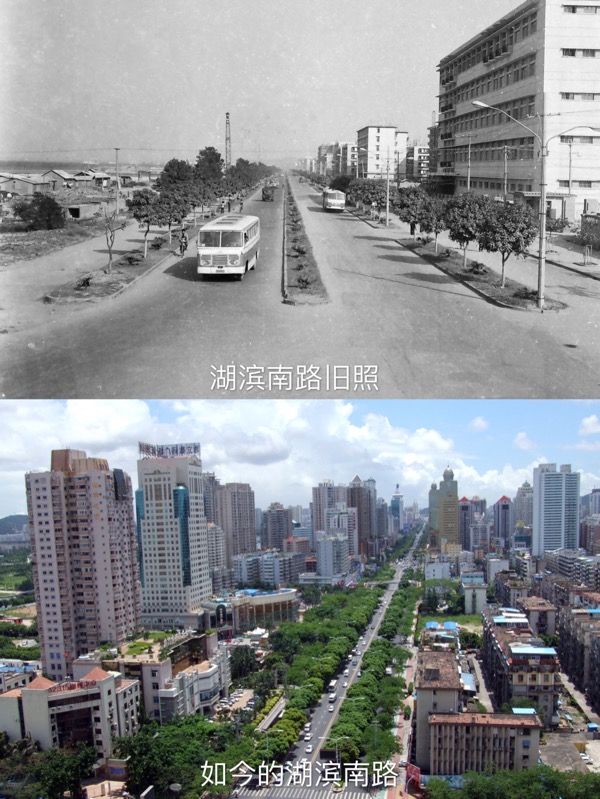

1980年10月,國務院批準在湖里2.5平方公里範圍設立廈門經濟特區。1981年10月15日,廈門經濟特區湖里出口加工區首期工程破土動工,拉開了特區建設的序幕。

1987年9月6日,由廈門、漳州、泉州、龍巖四地聯合主辦的閩南三角區外商投資貿易洽談會在廈門開幕。1988年9月8日,貿洽會升格為福建省外商投資貿易洽談會。從那以後,「9·8」洽談會的成員單位不斷增加,形式也在不斷創新。到1991年,福建省貿洽會升格為口岸貿洽會,1997年又升格為中國貿易投資洽談會,直至今日,成為了中國乃至世界投資貿易的重要展會。

2015年自貿區的掛牌,深化兩岸交流合作,發展跨境電商等等等。廈門不僅見證了歷史的變革,更是在這40年的進程中闊步向前,從一片荒地,蛻變成經濟、社會、文化不斷發展的國際化、現代化都市。

今年1-9月,廈門地區生產總值已經達3297.75億元,增長7.6%。其中,第一產業增加值17.04億元,增長0.5%;第二產業增加值1368.24億元,增長8.1%;第三產業增加值1912.47億元,增長7.2%。

這一組組數據所表達的不僅是廈門的成就,更是改革開放以來的不斷努力和奮進。就在近日,中國社會科學院和經濟日報社共同發佈一份重磅報告《中國城市競爭力報告No.16——40年:城市星火已燎原》。報告構建了城市綜合經濟競爭力指數、宜居競爭力指數、可持續競爭力指數,對2017年中國294個城市的綜合經濟競爭力和289個城市的宜居競爭力、可持續競爭力進行了研究,40座城市當選「經濟發展最成功的城市」,廈門位列其中。

廈門經濟特區建設在改革開放的東風下走過37年的歷程,這座城市砥礪奮進到今天,已然從小漁村發展為海峽西岸重要的中心城市,兩岸經貿交流合作的前沿平臺,廈門用自己奮進之筆描繪出高顏值、高素質的花園城市。

我看著改革的春風吹來 廈門發生了巨變

1984年2月7日—2月10日,鄧小平視察正在建設的廈門經濟特區,並題詞「把經濟特區辦得更快些更好些」。同年3月,中央決定把廈門經濟特區從2.5平方公里擴大到全島。隨後,國務院相繼批準設立海滄、杏林、集美半島三個臺商投資區,實行經濟特區現行政策。1992年又批準設立象嶼保稅區。

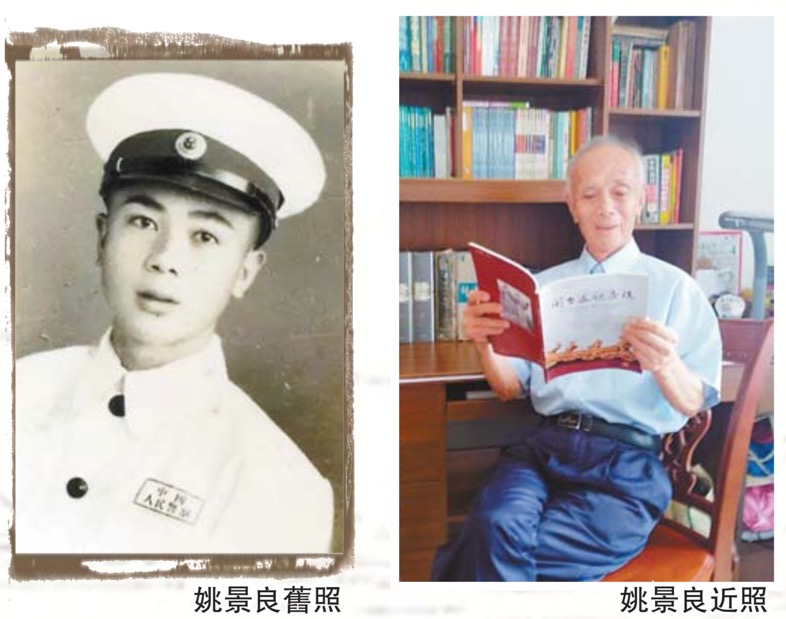

姚景良,83歲。在廈門居住62年。退休至今,依然奔走在城市角落,傳播閩南文化。

「我到廈門的時候,廈門是孤島,人口還不到十萬人,這些年,來來回回在廈門住了好幾個地方,島內基本上都走遍了。改革開放之前廈門只有一條從鷹潭到廈門的鷹廈鐵路,那時還得坐船去廈門島。那時候,城市只有幾平方公里,用一輛自行車騎一個小時就可以走遍島內。84年鄧小平視察廈門特區後,建設擴大到全島,之後擴大到島外1600多平方公里。巨變讓廈門全面開發建成繁榮昌盛之市,成為世界知名之市,也是世界宜居之市,這是無法想象的。生活上,從小菜市擴大到大超市,遍布每個角落,出門可以買到各種想要的東西,給生活提供了很大的便利。醫療上,市醫院區醫院社區醫院衛生所很方便,以前出去看病半天回不來,現在很快就完成了。各方面得到了完善,對老年人來說,這樣的晚年生活很安定很快樂。心情愉快才能益壽延年。我是從退休開始做義工,一直做到現在。希望將剩餘的一點價值奉獻給社會,奉獻給廈門。」

姚老師為廈門創作的打油詩:

《贊廈門》

廈門人民有福氣,改革開放年四十。

小島妾為大特區,舊貌新顏特別美。

海上花園成世遺,城市優雅最宜居。

世界聞名共贊譽,將來廈門更出奇。

曲巧妮, 60歲,1986到廈門工作。

「我到廈門那會兒,廈門的人口才40來萬。那時,建設已經開始鋪開了。印象深刻的是湖里319國道在拓寬。我記得以前公交車只有三路。3路公交車1路火車站至輪渡 輪渡至廈大 ,廈大至火車站。而且以前小轎車、出租車數量特別少,後來有了24座位的巴士,隨叫隨停沒有固定站點。哦對那會兒啊還有三輪車,現如今多少條公交路線啊!變化太大了!1984年鄧小平視察後經濟特區大改革,從那以後就不得了了。人口也從四五十萬到現在400多萬。住房條件得到了改善,老市區幾戶人家共用廁所,自來水沒辦法每家每戶到戶,當時有個供水點,大家都到那排隊買水。現在自來水是進到每一戶人家了!」

今年是兩岸全面「三通」十週年,改革開放四十週年,兩岸關係也從當年的步步為營,走到今日關係密切、交流頻繁——金門落地簽、廈門成為臺灣水果最大進口城市、晉江為金門供水、平潭海峽公鐵大橋的建設等等。無不見證了兩岸之間一路走來的成就。兩岸往來人數逐年增加,截止今年10月份,臺灣本島海上直航總客流量103.89萬人次,空中直航總客流量達748.29萬人次。全面三通極大方便了兩岸的交流,節省了時間的成本,為兩岸經濟發展起到強大的推進作用。截止9月份,累計批準臺資項目數為16982項;合同臺資336.96億美元,實際到資147.46億美元。

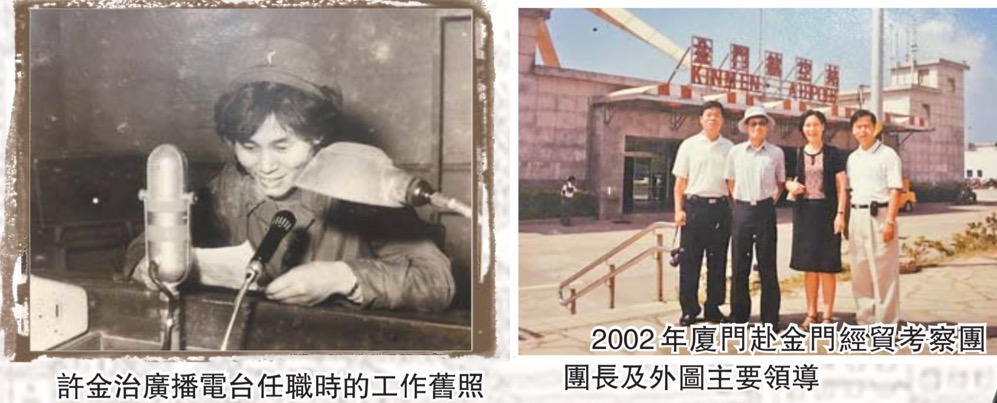

許金治,66歲。土生土長的廈門人,一生從事兩岸文化交流工作。退休後依然致力於廈門的文化產業。

「我早些年在前線廣播電臺擔任播音、編輯、記者,一直從事對臺工作。直到2002年到2010年,任職對外圖書交流中心書記。當時我們致力於兩岸圖書交流、文化交流。兩岸報刊直航也是開了先河,2002年廈門市經貿考察團赴金門考察,瞭解到可以通過金門將國際及港澳臺的報刊雜誌中轉至廈門,港澳臺報刊當天中午就能集合抵達,我還記得那時候還是通過漁民的船將報紙送至廈門的碼頭。一來二往,兩岸關係變得越來越緊密、交流越來越頻繁。我記得,當年第一屆兩岸圖書交易會,全國各地的出版社都來到了廈門參會,很是重大。首屆在廈門舉辦後,第二屆開始,一年在廈門,一年在臺北,走到今天已經越做越大了。時至今日,每天都有廈門直達金門的船,兩岸之間的交流也從當年幾十號人發展到如今幾百甚至上千人了。我是廈門海邊生,海邊長,我的愛情、友情、戰友情、同學情都在廈門落地生根。直到今天仍然還是願意付出自己的熱情為廈門奉獻自己的一生。」

翁天送,80歲,早期在廣播電臺後來到中學當老師,廈門生廈門長的臺籍。

「我感到比較震驚的那就是廈門在文藝上的突飛猛進,就這點而言全國是獨一無二的。一個小城市擁有兩個交響樂團:歌舞團和愛樂樂團,當時臺灣同胞聯誼會來開座談會時表示震驚。你想啊!一個樂團有幾十近百號人的隊伍啊!如果政府不重視的話不會這麼好。我曾在廈門老教師藝術團擔任副團長,所以對藝術這塊特別敏感。廈門音樂這些年來用「突飛猛進」來形容一點都不為過。以前就是廈門市歌舞團,然後有一個業餘的表演組織,還談不上什麼團,就基本沒有了。而現在,光是老年文藝團隊就有六七十家,如雨後春筍非常蓬勃的發展。我雖然是臺籍,但出生在廈門一直在廈門,從小在這塊土地生長有很深厚的情誼,我的家就在廈門。

翁老師的家族在文藝界赫赫有名,他的外甥女是當年紅遍港澳臺的歌手、演員翁倩玉。當年,那首中央電視臺《正大綜藝》的主題曲《愛的奉獻》紅遍中國大江南北,談起他至今還能想起那段旋律「愛是Love,愛是Amor,愛是Rarc,愛是愛心,愛是Love,愛是人類最美麗的語言,愛是正大無私的奉獻······」翁天送老師至今仍然活躍在廈門文藝界,用自己的一生,為廈門的藝術事業作出奉獻。」

改革開放走至今天,另一個令人不容忽視的就是移動支付,現如今移動支付已經成為生活中常用的支付方式。去年6月,廈門市成為全國首個在非稅收入繳款方式上同時開通微信、支付寶、銀聯錢包等三種移動支付方式的城市。

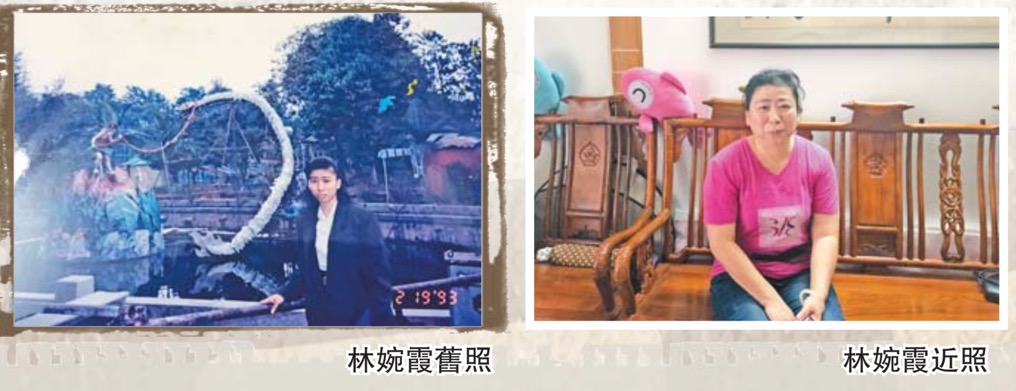

林婉霞 47歲,廈門人。

「變化很大!原來廈門城中心就是在中山路那一片到美仁宮那裡,看看現在。我們99年搬到前埔這邊來的時候,這邊是田園,剛開發。回家只能坐車坐到金雞亭,再換摩托車進來或是打的。而如今,四通八達,生活便利,到哪都可以用手機叫車,支付車費。我以前會去商場買東西,現在可能一兩個月才去一次 大部分都選擇網購,移動支付太方便了,我現在買菜都用手機支付 。生活在廈門,真好。」