1934年夏,萧红在青岛樱花公园

林贤治

记者刘功虎

香港导演许鞍华执导的电影《黄金时代》今年“十一”期间将正式上映。电影的主角是萧红——一位作家,一个极富传奇色彩的女性。

去年,内地导演霍建起也拍过萧红。事实上,从2011年萧红诞辰百年到现在,“萧红热”似乎一直涌动,关于她的影视作品层出不穷,图书市场也新出了不少萧红传记。

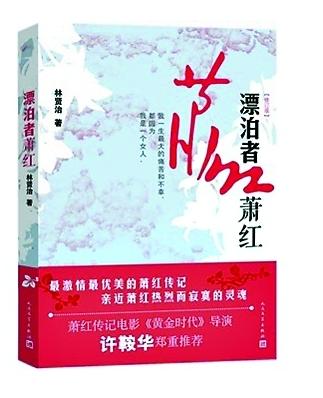

萧红为什么这么红?本报记者20日专访了萧红研究专家林贤治,请他谈萧红其人其文其事。林贤治的《漂泊者萧红》一书,年内将修订出版。

“不作死不会死”太轻俏

萧红一生追求爱与自由。林贤治认为,“她一生追求自由的品性,让她本人的故事和她的作品散发出长久的魅力”。

萧红只活了31岁。她1911年生于黑龙江呼兰县,从哈尔滨一个女子初中毕业后,为逃婚(婚姻对象为汪恩甲)与男友出走至北平,后因钱财不足回到哈尔滨,在旅馆与汪恩甲同居。

1932年,汪恩甲抛弃了怀孕的萧红。7月,萧红写信给哈尔滨《国际协报》的副刊主编求救,编辑萧军等人前往探视。后萧军、萧红同居。两年后移居青岛,萧红完成小说《生死场》。1934年11月,萧红和萧军到达上海,《生死场》作为“奴隶丛书”由上海容光书局出版,鲁迅写序,萧红由此蜚声文坛。

为摆脱感情问题的困扰,1936年萧红只身东渡日本,次年初回国。一度生活在武汉。1938年寄居西安,与同居6年的萧军分手。这期间她发现自己已经怀孕。5月与端木蕻良回到武汉,一起同居。端木为当战地记者,遗弃萧红去了重庆。萧红赶去重庆,生完并处理小孩后再度与端木同居。1940年,两人从重庆抵香港,萧红在港写下自传性小说《呼兰河传》。1942年初,萧红做喉部手术,术后不久死在一个临时医务站里。

“有人说萧红‘不作死不会死’,说得太轻俏了。她的‘作’是对自由和爱满怀渴求,不是无聊的折腾。她感触细腻,作品有很多读者。她的生命虽然短促,却浓缩了各种极致而深刻的体验,远非一般人所能比拟。”林贤治说。

流浪女作家罕见

林贤治写作《漂泊者萧红》本不在计划之内,是因为偶然看到一篇书评,说萧红最亲近的两个男人(萧军和端木蕻良)都曾嘲笑过她的作品。林贤治为此感到不平,用两周时间通读了萧红全部作品。

他觉得萧红较之萧军和端木,作品更具传世价值。作为一个作家,萧红写出了底层农人和女性的抗争;作为一位女性,她塑造了独立、反叛的女性形象。她自身处在苦难中,文字却比张爱玲更有暖色。

“她从呼兰逃出来,到死都没有找到自己的屋子,一直住在不同的旅馆里。中国少了一个家庭妇女或姨太太,多了一个流浪者,一个对自由的追逐者,一个在文学上做出独创性的作家。”林贤治认为,萧红命运的不堪全由自己一手造成,风格特异的作品也由她本人一手书写,幸与不幸都是她自找的,珍贵、稀有。

电影《黄金时代》宣传说,萧红经历的是一个“梦想、爱情和自由”的时代,片名的灵感来自萧红写给萧军的一封信:

“窗上洒满着白月的当儿,我愿意关了灯,坐下来沉默一些时候,就在这沉默中,忽然像有警钟似的来到我的心上:‘这不就是我的黄金时代吗?’……是的,自己就在日本。自由和舒适,平静和安闲,经济一点也不压迫,这真是黄金时代,但又是多么寂寞的黄金时代呀!别人的黄金时代是舒展着翅膀过的,而我的黄金时代,是在笼子过的……”

当时是1936年,萧军不断出轨,萧红却不能停止爱他,于是她选择去东京“疗伤”。不久,她敬爱牵挂的鲁迅先生也离开了人世。这样的“黄金时代”是脆弱的,暗含了无边的酸楚。

读她谨防爱上她

记者刘功虎

一个广为流传的说法是,“萧红热”的兴起,跟美国汉学家葛浩文这几十年来对萧红的偏爱与推广有很大关系。他因为偶然的原因接触到萧红的作品,穿越时空爱上了她。

林贤治呢?他会不会也爱上了萧红?66岁的林老师在电话里不好意思地笑。这份不好意思中不包含责怪的意思。《漂泊者萧红》24万字,引用大量文献,佐证、互文,贴近当事人心灵解读纷繁往事,给人的感觉是可信、可靠、真诚、善意、理性。

但是,对萧红他没有一个字的批判,有的都是同情的理解。“我一生最大的痛苦和不幸,都是因为我是一个女人。”这是萧红说过的话写过的字,林贤治将其放在扉页上。

记者有一点点不能苟同。最典型的例子莫过于汪恩甲。这个人在萧红的故事里一直被脸谱化,抽大烟、拜金、势利,一副纨绔子弟的嘴脸。那么要问,萧红既然逃婚,逃避汪恩甲,折回老家时为什么主动去找他?萧红对父亲、对萧军的不满,都清楚写在纸上,为何对抛弃她的汪恩甲不着一字?可不可以揣测一下:萧红也许动过利用汪恩甲的念头,并真实付诸了行动?她对他多少有些内疚?

揣测当然无意义。只是精神之爱慕不能掩盖了人性之复杂。

访谈

记者刘功虎

“哦,原来萧红这么有意思”

读+:萧红为什么会突然“红”了起来?

林贤治:我倒是不太关注萧红的社会热度。我最初完全没有想到要写一部畅销书,主要是有感于百年文坛、文学史,对于她的关注远没有达到她应该具有的高度。

其实萧红一直是比较寂寞的。如今社会上关于她的传闻增多,关于她的电影越拍越多,但我有个感觉,就是人们似乎更关注她的所谓传奇经历,她与男人的关系,这实在是一件令人悲哀的事情。

人们若不能静下心来去关注她的文字、文学,就永远无法了解一个真正的萧红。

读+:这次热潮,不单是普通人,而是像许鞍华这样的严肃导演也加入进来,为她拍电影,你不觉得有什么不同吗?

林贤治:电影《黄金时代》我还没看。我不确定原因何在。长期以来,人们把萧红视为左翼作家,而从上个世纪80年代起,人们对左翼文学的兴趣大大退潮、减弱。到今天,也许一些有心人偶然发现,哦,原来萧红这么有意思!这么自由、率性、多姿多彩,完全不是我们那个想象的、脸谱化的左翼作家脸孔。

这种认识上的巨大转变,也许带给人们更多谈资、更多兴趣吧。如果电影是从这个角度去拍萧红,那肯定是值得一看的。

萧红害怕集体

读+:萧红算是一个自由主义作家,还是一个左翼作家?

林贤治:你这个问题提得很好。在东北的时候,萧红最早涉足的文学圈子,最早接触文学青年的圈子,应该是受到左翼思潮的影响。后来到上海,她是不是更多受到影响呢?

左翼思潮的影响,主要是宣扬文学要为阶级斗争服务。但在萧红那里,她是完全出于个人的表达欲望,这欲望植根于呼兰河畔广大底层人们的生活,跟左翼文学的要求恰好有重合的地方,显示的是社会不公、贫富差异、地主跟农民的矛盾。这些都来源于萧红本人的生活,而不是左翼思潮对她的规训。

她听从鲁迅的劝告,留在左联组织外面,不曾接受左联正统影响。她固守个人的选择,而且非常坚持。她没有集团主义的意识,这一点是她跟丁玲、尤其是后期的丁玲最大的差异所在。

读+:请说说她跟丁玲的差异。

林贤治:丁玲后来完全放弃了个人主义、女性主义的立场而皈依了集体主义。萧红始终不肯放弃,没有集体主义的意识。她完全可以去延安,但她不愿意放弃个人主义,追求绝对的自由。与丁玲相比较,萧红害怕集体、害怕强力,但内心坚强。相对来说萧红是更富有女性气质的女人。丁玲崇尚力量,以亲身实践进入有力量的组织,渴望成为其中的一分子。

鲁迅与萧红很亲密

读+:萧红跟鲁迅之间到底属于一种什么关系?鲁迅最赏识她什么,她从鲁迅那里得到的是什么?

林贤治:对于萧红、萧军这两个从东北过来的青年漂泊者,鲁迅伸出了援手。他把他们介绍给上海有名的作家,给予文学方面的指导,也有经济援助。他们的成名作《八月的乡村》、《生死场》都是经过鲁迅的帮助才得以出版的。

当时的出版环境非常坏,鲁迅还为他们作序,写得很用心。鲁迅对于中国的国民性的了解,那种批判性的意识,在萧红的《马伯乐》中有相当反映。鲁迅是中国乡土文学的开山者,对萧红有很大的影响。

读+:萧红和鲁迅二人有没有情感上的关系?

林贤治:我不确定你说的“情感关系”是指什么。毋庸讳言,毕竟他们是男人和女人。鲁迅很欣赏萧红,对她有很明显的好感。那么,某种暧昧的、朦胧的情绪,究竟有没有?我觉得完全可能。但是情感关系毕竟跟性关系是不一样的。

萧红到上海一段时间以后,处境不好,跟萧军有了情感上的裂隙,萧军有了第三者,萧红很痛苦,成天往鲁迅家里跑,鲁迅抚慰她也很正常。他喜欢她吗?何以那么喜欢?说不清楚。

鲁迅显然是喜欢萧红“打搅”的。有时候萧红上午来过,下午又来,来的时候鲁迅说“好久不见啊”,这样的语言无疑传递出了一种信息。这是一种亲密无间的关系,很亲密。

萧红魅力何在

读+:你觉得萧红的魅力到底何在?

林贤治:萧红很年轻,很有才情。被她吸引的,同样处于流浪边缘的文学青年,他们在生活中可能会更有共鸣。

读+:萧军最开始对于被遗弃在旅馆的孕妇萧红并没什么特别印象,只经过一次见面,看了她画的画、写的字、作的诗,“顿时感到世界变了”,只两夜间两人就“什么全有了”。这是不是说明较之外貌,萧红的内秀更吸引人?

林贤治:萧军是个风流才子。当时很年轻、强壮,他像一个浪人武士,又对文学很感兴趣。这方面有相当的敏锐。可以说,他们由认识而同居带有很大的偶然性。要是换做一个煤矿老板去萧红的旅馆里做客,他肯定无法欣赏萧红的才情。

你想想,当时萧红还是一个大腹便便的孕妇,得有多么与众不同,一下子被全盘接受,陷入爱的癫狂。她的才华是突出的,萧军很欣赏,但是大男子主义又妨碍他的欣赏。端木蕻良也大抵如此。

文学独创性高于张爱玲

读+:在你看来,萧红的文学价值是严重被低估的?

林贤治:我认为是的。我有专门的文章谈论萧红的文学特色,这里不详细说了。她酷爱自由,有气派,想怎么写就怎么写,没有文体观念,信马由缰。她写的是卡夫卡说的“弱势文学”。

鲁迅批评她的人物形象描写有问题,而胡风的看法则更苛刻,这些看法我不能苟同。其实,萧红写《生死场》,说人们跟动物一样忙着生,忙着死,动物有什么性格呢?如果目的在于揭示人类生存的境遇,有什么必要一定要刻画性格呢?这里包含了萧红对生活本身的认识,也反映了她的小说观念是卓越过人的。

读+:抗战期间,萧红和张爱玲这两个出色的女作家都曾到香港躲避战乱。有人认为,萧红的文学独创性高于张爱玲,你怎么看?

林贤治:萧红的题材很广、风格多面,从文学成就来说,我赞成这个说法。

萧红的文学精神主要体现在对底层人们命运的关注,她创造了一种全新的方式去表达她眼中的世界。张爱玲当然也是天才的作家,对生活、人性、语言的敏感,对市民社会中两性冲突的理解与把握,有出类拔萃的地方。

萧红尽管颠沛流离,但是她的文字是温暖的,对生活是热爱的。而相对富足的张爱玲却是相对冷淡的、冷漠的。张爱玲与她创造的世界保持距离,萧红把自己烧在那里面。萧红的精神世界更自由。她的文字水平一点都不亚于张爱玲。

读+:是不是张爱玲寿命更长,造成她的影响力比萧红更大?

林贤治:张爱玲到晚年几乎停顿了写作,而经常修改她早期的作品。她的早期作品有更多投合市民口味的地方。而萧红,她从没有想到要讨好读者。张爱玲是很多文学作品被改编成影视作品,萧红则是自己一生的故事屡屡被搬上银幕。萧红作品本身不以故事情节见长,不容易改编成电影,可能也是一个重要原因。

萧红留下许多谜团

读+:萧红一生给我们留下了哪些重要谜团?

林贤治:萧红与汪恩甲是包办的婚姻,萧红不服从,与一个男青年出逃过,可是后来萧红又去主动找了汪恩甲,还同居了。她为什么要那么做?没有记载。朋友问她她也不说。

还有个谜,她第二个孩子是怎么死掉的?是不是她故意杀死了自己的孩子?再一个谜,就是萧红去日本一年,那么长的时间,她为什么一封信都没写给鲁迅?道个平安问候一下总可以吧?一个字都没有。

读+:我读你的书,发现你对萧红种种不近人情的做法也会有同情的理解。这会影响你对萧红的判断的准确性吗?

林贤治:我觉得“同情的理解”是很有必要的。比如人们争论较多的一个事例,萧红的第二个孩子究竟是不是她亲手弄死的?如果她是杀手,那无疑太残忍了。

鲁迅文章中曾提到农村妇女溺死女婴的现象,并为之做了辩护。这个现象在旧农村里很普遍。如果生的是个女孩,用传统观念看,不能继承香火,因此很受贱视;家里女婴长大以后要出嫁,而家庭急需男丁,男丁就是劳动力,这些都会造成杀女婴的现象。溺杀女婴是母亲亲自操作的,她也不愿意女婴重复自己受歧视的、不幸的命运。

萧红一生得了很多病,没钱看医生,没有固定地址、家庭、工作,是彻底的流浪者。她交往的男人都是同居的,她对他们不信任。而且,她先后两次怀的孩子,都是先前的男友的,没有父亲的孩子在未来社会中更难立足。如果抱以同情的理解,她的行为就不会太刺激我们的道德神经。

读+:她有没有正常女人的母性?

林贤治:萧红曾和舒群在北京路过一家商店,她在童装橱窗前停留了下来,喃喃说起自己第一个孩子要是能活着,该多大了、多高了。这就是母性、母爱,深藏于心,无可诉语。

还有一个例子是,鲁迅死了之后,她在信中十分关切小海婴的成长;其他人在纪念鲁迅时,很少像她这样念及孩子的。