入夜,黑色幕布前挂上一张巨幅水墨画,公堂上,包拯在断案。只见钦差大人身穿白色长袍,头顶简易的金棕色乌纱帽,留着髯口,额头上没有传说中的月亮胎记,脸色白里透红。包拯碰到了一桩棘手的命案。良民王老汉上街撞上横行霸道的皇亲葛彪。葛彪看着王老汉觉得不顺眼,将其活活打死。王老汉的三个儿子知道父亲冤死后,一同前往质问葛彪,不料遭到葛彪恶言挖苦。争执中,王大和王二失手将葛彪打死。

舞台上,三兄弟穿着白色大褂,头上扎着白头巾,而王妻则披着花白长发。三兄弟被一同送进衙门,听候包拯发落。包拯听到王大和王二吩咐母亲卖了自己的书厚葬父亲时,甚为触动。他表示只有一人将被定罪,不料王大、王二争相认罪。包拯难以定夺时,王妻在一边怂恿小儿子石和顶包。王妻的窃窃私语引起了包拯的怀疑。他断定,石和并非王妻亲生,因此进行拷问。王妻道出的真相却令人瞠目结舌——王大和王二均是王老汉和前妻所生的,只有石和才是自己的亲生骨肉。包拯大为震撼,赦免了王家兄弟。

那么,是什么力量让一位母亲放弃自己的亲身骨肉,来保全继子的性命?而包拯作为王法忠诚代言人,为何能够置杀人偿命的法律基础于不顾,擅自释放杀人犯?这是13 世纪的关汉卿在《包公三勘蝴蝶梦》抛给我们的问题。“在我看来,‘法官’(指包拯)和‘王妻’都是知识分子,他们的逻辑和思想都是很有深度的,王妻是个很伟大的角色,她战胜了血统的宿命论,牺牲自己的儿子保全家族的传承, 这个角色很像布莱希特(Bertolt Brecht)的《大胆的妈妈和他的孩子》的主角。”索贝尔这么理解关汉卿“蝴蝶梦”令人困惑之处,“公正无私的‘法官’动恻隐之心是因为受了一场梦的启示,他在梦里,看到三只小蝴蝶被困,老蝴蝶只救了其中两个大的,遗弃了最小的,现实也许不会赐予‘法官’那么大的自由。”

《三勘蝴蝶梦》和《救风尘》是索贝尔今年的新作,9 月,两部戏在巴黎进行公演,挑剔的巴黎观众甚是满意。“在巴黎的演出和上海的演出布景基本相同,没有音乐,道具都没有这里齐全,我们使用的道具都是剧情需要,比如关汉卿写‘拿起扇子’,我们就准备一把扇子,这是导演的意思,他说,过多的中国元素会分散法国观众的注意力。”饰演王妻的法国演员朗吉(Clemance Longy)解释,“我们在巴黎演的时候,几乎每场都满座的,当然我们演出的剧场也不大,百来人而已。”

生于1935 年的索贝尔是巴黎热纳维耶剧团的创立人。他是话剧导演,也曾执导过电影,另外还当过编剧,甚至参演过里维特的电影《战役》。年轻时,索贝尔有一段异常珍贵的经历,他在布莱希特创立的剧院Berliner Ensemble 工作过四年。在这里,他完成了职业生涯的第一部作品——布莱希特的《特例和规则》。

返回法国后,索贝尔从来没有停止过和布莱希特的“对话”。1964 年,29 岁的索贝尔在巴黎郊区热纳维耶创立了自己的剧院,剧院公演的第一部戏就是布莱希特的作品《人就是人》,1983 年,该剧院获得国立剧院资格。在索贝尔担任院长期间,他把50 多部戏剧大师的作品搬上了舞台,剧院海报上有莎士比亚、奥斯特洛夫斯基、贝克特、皮兰德娄、亨利希·曼等不同时期不同流派的戏剧大师。

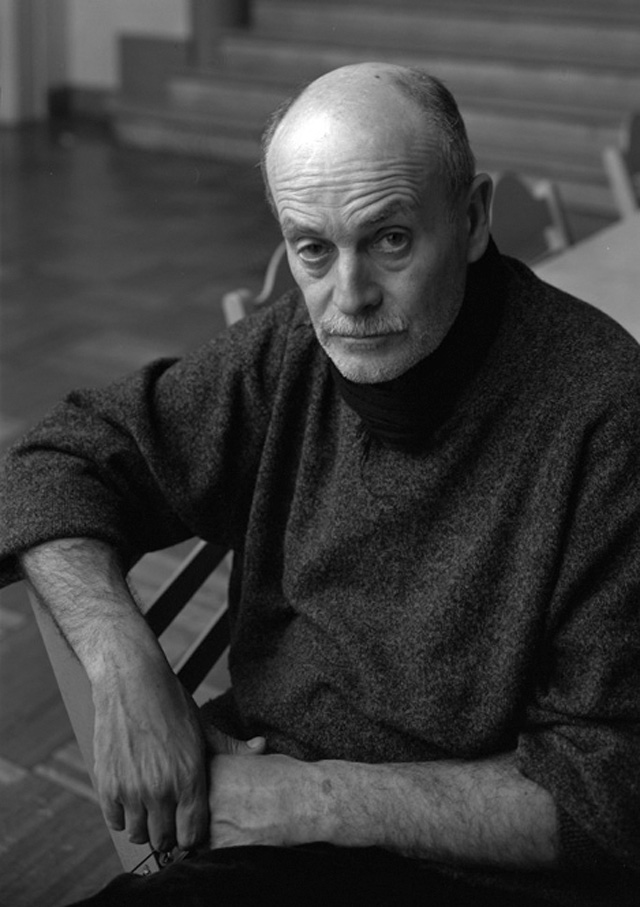

生于1935 年的索贝尔是巴黎热纳维耶剧团的创立人,曾将50 多部戏剧大师的作品搬上了舞台

记者问起索贝尔和布莱希特的关系,他点了支烟,欲言又止:“我进剧院没多久,他就走了,我怀疑是不是我克死了他。”说罢,他列了一串名字,均是他50 年前在Berliner Ensemble 剧院的同仁,其中就有布莱希特的遗孀海伦娜·魏格尔。

其实,Berliner Ensemble 剧院不但给了索贝尔创作的蓝本,也将他领进了其他大师的殿堂。一次偶然的机会,索贝尔翻到了一个德文剧本,一下被吸引住了,一看作者是中国的关汉卿。 “我当时的第一反应,这是布莱希特没能写下的剧本啊。”索贝尔回忆说。1975 年,索贝尔心怀眷恋,推出《望江亭》,这场“小众演出”倒是受到大众日报《费加罗》的关注。

聊起关汉卿的作品,索贝尔用词非常斟酌,当然,他毫不吝啬对大师的赞美之词。“我觉得他的作品永远不会过时,它们反映的都是很现实的社会问题,比如社会公平,比如女性生存环境,关汉卿对女性充满了同情,你看他的赵盼儿(《风月救风尘》那么机智就知道了。其实,女性的生活状况是社会最好的X 光片。”他说。

今年,他在筹备关汉卿的剧本时,做了一些调整。这一回,他特地挑选了8 个年轻的演员来体验东方戏剧的魅力。“这是我的一次试验,而且预算也有限,所以我不可能找特别大牌的演员来演,不过庆幸的是,这些年轻人也乐意冒险,戏剧本来就是一个实验,我们人生也是实验么。”索贝尔解释道。

在索贝尔眼里,关汉卿更是个诗人。他说:“我欣赏关汉卿,喜欢他苦中作乐的情怀,我的生活需要诗人,那些将诗歌视为生命的诗人,我需要他们告诉我活着的意义。关汉卿承受的是一种沉重的政治压迫感,他没有把这种情绪付诸于生猛的语言,而是用诗歌的形式表达出来,他关注黑暗政治的受害者,同情社会的弱者。”