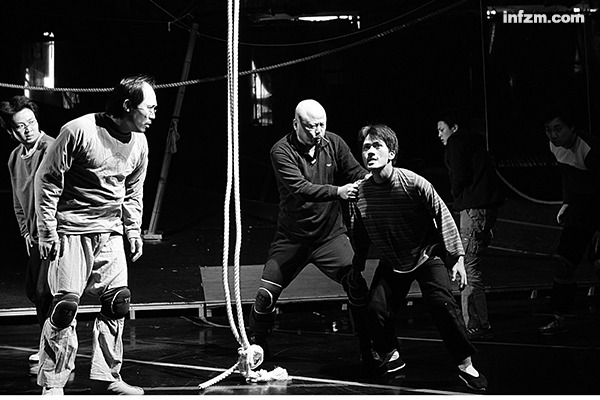

郭小川的著名长诗《一个和八个》1983年被拍成了电影,2006年又被改编成话剧(如图)。《一个和八个》写于1957年,两年后郭小川遭批判,这首诗是缘由之一。周扬当时在诗稿上批了八个字:人妖颠倒、是非混淆。 (CFP/图)

如果活到今天,郭小川将有95岁了。

1980年代,文坛对他有两极评价:“中国的马雅可夫斯基”、“政治抒情诗的奠基人”;以及“一辈子迷失自我”。

2014年,这位去世已经38年的诗人,正在被重新审视。

“郭小川先生的诗只能算是一种政治的宣传口号。他本人也只能是‘文革’时代典型的一个政治牺牲品。诗是个性化的语言,绝对不是政治喇叭!”2014年11月16日,中国现代文学馆举办“纪念郭小川诞辰95周年学术研讨会”,会上一个白衣长发的“九零后”姑娘大声评论这位1976年去世的诗人。

这其实是一段台词。主持研讨会的中国社科院文学所学者靳大成,和几个年轻人共同排练了这出诗剧,《致郭小川——后革命时代的诗与理想》。这个一开始批评郭小川诗歌的姑娘,听另一个男青年表达了对诗歌与理想的不屑之后,转而捍卫诗的意义、郭小川的意义。

上台前,年轻人们担心:在这样的场合演这一段,会不会被观众赶下台?

“简直是对郭小川的亵渎。”研讨会结束后,一名观众上去对几个年轻人说:自己年轻时去越南打仗,心情低落读郭小川的诗,给他精神很大的振奋。“你们要是再演我就受不了啦,说得我心里难受。”

又挨骂了

郭小川的女儿郭晓惠张罗了这次研讨会。退休前不久,这位中国人民大学副教授获得了博士学位,她以父亲在1959年的人生际遇为题,完成博士论文,之后出书,名为《大惑:郭小川的1959》。

1959年,是郭小川一生创作风格的重大转折点。

这一年8月16日结束的中共八届八中全会上打倒了彭德怀,全党全国开始“反右倾”运动。这是1957年反右斗争的继续,并且特别强调目标是“党内的右倾机会主义分子”。

那年10月26日,郭小川在日记中兴奋地记载:“作协已有满楼的大字报,整风运动已经初具规模。”十天内,他一口气写了十篇反右倾的文章。不到一个月,中国作协连续召开七次整风扩大会议,因为内部人事斗争,党组副书记、作协秘书长郭小川作为“重点帮助对象”被批判。

批判的理由之一,是郭小川两年前写的一首长诗:《一个和八个》。

“一个”是一个八路军的教导员王金,“八个”是八个土匪、逃兵、奸细。他们是一间囚室里的死囚。王金在狱中靠人格和信仰力量感化了死囚们,获得了威望。敌人进攻时,八路军的指挥员负伤,王金指挥部队和死囚投入战斗,背着负伤的指挥员成功转移。

“革命者的悲剧”在党史中并不稀奇,甚至郭小川的妻子杜惠——时年二十出头的一个女学生也被怀疑为“特务”,在延安“审干”运动中关押了两年半。从新中国成立开始,如此直接地触碰这种历史敏感题材的文艺界人物,郭小川是第一人。

臧克家、公木等诗人对此诗赞不绝口,《人民文学》、《收获》却都不敢登。郭小川送去给时任中宣部副部长周扬看,周扬过了一两个月告诉他:自己没有看,但妻子看了,她不同意这个题材。郭小川感觉不对,打消了发表此诗的念头。

过了一年半,周扬在诗稿上批了八个字:“人妖颠倒、是非混淆”,交给作协批判郭小川。

郭小川将批判意见归纳为:实际是为反革命分子辩护,为那些利用肃反向党进攻的反动分子辩护,为惯匪和逃兵、杀人犯辩护,似乎他们是“无罪”的、可怜的。“如果这首诗发表出去,将会给党造成怎样的损失!将会使敌人怎样高兴!将亲手交给右派分子、反党分子一支反党的利箭。”郭小川检讨道。

《一个和八个》直到1979年才发表,此时郭小川已去世三年。导演张军钊根据这首诗拍摄的同名影片,被称为“第五代”电影导演诞生的标志之一。电影由陶泽如、陈道明主演,1983年完成,几年后方被允许公映。

郭小川几年来写的主要诗歌作品,在1959年基本都被“翻旧账”。《望星空》一诗有这样的文字:“比起你来,人间还远不辉煌”,“星空,只有你,称得上万寿无疆”。时任中宣部副部长张子意批评,“这是一种唯我主义、资产阶级极端的唯心主义,由资产阶级世界观发展到悲观主义、厌世主义……”1957年的爱情诗《白雪的赞歌》这时被批判为“歌颂爱情、低级趣味,强调爱情给人带来的痛苦,过分宣扬战争给爱人分开的痛苦、离别的煎熬”“是修正主义描写战争的反映”。

从此,郭小川再不写长篇叙事诗,而且打消了以私人情感入诗的念头,甚至连人物都不敢写了,几乎只写赞歌。

“作协划的右派已经够多了”

75岁的《小说选刊》前主编冯立三记得很清楚,1980年代,文坛对往事的议论逐渐大胆,他听到过对郭小川两种截然相反的评价。一种称他是“中国的马雅可夫斯基”,“政治抒情诗的奠基人”;另一种说他“一辈子迷失自我”。

尽管冯立三从未见过郭小川,仍来参加了这次研讨会。他总结郭小川的为人:仁慈。“当年因为郭小川,中国作协少打了30%的右派。不要说这么多,就是少打了一个,那也是功德!”

1966年,刚分到北京右安门中学教了一年语文的冯立三,被卷入“文革”初期反“走资派”的运动中。

这场以学校党委为批判对象的运动,本来与冯立三毫无关系。没想到,就在校党委被学生们贴大字报批判的几天后,忽然出现一张大字报,公布了他档案中、多年前曾因对“大跃进”表示不满而受批判的“前科”。学生们转而开始斗争他。拳脚齐下,他当场被打裂了脊椎骨。

贴他大字报的,是校党委书记。而这位书记也没有逃过“黑帮”命运,跟冯立三关在一起。他承认:这样做,是为了转移学生们的“斗争方向”,为自己开脱。

冯立三至今认为那位书记有道德问题,“如果中国作协的每个领导都像郭小川一样,怀有仁慈之心,敢为群众请命,那能保护多少同志、多少作家,避免多少艺术生产力的损失?”

“中国作协少打了30%”这一数据来自郭小川晚年自述。而具体作为,郭小川以文字形式表达过好多次——在一遍遍的检讨中。如1968年3月,作为“黑帮”关押在作协大楼的郭小川被迫写下十几万字的《我的初步检查》。在这份检讨中,他对1957年“反右”运动中,自己作为作协党组副书记兼秘书长的表现做了如下回溯:

“对于秦兆阳(《人民文学》副主编)划右派的问题,我一直是动摇的;对于李清泉(《人民文学》编辑部主任),我更觉得可以不划,我的理由是作协划的右派已经够多了。”“对于韦君宜(《文艺学习》主编)、黄秋耘(《文艺学习》编辑部副主任)不划右派,我是表示赞成的。”

“我在反丁(玲)、陈(企霞)斗争的末期,就担心‘扩大化’。会议上批判到一些作家,我是很不安的。我觉得,不要把这些人都打倒,因为文学还要发展,还需要有作家……总之,在处理某些右派时,我也是右的。”

他写过不少反右派的诗:“人民啊!我的母亲/我要向你请罪/我的阶级的眼睛迷住啦/……在奸人发出第一声狞笑的时候/我没有举起利剑般的笔/剖开那肥厚的肚皮/掏出那毒臭的心脏!”但真要下手时,他犹豫了。

在检讨中他提及:作家艾青被划为右派,自己去找当年在延安的老领导、时任农垦部部长王震。王震说:艾青是有才能的,给他盖几间房子,让他好好在下面锻炼几年。“我是表示同意的。艾青在农垦部门的农场里一直受优待,是同我们这次谈话有关系的。”

被划为右派的作家,个个都要付出二十几年光阴。郭小川明白这一点。而为右派张目要冒多大的风险,他也清楚。检讨书里写的,都是那些他不得不交代的。

《光明日报》女记者顾绛的丈夫、《解放军文艺》小说组组长蒋寿山1957年被划成右派,下放到吕梁山区劳改。郭小川主动给山西省作协主席马烽写信请托,使顾绛免于跟丈夫一起下放。郭小川去世后,夫妇俩在1980年得到平反,方听说郭小川当年的庇护。

郭小川这样做,是有“前科”的。1957年他奉命为“丁陈反党集团”执笔调查结论,发现文艺界内部的斗争掺杂着权力之争,以及长期积累的人际恩怨,甚至最高层面的政治授意、运动本身的需要,根本非人力所能厘清。这使他非常痛苦。

他写的结论第一稿,居然承认1955年的斗争搞得过火,组织应当向丁玲、陈企霞“赔礼道歉”。为此,他遭到周扬等人严厉批评,只得不断改写。四稿之后,仍然否定“反党集团”的提法。不久,这些文字就成了他被批判的罪状。1962年,他想尽办法,放弃级别,申请离开中国作协,到《人民日报》当了一名记者。

1958年,郭小川(左二)任中国作协党组副书记,他和《文艺报》副主编、文学评论家侯金镜(左三)到河北怀来县,对县领导一年来对下放人员的关心、帮助进行致谢和总结。 (CFP/图)

“我检讨”

哪怕写“赞歌”,还是会犯错误,而且是大错误。

1973年,郭小川以政治明星、乒乓球运动员庄则栋为题材,写了长篇报告文学《笨鸟先飞》。香港一家报纸转载了报道,并刊以大字标题:“久违了,郭小川!”

这样一个又红又专的题材,却惹得江青大怒:“说庄则栋是‘笨鸟’,那中国人还有聪明的吗?这是对中国人民的污蔑!”《笨鸟先飞》续篇被叫停,体委奉命搜集郭小川的材料,准备批判。第二年8月,郭小川接到通知:“组织”要对他进行隔离审查。这次审查持续了一年多。他的信件被拆看,不许随便与人交谈,不许外出,上厕所都有人跟着。

郭小川又一次被“翻旧账”。国务院文化组的刊物《文化动态》刊发文章《修正主义分子郭小川的复辟活动》,给他列了四条罪状。其中一条是他一年多前写的长诗《万里长江横渡》,说这首诗中“崭新崭新的太阳”是指林彪。

他又一次做检查:“……我逐渐看出来,写这个东西(《笨鸟先飞》)并不是中央决定的,所以我非常害怕,我经常同人们说:‘我在家养病什么事也没有,工作就不知道出什么事,落个什么下场。’”

此后,他连赞歌也不写了。儿子郭小林把自己写的诗“祖国像万吨巨轮,迎风破浪去远航”,拿给他看,得到一顿骂。被政治运动折腾了一轮又一轮之后,对这类歌颂,郭小川已极度反感。

子女们把父亲的检讨编成了一本书:《检讨书——诗人郭小川在政治运动中的另类文字》,全书近三十万字。广西师范大学出版社为他出版了12卷、500万字的《郭小川全集》,其中6卷都是未发表过的笔记、书信、日记、检讨等。清华大学学者秦晖说:这样一套真实反映一个人几十年心路历程的全集,“在中国的出版史上是头一次”。

如何处理这些检讨书,子女们踌躇过。这些从辩解到违心承认、自我贬损的文字,是否损害父亲的形象?“况且这又是那么一段不堪回首的痛史,有什么必要再拿出来聒噪呢?可是,正因为是痛史,所以更不应该被遗忘。”郭晓惠在《检讨书》前言中说。

这位一生饱经政治磨难,既是参与者又是受害者的诗人,死后终于有了一次拒绝政治的机会。他的骨灰盒存放在八宝山革命公墓,按照他的生前级别——八路军,被安排到第八室。几年前,来了一个通知:因为参加过“一二九”学生运动,可以视同红军资历,往前挪到第六室。子女们决定,不挪。