2015年是世界反法西斯战争胜利70周年,战火早已熄灭,但战争记忆犹存。纵观人类近百年来的战争史,无不意味着暴力、毁灭、苦难和死亡。正如战争带给人们的伤害不会被忘记,艺术家为反战而作的艺术创作也从未间断,从珂勒惠支到毕加索,从安塞姆·基弗到林璎……不同艺术家站在自己的时代审视战争,他们用艺术书写了一页页“反战宣言”,也让我们在回望这历史长河时得以看到其中闪闪发亮的美好人性光辉。

凯绥·珂勒惠支:“握紧的拳头藏在口袋里”

凯绥·珂勒惠支《牺牲》 (《战争》组画第一幅) 1922年春天木版画

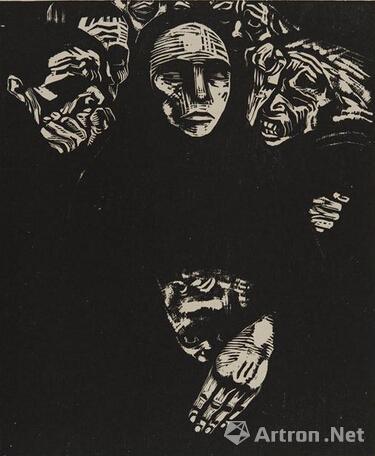

凯绥·珂勒惠支《人民》 (《战争》组画第七幅) 1922年秋季木版画

在美术史上,凯绥·珂勒惠支(Kaethe Kollwitz)是一位深深让人们感动的艺术家,这种感动相信凡是看过她作品的人都不会感到陌生。珂勒惠支从14岁时即开始学习绘画,但在世界大战期间,她几乎并无创作。从1919年开始,珂勒惠支才如梦初醒,又从事于版画了,其中,木刻连续画《战争》是其中最有影响力的作品。罗曼·罗兰曾评价她:“凯绥·珂勒惠支的作品是现代德国的最伟大的诗歌,它照出穷人与平民的困苦和悲痛。这有丈夫气概的妇人,怀着阴郁和纤秾的同情,将这些尽收眼底,表现在她慈母般的手腕之下。这是作出巨大牺牲的人民的沉默之音。”珂勒惠支自己的儿子和孙子在两次大战中先后牺牲。希特勒上台后撤销她的教授职位,禁止她展出作品。在那个疯狂的年代里,如她所说:“握紧的拳头只能藏在口袋里。”

恩斯特·巴拉赫:永恒的天使和永远的纪念

恩斯特·巴拉赫马格德堡大教堂的木雕《战争纪念像》

恩斯特·巴拉赫居斯特罗大教堂的《飞翔的天使》

恩斯特·巴拉赫(Ernst Barlach)是德国著名的雕塑家,又为版画家、作家,写有不少戏剧和散文。20年代末至30年代初,巴拉赫的主要作品包括为居斯特罗大教堂所作的纪念雕像,为马格德堡大教堂所作的《战争纪念像》为吕贝克市圣卡特琳娜教堂所作的雕像。他用现代意识来理解中世纪雕刻的美学趣味和风格,在拘谨、变异的造型中,在富于神秘感的动态中,表现第一次世界大战以后人们内心的苦闷和焦虑,以及对现实的冷漠情绪。巴拉赫和珂勒惠支都对当时开始猖獗的纳粹势力表示反感和抗议。他们也都受到纳粹势力的迫害。巴拉赫被法西斯政府列入“颓废艺术家”的名单,他的381件作品被当局没收。1935年更失去了人身自由,1937年,纳粹党毁掉了巴拉赫的许多代表作,他还被赶出柏林学院,1938年在罗斯托克被迫害致死。

巴勃罗·毕加索:战争中的格尔尼卡

毕加索《格尔尼卡》

《格尔尼卡》是巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)作于20世纪30年代的一件具有重大影响及历史意义的杰作。1937年初,毕加索接受了西班牙共和国的委托,为巴黎世界博览会的西班牙馆创作一幅装饰壁画。构思期间,1937年4月26日,发生了德国空军轰炸西班牙北部巴克斯重镇格尔尼卡的事件。德军三个小时的疯狂轰炸,炸死炸伤了很多平民百姓。德军的这一罪行激起了国际舆论的谴责,毕加索也决定就以这一事件作为壁画创作的题材,以表达自己对战争罪犯的抗议和对这次事件中死去的人的哀悼,于是,这幅被载入绘画史册的杰作《格尔尼卡》就此诞生了。如今七十多年过去,这幅杰作已经成为警示战争灾难的文化符号之一,也使格尔尼卡的悲剧永远留在了人类伤痕累累的记忆中。

萨尔瓦多·达利:梦魇般的控诉

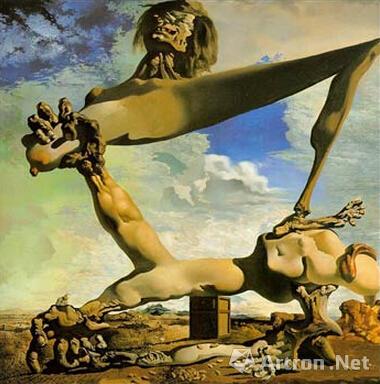

达利《内战的预感》

《内战的预感》是萨尔瓦多·达利(Salvador Dali)作于1936年西班牙内战之前的作品,是西方超现实主义绘画的代表作,也是一幅控诉罪恶战争的杰作。画中的主体形象是人体经拆散后重新组合起来的荒诞而又恐怖的形象,形似人的内脏的物体堆满了地面。所有这一切都是以写实的手法画出来的,具有逼真的效果。这显然不是现实的世界,而是像人做噩梦时所呈现的离奇而又恐怖的情景,这是当时笼罩在西班牙国土上的内战的预兆在画家头脑中的反映的产物。从这个意义上讲,达利的这一作品是对非正义战争的一种控诉。

格奥尔格·格罗斯:嬉笑怒骂间见真情

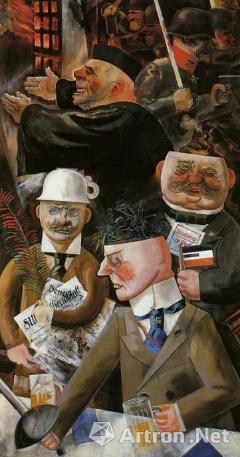

格奥尔格·格罗斯《社会栋梁》

格奥尔格·格罗斯(George Grosz)是一位动乱年代的艺术家。他是柏林达达的重要成员之一,他的艺术实践可说是的“献身讽刺和自嘲以反对已确立并正在延续的事态的事业”的典型。格罗斯的作品以开放的视野与明快的风格,嘻笑怒骂的奔放笔触,淋漓尽致地反映了德国社会生活的各个方面,将一个动乱年代的真相和盘托出。虽然格罗斯被普遍认为是一个现实主义画家,但他并不是一个追求幻真的形似的现实主义画家。他的绘画具体对应了丑恶的现实,对现实作出了充分的个人评价。1933年,在希特勒上台前18天,格罗斯移居美国。他曾经在美国的许多艺术学院任教,并且在1937年和1938年两年连续获得著名的古根海姆奖金。虽然远离了法西斯统治,但他在美国也仍然尽力制作反法西斯的宣传作品,尽一个反法西斯战士的义务。

奥托·迪克斯:战争与批判画

奥托·迪克斯《战争》

奥托·迪克斯《批判画》

奥托·迪克斯(Otto Dix)是一个敏锐的观察者,他认为世界是“可怕的和美丽的”,没有中立的观点。迪克斯早期以各种风格作画,从印象派到立体派,最后以无政府主义者的叛逆表现而转向达达派。后来又转向现代主题,转向一种相对来说更为写实的处理手法。毒气和阵地战的残忍使迪克斯感到恐怖,他在画中坚决地给予揭露。迪克斯那些反映战争题材的版画总是具有极强的视觉穿透力,它总是以某种难以名状的恐怖氛围和令人毛骨悚然的画面紧紧抓住观众的目光,震慑着人们的心灵。二次大战后,迪克斯摒弃了写实方法而以明确的表现主义进行创作。观看迪克斯的许多作品,都会隐约感觉到德国中世纪宗教绘画的影子,只不过,迪克斯要做的不是宗教的精神救赎,而是现实层面的社会救赎。

安塞姆·基弗:为德国理想主义疗伤

安塞姆·基弗《德意志的精神英雄们》 油彩

安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)是约瑟夫·波伊斯(Joseph Beuys)的学生,同他的老师一样,基弗也努力正视纳粹时期的恐怖和德国历史、文化和神话,并且希望为德国理想主义疗伤,助其复兴。事实上,基弗在绘画上有很大的抱负,他渴望用绘画来重新界定整个德国历史与文化的发展。像波伊斯一样,基弗也常常被视作“德国罪行的考古学家”。基弗画了大量希特勒时期的或被劫掠地区的,现已成为废墟的纪念性建筑,它们一度是纳粹“千年帝国”梦想的遗迹,现已被炸毁或被烧毁。基弗画作的外观看起来似乎经历过一场劫掠--大量厚厚的油彩和树脂、稻草、沙子、乳胶、虫胶、废金属、照片和各种各样油腻的东西堆积在一起。然而,关于焚烧过的土地的图象,也让人联想起播种之前的烧荒——对新的生长的期待。

约翰·列侬&小野洋子:“give peace a chance”

约翰·列侬和小野洋子作品《上床》

1966年,约翰·列侬(John Lennon)认识了小野洋子(Yoko Ono),当时的列侬已经是家喻户晓的披头士主唱。但在结识小野洋子之后,他逐渐开始远离自己既有的创作方式,与她合作了一些更具有先锋性的音乐、艺术。当时恰逢越战如火如荼,二人也积极参与反战的活动,1969年,在“要做爱,不要作战”的主旨引导下,他们创作了一件名为《上床》(Bed-in)的作品,在阿姆斯特丹、蒙特利尔等全球各地城市开一个房,邀请记者来看他们待在床上,宣传和平理念。列侬替他这种看似偏激的行为命名为“床上和平运动”。他说“武力不会对和平有任何帮助,任何人都可以通过躺在床上一星期而获得和平,在寻求和平的各种方法中这是最简单又最有效的”,他们的口号是“give peace a chance”。

林璎:纪念碑的不朽标志

林璎设计的“越南战争纪念碑”

林璎(Maya Ying Lin)曾被美国《生活》杂志评为“二十世纪最重要的一百位美国人”与“五十位美国未来的领袖”,她的作品遍布美国各地,她是著名的美籍华裔建筑师,是林徽因的侄女。“越南战争纪念碑”是林璎的成名作,林璎说她当初设计纪念碑时,刻意不去研究越南史和越战史,也不从亚裔的观点去思考,同时也不把越战当成一场悲剧,而是从“死亡也是一种荣耀”的角度出发,又以不贸然破坏华府广场的自然环境为原则,纪念碑向地下延伸,黑大理石碑刻上阵亡人员名字。她的设计如同大地开裂接纳死者,具有强烈的震撼力。几乎所有的建筑与艺术评论家都同意,林璎创造了前无古人的纪念碑设计风格,为纪念碑的设计立下了他人难以企及的商标。

亮斯池田:点亮黑夜的光之舞

亮斯池田伦敦“光谱”演出纪念一战

2014年8月11日,由日本艺术家亮斯池田操纵的“光谱”演出在伦敦向公众开放,持续至翌日黎明来临。这场光之表演,是由伦敦市场和艺术委员会委托日本艺术家亮斯池田为纪念第一次世界大战而创作的艺术演出。光源是一个有着49个聚光灯的装置,安装在国会大厦脚下,在15英里宽阔的空地上,同时发出强烈的光束,词谱伦敦的夜空,点亮黑夜。