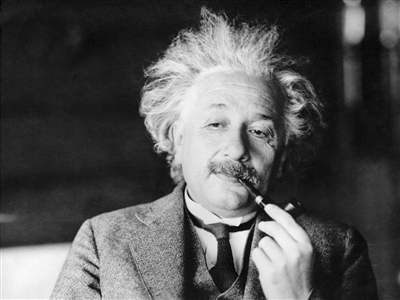

愛因斯坦很欣賞斯賓諾莎(右)。他說:“我相信斯賓諾莎的上帝,這樣的上帝在世界的和諧規律中體現自己,而與人類的作為與命運無關。”

德沃金寫完了《刺蝟的正義》那本書後喜歡講一個笑話。他說有一次在夢中進了天堂。在那里世界上所有優秀的哲學家、詩人、學者都在討論他的書,而且他的書還沒有寫完——不過在他看來,最美妙的還是他的生命竟然可以沒有終結的時候。

2013年2月,德沃金駕鶴西去,天堂里有沒有人在討論他的著作我們不得而知,但是在我們這個渾渾噩噩的塵世上,德沃金的著作毫無疑問在很長時期內還會成為人們討論的熱點,就像紐約大學法學院對他的評論一樣:德沃金的著作在兩百年以後還會有人在討論。

德沃金自詡為刺蝟型哲學家。他坦言,不管你們怎麼批判我,我就屬于刺蝟型學者,自由主義的觀點是對的,自由、平等、人權、法治應成為普遍的觀點,我就堅持這樣一個理念。德沃金一生著作甚豐,內容涉及法學、政治學、宗教哲學和一般哲學,其思想極具原創性,其著作涉及范圍很廣,但都與現代社會的重大問題有關。

《沒有上帝的宗教》是德沃金的最後一本著作。根據《紐約書評》的報道,德沃金在逝世前三個月將該書的稿子送到哈佛大學出版社,但沒來得及看到書的出版,德沃金就已謝世。德沃金逝世後,《紐約書評》曾節選書中章節予以發表。這本書雖然不足二百頁,然而它的分量和學術地位,以及將會在學界引起的討論卻是不可估量的。因為它涉及了人性里面一個非常重要的層面——靈性,而這個層面在自由主義者的著作中往往沒有得到應有的關注。事實上,靈性、信仰和宗教等概念對于自由主義者來說是一個問題。在這里,“問題”一詞意指一個非常棘手的、不得不面對的,但又不願意面對的人生難題。

自由主義的宗教視角

這就是自由主義者的宗教問題。這個問題的淵源可以追溯到幾百年前。我們知道,文藝復興以後西方社會逐漸地走上了世俗化的道路。世俗化作為一把雙刃劍,一方面使西方社會擺脫了宗教文明秩序的桎梏,另一方面開啟了現代社會的新紀元。這是一個漫長的過程。在這個過程中經歷了無數的政治、社會、經濟的變革,包括宗教改革、文藝復興、工業革命、科學革命、啟蒙運動、殖民與後殖民、現代化、全球化等一系列的重大變革。這一系列變化的實質是理性代替了靈性的位置,科學和法律代替了宗教,變化代替了穩定,世俗代替了神聖。這也就是所謂現代性的主要內容。這些變化導致的直接後果是現代人變得越來越急躁不安、自以為是,以為憑借理性就可以征服世界, 憑着科學就可以祛除所有的疾病、追求到幸福。在這個過程中宗教被推到了後台,出現了現代國家和社會。傳統、習俗等被國家制定的法律規則所代替。而人則全力以赴地面對現實存在,追求權利保障,從而使得更深層次的關懷以及靈魂無家可歸,正像帕斯卡爾感歎的那樣:這個世界上竟然有人在背棄了上帝後自己制定法律並且遵守之,思之不免令人訝異!

自由主義者的宗教問題就是在這樣的背景下形成的。然而不可否認的事實是,靈性作為人性的一個重要層面及作為靈性的反映的宗教,其存在卻是無所不在的。無論是自由主義者還是自由主義者的對手激進主義者(在對宗教的態度上,這兩種勢力是沒有任何區別的),他們在青壯年的時候,憑借理性叱吒風云;步入中老年的時候,認識到自己以及理性的局限性,不得不重新開始思考宗教問題。假設那些思想家,自由主義的以及激進派的學者,都能夠一開始就重視宗教,也許我們今天的社會就不會像現在這樣在精神上嚴重匱乏。羅爾斯在大學時代就寫過一篇關于宗教的論文,但是在他有生之年一直沒有時間再回到宗教的問題上來。可是從他的一系列著作中可以看出,基督教的精神和信念甚至一些基本原則都始終貫徹于他的著述中。

把德沃金的這本著作放在自由主義者的宗教問題這個大的背景之下來看,其重要性已不言而喻。當然,理解德沃金的宗教思想和他的這本書的另一條思路是把它放在整個無神論傳統中予以考慮。尤其是有必要明確德沃金在書中提到的斯賓諾莎、蒂利希、愛因斯坦及道金斯等人的宗教觀點。

無神論,無論強的還是弱的,顯性的還是隱性的,其基本立場都是對神的存在采取一種懷疑甚至否定的態度。因為成為一名無神論者並不需要任何諸如皈依或洗禮之類的儀式,因此很難以一種划一的標准判定誰是無神論者。而聲稱自己是無神論者的人為數並不多。大多數的人可能說不清自己到底是有神論者還是無神論者。歷史上的無神論一般都立足于理性和科學,反對傳統宗教的精神束縛。但無神論者有時並不是沒有信仰。有些無神論者認為,宇宙本身及其基本規律決定了發生的一切,一切都屬于自然的。而自然本身就足以成為崇拜的對象,從而成為某種信仰。

西方文化史上的無神論源遠流長。中世紀是西方宗教文明秩序如日中天的時候,是基督教及其神學體系居于絕對統治地位的時代,無神論幾乎不可能公開存在。然而,在一些反正統神學的泛神論中仍不時見到無神論的思想火花。

斯賓諾莎的無神論在西方無神論史上佔有突出的地位。他的神學思想建立在他的哲學基礎之上。斯賓諾莎探討了當時哲學的各種問題,建立了一個完整的哲學體系,其中包括實體、屬性和樣式的學說,唯理論的認識論和方法論,以及無神論。斯賓諾莎否認有人格神、超自然神的存在,主張從自然界本身來說明自然。他用邏輯推理論證神就是自然、天命就是自然律,從根本上否定作為主宰世界的超自然上帝。在他的著名的實體、屬性和樣式的學說中,他把實體定義為“存在于自身內並通過自身而被認識的東西”,認為實體不能為任何別的東西所產生,是一種自主的存在。斯賓諾莎把實體稱為神,只不過他所說的神不是超越的人格神,即不是一般宗教所信奉的神。他把神等同于自然[Deus sive Natura]。在這個意義上,他是一位泛神論者。然而,斯賓諾莎對自然的理解,確是很有特色的。他把自然區分為“被自然產生的自然”和“產生自然的自然”,並把後者稱為神。這種見解是很獨特的。神就是“產生自然的自然”。

愛因斯坦很欣賞斯賓諾莎。他說:“我相信斯賓諾莎的上帝,這樣的上帝在世界的和諧規律中體現自己,而與人類的作為與命運無關。”如同在他的自傳中所述,愛因斯坦很早就對傳統的宗教信仰失去了信心,但是他對明顯存在的宇宙秩序的神秘性有着本能的興趣。他曾經說過:“最令人難以理解的就是宇宙的理性存在。”為了區分人格化的上帝和一種宇宙力量的存在,愛因斯坦把自己描述為一個“不可知論者”,而不是一個“無神論者” 。

愛因斯坦曾經有一段名言:“我不相信人格化的上帝,我從未否認這一點,而且都表達得很清楚。如果在我的內心有什麼能被稱之為宗教的話,那就是對我們的科學所能夠揭示的、這個世界結構的沒有止境的敬仰。”

德沃金在他的書中引用愛因斯坦的這一段話足以說明愛因斯坦對自己信仰的定位:“知道我們所無法理解的東西真實地存在着,並且體現出崇高的智慧與最燦爛的美。我們遲鈍的感官僅能領會這種美的最原始形態。這種認識和感觸,是宗教性的真摯信仰的核心。在這個意義上,也僅在這個意義上,我和那些虔誠的信徒是一樣的。”

德沃金認為,生活的內在意義和自然的內在之美,構成了一種徹底的宗教人生觀的基本范式。它可以使我們超越人生的局限和虛無,從而生活得更有意義。而這一切並不依賴于神的意志。

宗教比上帝更深奧

《沒有上帝的宗教》是德沃金于2011年在瑞士貝爾尼大學所作的愛因斯坦系列講座的基礎上發展而成的。德沃金計划花兩年的時間修改充實該系列講座,使其成為一本專著。無奈天不助人,德沃金後來因病臥床,該書只好以現在的篇幅面世了。據說,德沃金此書受到愛因斯坦的啟發,但道金斯的影響似乎更為明顯。德沃金是一位杰出的自由主義學者。在對政治、法律、社會,尤其是西方社會等問題進行認真而深刻的反思之後,他開始對理性和自由主義者學說的不足進行反思,試圖彌補乃至超越自由主義。《沒有上帝的宗教》恰恰是這種反思的一個新的途徑。遺憾的是,德沃金逝世,沒有足夠的時間使它更加完美。

這是一本關于宗教的書,但與一般宗教著作不同的是,本書只是關于一般宗教價值與宗教體驗的著作,而不是關于某一宗教的歷史發展、基本信仰或實踐的神學著作。德沃金從無神論出發,對宗教的概念做了寬泛的解釋,消融了有神論與無神論的差異。德沃金認為,生活的內在意義和自然的內在之美,構成了一種徹底的宗教人生觀的基本范式。它可以使我們超越人生的局限和虛無,從而生活得更有意義。而這一切並不依賴于神的意志。

該書開宗明義地指出,本書的主題是宗教不等于神,宗教比神要深奧。德沃金認為,宗教是一種世界觀,而信仰神只是這種深奧廣博而獨特的世界觀的一種可能的表現形式或結果。無神論者也同樣會有自己的宗教信仰,德沃金稱之為“無神論宗教”。從邏輯分析的角度看,真正的宗教觀不要求也不需要假設一個超自然的實體。如果將神從宗教中分離出來,科學問題與價值問題是完全獨立的,價值部分並不依賴于神的存在或歷史。

德沃金假定傳統的有神宗教由科學和價值兩部分組成,並且認為科學部分無法支撐價值部分,二者在概念上相互獨立。德沃金引用概念性原則——“休謨原則”認為,神的存在或其屬性只能有限地為宗教價值辯護,只能作為一種事實來引入一些不同的、獨立的前提性價值判斷。也就是說,神的存在只能作為一個次要的前提。除非存在着獨立的前提性原理,並且它們解釋了為什麼,神的存在才可以在為某種特定的價值信念辯護時是必要的或充分的。

進而,德沃金對有神宗教的神創論進行了批判。他認為,神創論中的創造主體至少應該是一個智能主體,並構成有神宗教中的科學部分。盡管如此,神意本身並不能創造價值,無法僅憑自身使價值判斷成為真理,仍然需要前提性假設。神創論的基礎應是可知的。最後,德沃金進一步比較了人格神、非人格神以及泛神論中的神的概念。他認為,非人格神中的“超自然”體驗,消除了人格神和非人格神之間的差別。在對斯賓諾莎泛神論的分析中,德沃金進一步試圖否認“神”,愛因斯坦對“自然”是信奉、崇拜的,斯賓諾莎認為自然是正義的基礎,從而得出結論,泛神論者實際上也就是宗教無神論者。

任何讀過德沃金著作或是聽過他演講的人,都知道他擁有才華橫溢的、優雅敏銳的頭腦,善于分析復雜的概念,一直致力于道德的、法律的和政治的事業。但是這本書采用了不同的語氣和方式,它沒有發起一系列旨在改變信仰的爭論。相反的,它探討哲學的甚至是精神層面的鑒賞力。他的雄心不是影響任何特殊立場的轉變,而是我們看待世界的方式和對待我們自身存在的最基本特征的態度。《沒有上帝的宗教》不僅带給我們更深的文化上的困惑和思考,而且在讀者面前呈現出作者確定的哲學品味和特殊的立場。

作為基本憲法權利的宗教自由

本書第三章,德沃金將視角轉向作為基本憲法權利的宗教自由這一主題。他以自由主義的立場,將宗教自由視為一個具有哲學深度的政治道德問題,運用其擅長的概念分析方法重新界定宗教和作為憲法性概念的宗教自由,及對其性質和范圍的理解。德沃金建議從一個崭新的角度,將宗教自由視為來源于倫理自主的自由價值的一般權利而非特殊權利,以此來應對宗教活動和宗教信仰的憲法困境。

德沃金指出,盡管宗教自由在當代世界范圍內的法律文件中都得到承認和保護,《世界人權宣言》、《歐洲人權公約》以及《美國憲法第一修正案》都相應地規定了保障宗教自由的條款,但是宗教及宗教自由的概念和范圍仍是一個需要重新審視和討論的問題。德沃金認為,現代宗教自由的概念既包括自由選擇宗教組織的權利,也包括選擇不信仰宗教的權利。但是,這項權利仍被理解為是一項人們對于上帝的存在和性質進行自主選擇的權利。德沃金認為,對宗教的更為寬泛的解釋,要比有神論更加深刻地理解和更好地解釋個人信仰的多樣性和復雜性。

宗教自由僅與上帝有關嗎?德沃金的回答是否定的。他認為,並沒有足夠的、令人信服的理由說明宗教僅與有神論或者拒絕有神論有關;並且對宗教自由在世界范圍內所享有的特殊保障,也並沒有找到僅屬于宗教信徒需要特殊保障以抵禦來自官方或其他方面迫害的特殊利益。無論是有神論的科學部分還是價值部分,都沒有與宗教無神論相比更為特殊的利益存在。

德沃金提出凡是宗教態度都需要受到特殊保障的觀點,將局限于傳統宗教的保障和特權拓展到所有信仰。為此他認為需要重新定義宗教態度,一種是關注信仰在個人性格中發揮作用的功能性定義,一種是限制宗教自由應保護的信仰范圍的實質性定義。

德沃金進一步分析了《美國憲法第一修正案》的宗教自由條款在適用上的沖突,即禁止政府侵犯宗教“自由權”與禁止設立國教之間的沖突。上帝存在或者不存在這兩種假設似乎從科學角度可以相提並論。兩者都可或是都不可作為科學判斷。如果依托一種假設來安排學校的課程是以違背憲法的方式設立國教,那麼依托另一種假設也同樣違憲。在諸如此類的案例中,憲法要求政府不偏袒某種宗教的條款是自相矛盾的。

那麼,真的有信仰宗教自由的權利嗎?在我們用傳統的概念和思維定勢思考宗教自由權而愈加迷惑時,德沃金另辟蹊徑,建議采取另一種方法:在將宗教與上帝分離的同時,不再將宗教自由權作為特殊權利而是作為一般權利,一種更為普遍的倫理自主權,就可以重新解讀所有的憲法、條約及人權公約。

德沃金認為對宗教自由的承諾根植于一個更為一般的倫理自主的權利,應該看到一個自由國家的全部意義就是讓個人對他們自己的生活負責,不論是傳統的宗教還是非傳統的宗教。因而國家不應該干涉個人對性和生育的選擇,就像不能干涉實踐宗教的方式、宗教服裝和標記的私人展示一樣。

死亡與永生

本書最後一章是關于死亡的沉思錄,字里行間彌散着告別的氣息。我們無從得知第四章寫作的確切日期,是否是德沃金臨終前對死亡所做的最後的哲學思考。德沃金通過對死亡與永生問題的思考,進一步闡明了無神論宗教觀。不幸的是, 德沃金顯然由于健康原因並沒有完成這一命題的寫作。

第四章主要由兩部分組成:死亡與永生。關于死亡,德沃金首先想象了死亡後生命的存在形式。對于許多有神論宗教許諾的願景,德沃金斥之為“愚蠢的逃避”。德沃金進而質疑了上帝之于來世的意義——人們信仰上帝僅僅只是基于對恐懼的順從,而不是對自己生命的尊重,或者對上帝以及他人的愛。德沃金認為,如果將生命本身看作是目的,由于生命有限,怎樣生活得更有意義就變得至關重要。在有神論宗教看來,人只有得到了上帝的恩典才能明了生活的意義。而德沃金則認為,遵照上帝的意願生活,在道德或倫理上毫無意義。支撐人們活得有意義的是一種信仰,即存在獨立且客觀的標准。這是一種有神論宗教和無神論宗教都具有的、自然主義者所沒有的對價值信仰的宗教態度。

人能夠永生嗎?有神論宗教並沒有給出一套永生的理論,只是否定生命會徹底消亡並提供了一種可能性。德沃金想到的永生有兩種形式:一種是像歷史上的名人、偉人那樣可以被後人銘記幾個世紀;一種是活在創作作品中,作品一旦問世,不論是否被後人承認或繼續存在,都獲得了永生的品格。德沃金認為,應該將我們的人生活成藝術品,即活得有意義、有成就,就可以視為永生。這便是德沃金的宗教信仰,從這個意義上來說,他已經獲得了永生。

□於興中