亚历山大•科耶夫,20世纪欧洲最终名的思想家之一,其提出的、最著名的概念便是“历史的终结”。实际上,科耶夫也是一位摄影师,收集了1万多张明信片,留下了5000多幅摄影作品,还提出了“照片的终结”这一概念。尽管至今讨论并不热烈,但他的忧虑已成为现实。在影像泛滥的今天,当我们对着餐桌上的菜品“咔擦”个不停,并散布到微博、微信上时,我们不正是在进行“动物人格”的记录吗?

所以,科耶夫强调“照片的终结”,在摄影师所捕捉的风景的深处,其实也是照片的终结。后来,科耶夫的弟子、法国哲学家、社会学家让•鲍德里亚这样解释了“照片的终结”:“用照片的沉默,抵制噪音,话语和谣言。用照片的静止,抵制运动,变迁,加速。用照片的秘密性,抵制交流和信息的放纵。用意义的沉默,抵抗意义和信息的专制。”也许正因如此,科耶夫根本就没有将他的摄影作品冲洗出来,而是以胶片的形式存在,直到他去世,将其捐献给法国国立图书馆后,人们才通过投影幻灯片一睹真实。

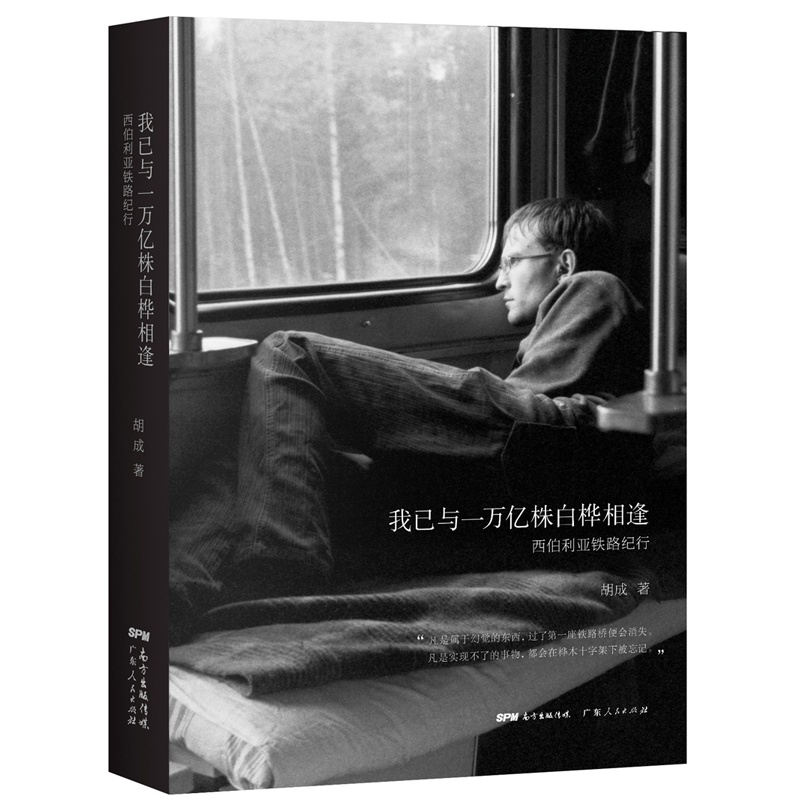

初看摄影师胡成新著《我已与一万亿株白桦相逢》的书名,显然不如“西伯利亚铁路纪行”的副标题好理解。但读了封面上的题记、诗人叶夫根尼•叶夫图申科的名句:“凡是属于幻觉的东西,过了第一个铁路桥便会消失。凡是实现不了的事物,都会在桦木十字架下被忘记。”只要你能够想到他这首诗中另一句话“满载着我们俄罗斯的全部经验”,也许就明白了书名的妙处:“车厢东摇西晃,疲惫不堪,它嘟嘟哝哝,窃窃私语,吱吱轧轧,一路响遍……”长达9288公里的西伯利亚铁路,与俄罗斯的国运相连,也与中国的历史记忆相关。

作者独自一人在遥远的符拉迪沃斯托克,踏上西伯利亚铁路列车,看尽沿途的风景与城市,用胶卷记录下擦肩而过的俄罗斯人,哈萨克的金矿工人亚历山大、萨哈林的流落小旅馆的亚历山大老头、布里亚特蒙古人小阿廖沙母子、安加尔斯克的亲爱的奇斯佳科娃•亚历山德罗夫娜老太太、新西伯利亚租住床位在异乡谋生的漂亮姑娘、叶卡捷琳堡的书商米哈伊尔……人与城市的故事,也即是国家的故事,关于俄罗斯,关于苏维埃社会主义共和国联盟,关于沙皇俄国。直到书的“尾声”,凌晨四点,作者到达终点,莫斯科雅罗斯拉夫斯基火车站,在莫斯科的夜市上走过,身上“还感觉着西伯利亚火车的动摇”。

摄影师的书,照片无疑是主角,在《我已与一万亿株白桦相逢》中,作者精选了114帧黑白与彩色胶片摄影作品,将那些风景、城市与人的存在“终结”在这里。与西伯利亚相关的一切,它的过去、现在与可能发生的未来,都在这些静止的照片的沉默之中。你需要做的,也许只有书中的6张明信片,侧卧列车注视着窗外的风景、情侣火车站月台上的拥吻、破败巷道上蹒跚的老者、广场上雄伟的列宁塑像、驶离城市的邮轮、苍茫大海上孤独飞翔的海燕,每一张都是“意义的沉默”,每一个人都可以自己决定寄向何方、寄给谁。

和科耶夫的照片一样,胡成书中的照片,表面上是对自我行踪的记录,是一种旅行笔记,没有任何故弄玄虚,没有视觉的冲击,没有世界的喧嚣,镜头对准的都是草原、车站、车厢、街道、电车、雕像、木屋、天桥、墓碑等,以及和这些造物关联在一起的人,如车上的旅客、桥上的保安、老太太和她的女儿……让不同空间里的原相结集在一起,进行着一种跨越时空的无声低诉。实际上,当作者触碰快门的那一刹,也就按下了自己的思想之门:“究竟他们是在收藏与追忆过去的意识形态与政治理念,还是在收藏与追忆自己过去的青春?”

当然,书的作者胡成并没有像科耶夫那样“极端”,或许是成书的需要,也或许是忍不住的思维冲动,全书除了照片,还有20万的文字。显然,这些文字是多余的,因为“摄影叙述的是我们缺席时的世界的样子,镜头探寻的就是这个缺席”,正如鲍德里亚指出的一样,“你认为你只是因为喜欢某个景色而把它拍了下来。可是,希望被拍摄成照片的其实是这个景色自己。这个景色在表演,而你只不过是配角而已。”你来,或者不来,你照,或者不照,它们就在那里,对于它们来说,他者本来就不存在,或者是已经不再存在的东西。

关于西伯利亚铁路,叶夫根尼•叶夫图申科在诗中还说:“连同一次次的革命和战争,连同城乡的废墟与灰烬,连同俄罗斯暴风雪的呼啸,连同俄罗斯寡妇们的哭诉和呻吟。在汽笛与电线的鸣声下,我向自己发问:我们经受了那么多苦难,也许苦难永远不会再威胁我们?我还有一个问题要提问:经过那么多年的痛苦和坎坷,我们是否已获得美好的生活?获得了还是没有获得?”以《我已与一万亿株白桦相逢》为书名,不知道正迈向哲学家、思想家“歧途”的摄影师胡成,知道答案没有?