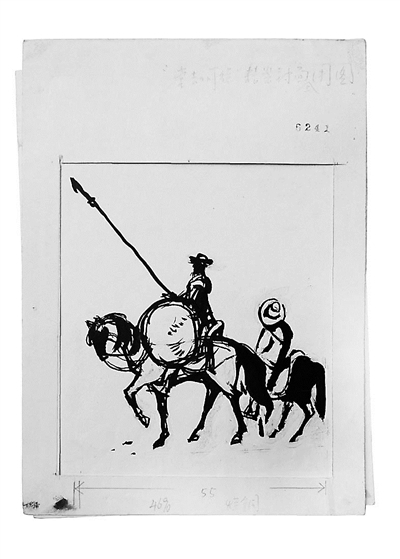

在传统的解读中,堂吉诃德一向被认为代表了欧洲文艺复兴的精神。但是西班牙人说,不,恰好相反,“吉诃德精神正是中世纪对抗文艺复兴的最为绝望的斗争”。

“他的盾牌掩护的是一个旧世界,他的长矛刺向的是一个新世界……”纪录片《大国崛起》的第一集在讲述了西班牙帝国的兴衰后,以马德里西班牙广场上的堂吉诃德雕像作结尾。这座广场可能是中国游客最常光顾的景点之一,广场中央的塞万提斯、堂吉诃德与桑丘频频接受摄影镜头的仰视注目,堂吉诃德的庄重表情与摆拍游客的灿烂笑脸形成了鲜明对比。这座广场也是我国的西班牙语学习者所熟知的,因为西语课本第一册里就有关于这一胜迹的课文:“我”在广场上闲逛,遇到一个手持《堂吉诃德》的年轻人,还指点“我”去街边的书摊买这本文学巨著——这个情节或许是课文编写者的戏仿,因为《堂吉诃德》上卷第九章中也有类似的叙述:“我”在街头偶然买到一卷手抄本,那里头就是堂吉诃德的故事。

在马德里的路边摊就能买到《堂吉诃德》,要是运气好,还能买到一欧元的普及本。不过,搞到书是一回事,能否读得下去就是另一回事了。文学名著常常因体形硕大而令人望而生畏。今人若想通读《堂吉诃德》上下两大卷,需要有超凡的信心和耐心。而在几百年前,《堂吉诃德》可是供平民大众消遣的有趣读物,不仅在西班牙引得洛阳纸贵,更是成为整个欧洲的畅销书。

堂吉诃德不仅是西班牙的,更是欧洲的,是全世界的。在后世各个语种的文学名著中,我们往往可以在各色人物形象里辨认出吉诃德先生的幻影。这个疯癫骑士被诠释为人文主义的化身,代表了欧洲文艺复兴的精神。我们每一个人身上都有他的影子,难道不是吗?堂吉诃德跨着他的瘦马踏上征途时,内心是崇高的,神情是严肃的,在旁人看来则是滑稽的。凭着陈旧不堪的装备和不堪一击的武功,他一次次地向高远的目标发起挑战。他跌倒再爬起,我们既笑话他又同情他。我们觉得自己何尝不曾像他这样,笨拙而顽强地执行无法完成的任务呢?堂吉诃德是一个不寻常的励志英雄,集喜剧性与悲剧性于一身。他的长矛指向的,仅仅是风车巨人这样的荒诞目标吗?如果我们把它升华一下,可以说,堂吉诃德挑战的是封建专制,是压迫个性的现实世界,是人的命运的局限性……当阿隆索·吉哈诺先生把自己关在书斋里沉迷于骑士小说时,他还是中世纪的人;当他自命为“堂吉诃德”,走出书斋披挂上马、踏上前途未知的征程时,他就是一个现代人了。

国内的外国文学史教材多把《堂吉诃德》界定为文艺复兴文学的典范。“塞万提斯出于自己的反封建思想创作了这部作品和堂吉诃德这一人物形象……通过堂吉诃德的言行,人们可以感受到作品所包含的争取个人自由和个性解放的人文主义思想。”今天的思想者们面对西方文明发展至今出现的种种问题,在探寻现代性、现代人精神的源头时,往往还要回到塞万提斯、回到他笔下这个“不作不死”的骑士形象身上。在从这种视角出发的种种诠释中,米兰·昆德拉的解读尤为精彩。他在《小说的艺术》中是这样说的:

“当上帝慢慢离开它的那个领导宇宙及其价值秩序、分离善恶并赋予万物以意义的地位时,堂吉诃德走出他的家,他再也认不出世界了。世界没有了最高法官,突然显现出一种可怕的模糊;唯一的神的真理解体了,变成数百个被人们共同分享的相对真理。”

在昆德拉看来,堂吉诃德把风车看成是巨人,把客栈看成是城堡,正是现代精神的体现:没有什么东西是绝对的了,每一种事物都可以有多元的观照和解释的方式,而现代小说就是要呈现和探索这复杂的、一片模糊的世界,作家不应像中世纪神甫那样向世人灌输绝对真理,而应当致力于展现一堆相对的互为对立的真理。

让我们再回到马德里西班牙广场。与那组雕像合影,不论怎么拍,都无法忽略它们背后的宏伟建筑——西班牙大厦。这座曾被视为西班牙步入现代化象征的摩天大楼,如今早已人去楼空,成了西班牙经济危机的巨大缩影,近年又被中国富豪收购,颇能引起我国游客的兴趣。塞万提斯和他的两个小说人物则始终背对着这座大楼和楼下的繁华街道,仿佛看惯了尘世的兴衰无常,转过身去追寻永恒的荣光。

塞万提斯亲身经历了西班牙帝国的由盛转衰,堂吉诃德就诞生在帝国斜阳的辉光中。站在文学巨人的纪念碑下,我想起了20世纪初的西班牙作家阿索林描绘的那位老基督徒:“一切东西都是向虚灭前进着的……在几世纪过去了之后,这浩大而可畏的西班牙帝国,将剩下些什么东西呢?”老基督徒的沉思,凝聚着阿索林那一代作家所认为的西班牙精神。这种精神更多是与反宗教改革、中世纪而非科学理性、文艺复兴相挂钩的。

堂吉诃德是世界的,但他首先是西班牙的。在艺术史上得到广泛承认的一点是,西班牙并没有受到意大利文艺复兴的深刻影响,而是更多地保持了中世纪传统。如果我们认真对待一下堂吉诃德口中冒出的那些“胡话”,审视一下他的“理想”,以之为据,那么他的思想其实还停留在中世纪,他的价值观、世界观都是与文艺复兴精神背道而驰的。比如在上卷第一章中,“他认为自己必须成为一名骑士,手执长矛,身跨坐骑地去闯荡江湖,寻求冒险,像他读到的骑士所做的那样去行侠仗义、除暴安良,战胜艰难险阻之后,定将流芳百世。”这是一种文艺复兴的人文主义精神吗?西班牙人说,这是中世纪骑士的精神,是反宗教改革的精神。这是勇往直前的科学探索者的形象吗?西班牙人说,这更接近天主教捍卫者的形象,尤其是耶稣会创始人圣依纳爵·罗耀拉(1491—1556)的形象。

当宗教改革运动席卷整个欧洲时,西班牙帝国则引领反宗教改革的潮流,一面派军队在各处作战,除去要对付传统的敌人穆斯林之外,还要剿杀新教教徒,一面则遣出大量教士特别是耶稣会修士,在欧洲之外的广阔地域传播天主教。我们不要忘了,塞万提斯自己就曾是西班牙军队的士兵,曾在对阵奥斯曼帝国的勒庞托海战(1571年)中光荣负伤。《堂吉诃德》难道不是一个壮志未酬的老兵的“满纸荒唐言、一把辛酸泪”吗?从这个意义上说,堂吉诃德的长矛刺向的“新世界”,是新教教徒控制的欧洲,是有待开发成数个天主教教区的美洲新大陆。

20世纪初,当西班牙尽失海外殖民地、深陷最严重的危机中时,西班牙的一批思想者将目光投向了帝国辉煌的过去,也聚焦在堂吉诃德这个英勇骑士的身上。哲学家米盖尔·德·乌纳穆诺的名著《生命的悲剧意识》一书将末章献给了堂吉诃德。乌纳穆诺在堂吉诃德的那股疯劲中看到了正能量,这正是成就其不朽的东西。直面荒诞的堂吉诃德是整个西班牙民族的榜样。“吉诃德精神正是中世纪对抗文艺复兴的最为绝望的斗争。”曾经骄傲地领导了欧洲反宗教改革运动的西班牙,已经没落成了一个边缘国家,深陷在绝望中,而重提堂吉诃德的价值是具有拯救之用的,“正是从绝望中,才能诞生出英雄的希望、荒诞的希望、疯狂的希望”。乌纳穆诺鼓励国人像堂吉诃德那样积极地重拾信仰、不倦奋斗,让西班牙传统重现生机。

2005年,值纪念《堂吉诃德》第一卷出版400周年之际,西班牙著名哲学家古斯塔沃·布埃诺撰写的《西班牙不是个神话》一书,同样在最后一章里着重探讨了堂吉诃德。面对西班牙官方宣传的堂吉诃德形象——人文主义的、宣扬世界和平的、具有普世价值的……哲学家进行了尖锐批判。布埃诺指出,只有把创作者和故事人物放入具体的历史时空,才能真正读懂这部作品;所谓堂吉诃德体现的“人性”是抽象而空洞的:“离开了帝国,‘人’就不存在了,对人或人性的思考就遁入形而上学的境地了……人性并非一成不变,而是在历史长河中不断获得新生的。”故此,堂吉诃德的理想正是具体的西班牙帝国的理想。“堂吉诃德所传递的意义,在于把那些打了胜仗之后就贪图安逸生活的西班牙人从睡梦中摇醒。”布埃诺以原书中堂吉诃德那段著名的论武人比文人更高明的谈话为依据,强调堂吉诃德的尚武精神,其意义在于,今天的西班牙人有必要拿起武器,因为这个国家正面临恐怖主义和内部分裂的威胁。

有趣的是,同样是在2005年,中国学者索飒发表了与上述观点截然相反的解读。在《挑战风车的巨人是谁:塞万提斯再研究》一文中,通过文本细读的方法,她得出的结论是,塞万提斯的身上隐藏着当时可能给他带来巨大麻烦的穆斯林血统;《堂吉诃德》表面上是一出引人发笑的闹剧,实则处处隐含着对那个专制、不公社会的批判。塞万提斯时代的西班牙容不得异教徒,在今天多元文化的欧洲,仍然存在着拒斥外国移民、拒绝包容异质文化的声音。对塞万提斯的新解读无疑是与今天的现实紧密联系的,《堂吉诃德》在明天也必然会得到新的诠释,这就是经典——在不同的时空中,持续不断地生发出新的意义。