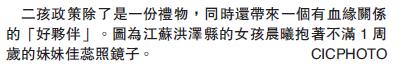

內地多年來嚴格的計劃生育政策使總和生育率水平長期處於更替水平之下,出生人口銳減。北上廣等大城市甚至已經接近或陷入「低生育陷阱」。盡管五中全會提出將實施普遍二孩政策,并繼續堅持計劃生育國策。人口專家認為,嚴峻的形勢或令中國在「十三五」期間全面取消對人口生育的限制。香港商報記者 張麗娟

專家學者多方呼吁

單獨二孩政策放開僅僅兩年時間,剛剛過去的十八屆五中全會又提出全面放開二孩政策,令人口學界感到欣慰,這其實是多方呼吁的結果。早在2004年,以中國計劃生育協會副秘書長顧寶昌、國家人口和計劃生育委員會原司長張二力等為首的近20名專家學者提交上層《關於調整我國生育政策的建議》,呼吁2005年實行單獨二孩政策。2009年又提交《關於調整我國生育政策的再建議》再次呼吁及早實施全面二孩,不應貽誤時機。

然而,直到2013年才出臺并在2014年得以落地單獨二孩政策,距離第一次建議,期間用了近10年。2015年3月包括北京市人口研究所副所長馬小紅在內的39名人口專家再次向中央上書《全面放開二孩生育取消對公民的生育限制——關於調整我國生育政策的第三次建議》。

該建議呼吁,盡快在全國放開二孩生育,不再爭議、不再拖延,并及時修改人口和計劃生育法,全面取消對城鄉家庭生育數量的限制。

不會出現「生育堆積」

與人口專家的悲觀所不同,一部分聲音依然反對二孩政策,擔心會導致中國人口再次暴漲。甚至有觀點認為放開二孩生育將使中國陷入不可逆的困境,聲稱中國不缺勞動力,制造業招工難是與房地產業過度有關,三五年后房地產業回落,勞動力將會相對過剩。而老齡化這一陣痛必須過,資源無法支持這麼多人口。馬小紅介紹,目前中國有9000萬育有一孩的非獨家庭,40%都已經40歲以上,身體條件、孩子照料、父母養老等問題導致這部分人絕大部分不會生養二胎。因此全面二孩放開,并不會帶來大的生育潮,預測一年100萬,最多300萬新增人口,「十三五」期間大概每年2000萬人口出生。總和生育率不會超過更替水平。「全面放開二孩政策不會對未來出生人口規模帶來大的沖擊,還能夠滿足非獨育齡人群的意願,體現以人為本的執政理念。」

至於全面取消生育限制可能出現的出生數量的增多,人口專家們在上述第三次建議書中指出,這是改變生育政策所希望的成果而不是所謂的風險。新增加的出生數意味著獨生子女家庭的減少,對家庭和社會都是好事。「單獨二孩」政策實施后的冷淡反應不僅再次證明以往對出生反彈風險的誇大,也更進一步加深了對生育水平長期無法回升的擔憂。世界上還沒有一個國家在生育率降到極低水平之后成功地恢復到更替水平。生育政策調整宜早不宜遲,越遲付出的代價也將越沉重。每個家庭生育孩子的窗口期是短暫的,不應該由於決策的推諉遲疑而剝奪了千萬家庭應有的生育機遇。

普遍二孩政策消息出來之后,一些地方政府迫不及待加以落實,但緊接著被叫停。長期關注失獨家庭并著有22萬字報告文學《失獨,中國家庭之痛》的《北京文學》社長兼執行主編楊曉升認為,從一胎過度到二胎政策的轉變,是一個特殊歷史階段,政府在管理上可以更加人性化一些。比如對於一些急於生育的高齡夫婦,因為感覺到年齡不饒人,二胎政策的實施,機不可失,時不再來,想盡快懷孕生育第二個孩子,只要生育時間是在2016年1月之后,政府就應該網開一面允許其生育,相關的手續如確實需要,逐漸補辦也是可以的。政府應提倡以人為本、人性化管理,放開二胎之后更應該如此。

在目前經濟形勢下,全面放開二孩政策能釋放很多消費能力,比如住房、嬰幼兒產品等,對經濟有積極意義。而針對很多人不想生二胎,有人提出放開二孩政策已經不夠,應該采取鼓勵的政策促進生育。馬小紅表示,鼓勵政策是一個泛概念。比如對高齡產婦提供好的體檢、諮詢等服務,呼吁重建託兒所、育兒室等這都是鼓勵的措施,不一定是像國外一樣減免費用或者獎勵「生育包」之類,畢竟要根據各個地方的財政情況而異。

將持續負增長

正是包括這份直接提交到高層決策者的建議在內的多方努力,使得當局原本計劃在2018年前后才放開的普遍二孩政策在今年五中全會上提前提出。馬小紅介紹,該份建議提到對人口銳減的擔憂,中國生育率已有20餘年低於代際更替水平(即平均每對夫婦生育至少兩個孩子),多年處於世界低生育水平國家行列。中國15歲以下人群在總人口中的比例已經從20世紀50年代的五分之二銳減到目前的六分之一,中國占世界人口比例從1980年的22%下降到2013年的19%,目前中國每年的出生人口已經不到世界12%。

形勢很緊迫,普遍二孩政策還沒出來之前,今年9月份中國人口學會年會上,還有學者提出,「鑒於東北人口流出嚴重,生育率不高,是否可以建立人口特區,實行比其他地區更為寬松的計劃生育政策」,馬小紅說,這一建議引發了大家討論,但最終認為這種情況操作起來難度較大。

馬小紅認為,隨著經濟社會的進一步現代化,婚育年齡不斷推遲,生育意願不斷弱化,中國未來生育率可能繼續下滑。與此同時,在未來10年,中國處於生育高峰期的23歲到30歲女性數量將銳減40%。這表明,即使將家庭平均生育孩子數提升到兩個孩子,也難以避免出生人口的銳減。中國人口將出現長期、持續、急劇負增長的局面。

不過,盡管五中全會提出實施普遍二孩,但同時強調依然堅持計劃生育國策。「相信很快就會全面取消生育數量控制,『十三五』期間肯定會全面放開的」,馬小紅認為,即使還保持計劃生育國策,其含義也會完全改變,意義會更加豐富。計劃生育之「計劃」,不一定是數量上的限制,而是應該從人口監管變成國家有責任向社會提供信息,進行人口變動預報,供民眾參考,自主選擇生育數量和間隔。

「以韓國、臺灣、新加坡為例,他們的人口政策是從限制到觀望再到鼓勵。國外學者研究認為,總和生育率達到2.7就不應該限制了,到了1.7就要采取鼓勵生育。目前中國生育率水平低於1.7卻還是限制生育。」馬小紅認為,中國是世界上在生育率降到更替水平以下20年餘年之后仍然實施生育限制的唯一國家。人口格局新常態的到來,要求必須重新審視長期以來的人口思路和人口決策,徹底改變以控制出生數量和降低生育率為目標的人口政策與計劃生育工作。而且即使全面放開生育限制,中國生育率仍然難以超過平均每個家庭兩個孩子的水平。

馬小紅表示,放開二胎政策之后,20世紀80年代生育高峰期出生的育齡人群將在10年內完成他們的生育活動,在超低生育水平下出生的「90后」將逐漸成為生育主體,中國跌入低生育率陷阱已成為毋庸置疑的趨勢,現行生育控制政策的正向效應將會逐漸弱化,讓育齡群體自主選擇生育應是政策調整方向。

北上廣已入低生育陷阱

所謂低生育陷阱,是總和生育率一旦下降到一定水平1.5以下,就會繼續不斷下降,很難甚至不可能逆轉。「中國的北京、上海、廣東,已經發生東亞現象,即生育意願和生育行為像日本、韓國一樣,呈現比西方發達國家更低的生育率,已經進入低生育陷阱。當然這個也有爭議,認為中國區域不同,大量農村人口還可以填補。但低生育情況已經不能忽視。如果生育率處於1.3以下,未來45年中國人口將會減半。」馬小紅說。

「申請遇冷不是偶然一時的現象,具有深刻的經濟社會發展原因,即使此后兩三年出現生育堆積,也會很短時間內釋放完畢。」馬小紅認為,北京已經與發達國家趨同,生育率會長期處於超低生育水平,并將難以回升,出現低生育率陷阱現象。

生育意願現「東亞現象」

總和生育率是衡量生育水平的重要指標,總和生育率在2.1至2.2之間為生育率的更替水平,表示人口再生產規模不變;總和生育率持續高於更替水平意味著人口規模將呈長線擴增趨勢,反之則將呈現下降趨勢。

嚴苛的計劃生育政策令中國總和生育率好多年持續偏低,「以北京為例,北京總和生育率處於極低生育水平已近20年。」馬小紅介紹,20世紀50年代北京市常住人口的總和生育率高達5.1,到了60年代降至3.9,70年代即低於更替水平,比全國提前20年完成人口轉變,1975年降至1.39的超低生育水平,在80年代初期有短暫反彈,此后持續下降,1989年為1.33,90年代以后更將至1以下,2010年人口普查,北京的總和生育率僅為0.707,為極低生育水平,明顯低於全國1.18的水平。

早前單獨二孩政策遇冷就值得警惕。北京市2014年3月開始實施的「單獨二孩」生育政策并沒有如預期的產生生育潮。

按照預期測算,該政策會導致北京市5年內累計新增加出生人口27.07萬人,平均每年新增加出生人口5.42萬人左右。但現實情況是,截止2015年9月,北京「單獨二孩」申請數和辦證數只占「單獨一孩」家庭的10%左右,大大低於預期。

一孩政策弊大於利

「現在回頭看,一孩政策確實是矯枉過正,因為這一政策最大弊端是忽視獨生子女在漫長成長過程巨大的生命風險。」楊曉升認為,多年的計生政策有效控制了人口急劇膨脹,尤其是在偏僻貧窮的農村,一定程度上抑制了「越生越窮、越窮越生」的惡性循環,同時在全國範圍內也一定程度提升了人口的質量。但對於每個具體家庭而言,一孩政策導致家庭結構和人口結構的扭曲,比如獨生子女心理和性格大都沒有多孩家庭的孩子健康,自身成長和未來贍養老人的風險也在相應加大。而對於整個社會來說,獨生子女的嬌生慣養也直接導致社會勞動力數量和質量的下降,老齡社會也迅速加劇。百萬失獨家庭的出現以及迄今每年七至八萬新失獨家庭的出現和增長,更是成為重大的社會問題和重大社會隱患。所以單就一孩政策來看,這一極端的計劃生育政策弊遠大於利。

帶來人口性別失衡

獨生子女政策亦帶來了越來越突出的人口性別失衡問題,馬小紅認為,從80年開始失衡至今已經25年,還導致了農村娶媳婦難問題。盡管后來采取了諸如關愛女嬰等措施,2010年失衡問題開始下降但男女比例依然高達116:100。「目前存量依然很大,性別失衡問題依然沒有改觀」。

「計劃生育的大方向沒錯,關鍵是如何制定科學合理的決策,比如相比於一孩政策,二孩政策是不是更加合理并且更容易被廣大群眾所接受?」楊曉升認為,非理性非科學一直在左右著中國的人口政策,導致人口政策的短視和短期行為。

人口政策需前瞻性

馬小紅認為,對一孩政策的研究,要在當時的歷史條件下去看。「只能說,獨生子女政策肯定不是最好的政策但也是不得不選的政策,是歷史的選擇。只是一代人的時間,過於長了。」

她介紹,70年代采取晚、稀、少政策,「這個政策非常好,使得總和生育率從5點多,下降到1979年的2點多。如果這一政策堅持下來,現在的矛盾不會這麼大」,她表示,后來的一孩政策欲速則不達,有學者批評說這是生育政策的大躍進。

實際上,中國兩次人口普查顯示,2000年生育率水平僅為1.22,2010年更降低到1.18。這都遠遠低於1.3的極低生育水平。這些數據應當提早引起重視,不過因為擔心普查時存在漏報人口等,對數據的準確性有爭議,中國對外公布最終采用了同期計生委上報的1.8的數據。

「人口問題是一個大問題。人口慣性要求人口政策需要前瞻性。人口政策一定是柔性的,不是剛性的。應該考慮到家庭等多方面,不應該僅僅從國家角度。」馬小紅坦言,沒有任何一個國家像中國這麼嚴厲的計生政策。90年代出生人口急劇下降,低於更替水平,已經形成人口增長的負慣性,即使現在回到更替水平,未來還有很長時期人口將處於負增長態勢。而90年代對政策帶來的影響認識不足,當時家喻戶曉的小品《超生游擊隊》出來時,其實生育率已經低於更替水平,但那時的宣傳依然是人口太多的思維。

好在學界在盡可能地進行前瞻性研究,就在五中全會提出實施普遍二孩政策之后,人口專家又開始了新一輪的學術研討工作,馬小紅介紹,11月14日中國人口學會召開了「全面實施兩孩生育政策」學術研討會,與會學者開始著手后獨生子女時代的生育率研究,普遍二孩與性別失衡社會研究,全面二孩政策實施對婦幼保健服務的挑戰等等。