据估算,如果石家庄更名,至少需要花费10亿元。

近日,著名作家李辉以“文化传承”之名义,呼吁黄山市复名“徽州”,得到了很多网友的赞同,黄山市首任市长也响应称“考虑到文化的正本清源,现在是改回来的时候了”,黄山市民政部门则回应说“将深入调研,尽早提出建议”。

以恢复文化传承为由更改地名,真的合适吗?

徽州改名黄山,固属草率,但黄山市已有三十年历史,为海内外所熟知,没有必要再改

上世纪八十年代以来,不少地方为发展旅游,将行政区改用辖境内著名景点命名,如崇安县改名为武夷山市(1989年)、大庸市改名为张家界市(1994年)、南坪县改名为九寨沟县(1998年)、中甸县改名香格里拉县(2001年)等。1987年,安徽省的原徽州地区因境内辖有黄山风景区,改名为黄山市(地级);原黄山市(县级)成为其下的一个区。

如论者所言,黄山市丢掉“徽州”这个有900多年历史的旧称,确实失之草率,一则让城市名少了很多文化底蕴;二则,一个地方既有黄山市,又有黄山区、黄山风景区,会给游客带来一定困扰。①但是,首先,地名的首要价值,不是文化传承,而是便利市民生活,黄山市改名至今已长达三十余年,无论是国内外游客,还是当地市民,都早已习惯了黄山市这一称谓,完全没有必要再大费周章地改回去。其次,黄山市、黄山区、黄山风景区的重名,即便要通过改名来解决,从控制行政成本和社会成本的角度来讲,也应该优先更改低级别的地名,而非将“黄山市”该为“徽州市”。

以历史文化名义更换地名,并非中国特色。众所周知,班加罗尔被称为“印度硅谷”,其在以去除殖民痕迹为宗旨的“去英国化”浪潮中,复名为“本加卢鲁”——当地坎纳达语对班加罗尔的传统称呼。改名后,当地公司不得不在国际市场上开启新一轮公关,让人们知道“本加卢鲁”就是“班加罗尔”;公司、店铺原有名称,也须改换,增加了实际经营成本。②黄山市也是如此,从1987年至今,政府、企业投入大量宣传费用,好不容易获得了一些知名度,一旦改名,以前做的这些工作都要推倒重来。

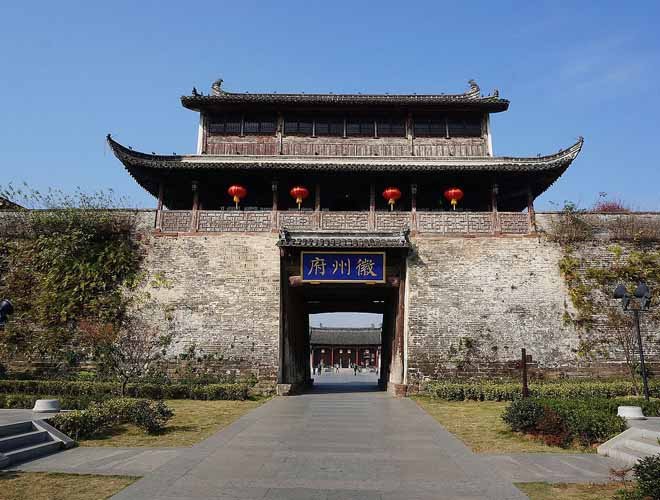

黄山市的徽州文化园

更改地名,要付出巨大的行政成本,更会给市民生活带来难以估量的麻烦

显性成本:襄樊改名襄阳,政府更改地图、牌匾、公章等开支,至少花费1亿元;石家庄如更名,则至少需要耗费超过10亿元的行政开支

自古以来,更改地名都不免浪费大笔行政开支。唐朝末年的权臣朱温,其祖父叫朱信,父亲叫朱诚,他就下令各地避讳,带有“信”或“诚”字的地名,一律更改,导致一批已经铸好的官印,必须重新刻字。朱温称帝后,甚至他曾祖的名讳都要避,更多地方被迫改名。③

现代社会地名更改,需要牵扯到的东西,远多于古代。一个地方改名的话,相关的中国地图、省区地图、县市地图,要改制重印;从市区、乡镇以下,直至村里所有单位的公章、牌匾、出版物、公文纸、单位信笺等,以及公民个人的各类证件,也都要换上新地名。此外,还涉及到企业的工商营业执照、税务登记证、卫生许可证、土地使用证等。

2004年,甘肃省天水市“秦城区”更名为“秦州区”,“北道区”更名为“麦积区”,当时有记者采访了天水最大的一家专业刻字社,得知更名前后,他们一共刻了2000多枚印章,其中400枚是入网管理的原子印章。一枚普通塑料印章50元,一枚入网印章150元,仅仅重刻这些印章,就要花去14万元。有人说,两区更名共花费2000万元,天水市方面则回应,“更名的直接费用为200万元到300万元”。④2010年,湖北省襄樊市更名为襄阳市,有记者在当地采访,发现一块高2.5米的标准不锈钢牌匾,其价格约在420—450元之间,而市内带有“襄樊”字样的公司、机关比比皆是。经计算,襄樊更名带来的行政开销至少要1亿元。⑤

比襄樊市更大的河北省省会石家庄市,人口在1000万以上,被戏称为“天下第一大庄”,为求“名实合一”,曾欲改名为正定市或西拍坡市。据专家估算,石家庄一旦改名,完成各项以旧换新,至少需要花费10亿元。相当于每个石家庄人需要缴纳更名税100元。⑥这些来自纳税人的财政收入,如果用于城市基础设施建设、改善民生,或者文化保护上,是不是更好呢?

隐性成本:地名更改后,市民需要改户口本、改身份证、改房产证、改经营许可证……等等,所耗费的时间、人力成本,是无法估算的

除了经费开支外,更改地名还会给市民带来诸多不便。查阅“中国襄阳政府网站”上的“网络问政”栏目,可以看到市民在襄樊改名襄阳后,遇到的种种问题。有市民迁移户口时,担心户口本上“湖北省襄樊市”的地址会影响进度;有市民看到新办的驾照上还是“湖北省襄樊市公安局交通警察支队”的公章,询问“会不会证件有问题”;有市民在外地上学,毕业时要回迁户口,不知道户口迁入地是填襄樊,还是填襄阳。

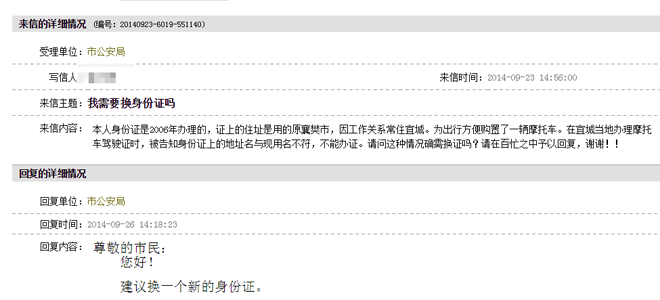

有些情况,市民不得不更换证件。如一名市民2006年时办理的身份证,住址是襄樊市。2014年,他在原襄樊市下辖的宜城市工作,要办理摩托车驾驶证时,被告知“身份证上的地址名与现用名不符,不能办证”,当时政府工作人员的回答是“建议换一个新的身份证”。由办新证产生的往来路费、工本费,以及时间成本,只能由市民自己承担了。

2011年12月,襄樊改名一周年时,湖北记者浏览订票网站发现,很多客运站出发的预售长途汽车票上,终点站依然写的是襄樊,而非襄阳。而在北京机场,登机牌上中文是襄樊,可英文居然是“XIANGYANG”。要是使用语音查询航班电话,也只能查到襄樊的航班信息,若说“襄阳”,语音系统无法识别,报出错误的地名。⑦这显然给出行的市民带来了非常不必要的麻烦。

“襄阳网络问政”上的市民来信

黄山市复名一事,很多市民并不赞同,也无关徽州文化保护。政府如欲启动此事,应该先向社会公开改名显性、隐性成本,再征求当地民众意见

从黄山市的地方论坛上看,大多数市民对于“复名”一事持反对意见,并不关心所谓“徽州文化”。一种代表性的观点是,与其纠结于城市名称,不如把精力放在发展经济上面。如网友“sx博哥”说,“支持恢复徽州的都是那些老爷子们快退休了没事整点事,80、90后的谁愿意管那事,黄山不挺好,没事搞这个还不如想想怎么把黄山经济发展搞上去”。另一位网友“快渴死的鱼”也说,“把民生福利搞好一点,把工资提高一点才是硬道理,复名就是闲的蛋疼,图虚的有什么用。”

要发扬徽州文化,有没有徽州这个名字,并不重要。第一,原属徽州府的婺源和绩溪早已不在黄山市治下,即使恢复了徽州地名,也无法完整展现徽州文化。第二,近三十年来,虽无徽州之名,徽州文化也日益受人关注,常年举办有各类学术会议,甚至有安徽学者称,徽州学已是同藏学、敦煌学并列的“国内地域文化的三大显学之一”。⑧在文化景观上,黄山市歙县徽城的“徽州府衙”,以民居、祠堂、牌坊著名的“徽派建筑”,都是游客期望到访的著名景观。在黄山市辖下,西递、宏村民居建筑群在2000年被评为世界文化遗产。

综而言之,在黄山市改名这件事情上,首先,政府必须充分调研得失,向社会公开改名的显性和隐性成本;其次,必须征求当地民众意见,而不能仅凭部分文化界人士的呼吁,即草草行事。现行《地名管理条例》明确规定,“当地群众不同意改的地名,不要更改”。一个地方改名,最受影响的都是当地民众生活,任何人都不应在回避黄山民意的前提下,讨论徽州复名问题。

黄山市民有关徽州复名的讨论

注释

①许宗元:《旅游地市行政地名命名的思考一一以徽州一黄山市为例》,《旅游科学》2002年第2期;②刘伉:《地名更改影响经济运作——以“印度硅谷”班加罗尔更名为例》,《地图》2011年第2期;③《旧唐书·哀帝纪》;④《甘肃天水市两区200万元更名引争议》,《中国青年报》2005年5月18日;⑤张宏伟《地方更名成本这笔账该怎么算》,《新民晚报》2011年1月8日;⑥《石家庄回应“改名”:不宜更改 也无规划》,《人民日报》2009年8月17日;⑦《湖北襄阳改名1年后航班公路查询仍为襄樊》,《京华时报》2011年12月25日;⑧徐学林:《烈呼吁要对徽学进行深入地研究》,《安徽省徽学学会二届二次理事会暨“徽州文化与和谐社会”学术研讨会论文集》。