影視劇中的女鬼形象“聶小倩”

《說文解字·鬼部》:“人所歸為鬼。從人,象鬼頭。鬼陰氣賊害,從厶。凡鬼之屬皆從鬼。”

人死為鬼,這是中國人的傳統觀念。《禮記·祭法》曰:“大凡生於天地之間者皆曰命。其萬物死皆曰折。人死曰鬼。”年節也好,平日也罷,祭祀的對象除了神仙之外,最大的團體當屬鬼了。可是,真的有人見過鬼嗎,還是鬼只存在於人的想象世界裏?

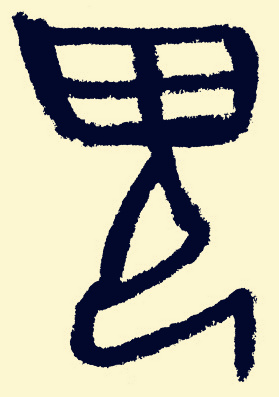

小篆體“鬼”字

鬼,因何而起?

《論衡·訂鬼》:“凡天地之間有鬼,非人死精神為之也,皆人思念存想之所致也。”

一般認為,鬼並非實際存在的物體,至少到目前為止尚未發現確鑿的證據可以證明鬼的真實性。可是,源遠流長的鬼文化卻又可當作其存在的一種途徑與形式。

鬼魂觀念與靈魂觀念息息相關。人們在認識自我、認識世界的初始階段,依靠豐富的想象力創造了幾乎是世界萬物存在的合理性與真實性。世界各原始民族都有著關於靈魂的生動描述:古希臘人認為,人的靈魂本質上屬於另外一個較好的世界,當靈魂進入肉體以後,它並不記得以前的事情;古埃及人相信人具有超自然的精神或靈魂,可以部分地繼續存在於個人生命終結之後。

這與古代中國的鬼魂觀念極為類似,西安半坡仰韶遺址中共發現用於安葬夭折兒童的甕棺七十三個,葬具以甕為主體,另用盆作蓋。這類蓋盆的底部,往往有意鑿出小孔。許多研究者認為這是為了給死者的靈魂留下出入口。原始父系社會後期以來墓葬中常見的人殉和厚葬現象,也反映了部落或氏族首領企求死後在地下世界仍然享受世間待遇的心願。這不僅反映了靈魂觀念,還明顯地表現出陰間世界的觀念。

甲骨文“鬼”

自殷商時代開始,鬼便成為中國人觀念中不可小覷的群體。甲骨文“鬼”為象形,上部像個很大的頭(也有說是人的臉上蓋著東西),下部則像跪著的身體,反映了人們對鬼源於人的認識。人死為鬼,成為傳統中國的普遍觀念:“眾生必死,死必歸土,此之謂鬼。”(《禮記·祭義》)可見人們已經把附著在活人身上的靈魂與死後的靈魂區別開來,以後者為鬼(徐華龍《鬼》,上海辭書出版社2014年版)。

由於人死為鬼的觀念,使得鬼有了善惡之分。鬼的善惡最早多與是否正常死亡相關,凶死者一般變為厲鬼,經常在人間作祟為害,比如溺水而死者常常變成水鬼,會將過路者拖下水淹死。而善鬼多與祖先崇拜相關,正常死亡的祖先可以在冥冥之中護佑族人。當然,隨著鬼神觀念的發展,惡鬼和善鬼的群體規模也有所擴大,並逐漸浸染了道德評判的色彩。

《地藏十王圖》局部

鬼,長何模樣?

《韓非子·外儲說左上》:客有為齊王畫者。齊王問曰:“畫孰最難者?”曰:“犬馬最難。”曰:“孰易者?”曰:“鬼魅最易。”曰:“何為?”曰:“夫犬馬,人所共知,旦暮見之,不可類之;鬼魅無形也,故易也。”

鬼非實物,所以每個人心裏都有自己認為的“鬼樣子”。因為是人死後變鬼,所以鬼的樣子往往不如人好看。人怕鬼,可能跟它們過度誇張的猙獰面目有很大關系。

首先,鬼的五官十分驚人。有“無常鬼”,“青面高鼻紅眼”(《履園叢話》);有“櫻桃鬼”,“頭、目、面、發,無一不藍”(《子不語》);有“太和之鬼”,“無身有頭,頭長三尺,目大三寸,耳廣七寸,眉廣五寸,口廣三寸,鼻大二寸,須長三尺,發長一丈,呼吸天炁,吐之成雲”(《道藏》)。

其次,鬼的膚色五彩繽紛。有黑色,“有黑毛一團,類人頭發,自土中起,陰風襲人,漸起漸大。先露兩眼,瞪睛怒視,再露口頤腰腹。其黑如漆,頸下血淋漓”(《子不語》);有紅色,“膚體赤色,身甚長壯”(《冥報記》);有綠色,“長三四丈,遍身綠色,眼中出血,口中吐火”(《履園叢話》);有白鬼,“匍匐而出,遍身雪白,兩眼綠光,映日如螢光”(《夜譚隨錄》)。

再次,鬼的身材極盡誇張。有十分高大者,“長數丈,腰大數十圍”(《志怪錄》);也有極其矮小者,“忽見鬼滿前,而傍人不見。須臾兩鬼入其耳中”(《述異記》)。

最後,鬼的模樣並不固定。鬼可以變化,因而並不只是以一種模樣示人:“常隱其身,時或露形,形變無常,乍大乍小,或似煙氣,或為石,或作小兒,或婦人,或如鳥如獸,足跡如人,長二尺許,或似鵝、跡掌大如盤,開戶閉牖,其入如神,與婢戲笑如人。”(《述異記》)

古人描繪鬼的樣子極盡誇張之能事,所以鬼有千形百態、千變萬化:有眼無珠、有鼻無口、有手無身、有頭無腦、有影無蹤……鬼的模樣從來沒有固定的模式,所以“畫鬼最易”。

《鬼趣圖》局部

鬼,為何而來?

《入境廬詩草·逐客篇》:“鬼蜮實難測,魑魅乃不若。豈謂人非人,竟作異類虐。”

鬼入人間一般都有行為意圖可尋,且在不同的故事中,不同的鬼的行為並不完全相同。

首先,鬼即是禍。一般說來,鬼的出現就預示著災難的到來。《述異記·呂光》講述的便是有鬼當街大叫,預言當權兄弟相殺、百姓遭災的故事。鬼的這種預言行為是對人們“物異帶來災禍”觀念的一種強化。也就是說,通常人們看到一些不合常理的異象時會產生大禍臨頭的想法,卻無法具體獲知災禍的確切信息,而鬼是具備靈性的個體,它可以將這種災禍的具體信息提前告知。更多的鬼則是對人進行摧殘,或是直接索命,《稽神錄·朱延壽》裏就有兩個“青面朱發青衣”的索命鬼。這類鬼往往猙獰恐怖,肆虐地與人作祟,企圖奪人性命,是最不受人歡迎的鬼,也是鬼中的大多數。

其次,人鬼情未了。人與異類的婚戀是頗為常見的敘事主題,多數學者都認為這是人們在夢幻以及想象中以一種叛逆的姿態宣泄自己的欲望。在我國古代社會,倫理思想對人性產生束縛和壓制,讓人們的欲望難以發泄,但通過人與異類的相戀、交合使得這一缺失得以補償。在關於鬼的記載與描述中,這一情結也非常引人矚目。第一篇“人鬼戀”的故事是《列異傳·談生》,講述陌生少女與寒士談生交好,少女要求三年不以燈燭照其身體,兩年後談生違約,照出少女腰上已如人、腰下仍是枯骨的樣子,於是人鬼緣盡。人鬼戀中最感人的是生死戀,這類主題同時也造就了一批癡情女鬼的典型形象,諸如《搜神記》裏的紫玉、《牡丹亭》裏的杜麗娘、《紅梅記》裏的李慧娘、《倩女離魂》裏的張倩女等等。人鬼戀因其超現實性,往往可以盡情抒發愛情的自由本質,也是男性表達對禮教束縛下的女性回歸自然、奔放天性的渴求。

昆曲《牡丹亭》

再次,小鬼作秀。這類鬼並不給人帶來什么災難,反而可以充當人們閑暇生活的調劑品。《紀聞》中有一則故事,講述人在巴峽行舟,忽然聽見朗詠詩曰:“秋徑填黃葉,寒摧露草根。猿聲一叫斷,客淚數重痕。”聲音激昂、悲愴,以為是舟行者未寢也。天晴後探訪,才發現是溪地中的一具人骨。此類鬼形象的出現當是文人借以抒懷的手段。自唐以來,文人開始著意創作小說,可以運用多種手法使得鬼的形象更加飽滿,故事的情節更加玄妙、引人入勝,同時也間接地表達了作者的個人情懷。另外,文人可以通過“行卷”、“溫卷”以取得名人推薦,達到登科入仕的目的。由此,關於鬼的敘事也稱為文人表現自我才華的一種方式。

最後,鬼報恩或是報仇。在思想鉗制十分嚴重的等級社會,很多鬼被賦予了倫理道德教化的功能:“德則其人,不德則其鬼。”(蒲松齡《問心集序》)《國語》中即有關於魏妾之父的鬼魂報恩的記載,此類傳說在古籍及民間也比比皆是。鬼複仇更是極為常見的故事主題,比如冤死鬼:伯有被子皙、駟帶殺害,其亡魂變為厲鬼進行報複(《左傳·昭公七年》)。明代傳奇《焚香記》中女主角敖桂英不顧一切地愛上落難書生王魁,並助其得中狀元,之後卻遭拋棄,敖桂英便自盡而死,冤魂變為厲鬼到陽間捉拿王魁複仇。

以鬼事敘人情,所以人能做的,鬼都能做;人想做但不能做的,鬼也能做。為所欲為,大概便是鬼到人間的主要目的了。

《中山出遊圖》局部

鬼,有何深意?

《豈有此理·鬼論》:“天下有我即有鬼。夫豈別有所謂鬼哉!幾疑之起,起於人心,而鬼即憑人心而起。是我之不善之心,即鬼也。我心足以造鬼,鬼不足以擾我也。”

鬼具有類似於人的思想、情感、生活等,其特點既來自原始鬼魂觀念的形塑,也受佛道二教的浸染,並包含著古代文人的自我意識。在統治力量和正統宗教的長期圍剿下,鬼逐漸被異端化,與此同時人們對待鬼的態度又彰顯了人類自我意識的張揚。

在我國古代小說中,對鬼的描寫比較常見。鬼的出現實際上是一種宗教性思維模式和信仰意識的體現,正如明人方以智在《物理小識·神鬼方術類》所言:“何神乎?積想不已,能生勝氣,人心無形,其力最大,是也。故曰:有體物之鬼神,即有成能之鬼神,即有作怪之鬼神,權在自己。”由於原始宗教的思維模式作用,人們頭腦中存在著關於鬼的觀念意識,即人死後,生命力在另一個世界得以繼續。

除了原始宗教思維模式的影響之外,後世流行的宗教信仰也為鬼文化增添了砝碼。兩漢以降,佛道二教開始在我國興起和傳播,其所持之觀念對民眾的思維和信仰產生了極大的影響。鬼有時為民間宗教所利用,因而成為統治者和正統宗教打擊的目標。從政治動機上講,傳統中國是以儒家為正統思想的社會,儒家學說幾乎奠定了整個封建王朝的政治理念和倫理秩序。在這樣的思想文化下,“任何不符合儒家經典的宗教,或者祭祀不在官府祀典中的神鬼,都有可能被冠以異端之名”(楊慶堃著、范麗珠譯《中國社會中的宗教:宗教的現代社會功能與其曆史因素之研究》,上海人民出版社2007年版)。尤其當鬼成為威脅到主流觀念的重要力量時,勢必遭到嚴厲打擊。

到了唐代,文人開始有意識地進行文學創作,於是輯錄、改寫、創作了很多關於鬼的故事。文人運用多種創作手法使得鬼的形象更加飽滿,故事情節更加曲折,引人入勝,同時也在鬼的故事中表達了作者的個人情懷,使鬼的觀念烙上濃厚的文人意識。從根本上說,隨著社會的發展和科學的進步,人類對自然界的認識和控制逐漸增強,其思維模式中所固有的“超自然”觀念也就慢慢淡化。因此,鬼不僅因其預示帶來災禍而成為民眾的“眼中釘”,也因其虛幻而成為文人的戲謔對象。一般來說,在最初的敘述中,只是表現人們對鬼的認識和想象,但在文人筆下,鬼有了特定的象征意義,通過描繪鬼的種種表現和經曆來表達自己的觀點和意見,以勸諭和警示世人。

鬼的信仰根源於原始宗教觀念,在作為主流的儒家思想意識和以正統自命的佛道二教的打壓下,鬼也逐漸被異端化、妖魔化,型塑出特有的倫理定位和形象特點。

“我們喜歡知道鬼的情狀與生活,從文獻從風俗上各方面去搜求,為的可以了解一點平常不易知道的人情,換句話說就是為了鬼裏邊的人。反過來說,則人間的鬼怪伎倆也值得注意,為的可以認識人裏邊的鬼吧。”(周作人《談鬼論》,見鍾叔河編《周作人文類編6·花煞(鄉土·民俗·鬼神)》,湖南文藝出版社1998年版)所以,無論是不是相信鬼的存在,懂點鬼事(抑或人情)總是好的,況且尚有一句俗語:“為人不做虧心事,不怕半夜鬼叫門。”