1995年的諾貝爾文學獎得主、愛爾蘭詩人謝默斯·希尼在年輕時曾覺得自己幾乎是個文盲,這么說會不會太夸張?但希尼本人真的認為那個時期無知的痛苦真實存在。這位農民的兒子在走上文學道路之前,曾與一本艾略特的詩集相遇。很長一段時間內,他無法進入這本在當時代表“詩歌”本身的書,他覺得自己與艾略特的距離,就是他與文學乃至詩歌的距離。

然而,他最終還是進入了文學王國。和他的前輩、偉大的愛爾蘭詩人葉芝一樣,希尼的名字是和他的祖國愛爾蘭分不開的,而和葉芝一樣,他樸實而深厚的詩歌,最終抵達了不同國度和不同時代的人群。

“鍛造一首詩是一回事,鍛造一個種族的尚未誕生的良心,如斯蒂芬·狄達勒斯所說,又是相當不同的另一回事;而把駭人的壓力與責任放在任何敢于冒險充當詩人者的身上。”

焦躁

愛爾蘭的“斯通納” 遙望詩歌王國

去年年底,《斯通納》一書紅遍了中國的大江南北,一時間所有人都在談論這本約翰·威廉姆斯生前沒有賣出去多少的小說。這本小說開頭部分的斯通納是個對文學一竅不通的農家子弟,英語文學通識課對于為了農業知識而進大學農學院的他來說實在太過陌生,太過高深。他似乎觸摸到了些什么,但又深感煩惱,因為自己對這些文字難以理解,可面對它們,整個人又充滿了可以稱作“愛”的東西。

讀到這幾頁文字的時候,我不禁想起了前兩年去世的諾貝爾文學獎得主謝默斯·希尼,他的很多詩歌都寫到了自己的故土和故土的鄉村生活,許多人把他看成一位地方詩人或者鄉村詩人。希尼出身農家,后來走上文學道路,他的父親跟斯通納的父親一樣沉默寡言,在悼念亡母的一首詩中,希尼寫到過他的父親對著母親失聲痛哭傾訴,他感覺一輩子都沒聽過父親跟母親說那么多話。就這些方面而言,我們可以說希尼簡直像是另一個國度的“斯通納”。

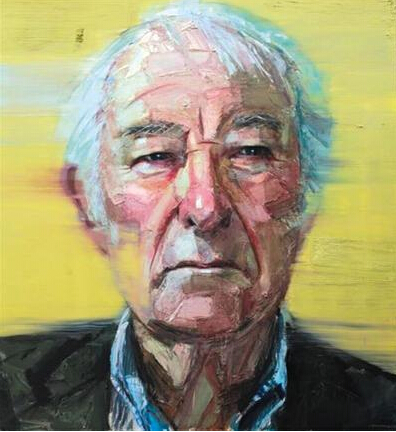

希尼及其家人。

希尼在哈佛大學的艾略特百年誕辰演講《學習艾略特》中,寫到了自己和艾略特的最初接觸:他十五、六歲的時候在上天主教的寄宿中學,一個姑姑答應給他買幾本書,有一本他選了精裝的、經典版本的艾略特詩集。那時候“艾略特”這個名字就代表著詩歌,那本書很長一段時間對希尼來說就代表著詩歌和他之間的距離,代表著他多么不適合詩歌,不管是當讀者還是作者。

希尼幽默地提到了自己面對艾略特時的生理緊張,那個時候的他一看到那本書就會喉嚨發堵,胸悶,種種神經癥狀就跟面對高等代數和微積分一樣。后來希尼上了貝爾法斯特女王大學,后來他在那里教書(跟斯通納的軌跡頗為相似),可是他的緊張和恐慌并沒消失。有一次他要給本科生講艾略特的名詩《灰星期三》,他查遍了能查到的所有參考資料,可還是沒能感到自己真正把握住了那首詩,最后那節課就成了他“一生中最焦躁不安的四十五分鐘之一 ”。

那個時期的無知,帶給希尼的痛苦是真實存在的,雖然這種痛苦就像斯通納無法理解英語文學課上的內容時感到的苦惱一樣,當時難以言表。艾略特就像是一座大山,讓人敬畏,可也擋在他和詩歌王國之間,無法進入艾略特就意味著他還不夠格進入詩歌,不管是當一個作者還是一個讀者。

折衷

“站在中央的踏腳石上”尋求“中道”

對希尼影響重大的詩歌前輩、愛爾蘭詩人帕特里克·卡瓦納也描述過這種智識上的匱乏狀態,卡瓦納跟希尼的出身背景頗有相似之處,兩人都出身農家,干農活,熟悉農村生活,也在詩歌中描述農村生活。卡瓦納和他之前以及同時代的“愛爾蘭復興”派詩人不同,他反對他們對鄉村生活的美化和神話。他在愛爾蘭電視臺的《自畫像》系列里這樣談到自己的過去:“雖然農民的文學理想是一個農場勞作者,可事實上一個農民是生存在一定意識水準之下的人類存在。他們生存于無意識的黑暗洞穴里,當他們看到光,他們就尖叫起來。真正的貧窮是缺乏啟蒙,我恐怕這無知的迷霧太大地影響了我。”

希尼畢竟和卡瓦納不同,他對鄉村生活并沒有那么尖銳的不滿和批判,但他也意識到了鄉村生活的隔絕性。在他的諾貝爾文學獎受獎演講中,希尼一開頭就提到自己從未想過會來到童年時在戰時廣播中聽到名字的城市,斯德哥爾摩。希尼充滿感情地將自己童年的鄉村生活描述成一種傳統農家宅院中的親密共存,但他也說這種生活是一種近乎穴居的生活(den-like life),在情感和智識層面都與外部世界多少有些隔絕(more or less emotionally and intellectually proofed against the outer world)。希尼雖然沒像卡瓦納那樣明言,但我們無法忽視這種隔絕狀態和無知之間的關聯,可希尼擁有一種比卡瓦納更為復雜的詩學理念,地方與世界,個人經驗與文學傳統,他試圖在種種兩極之間尋找某種也許可以達成平衡的邊界和中點。

希尼追求的類似亞里士多德所說的中道,除了折衷,在如何生活這件事情上,他也可以算是個亞里士多德派。人不僅要活,而且要活得好,活得好就是要活得適宜,對于一個詩人來說,問題就變成了:“該如何合宜地生活和寫作?”

早在希尼的第一本批評散文集《首要之事》的開頭,希尼就提出了這個他終身關心、探索的問題。他同時提出的另一個問題是:“一個詩人和他自己的聲音,和他自己的地方,和他的文學傳統以及他的同時代世界,究竟是何種關系?”這幾點都是希尼時時在心的重要坐標,因而,如果僅僅看到希尼詩歌中的一極,難免會做出一些并不符合詩人自身追求和實踐的片面判斷。

有人說希尼是地方性詩人,說他對社會和政治太不關心,另一些人說希尼過于政治化,有些詩歌直接就是政治宣言。這些判斷都忽視了希尼生命和詩歌的復雜性,把他簡單劃在某一邊或者強迫性地把他歸入某一邊,都是詩人堅決拒斥的。

希尼著名的《公開信》就是類似公案:這首詩出版在希尼被選入的一本《當代英國詩人》詩選后,希尼借這首詩公開表示自己不是英國詩人,而是愛爾蘭詩人。詩中有兩行反復被引用的詩:“我們的護照是綠色的,我們的酒杯永不曾為了向女王致敬而舉起。”有些人因此將希尼看做支持北愛與愛爾蘭共和國統一的“共和國派”,可這種強迫站隊的舉動恰恰是希尼厭惡的。

其實六十年代他早就不止一次被選進類似的英國詩人詩選,但他從來沒有抗議過,這本選集的兩位編者還都是他的朋友,所以他的抗議主要和時代背景有關。六十年代北愛問題還沒有爆發,八十年代則是北愛問題最嚴重的時刻之一,希尼當時又和一群政治非常積極的戲劇界朋友一起搞“田野劇場”(The Field Theatre),周圍的朋友都寫過類似的表態文字,他也就用詩歌表明了自己的立場和態度。希尼日后在訪談中提到過自己對被迫站隊的厭惡,他說北愛沖突時期人們往往以一種非此即彼的方式來要求人,你不是共和派,那一定是支持北愛和英國保持統一的統一派,反之亦然。這樣非此即彼的排中法他無法接受,他選擇站在兩者之間,因為他認為自己本來就生在兩者之間。

在希尼八十年代末出版的詩集《山楂燈》中有一首詩頗能反映希尼的心境。這首詩的標題Terminus是羅馬邊界之神的名字,也因此有“邊界”的意思。詩中有這樣的詩句:

兩桶水比一桶水好提。

我在中間長大。

我左手擺上鐵秤砣。

右手把最后一粒倒進秤盤。

領地、教區在我出生之處接壤。

當我站在中央的踏腳石上

我是水中央馬背上最后的伯爵

仍在和談,與同儕有一耳之距。

希尼日后的訪談集就以“踏腳石”為名出版,在各執一邊的紛爭時代,他推崇和欲求的是不選邊的中道。不過他并不是一個騎墻派,他的折衷理念源自他對他出生的北愛爾蘭的歷史理解:北愛問題中的兩方,天主教徒/新教徒,共和派/統一派,所有人都各執己見,認為自己是正義的、合理的,可在希尼看來,北愛就是一個復雜的混合體,歷史問題無法用理念一刀切,對己方正義的執著最后只能通向沖突和暴力。正如希尼詩中所說,領地和郊區在這里接壤,這個地區和這個地區的居民本來就處于種種兩極之間。接受自己的歷史境況,在此基礎上尋找中道,這是希尼對這些首要問題的回答。

憂懼

在“泥沼”中窺見暴力

北愛問題的復雜性還可以從《公開信》中涉及的一個事實窺見一斑。希尼詩中說“我們的護照是綠色的”,不過他自己最早的護照還真不是綠色的愛爾蘭護照,而是一本英國護照,他1956年就是拿著這本護照去南法的盧爾德朝圣。這樣的事情在當時屢見不鮮,許多北愛爾蘭天主教徒都是這么做的。許多讓人為之頭破血流的身份認同象征其實并沒有那么重要,可沖突一旦起來,人們就會為了這些事情爭個你死我活。

而詩歌的意義也就在這種充滿暴力的現實中凸顯出來。希尼在《詩歌的糾正》一文中引用了美國詩人斯蒂文斯的一句話:詩歌的高貴在于它是一種源自內在的暴力,它保護我們,讓我們免受沒有詩歌的暴力。希尼認為這意味著想象反抗現實的壓迫,而這正是詩歌的高貴之處和意義所在。

希尼生活于其中的現實讓人憂懼,許多他認識的人以及朋友都在沖突中喪生,成為派系理念和暴力的犧牲品。這樣的暴力希尼在北愛爾蘭的歷史和國民性中看到了根源,從《北方》這部詩集開始,他寫了不少“泥沼詩”(Bog poems)。

泥沼是愛爾蘭和斯堪的納維亞文化的保存者,在里面任何事物都可以千年長存,從卷軸、動植物、器具到人牲的尸體以及尸體胃里的種子,歷史往往就這樣躍然眼前。希尼在被殺死的犧牲品女子身上看到北愛問題根源,他暗示愛爾蘭人天生就有這種源自人類天性的暴力傾向。之所以說希尼覺得這是人類共有的天性,因為在他看來,暴力不僅存在于泥沼保存的那些時代,也存在于我們的時代,存在于社會之中,也存在于看似寧靜的家庭生活。

2001年出版的《電燈光》是希尼獲得“諾貝爾文學獎”之后的第一本新詩集,這個世界文學最高獎項讓希尼開始更多關心愛爾蘭之外的世界。

希尼對生活和人性的認識有一個發展變化的過程,他自己認為《北方》之前的詩集被過譽了,這本詩集才是他第一本成熟之作。我想他對之前詩集的不滿不僅在于詩藝,也在于和詩藝不可分割的詩歌意識。從《北方》開始,希尼對自身和自身的歷史性開始有了更深刻的認識。鄉土不僅僅是鄉愁和童年美好回憶的對象,也成為一個復雜的地方。

從希尼對“地方”的理解可以看出他在這個方面的成熟。在《地方的意義》一文中,希尼提出,地方以兩種方式被認知和珍愛,一種是通過經歷得來、非文字的、無意識的,另一種是通過學習得來的、文字的、有意識的。這兩種方式可以互補,但也常常格格不入,相互沖突。

就拿希尼自己的故鄉莫斯巴恩(Mossbawn)來說,他對故鄉當然有很多由生活經歷而來的感性認識,可文字和學習讓他擁有了另一種進入故鄉的方式。他在北愛問題最激烈的年代分析過北愛爾蘭地區在文化上的混雜性,他說他故鄉的名字由兩個詞組成,Moss是“苔蘚沼澤”的意思,而Bawn是英國殖民者稱呼自己武裝農莊的詞匯,所以Mossbawn的意思就是“泥沼上的種植者房子”。不過希尼他們把Bawn發成“巴恩”而不是英語中的“波恩”,“巴恩”和蓋爾語中的“白色”是一個音,這樣“莫斯巴恩”也可以指長滿了泥沼棉的“白泥沼”。希尼在自己家鄉名稱的音節中看到了北愛地區分裂文化的隱喻,一切都不是只有一種唯一正確的標準解釋和標準答案,如果不承認地方的分裂和復雜強求一致,反而會導致災難。

超越

用聲音創造“可能性世界”

希尼在《地方與無處》一文中寫到,詩人總在政治與超越之間被扯來扯去,因為他們天生更多具有類似濟慈所說的“消極能力”而不是積極能力,所以他們往往會被各種位置感染,而不是固守一個位置。就當時北愛爾蘭的情勢而言,我們不難理解希尼以及他同胞們的詩歌為什么總是在巨大的時間或空間距離之外審視我們所處的世界,總是喜歡死后的視角或者神話、歷史人物的視角。

在充滿沖突和暴力的北愛以及世界之中,希尼想要用詩歌來想象一個更為和諧的世界。在《心靈的英格蘭》一文中,希尼提出休斯、希爾和拉金這三位英國詩人用自己的詩歌語言保存了各自的“真正的英國”,我們可以借用希尼的標題說他自己想要用詩歌來創建“心靈的愛爾蘭”。這個“愛爾蘭”和“莫斯巴恩”當然基于他的生命經歷,基于他生活于其中的現實,但這個世界并不完全是現實世界,也不是對現實世界的反映。這個世界是詩歌的王國,詩人在其中是“無限空間的王者”,用美國詩歌評論家文德勒的話來說,這是希尼的“抒情烏托邦”。

這個烏有之鄉不是現實世界,也不是為了描述現實世界——不管描述的對象是鄉土還是童年;這個無處之處是詩人用自己的聲音創造出來的可能性的世界,在希尼看來,這個可能性世界的意義在于,它對現實和現實中的人有矯正作用。烏托邦并不存在,但它可以做人類想象更美好生活可能的參照物。

希尼對聲音的敏感和強調是他詩學的核心之一。他在《學習艾略特》等幾篇文章中都借用了艾略特的“聽覺想象”這一概念。“聽覺想象”是一種能力,是“對音節和節奏的感受,深入思想和感覺的意識層面之下,激活每個詞;沉入最原始和最為遺忘的,返回源頭然后帶回某些東西……【融合】最古老的和最文明化的心智。”

希尼承認他的天然稟賦讓他難以跟隨一首詩的論證或觀念進程,他更傾向于做一首詩的聲音的回聲室,在一種節奏型之中尋找意義的輪廓。他的詩歌創作很多時候都和聲音緊密相關的,比起用詩歌來描摹某種風景,他更傾向于表現“聲景”。這些“聲景”早已內在化于詩人的體內,就像那一聲Nema problema,某一天這“黑暗的胚胎”會萌芽成一首詩。

希尼在討論華茲華斯和葉芝詩歌音樂的構造時引用過瓦雷里對“天賜的詩行”(les vers donnés)和“籌算的詩行”(les vers calculés)的區分,有詩歌創作經驗的人都能理解這兩種詩行的區別,一首詩的開始總是由某一句仿佛天賜的詩句甚至某個節奏開始,然后詩人的想象、聯想、學識、籌算開始發揮作用,最后,一首或好或差的詩就這樣出來了。

全然籌算和全然天賜的詩歌有沒有?當然也有,但大部分詩人的大部分詩歌應該都是混合了天賜與籌算,希尼自己的詩歌也是如此。同時,希尼詩歌的節奏和音樂不應該看做完全技巧性的東西。他自己對此有明確區分,他把詩歌的技巧分成“匠藝”(craft)和“技藝”(technique),匠藝涉及的是詞語的競技展示,這個層面的技術可以讓你發表、得獎,就像是在井口打水,水泵搖得嘎吱嘎吱響,姿勢相當漂亮,可是水桶里可能根本就沒有水,因為桶放得還不夠深;技藝則不僅僅涉及詞匯、韻律、文字的質地,它還涉及一個詩人面對自身以及自身的現實時的立場和態度,就像希尼自己在《首要之事》中關注的那些問題。一個人必須從他通常的認知限制中走出去才能觸及那些難以言說的事物,這就需要技藝而不僅是匠藝。

詩人構造的可能性世界對現實能有多大影響?希尼在《舌頭的統御》一文中對此做出了這樣的回應:面對歷史性的殘酷屠戮,詩歌和種種想象性藝術一樣,幾乎完全無用,從來不曾有一首抒情詩擋住過一輛坦克;可另一方面來說,它的力量又是無限的,就像耶穌在沙地上的書寫一樣讓人啞口無言。這讓我想起希尼自己對索福克勒斯悲劇的創造性翻譯中的一節詩:

歷史說,不要在

墳墓的這一邊希望。

可之后,一生中有一次

渴望已久的正義浪潮

可以翻涌而起,

而希望與歷史押韻。

希尼墓。

美國總統克林頓在北愛和談斡旋成功之際引用了希尼的這句詩,這大概可以算是詩歌的糾正作用在政治上的體現。抒情烏托邦有時確實可以讓希望與歷史押韻,詩歌創造的想象國度提供了一個可能性的世界,我們能在其中看到現實的模樣,可那又不完全是我們身處其中的不完滿的現實世界,它像是一面晦暗的鏡子,我們由之可以看見更美好世界的模糊的影子。

希尼前期詩歌到中后期詩歌的轉變正是這個可能性世界成形的過程,他從他自己最初的聲音發展出后來交織了傳統樂音的復雜聲景,把“鄉土”從素樸的鄉愁對象挖掘成布滿文學和文化傳統的“地方”,而同時代的世界也在此同時變成與鄉土同樣切近的生存場域,其中的一切都與自我息息相關。這是希尼詩藝的成就所在,也是他作為一個人的成就所在。(文/艾洛)

【希尼詩集】

《一位自然主義者之死》 《通向黑暗之門》 《在外過冬》 《北方》 《野外工作》 《斯威尼的重構》 《斯特森島》 《山楂燈籠》 《幻視》 《酒精水準儀》 《開墾地:1966-1996詩選》 《電燈光》 《區線與環線》 《人之鏈》