10月17日,“神舟十一号”载人飞船将升空,实现与“天宫二号”的交会对接,上演一场“太空之吻”。航天员将在太空实验室“天宫二号”进行3个由香港中学生设计的实验项目——“水膜反应”、“太空养蚕”和“双摆实验”。同学们期待着实验结果,也希望凭着对科学的热情,为国家航天事业和人类未来生活作出贡献。

香港翁佑中学学生设计的“水膜反应”实验随“天宫二号”进入太空

双摆实验可研发成航天工具

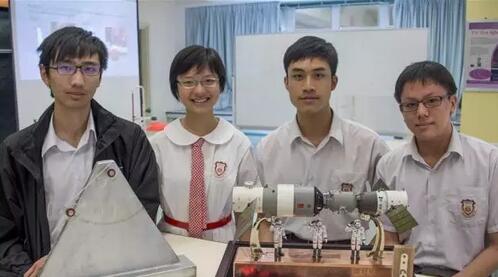

“我们预计双摆在无重力情况下会有规律地按着圆周路径摆动。”在保良局罗氏基金中学的实验室里,高三学生侯柏全向新华社记者讲述“双摆实验”的原理和设计过程。这是他和另外3名同学花了半年时间合作设计的实验项目,它与“水膜反应”和“太空养蚕”都是“香港中学生太空搭载实验方案设计比赛”的优胜作品。

3年前,“神舟十号”女航天员王亚平在“天宫一号”示范了多项无重状态下的科学实验,其中一项是“单摆运动”,激发侯柏全和同学们深入探究航天科学的兴趣和热情,构想出“双摆实验”。

“它跟人类手臂摆动相似,可加以研发成协助航天员工作的工具,比如用来采集石头样本的机械臂。”少年们拿着双摆模型详细解说,他们期望试验结果能为太空修补工序提供机械技术支援。

作为“双摆实验”指导老师的黄洋表示,国家提供了很好的平台,给学生发挥创意和扩阔视野的机会,他希望同学们能继续保持这份对科学的好奇心和克服困难的精神,将来贡献社会。

保良局罗氏基金中学生向CY讲述“双摆实验”的原理和设计过程

在香港保良局罗氏基金中学,参与研究的同学与天宫二号模型及“双摆实验”模型合影

太空养蚕料蚕丝更粗韧

这次“神舟十一号”升空,航天员将带着蚕宝宝遨游太空。基督教宣道会宣基中学的“太空养蚕”实验设计者之一梁芷韵表示,养蚕抽丝是中国传统工艺,由中国航天员在太空中进行这试验,别具意义。

一个透明塑胶箱子里设有蚕虫的“食堂”和“卫生间”,同学们利用物理学的对流原理,将蚕虫粪便输送到一个收集空间,保持卫生。梁芷韵说,养蚕装置经过多番改良,以减低蚕虫在太空中死亡的机会,预计它们于升空8天后吐丝结茧。“我们估计在无重情况下产生的蚕丝会比较粗和韧性较强,可应用于不同范畴,包括制作航天服。”

(左起)香港基督教宣道会宣基中学学生王嘉宝、梁芷韵、邓梓仪和黄采妍就“太空养蚕”实验进行交流

香港基督教宣道会宣基中学学生向CY讲述“太空养蚕”的原理

水膜反应快速制成固体薄膜

由顺德联谊总会翁佑中学5名高中生构思的“水膜反应”,同样是受王亚平在太空向学生展示的基础物理实验启发,特别是其中一个在失重环境下进行的水膜实验。

学生劳莉欣介绍,他们参照王亚平的做法并结合化学知识,设计了将聚合物聚乙烯醇溶液及饱和盐水混合,以进行相转化过程的项目,待风干后就会形成固体薄膜,过程最多只需1至2分钟,期望未来可进一步研发成透气但不透水的人造皮肤和透析膜。

这一实验在比赛中获专家称赞有实用性,每张薄膜的成本低至几分钱,而且使用的实验器材较轻巧,方便带上太空。

这3位得奖项目的学生将在本月中旬获邀到访甘肃酒泉卫星发射中心,见证“神舟十一号”升空。同学们纷纷表示兴奋和期待。

顺德联谊总会翁佑中学生向CY介绍“水膜反应”的构思

梁振英赞赏学生科研

学生们本月初曾获邀到访礼宾府向行政长官梁振英介绍他们的得奖作品。“太空养蚕”实验的另一位设计者黄采妍说:“行政长官对香港科研抱有很大希望,他对我们说,‘这不是终结,而是开始’,大大鼓励了我们继续探索科学。”

揭秘神舟十一号交会对接

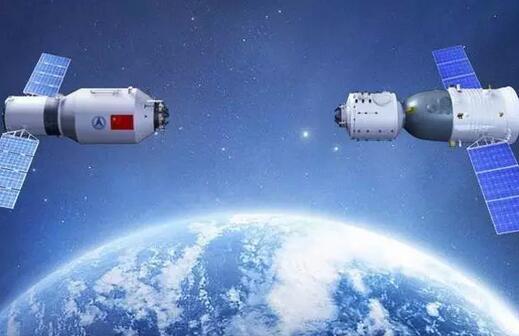

本月17日,中国两名航天员将乘坐“神舟十一号”载人飞船在距地面393公里的轨道上与“天宫二号”实现对接,在“天宫二号”内完成30天的中期驻留,以此突破和掌握“再生式生命保障”等太间站关键技术,并开展一定规模的空间应用技术试验,为中国后续太空站建造、运行等各项准备工作奠定扎实基础,积累宝贵的一手经验。

航天器的交会对接技术难度最大、风险最高

天宫二号和神舟十一号的空间交会对接是搭建“太空之家”的重要一步,其间,两者从相距150米到最终完成对接的阶段技术难度最大、风险最高。

在高速情况下毫厘不差地对接在一起,一双犀利而精准的“对接天眼”必不可少。在此次任务中,中国航天科技集团五院技术人员推出了全新升级的“对接天眼”——光学成像敏感器(CRDS),它由位于运输飞船上的相机和位于目标飞行器上的目标标志器组成。

与在天宫一号上运用的第一代产品相比,升级版的CRDS产品在太阳杂光抑制能力、识别目标敏感度上有了大幅提升。

航天科技集团五院技术人员龚德铸介绍,在太空中,太阳光的照射强度是地球上的3到5倍,飞行器的“眼睛”在交会对接时很容易被闪坏,正因太阳杂光对产品的导航影响,以往交会对接时要选择光线合适的时机,抢抓一天中最为合适的数小时“窗口期”。

天宫二号和神舟十一号已经可以实现准全天候实时对接,这将有力地支撑航天器在太空进行突发维修补给或航天员应急救生。

此外,五院技术人员还将敏感器首次捕获时间提高了一个数量级——由原来的约十秒缩短至不到几百毫秒。

“这个时间就好比司机在开车时被强光晃到眼睛之后恢复正常视力的时间,‘眼睛’从看见目标到做出判断的响应时间也大大缩短。”航天科技集团五院敏感器设计师刘启海说。

与此同时,该产品在精度、重量、功耗等关键技术指标方面均超过了国际同类产品水平,更好地保证了交会对接过程的安全性。