當外鄉人湧入雄安時,雄安人正准備告別家鄉

作者:易方興

當炒房客們在“新區”二字的感召下潮水般湧向雄縣、安新、容城三地時,當地土生土長的養鴨人,則正在准備告別鴨子,告別家鄉。

家住河北安新縣大王鎮的老袁頭從沒見過自家村裏來過這么多外地人。

4月4日這一天,他看到各種牌照的車從眼前駛過。“北京的、天津的、山東的、甘肅的……以前可沒這么多車。”車輛排著隊依次從老袁頭的屋前駛過時,院子裏上千只鴨子焦躁地叫了起來。

2017年4月1日,中共中央、國務院印發通知,決定設立河北雄安新區。新區由河北省保定市所轄雄縣、容城、安新3縣組成,通知中稱:“這是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後又一具有全國意義的新區。”

雄安新區航拍圖。圖/ CFP

在隨後的三天清明節小長假中,數以萬計看到投資機會的人從四面八方向這裏湧來,據安新縣旅遊局公布的數據顯示,僅4月2日至3日兩天,當地接待遊客數量比去年同期增長了244.99%。

“再也不用擔心外人不知道安新了”,老袁頭很高興。年輕時,他去外地,別人問他是哪兒的人,他怕說“河北安新”人家沒聽過,通常會說“白洋澱邊上的”,如今他老了,安新卻因“雄安新區”而舉國皆知。但他也有些傷感,滿腦子想的都是怎么能繼續養鴨子:“所有人都知道安新了,安新就不是以前的那個安新了。”

1

老袁頭今年65歲,是土生土長的安新人。

在中央設立“雄安新區”的消息公布後,白洋澱的百度百科也在最短的時間內完成了更新——位於河北雄安新區中部。事實上,位於新區中部位置的白洋澱,大部分地區都在安新縣境內,而老袁頭的家就在白洋澱邊上。

他養了33年鴨子,整個村子,就數他養鴨子的時間最久。根據2014年的統計,全國禽蛋產量的12%出自河北,而北京市場上60%的鹹鴨蛋,都出自安新。每年,老袁頭的鴨子要產上萬只鴨蛋,從安新發往全國。

老袁頭常年住在一間自己搭的不足30平米的小土屋裏,屋外,是他一磚一瓦親手搭建起的養鴨小院,有上百平米。這塊地屬於縣水利局,老袁頭租用多年。每天,他都會扛著80斤的鴨糧喂三回鴨子,“輕輕松松”。養鴨子要半夜兩點起床去撿剛生下來的鴨蛋,上千個鴨蛋,都是他親手撿,撿到淩晨4點再去睡個回籠覺。外人覺得他辛苦,有時候孫子也嫌他身上一股“鴨子味兒”,他卻樂呵呵的,“農民嘛,每天幹活兒充實,覺得有奔頭,辛苦點也值了。”

老袁頭展示他養的鴨子下的“雙黃蛋”。圖/ 易方興

老袁頭養的鴨子是種鴨,產出來的蛋是“父母蛋”——不是用來吃、而是用來孵化小鴨子的。等小鴨子長大了,再產下的蛋,才是用來吃的“商品蛋”。前幾年,鴨蛋價格下跌,這兩年好不容易漲了上來,“父母蛋”能賣到了1塊7一個,老袁頭高興,覺得自己“趕上了好年頭”。他正琢磨著怎么多養一些鴨子,多產一些好鴨蛋,但還沒等他琢磨出新方法,養鴨子這件事已經出了變數。

2

在設立“雄安新區”消息公布的前幾天,縣裏下來人找到老袁頭,說,“馬上要建雄安新區了,這一片全都得拆,你這些鴨子就趕緊處理了吧。”老袁頭有點措手不及,問:“能不能我不要補償,再給我尋塊地讓我繼續養鴨子?”對方眼睛一瞪:“那怎么可能,以後你就是特區人了,還養什么鴨子啊?”

老袁頭養的鴨子,總數有1000只。圖/ 易方興

4月1日,“雄安新區”成立的消息正式對外公布。兩天後,據《每日經濟新聞》報道,雄安新區駐村工作培訓會在容城縣低調召開,該次會議的一個核心議題即為拆遷安置。盡管相關工作人員均表示新區規劃方案暫未出台,澱區也沒有具體的鄉村搬遷方案,但在老袁頭生活的大王鎮,整村搬遷的傳言早已人盡皆知。

傳言不知從何而來,但各個聽上去都言之鑿鑿——有說村民都得遷到隔壁哪個哪個鎮的,還有的說家家都要分房子,最後要住進小區樓房裏。老袁頭與幾個養鴨戶一起發愁,“以後搬到別處,住樓房了,鴨子可怎么辦?”盡管他們一直在說服自己“住樓房也不錯,水方便,電方便,燃氣也方便”,但一想起養了一輩子的鴨子沒了,又都不約而同地搖頭,“那每天得悶死。”

在養鴨子的小院旁,老袁頭放了一個一米高的缸,缸裏是從井裏抽上來的幹淨水,他放了一些鯽魚養在缸裏,每逢心情好的時候,他會撈一條魚出來燉了吃。他還養了一只陪伴了他15年的狸花貓,每次吃魚的時候,貓都會和他一起“改善夥食”。

老袁頭養的鯽魚,如今他每天都要吃一條。圖/ 易方興

如今,不管高不高興,老袁頭每天都撈一條魚上來吃,“也不知道什么時候會讓我們搬走,再不抓緊吃怕是也沒機會吃了。”

3

其實,在水利局的人找到他之前,老袁頭已經察覺到了一些變化——2017年春節後,村裏下令,所有的建設行為全部停止。沒過多久,安新縣縣城的房產交易和戶籍也被全部凍結。

安新縣內停工的高樓。圖/ 易方興

在大王鎮大王村的主街道旁,一棟三層民宅剛剛搭好房屋結構,屋前還堆著兩堆紅色的磚頭。民宅的主人姓張,他現在沒地方住,只能擠在弟弟家裏。

一年多前,村裏搞路面硬化,號召新農村建設,很多村民都在那時翻修了自家的房子,張的弟弟也“花了80萬翻新蓋房子”。張動手有點晚,剛搭好架構,就被要求停工了。弟弟一度笑話他,覺得他沒有早一點蓋房子是一種損失,但搬遷的消息傳來後,兄弟倆之間的局勢發生了變化,“我弟弟叫苦不迭,房子住了還沒兩年這就要拆了。”張說,他如今最發愁的事,是怎么把屋前的自己好不容易買來的磚頭賣掉,他寫了兩個“賣紅磚”的牌子掛在磚頭前,一個多月了依然無人問津。

如今,當地每個即將被拆遷的村子中都設有崗哨。這些崗哨的重要使命之一就是防止當地村民建房子,同時,他們還肩負著另一個使命——不能讓拖著磚瓦的車子進村。

同時被禁止的還有種樹。

在聽到搬遷的傳言後,老袁頭的同鄉李飛曾設法聯系過當地的種樹人,因為“到時候種上果樹的地,征收的價格肯定比普通的地高。”李飛給種樹人打電話時還在考慮,自己是種梨樹還是種桃樹,結果種樹人直接回了句:“不用想了,之前幫XXX家種樹,第二天全給拔了。”

焦慮的村民們只能再想別的辦法,在眾多版本不一的傳聞中,有一則傳聞稱補償的標准將按人頭分配。住在隔壁三台鎮的兩個村民聽到後趕緊給自己的子女打電話,還沒生過孩子的那家說:“抓緊時間生孩子,說不定還來得及。”另一家再生就超生了,但也決定豁出去了:“沒事,繼續生,罰的錢比補償的錢少多了。”

還有傳聞稱,太陽能熱水器、空調也在補償的范圍內,一個家裏已經有了太陽能熱水器的村民,立即決定再買一台裝上。

4

這幾天,老袁頭去養鴨小院的次數明顯多了,他坐在土屋裏,回頭從窗子裏望向院子的次數也多了。常年的風吹日曬使他的皮膚呈現出紅銅色,像海邊的老漁民。

從土屋的小窗望向鴨棚,老袁頭心裏滿是擔憂和失落。圖/ 易方興

他明白,自己老了,總有一天會離開這裏,他沒想到一切來得這么突然。

然而,同村的年輕人對待這突如其來變化的態度,則與老袁頭截然相反。在一個由雄縣、安新、容城的村中青年們組成的聊天群中,他們開始陸續自封“雄安七叔”,“雄安九少”之類的稱號。

“雄安九少”和“雄安十三少”都是來自安新縣農村的90後。“雄安新區”成立的消息一出,他們就建了群,把周邊村裏的幾百個年輕人拉到群裏。群裏大家說的最多的一句話是:“現在北京人也不敢小瞧咱們了。”

“雄安十三少”也曾有一段“不堪回首”的往事,“2014年我在北京,跟一個北京通州的姑娘處對象,結果對方說讓我倒插門才能結婚,我受不了,兩人就吹了。”這些年,這件事就像一根紮在他喉嚨裏的刺,一想起來就覺得憋屈,“如今算是翻了身了。”

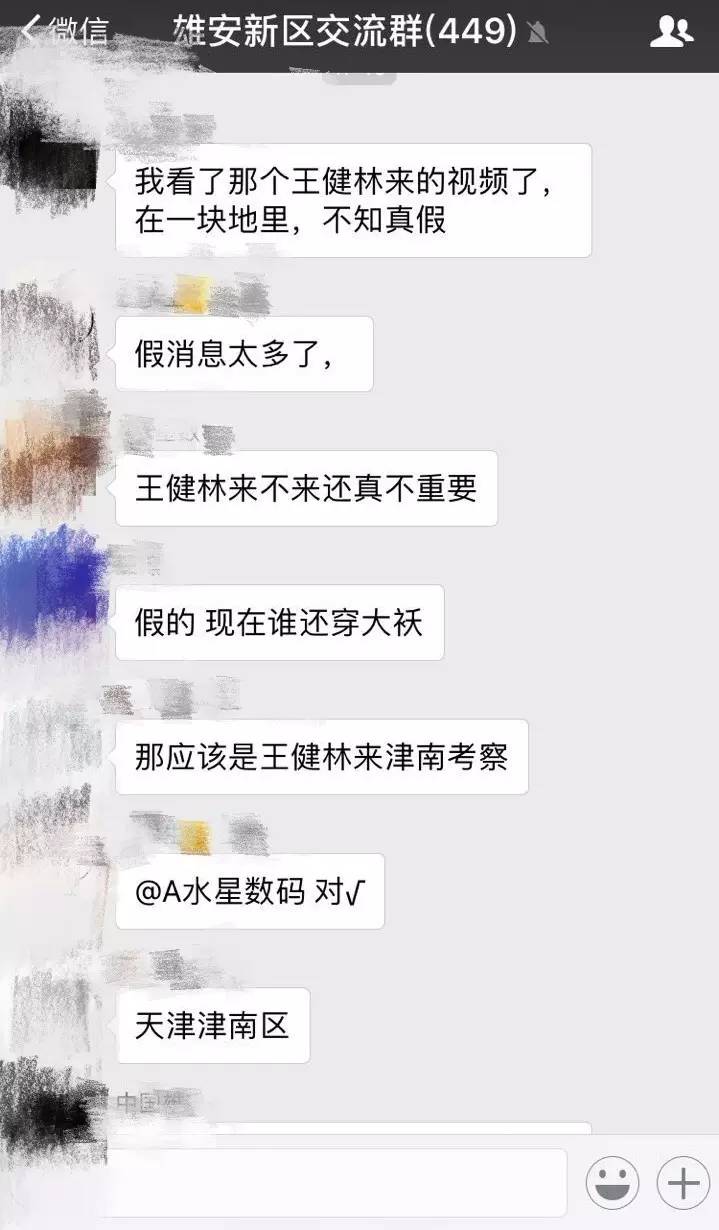

這個群裏每天能有兩千條討論的微信,談論的內容大多有關補償、拆遷、難以回首的往事和無法估量的未來。一個人在群裏曬出了自己在安新縣明珠灣小區的房本,136平米,馬上引來一陣羨慕,“哇,這以後就是300萬往上了啊!”還有人在群裏發了一則王健林考察的視頻,“據說王健林來雄安考察了,要蓋萬達廣場”,細看過後才發現,原來那是王健林去天津考察的視頻,但這並不會令群裏的青年失望,一個說:“王健林來不來還真不重要”,另一個附和道:“是啊,比王牛的大有人在。”

交流群中,雄安新區當地青年們議論未來。圖/ 易方興

對於年輕人談論的內容,老袁頭沒有太大興趣,他講得最多的還是他的鴨子。

十多年前,安新縣當地有不少遊手好閑的小混混挨家挨戶收保護費,不給就打。收保護費的小青年找到老袁頭要錢,老袁頭小聲說沒錢。對方威脅他:“不給錢我就進去抓鴨子了。”說著就往院子裏走。

一聽要弄他的鴨子,本來打算忍忍算了的老袁頭急了,拿把鐵鍬就追了出去,“你弄我的鴨子試試!”對方慫了,拔腿就跑。

2000年前後,鴨子鬧病,800多只鴨子生病後幾乎絕食,奄奄一息。老袁頭跑到縣裏到處求專家,回家挨個給鴨子打針,急得自己吃不下飯。最後,800多只鴨子保住了600多只,死了一百多只,老袁頭開著三輪車把死了的鴨子拉到一公裏外的地方葬了,“挖了個一米多深的坑。”那個埋鴨子的地方,他至今都還記得,“我這輩子遇到最難過的事就是這個。”

他扭頭往土屋那扇半米見方的紗窗望去,院子中,1000只鴨子正在吃食、遊泳、休憩,“嘎嘎”的聲音形成聲浪,此起彼伏。老袁頭說,聽見這聲音,他的心便是滿的,他吸了一口煙,瞅著滿院子的鴨子,滿足地把煙吐出來,“現在一天聽不到院子裏的鴨子叫,心裏就覺得少點什么,不是個滋味。”

老袁頭說,養鴨子的這33年裏,他只離開過鴨子一次,是去北京,在通州住了一段時間,那次,他把自家院子裏的鴨子清空了,那個場景至今曆曆在目,並很有可能很快再現:“看著這個空院子,感覺整個心都空了。”

這裏即將被拆除。圖/ 易方興