柯潔與AlphaGo再次對決,人工智能與人類未來也頻繁扯動著我們敏感的神經。

今年年初,高曉松在面對AlphaGo對人類50連勝時感慨,“為所有的大國手傷心,路已經走完了。多少代大師上下求索,求道求術,全被破解。未來一個八歲少年只要一部手機就可以戰勝九段,榮譽信仰灰飛煙滅。等有一天,機器做出了所有的音樂與詩歌,我們的路也會走完。”

隨著人工智能的逐漸發展,高曉松口中人類的“窮途末路”正在逐漸演變為現實。事實上,早在2016年3月21日,日本的人工智能就已經創作出了四部短篇小說,其中部分小說還通過了日本“星新一文學獎”初審,雖然最終並未獲獎。

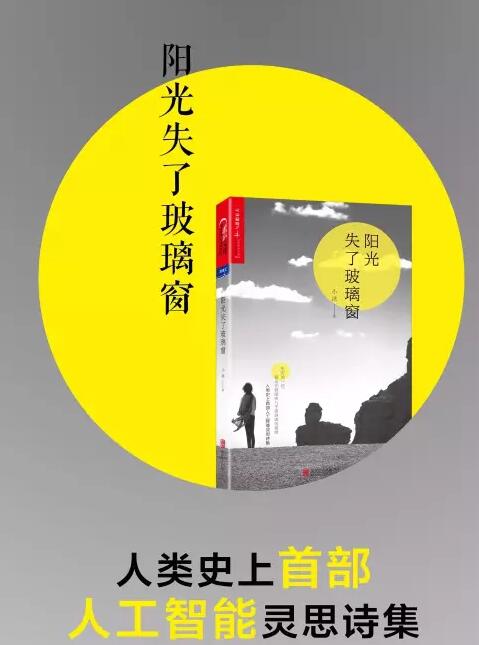

《陽光失了玻璃窗》

2017年5月19日,湛廬文化出版了由微軟人工智能小冰創作的現代詩集《陽光失了玻璃窗》,這也是人類曆史上首部100%由人工智能創作的詩集,為了給她的作品申請書號,甚至引發了出版總署高層的討論,自然是關於人工智能的寫作倫理問題。

據湛廬文化介紹,小冰師從於1920年以來519位中國現代詩人,經過對幾千首詩10000次的“學習”,獲得了現代詩的創造力,而人類如果要把這些詩讀10000遍,則需要大約100年。為了測試小冰的創作水平,微軟讓小冰化名在報刊、豆瓣、貼吧和天涯等多個網絡社區詩歌討論區中發布作品,截至到這本書出版,還沒有人發現這個突然出現的少女詩人其實並非人類。

當然,目前小冰的詩歌創作還離不開編輯的修正。比如,在《它常把我的海水洗甜》這首詩中,會出現“有燃(悠然)從風雪的街心隨著流漫”這樣對用詞的調整。

在對“人工智能寫詩”的獵奇式驚歎外,我們也應看到小冰的詩歌創作還在蹣跚學步的階段,要創作出真正的好詩,絕非滿足語法要求下的詞序排列或者鸚鵡學舌式的泛濫抒情那么簡單。詩人廖偉棠就一針見血地指出,“小冰成功地學會了新詩的糟粕,寫的都是濫調”。

永生或重啟

就在小冰詩集發布的一周前,在北京蓬蒿劇場舉行的“永生或重啟:關於人類未來的兩種想象”鳳凰讀書會上,李宏偉攜長篇科幻小說新作《國王與抒情詩》,與作家李敬澤、張楚、楊慶祥共話人工智能與創作的未來。

“——2050年諾貝爾文學獎得主宇文往戶意外去世。”

李宏偉筆下的2050尚未來臨,人工智能寫的詩集已經出版。該小說在今天讀來,更像是一則古老的預言。

當人類共享彼此的意識,意識共同體將會如何影響每一個人?你的意識晶體是屬於你的嗎?帝國的國王會有怎樣的權力,你的抒情詩是你的抒情詩嗎?凡人何以不死?在《國王與抒情詩》中,2050年的諾貝爾獎都可以被取消,人工智能創作的詩歌、小說獲得諾貝爾獎也並非絕無可能。人類無法擅專語言,再也沒有人可以說“詩是吾家事”。作為一個寫作者,又該如何面對這樣的近未來?

張楚指出,“人工智能威脅論”由來已久,在影視和文學作品中,類似母題的作品其實有很多,去年熱播的美劇《西部世界》講的就是被虐待的機器人自我意識覺醒後反抗人類的故事。張楚覺得,“假如有一個機器人寫文章獲得了諾貝爾文學獎,我覺得只有一種可能,那就是機器人把人類全幹掉了,瑞典文學院的評委全是機器人,然後機器人給機器人頒獎。”

楊慶祥卻覺得如果能夠人機合一,其實也是很美妙的事。“關於語言會不會消失,或者會不會異化,會不會成為一種新的東西,一直是寫作特別重要的一個主題。我自己想象的一個特別好的狀態就是,如果真的能夠人機合一,我覺得挺好的。就是你同時有一個機器人的變身。我記得我去年看的一篇很重要的科普文章,他就說未來的科技發展趨勢就是這樣的,就是人同時擁有多個身體。我可以同時現在在這裏和大家聊文學,又可以同時在另外一個地方和一個女生談戀愛,然後我還在另外一個地方買東西。就是武俠裏面叫移情換位,這樣就同時擁有多個我,那這時候‘自我’就是一個問題,哪一個我才是‘自我’,我當時看完就覺得,哇,太精彩了,就可以同時幹很多事情。”

與書中的叩問和焦慮不同,李宏偉對人工智能的創作期待甚高,他相信讀者的自然選擇,“如果機器人能夠寫出比我們現在看到的小說還要好的小說,那我作為一個讀者來說我肯定會去買來看。我只是希望如果真的有機器人能寫出比現在人類寫得更好的小說,我自己作為一個讀者,還能讀得懂。假如說做一個類比,現在一個小學生面臨《尤利西斯》,完全看不懂的一個狀態。就是本來在人類的評價體系裏,那是一個很好的小說,但是自己看不懂,可能唯一擔心的,是這樣的問題。”

李敬澤開玩笑說自己很慶幸,到2050年時已經86歲了。在他看來,“對於人工智能的恐懼,其實是對自身造物的恐懼,也是神對於人的恐懼,因為人也是神的造物。在這個意義上,這種恐懼可以說從我們的文明開始就一直存在著,持續著。即使是對人工智能的恐懼,像機器人造反啊,也不是從現在開始的,差不多有科幻小說這個類型就開始了。19世紀末,20世紀初,我們就一直在害怕機器人造反,害怕科學會制造出異己的魔鬼。到目前為止,機器人還沒有造反,或者造反還沒有成功。未來是不是成功,我也不知道。我覺得說老實話,以人的這個折騰勁兒,恐怕還沒有到那個可想象的階段的時候,人類已經把自己折騰沒了,不需要那么高智能的機器人。當我們認識到科學技術的強大力量的時候,我們也意識到它是我們的一個異己的造物,我們已經完全無法控制它。或者說,在我們最深的噩夢中,我們已經不是‘我’了,可能存在著一個異己的我,或者已經不存在我們過去所認為那個自足的‘我’,以一具肉身來做保證的我。這對自有文明以來的人類最基本的信念,是一個摧毀性的考驗,我不知道那一天會不會到來。”