W.S.默温(William Stanley Merwin),1927年9月30日出生于纽约。他出版了五十多本诗集、译作和散文。20世纪60年代的反战运动时期,默温的创作大量使用不加标点符号的迂回叙述,成为其标志性风格。1980年代和1990年代,佛家思想和深层生态学方面的兴趣,对默温的写作影响颇深。

默温获得了许多荣誉,两度荣获普利策诗歌奖(1971年,2009年),美国国家诗歌图书奖(2005年),美国诗人学会最高荣誉奖塔宁奖,以及马其顿-斯特鲁加诗歌之夜的金环奖。2010年,美国国会图书馆授予W.S.默温为第17位桂冠诗人。

默温翻译了许多法语、意大利语、西班牙语、日语、俄语的诗歌,包括《罗兰之歌》《熙德之歌》等中世纪诗歌,但丁《神曲》的《炼狱》,梦窗疏石诗选,曼德尔施塔姆诗选,波尔基亚《声音集》,聂鲁达《二十首情诗与一首绝望的歌》……等等。

他居住在夏威夷毛伊岛的一个乡村地区。在此期间,他写了许多文章,并致力于岛上热带雨林的恢复。

2019年3月15日在夏威夷毛伊岛家中去世。

以下选摘W.S.默温的访谈和诗作若干:

做一名美国诗人意味着什么,我仍然不知道

——《巴黎评论》W. S. 默温访谈

采访者:爱德华·赫施(Edward Hirsch)

问:你每天都写吗?埃兹拉·庞德曾经建议你每天写75行诗句,你遵循他的建议了吗?

默温:我没有每天写75行诗句,但是一连几年我天天都会对着一张纸,凝视一会儿。这让人变成了某种怪物。

问:为什么这样说?

默温:你必须不断地把其他事物推到一边。写作这种活动,本身并不包含诺言,却被赋予类似专断的特点,恒久坚持非常重要。

问:在你那首纪念约翰·贝里曼的诗里,写到“他建议我向缪斯祈祷/跪下祈祷/在那个角落他/说他真是这个意思”,你怎么理解他的建议?

默温:我觉得这是非常好的建议。写诗从来就不是一项你能够完全控制的行为。意识到这一点很重要:写作是各种力作用的结果,其中有些力你甚至完全不了解。你可以把它们形容成是你自己的心灵,如果你愿意的话,他们也许是的,但是还有其他各种各样能形容它们的方式,也很恰当,或者说更恰当——如缪斯或集体无意识。更具有暗示性的方式,因此可以说更加准确。我觉得任何能够唤起未知力的方法都是好的。

问:你是否觉得你的早期创作,也许还包括你对翻译的强烈兴趣,都意味着做一名美国诗人是矛盾的?

默温:不,我从未那样想过。有段时间我确实试图弄懂这个问题。但是翻译从不包括在内——我的意思是,翻译可以扩展可能性,你明白,不会叫人困住。二十世纪四十年代的美国诗歌伴随我成长,在我看来这些诗歌十分呆板。我觉得就像被关在板条箱里,我知道我必须冲破它。我住在英国、非常想回美国去的那些年里尤其想弄懂做一名美国诗人意味着什么。我清楚地知道我不是一名英国诗人。

可是做一名美国诗人意味着什么,我仍然不知道。我们不再纠结这个问题了,这很不错。可是在二十世纪四十年代,我们似乎必须要为这个问题焦虑。

问:你第一次来夏威夷是什么时候?

默温:我第一次来这里是在六十年代末,参加一次诵读会,我觉得夏威夷很美,但是当时并不觉得与我的生活有关。后来在七十年代中期,我又来到夏威夷,它和我的生活产生了关联,我留了下来。

问:你觉得你会一直住下去吗?

默温:噢,是的。

《巴黎评论》1987年春季号102期/<诗歌艺术>38期

贝里曼

我会告诉你他告诉过我的

战争刚结束的几年

我们那时称之为

第二次世界大战

别急着丢掉你的傲慢他说

年长些再那样做

太早丢掉的话

取代它的可能只是虚荣心

他只建议过一次

调换一行诗里

重复词语的惯常顺序

为什么要把一件事说两遍

他建议我向缪斯祈祷

跪下祈祷

在那个角落他

说他真是这个意思

他还没蓄胡子

也喝酒不多可是他

已在自己的浪里深潜许久

斜着下巴歪着头如抢风航行的单桅船

他看上去老得很

比我年长得多他三十几岁

话语从鼻子涌出带着口音

我想这是在英格兰待过的缘故

说到出版他建议我

用退稿附条裱墙

他谈论诗歌满怀激情

嘴唇和长长的手指随之颤抖

他说诗歌中使一切成为可能

并且能够点石成金的关键

是激情

激情无法作假他又赞扬了运动和发明

我还没读过什么书

我问你如何判断

你写的

确实过得去他说没办法

你没办法没办法

直到死也不知道

你写的东西是否过得去

如果你想知道个确切就一行也别写

注:贝里曼即美国诗人约翰·贝里曼(John Berryman,1914-1972),任教于默温当时就读的普林斯顿大学。

焚猫

春天,巨大的果壳堆旁

多刺灌木丛生的小溪铜头蛇

蜷缩在第一缕阳光中,泥泞的小路,

忽然间不能继续视而不见。

一种气味在这个季节蒸腾

从没有过名字,却四处回荡。

我走近了,它的眼睛生了木虱

腋下的白色软毛里有一窝甲虫。

我用果壳堆生了火

却只吓跑了甲虫

燎焦了潮湿的皮毛,一股刺鼻的

燃烧毛发的气味冲破了香甜的空气。

想到时间是多么垂涎于下流,

既然悲伤是下流,缺乏悲伤也是下流,

我走开了去拿报纸,

把它裹进死去的事件,一天又一天,

浸过汽油把它和

垃圾一起放在垒好的树枝上:

这可比柑橘皮难烧,

汩汩作响火花四溅,恶臭像

腐败的食物随着浓烟扩散

穿越生了嫩芽的树林遮蔽了闪闪发亮的山茱萸。

我却固执起来:我要烧了它

哪怕要花一天的时间去堆好焚火

火焰会越过房顶。一连几个小时我不停地

填料,熏得漆黑浑身湿透;

把它拨出来,烧焦的肉仍紧紧

裹在骨头上。我把它埋了

我一开始就该这样做,因为

土地是缓慢的,却很深,易于隐藏;

我本该利用这一点倘若我明白

九条命在狗的利爪下会瞬间消失,

或汽车,或铜头蛇,可是无论多么微小的

死亡,无论怎样估算,也无法轻易处理。

飞

我折磨过一只肥鸽

因为他不肯飞

他只愿像和善的老头一样活着

任由自己脏兮兮拼命

抢食物啄赶垃圾旁的猫

不理睬伴侣喙部总是湿漉漉

散发臭气摇摇摆摆

到了晚上要被人放进高处的鸽笼

“飞”我说把他扔向空中

他坠落,赶回来索食

我说了一次又一次把他上抛

他越来越糟

每次都要把他拾起

终于死在鸽笼里

因为这些无谓的努力

那么这是我做的

想着他的眼睛无法

理解该躲我远远的

我总是太相信语言

求教

树林里我碰见老友在钓鱼

我问了他一个问题

他说等等

潜流里的鱼要跃上来了

可鱼线纹丝不动

我等着

问的问题有关太阳

有关我的双眼

我的耳朵我的嘴

我的心脏地球的四季

我站立的地方

我要去的地方

它从手间滑过

仿佛它是水

落入河中

从树丛间流过

没入远处的船体

脱离我消失

接着在我站立的地方夜降临

我已不记得要问什么

我辨认得出他的线没有鱼钩

我知道我会等着和他一起吃饭

詹姆斯

消息传来,远方的朋友

病危

我抬起头,窗外一丛小花

从春草间拱出

想不起它们叫什么

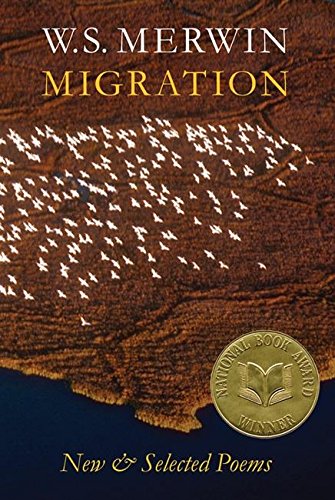

选自《迁徙:默温自选诗集》(上下卷) 伽禾译上海九久读书人2019年将出版

未知

如果我们能飞,会有

季节以外的数字吗

在梦中我飞向南方

所以是秋天

无数秋叶

已远远在我身下

有些落入

白昼的河流

那不可见的

回忆低语的界面

但即使在梦中什么也不说

这一次不说

起初

我以为谁在倾听呢

当我起初用铅笔

写下这些字时

那是为了我一无所知的音乐

写下的歌词

那些我一无所知的人们

会读到它们,站起歌唱

仿佛早已知道这些歌词

当他们歌唱时他们没有名字

故事深处

一个男孩走着,一群鹤

跟随他鸣叫,它们从他

身后的地平线飞来

有时他以为他可以辨认出

那些鸣叫声中的一个声音但他

不能听懂它们叫着什么

当他转头回望时他不能

在它们此起彼伏的飞翔中

区分它们,可是他继续试图

在它们的叫声中追回一丝记忆

直到他跌撞着记起从前的日子

豁然开朗而那些石路

静静躺着,每棵树立在自己叶子中

鹤已从空中飞走,那一刻

他记起他是谁

只是忘了名字

漂泊的笛声

曾经向我吟唱的你此刻再次响起

让我倾听你悠扬的笛音

你共我延存至今

星辰转暗

我的思绪远过星辰却沉入遗忘

你可听见我

你还能听见我吗

你的空气是否

还记得你

啊清晨的气息

夜歌与晨歌

还陪伴着我

我无法探知的一切

从未失落

但我此刻已经懂得

不再会问你

你从哪儿学会这乐曲

它来自何处

古老的中国曾有雄狮

我倾听直到笛声停止

直到灯光再次陈旧

天黑后的蓝莓

那么这就是夜的滋味了

一颗一颗

不早不晚

我母亲曾告诉我

我是不惧黑暗的人

回望时我信了

可她如何知晓

在遥远的从前

当她父亲在她

几乎尚未记事前去世

随后她母亲

再稍后离世的是抚养

她长大的祖母

接着是她唯一的哥哥

和她的头生子

堕地便逝去

那时她就知道

寂静的黎明

似乎只有过一个

时代,它对自己

一无所知,如同飞鸟

对所穿过的空气

和将其托起的时日

虽一路穿过却一无所知

我是一个孩子,在话语形成以前

手臂在阴影中将我托起

声音在阴影中低语

我凝视一片光斑移过

绿色的地毯

在一栋楼里

光久已消失,声音

沉落,他们在那时说的每一个字

此刻都归于沉寂

而我还一直凝视着那片光斑

选自《天狼星的阴影》 曾虹译巴别塔诗典系列上海九久读书人2017年11月出版