我们现在正处于一个充满剧烈变化的世界之中,一切看上去似乎都显得格外的混乱、格外的无序。但就在这混乱与无序之中,有关专家却能够从中看清这样一个极为引人注目的事实,那就是知识在急剧地膨胀和极其迅速地传播。借助于电子计算机和现代通信技术,尤其是手机在社会上的普及,知识已渗透、蔓延到社会的各个方面、各个阶层,使整个社会的性质发生了巨大而迅速的变化,人们的生活模式也随之发生了本质性的改变。正是借助于如此的方式,知识或信息也把自己的触角无限地伸展到未来的世纪之中,将起着巨大的引领和主宰作用。

知识就是力量→知识就是权力?

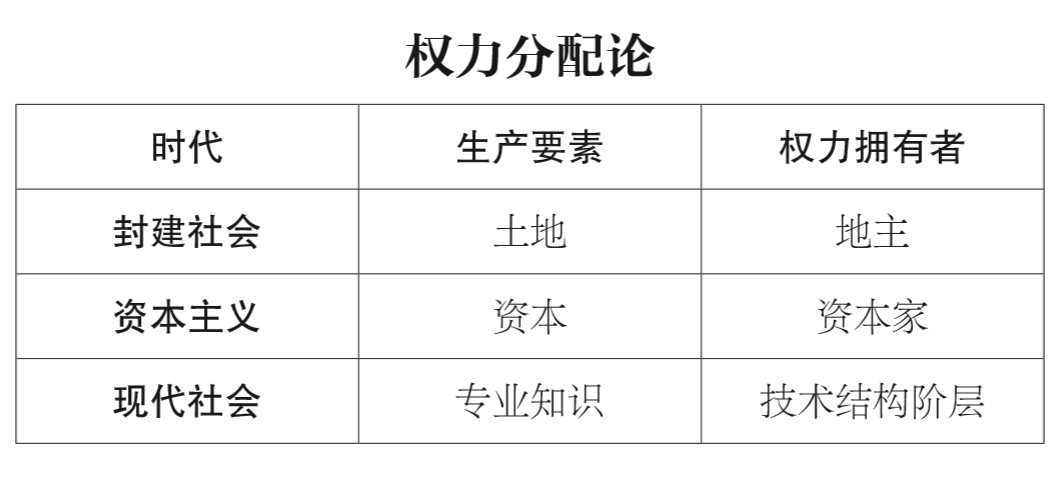

美国新制度经济学的代表人物加尔布雷斯早在二十世纪六七十年代就首先注意到了知识在现代西方社会经济结构的权力重新分配过程中所起的决定性作用,并以此为基础,提出了著名的“权力分配论”的理论体系。

他认为,在任何社会中,权力总是与“最难获得或最难替代的生产要素”联系在一起。如果谁拥有了这样的生产要素的供给,谁也就自然而然地拥有了相应的权力。

在封建时代,土地显然是最重要的生产要素,地主是这一要素的拥有者或供给者,所以地主也就拥有了权力。

到了资本主义时代,资本代替土地成为最重要的生产要素,权力也就相应地转移到了资本家的手里。

而在现代社会中,由于工业的不断发展,尤其是科学知识理论的大力普及和技术的迅速进步,所需要的专门知识越来越精细、越来越复杂、越来越系统化。在现代社会,专门知识已成为决定企业成败的决定性的生产要素。于是,权力也就从资本家手中逐渐地转移到了一批具有现代工业技术所需要的各种知识、技能的人群手中。这些人被称作“技术结构阶层”。

“技术结构阶层”掌握了权力之后,又引起了以下几个带有根本性意义的变化:

(1)现代公司的新目标在“技术结构阶层”掌权之后,从过去追求最大限度的利润为目标转变为追求“稳定”“增长”和“技术兴趣”等目标;

(2)为了实现“稳定”这一首要目标,商品生产已由过去的消费者需要什么,公司就生产什么的“消费者主权”理论转变为“生产者主权”理论,即新的科技产品引领或刺激消费者的需求。如电脑的更新换代,苹果手机产品引领智能手机的消费,已经很明显地成了一个世界性的趋势;

(3)“技术结构阶层”掌权后,企业与银行、国家、工会、科技界的关系发生了重大的变化,如工业资本与银行资本不再融合,企业与工人的关系日益密切,企业与国家融为一体,等等;

(4)与上述的变化相适应,社会阶级关系也发生了很大的变化。正是基于上述的认识,加尔布雷斯指出,现代资本主义的社会冲突,已经不再是穷人和富人之间的对立,而是有知识者和无知识者之间的对立。有知识者就有可能成为富人,就有可能掌握相应的权力,而知识贫乏者也就可能永远只能是穷人了。

“权力分配论”的新颖独到之处,是它完全从“知识”这一全新的视角来分析资本主义社会中,企业内部结构所发生的结构性的重大变化。正是加尔布雷斯率先异常清楚地看到了,知识已经是现代社会中“最难获得或最难替代的生产要素”。就目前看,且不论新制度学派的理论在现代西方经济学界的影响到底有多大,但是有一点却是很清楚明白的,即加尔布雷斯将知识看作是现代社会核心要素的思想具有深刻的历史洞察力。事实上,自二十世纪七八十年代至今,整个世界都因知识的急剧增长和迅速传播发生了深刻而巨大的本质性变化。

加尔布雷斯的上述理论,在二十世纪的八九十年代不断得到来自不同学术领域学者的积极回应。并且不少学者还纷纷撰文,以“知识”为核心范畴来描述、分析现代世界范围内的政治、军事、经济、科技。而且,他们以“知识”来构想未来世纪的社会总特征成了一种特别受人青睐的时尚。如在 80 年代,日本学者堺屋太一的《知识价值革命》一书就是运用“知识价值”一词来描绘未来社会的总体特征,而且他把即将到来的未来社会干脆称之为“知识价值社会”,指出“知识价值社会”是由“知识价值革命”引起的。他认为,这种“知识价值革命”在日本、美国是由于 80 年代电子计算机技术和通信技术有了突飞猛进的发展和广泛的普及而产生的。他明确地指出,“知识价值社会”是比物质财富的生产来说更加重视创造“知识与智慧价值”的社会。在这样的社会里,将会减少对物质财富数量方面的需求,而会增加对社会主观意识的“知识与智慧的价值”的需求。

暴力和财富必须以知识为基础

到了20世纪90年代,美国著名的未来学家托夫勒则完全从“知识”这一视角出发,来分析和描绘现代及未来社会中的政治、经济的总体特征。

在1990年出版的《权力转移》一书中,托夫勒明确指出:传统的政治权力概念有两大要素,即暴力和财富。在古代社会中,暴力在政治生活中起着主导性的作用。在一定意义上,权力就是暴力。反之也一样,暴力也就是权力。这种意义上的权力显然是最为低质量的权力,因为暴力有着极大的弊端,即暴力的运用只能产生新的或更多、更大规模的暴力。它的另一缺陷在于它只能用来进行惩罚。所以,以暴力为实质的权力也就是低质量的权力。与暴力不同,财富则创造了优于暴力的权力,因为它既可用于威胁或惩罚,也可以提供奖赏,所以它也就明显地比暴力灵活得多了。然而真正高质量的权力则是源于知识理论的应用,因为知识理论可用于惩罚、奖励、劝说,甚至可以用来化敌为友,化解相互之间的矛盾冲突。而且知识也可以充当财富和暴力的增殖器,它可以用来扩充暴力或增加财富,也可以减少为达到某项目的所需要的暴力数量和财富数量。知识本身不仅是高质量的权力之源,而且它还是暴力和财富最重要的组成部分,即知识从暴力和财富的附属物变成了它们的精髓。这就是说,现代意义上的暴力和财富必须以知识为其基础。没有相应知识作为支撑的暴力和财富,已经被当今世界的人类看作是另类,而且必将迅速退出历史舞台。同时,我们也必须看到的是,暴力和财富无论从数量和程度上讲都是有限的。我占有了,你就难以拥有。反之,也是如此。而知识则大不一样,你掌控了相关知识这一事实并不能影响我或其他更多人来把握相同的知识理论系统。从知识性质的角度讲,同一知识可以为所有的理性的动物同时或先后来把握。更为重要的是,知识的运用还能进一步促进产生更多的和更新的知识。

知识与财富

总之,知识具有无边际的延伸性和时空的无限性。世界现代历史的发展清楚地表明,知识是最民主的权力之源。武力和财富是强者和富人的特征,而知识理论的真正革命性特征则是,只要具备了相应的理性思考能力,弱者和穷人也可以掌握先进的知识理论系统来引领世界、改变世界,从而成为世界的主人。从现代世界演变发展的历史过程来看,暴力和财富变得越来越依附于知识理论。而知识理论则不一样,它们可以不依赖于暴力和财富,但却能够将自己很快地转变为暴力和财富。发达国家多次工业革命以来的历史清楚地表现了知识理论的这一显著特性。

由于知识理论在经济生活领域内的全面渗入,现代的经济生活也出现了急剧的变革。随着服务及信息行业在发达国家中的增长及制造业本身的电脑化、网络化,财富的性质也随之发生了变化。尽管那些投资落后工业行业的人仍将工厂、机器设备以及财产目录等这样一些“硬资产”视为决定性的要素,但那些在急速增长的、最先进的行业中投资的人却依赖于完全不同的因素(知识或信息)来保证其投资效益。知识理论现在成了新的资本形态。以实物形态表现的传统资本,最显著的特点是它的时空有限性。知识资本却明显地与之不同,它具有无限的时空延伸性。同一种知识可以同时被许多不同的使用者应用。我们已经指出过,运用知识的同时也是创造知识的时候,知识不可穷尽,更无法独占,这就是知识资本的革命性特征。由于知识减少了人们对原料、劳动、时间、空间和资本的需要,知识理论已成为现代经济和未来经济发展的主要资本形态。随着这种状况的发生,知识正在升值,正因为如此,争夺知识和人才的信息战才到处激烈地进行着,而且会愈演愈烈。知识主宰着现代社会的发展,知识引领着未来社会发展的方向。

经济的知识化或知识经济又被称之为“超级信息符号经济”。其特点之一是知识密集性行业取代了那些主要依赖于原料和劳动力的制造业的地位而迅速崛起。另一显著特点是,知识增长率和淘汰率以超速递增的速度同步运行。所以,知识经济是一种快速运转的经济。在当今的世界,资本以前所未有的速度运转,财富以惊人的速度递增,时间成了越来越重要的生产要素。这就使得经济不发达的国家必须在发展知识经济方面努力实现与发达国家同速运转,否则只能长期依附于发达国家。

货币也日益信息化了。正如过去金银代替实物交易、纸币取代金银行使交换职能一样,储有大量信息的信用卡正在取代纸币在历史上曾经行使过的职能。最新的趋势则是手机的移动支付功能正在快速地替代银行卡。

总之,“知识是现代经济,特别是 21 世纪经济增长的关键因素”这一看法已成了世界范围内的政治家、经济学家和企业家的共识。在电子信息化时代,越来越多的普通民众也不得不认可上述看法。

随着知识信息通过越来越庞大的计算机网络、电视媒介、手机通信设备在全球范围内迅速传播,不但经济出现了飞速的运转,而且也极大地加速了政治体制变革的速度和变革的模式。

更要引起我们格外关注的是,由于电子通信系统的知识信息发达及其在世界各地的迅速传播,已完全改变了过去曾经在历史上反复出现的先进知识理论体系只局限在少数精英知识分子圈内,然后经过各种社会变革逐渐为社会大众接受这样的历史变迁模式。众所周知,这种历史变迁的模式曾经在历史上起过巨大的主宰作用,但其所需要付出的代价也是很沉痛的。现代社会的知识理论系统借助于电子移动网络技术和不断提升的智能电子信息系统快速传播,相关的知识信息迅速地在社会的各个阶层传播,社会大众通过现代信息传播技术能够快速地掌握相关的知识理论,社会变革可能更为快速,所需付出的代价也可能会相应地减少。

知识在社会生活中全方位地渗透已使社会及其结构发生了极大的变化,未来将发生更为巨大的变化。知识在现代及未来社会中的巨大作用,是培根所始料不及的。可以断言,在现代社会中,知识已不仅仅是力量,它也是权力、财富、资本,知识更是现代社会发展与演变的真正的原动力。谁想成为现代及未来社会的先进生产力的代表和世界的引领者或主宰者,谁就必须形成和掌控最新的知识理论体系。未来学家们的共识就是,知识已经成了全球范围内的 K 因素(知识在英文中为 Knowledge)。要在未来的世纪中立于不败之地,求得更大的发展可能,我们就必须不失时机地掌握世界范围内不断更新的知识理论系统。未来的世界是知识理论主宰的世界,知识理论是引领世界发展和进步的核心元素。谁掌握了最新的知识理论体系,谁也就会成为世界未来发展的主宰者或引领者。我们必须要格外重视和认清这一世界文化发展的新趋势。

这种关于知识社会及其发展的图景,也越来越迫使一些哲学家不得不对之给予更大的关注,投入更多的精力来研究各种知识理论体系。在知识论研究领域内的表现便是“知识”这一概念的内涵在不断拓宽。人们现在更为关注实际渗透于政治、经济及科技活动中的知识现象。传统观念认为,知识是真的信念,知识是以真命题表达的;而现在,一些哲学家却试图从信息的意义上来定义“知识”,认为“知识”就是正确的信息。【参见 Keith Lehrer: The Theory of Knowledge, Westview Press, 1990.】这就使知识论的研究更具有了现代的意义。

由于中国文化中的逻辑意识与认识论意识素来不强,所以在我们的历史上从未形成过自己严谨的逻辑学知识理论体系,也几乎没有关于知识理论的系统研究。正是这样的文化历史传统造就了中国学者对于经典注疏的过度关怀,对于上古三代的不切实际的迷思与留恋,使中国学界整体来说对知识论的研究历来没有任何兴趣,所以对知识的上述作用也不曾给予应有的热情关注,更谈不上做深入和系统的研究了。

没有知识,工业革命根本不会出现

英国产业革命前,人类历史发展依靠的主要是经验或经验性要素的积累。但是之后的世界历史却走上了一条性质与之完全不同的发展道路,即理论知识在整个人类文明的发展中占据着越来越重要甚至是主宰的作用。

近代以来发达国家之所以强盛主要是如下两个原因:

(1)古希腊时期以几何学、逻辑学为基础而形成的各种科学知识理论体系;

(2)文艺复兴后以寻求因果关系为目的的可控的精确实验。

显然,前者是后者的理论知识基础,后者是前者的技术落实。知识理论经过实验技术的落实后就形成了工业产品。由此可见,工业革命是以相关的知识理论体系及其可控的实验技术为其基础的。如果没有上述的两个要素,工业革命是根本不可能出现的。

我们在此需要指出的是,这里所说的理论知识不是与经验毫无关系的,而是对经验的提升或总结所形成的。我们用英国工业革命以来的工业文明发展为例来说明相关知识理论体系的重要性。

可以说,自英国工业革命以来,人类迄今已发生多次产业革命:

第一次发生在18世纪末到19世纪中叶,以新的纺织机械等技术为特征;

第二次发生在 19 世纪中叶到 19 世纪末,以蒸汽机、转炉炼钢和铁路为特征;

第三次始于 19 世纪末,以电力、化学工业和内燃机为特征。

20世纪50年代以后,由于微电子技术、生物工程、宇航工程、海洋工业及新材料、新能源的迅速发展,被称为是又一次新的产业革命。

20世纪80年代以来,由于电脑、通信技术、芯片技术等的飞速发展又引发了一场产业革命。

上述的产业革命都是以相关的科学知识理论体系为其基础的。没有相关的科学知识理论体系,是完全不可能出现这些产业革命的。

一部科学发展进步的历史清楚地告诉我们,埃及的亚历山大利亚的数学家希洛就曾经制作了一台用蒸汽推动小球旋转的机器。显然,希洛制作这台蒸汽机相关的经验不可缺少,但是主要的依据却是他自己的蒸汽机气体学理论。他曾著有《希洛气体学》一书,记载了最早的蒸汽机的制作原理。后来意大利的达·芬奇、法国技师科斯等也曾紧跟其后,不断地研制蒸汽机。上述对蒸汽机研制的历史过程为英国的瓦特的研究奠定了基础。

瓦特出生于机械工匠的家庭,父亲就是仪器修理工。瓦特后来在苏格兰的格拉斯哥大学当教学仪器的修理工。正是在这所大学里,瓦特结识了几位著名的物理学教授,如科学家布莱克和罗比森等。为了进一步改善蒸汽机,瓦特还阅读了许多相关的科技发明的书籍,学习了牛顿的力学理论。当然他也经常抽时间去听布莱克教授的讲课。正是“布莱克的‘比热’和‘燃烧’的理论启发了他,使他认识到小蒸汽机单位容积比大蒸汽机要大,在冷凝后再重新加热气缸所消耗的热量比例就大。同时布莱克的科学理论使瓦特懂得,在液体和气体之间发生物态变化时,温度不变但要大量吸热或放热,温度和热量是两个不同的科学概念。”【龙福元:《产业革命》,吉林大学出版社,2008 年,第二章,第二节 “科技发展与蒸汽机”。此处所述蒸汽机的材料均引自第二节“科技发 展与蒸汽机”。】可见,瓦特对蒸汽机的改进有着极其丰富的相关经验,但在此我们不得不指出的是,瓦特对蒸汽机改进的成功主要是有着相关的科学理论的研究和指导。所以结论就是:“蒸汽机的研制,实际上是从真空和大气压等科学理论研究入手的。真空和大气压强等理论导致了大汽机的发明,大汽机的改进和发展就成为名副其实的蒸汽机。”【龙福元:《产业革命》,第二章,第二节“科技发展与蒸汽机”。】

稍微需要我们注意的是,20 世纪最重要的科技成果之一毫无疑问是电子计算技术。众所周知,电子计算技术首先必须以数学为基础,因为人们的生活、生产和交换活动中有着大量的计算活动,随着计算活动的量越来越大、越来越复杂,这就历史地催生了电子计算技术的出现。1623 年,德国数学家什卡尔特最早提出了制造机械计算机的想法。第一台机械计算机是 1642 年法国数学家巴斯卡发明的。

德国哲学家、数学家莱布尼茨对计算机的发明也做出了杰出的贡献。

他首先提出了直接进行机械乘法的设计思想,并于1671年制造了一台可以进行加、减、乘、除四则运算的计算机。其次,是他最早给出了二进制运算法则。他关于二进位制的数学演算模式完成于 1679 年。

在莱布尼茨思想的基础上,“1854 年,英国数学家布尔发表了他的重要著作《思维规律研究》,成功地将形式逻辑归结为一种代数演算,即今天的布尔代数。在这种代数中,变量只取0和1两个值,它特别适用于只具有开断与接通两种状态的电路系统。如果电子计算机采用二进制用逻辑线路处理逻辑代数运算就非常方便。所以布尔代数为把电子元件及其线路应用到计算机中提供了重要的理论基础。”【潘永祥:《自然科学发展简史》,北京:北京大学出版社,1984 年, 第 543 页。此文关于电子计算技术的资料也主要采自该书的第28 章 “电子计算机科学技术的兴起”。】美籍匈牙利科学家冯·诺依曼等人成功地将二进制系统地运用到电子计算机上。我们之所以要叙述电子计算技术的历史是为了清楚地表明,电子计算技术的出现是有知识理论体系作为基础的。如果没有这样的知识理论为基础,没有以此理论知识为基础的科学实验,我们根本不可能想象电子计算技术及其产品的出现。

众所周知,电子计算机的出现和广泛运用已经极大地改变了现代人类的生活方式及其性质,已被广泛地运用于工业、农业、服务业之中。商业运作模式也因此发生了根本性的变化,网络销售已经完全颠覆了实体商业经营的模式。各大城市原来繁华的高层商业大厦关门的不少。我年轻时经常去的上海南京路、淮海路等繁华的商业街现在显得冷冷清清,游人极少。因为现代人类早已进入以电子计算技术为基础的数字化时代。

由上可见,正是相关的知识理论为近现代以来的工业革命奠定了基础,极大程度地改变了现代人类的生活模式。可以这样说,如果没有相关的知识理论为指导,对现代社会中起着巨大作用的工业革命不可能出现,人类的生活模式也只能延续农业社会的传统。

知识理论为发达国家奠基

知识理论不只是引领着工业革命的进程,也为社会的发展起着重要的推动作用。如果社会科学与人文科学不只是口号或标语式的表达,那么就得上升提炼成为知识理论体系。文明发展的历史清楚地告诉我们,正是在17 和 18 世纪,西方学者们对于法治和民主政治理论的研究,才逐渐地形成了系统化的知识理论体系。他们充分讨论了人性、人的自然权利、自然法、财产权等重大的社会问题;他们也深入而系统地讨论了如何通过契约建立政府、政府如何管理等重大的理论问题。斯宾诺莎、笛卡儿、培根、霍布斯、洛克、卢梭等就上述的问题进行了系统深入的讨论和详细充分的论证,并分别就这些问题形成了自己的知识理论体系,对当时及以后的世界历史产生了巨大的影响。如英国哲学家洛克的政治哲学理论就产生过很大的影响,尤其是他的《政府论》对美国的建国历程起着奠基性的作用。美国独立宣言和美国宪法的撰写者都很精通洛克的相关著述。宣言与宪法的某些段落和篇章就是取自于洛克的《政府论》。

其实早在美国建国之前的经典文献《“五月花号”盟约》中就这样写道:“以上帝的名义,阿门。吾等,敬畏的陛下詹姆士王的忠实臣民们……谨在上帝的面前,彼此庄严地订立本盟约,结成公民团体,即政府,以便更好地建立秩序,维护和平……并随时按照最适宜于殖民地普遍福利之观点,制定正义平等之法律、条例、法令、宪法,并选派官吏实施之。对此,吾等誓当信守不渝。”【转引自考文:《美国宪法的“高级法”背景》,强世功译,北京:三联书店,1996 年,第 65-66 页。】这段在历史上曾经被反复引用的经典名言,其思想基础正是来自洛克的社会契约论。

洛克认为,政府是在拥有自然权利的个人之间通过签订社会契约的基础之上建立起来的。根据洛克的看法,自然状态下的个人完全无法使他们个人的天赋权利获得普遍的尊重和保护。他们无法凭借自己个人的努力来保护自己应有的东西,即自己的生命安全、财产安全。正是基于这样的认识,人们也就普遍同意将自己的部分权利转让出去,赞同建立政府,以保障自己的生命安全、财产安全等。由此可见,政府完全是凭借人民转让的权利,通过相互之间订立的契约而建立的。但是需要我们注意的是,契约具有相互的制约性。人务必要通情达理,因为只有理性的人才能成为政治上的自由人。自由不是一种随心所欲的无政府状态,自由是无须他人强迫的行动。只有理性、负责任的人才能让自己真正的履行契约。同样,契约也对政府施加有一定的条件和义务。倘若政府毁弃契约,倘若政府威胁天赋人权(这本是政府要保护的唯一对象),倘若政府未经本人同意就夺取个人的财产或威胁人身安全,那么人民大众就有权重新考虑他们为创立这一政府所做的一切,最后甚至可以揭竿而起,政府契约:保障人民的生命财产安全反对这一政府,建立新的政府。【帕尔默等著:《启蒙到大革命》,世界图书出版公司,第 36 页。】

政府契约:保障人民的生命财产安全

洛克的上述思想后来又不断地出现在美国的《独立宣言》等其他的建国文献之中。正是基于上述的认识,所以不少历史学家、政治学家们指出,在宪政国家的形成过程中,美国被看成是唯一按照社会契约论原则建立起来的国家。【强世功:《自然权利与领土主权》,《现代政治与道德》,上海:三联 书店,2006 年 1 月,第 95 页。】有的历史学家甚至断言,美国政府就是奠基于洛克的《政府论》,也不是没有道理的。美国建国的这一历程清楚地表明了这样一个历史事实,即比较合理而有效的政府体制必须建立在经过充分而合理论证的相关的知识理论体系的基础之上。美国建国的历史远不到三百年,但美国却早已进入了发达国家的行列,在教育、科学技术、军事、艺术、经济等领域的创新遥遥领先。应该说,任何政府体制都有自己的局限,世界上根本不存在什么完美无缺的政体。但是一个合乎理性的国家或政府绝对不可能建立在经验或想象之上,任由感觉经验或短时间的情绪来制定国策、推举领导人。合理的政府机构及其运作必须建立在系统而周密的理性思考的相关知识理论体系之上,才能持久,才能有效运作,才能得到人民大众真正的拥护。

延续几千年的传统农业社会中,人类行为模式或结构基本是以感性经验为基础的。一般而言,人们是通过观察并模仿前人的行为模式而形成自己的行为模式。这样的行为模式是极其简单的,缺乏系统性的结构。进入现代社会之后,农业社会流传下来的这种行为模式逐渐被淘汰了。现代人类的行为模式或结构必须要以相应的知识理论体系为指导。此处所谓的知识理论当然指的是经过周密思考和系统论证而形成的关于自然、社会、人文等领域的理论知识体系。

关于中国古代究竟有无科学是一个颇有争议的大问题,中外学界对此有过截然不同的看法,曾经有过较多的讨论。英国学者李约瑟就曾组织不少学者撰写了七卷本的《中国科学技术史》。此书的一个基本观点是,中国古代的科学技术从公元前 1 世纪到 15 世纪就领先世界其他国家,此书出版后在世界汉学界引起了轰动。但国外很多科学技术研究人员非常不同意李约瑟的观点。李约瑟本人也感到很大的困惑,既然中国的科学技术在世界上领先那么长的时间,为什么在15世纪后就突然不行,且远远落后于西方了呢?也正是出于上述类似的困惑,1953 年 3 月初,美国科学史家斯威策曾写信给当时世界上最为著名的科学家爱因斯坦,询问他对这一重要问题的看法。爱因斯坦在给他的回信中是这样说的:“西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础的,那就是,希腊哲学家发明的形式逻辑体系(欧几里得几何学中),以及通过系统的实验发现有可能找出因果关系(在文艺复兴时期)。”【《爱因斯坦文集》中文版,北京:商务印书馆,1976 年,第一卷, 第 574 页。】 正是基于如此的看法,他认为中国古代似乎没有他所谓科学应该具有的上述两个要素。他没有明确说中国古代没有科学,只是委婉地指出中国似乎没有西方所谓的科学的上述的两个要素。他所谓的形式逻辑体系,其含义是说以逻辑理论方法为基础建立起来的各种知识理论体系。知识理论就是现在所谓的科学(science),而他所说的实验技术(technology)形成于意大利文艺复兴时期。实验技术必须以相关的知识理论为基础或依托。正是由于知识理论与实验技术的结合才形成了 18 世纪后的多次工业革命或技术革命。在此我们必须注意的则是,多次工业革命相关的知识理论体系与实验技术的结合跨越了漫长的时间峡谷。如爱因斯坦所说,古希腊抽象的逻辑理论体系与意大利人的实验技术之间就相隔了近两千年。

人文艺术中的知识

在此我们不得不注意到的另一个历史事实是,近现代以来,知识理论的重要历史作用不只是表现在工业革命、社会发展等领域中,人文艺术的进步也与知识理论密切相关。19 世纪中后期逐渐形成了系统的心理学、美学学科等的理论体系。又如声乐学习,19 世纪前学习声乐的过程就是经验性的,就是学生跟着老师面对面地学唱,老师唱一段,学生跟着唱一段。但 1858 年之后,学声乐的行动模式发生了根本性的变化。西班牙歌唱家加西亚长期练唱,可能是由于过度劳累,他的嗓子唱哑了。虽然以后不能再唱歌了,但他却将自己的精力用来研究声带发声的原理。1858 年,在总结前人及自己歌唱生涯的丰富经验的基础上,他发明制造出了“喉镜”。将此仪器放进歌唱者的喉部,就能通过反光镜清楚看到唱歌时声带震动的状态。这就为后来声学理论的建立奠定了基础。而且通过喉镜也能比较准确地确定歌唱者歌唱时的声部,即是低音或中音或高音等。在此基础上,第一部声学理论著作发表于 1873 年,之后声乐学习的模式发生了变化,学习者首先要学习的是关于声乐的知识理论,然后才是学唱某些歌曲。而且学习唱歌的基础流程有其固定的基本结构,即需要将口腔打开、声带震动、腹式呼吸等环节紧密结合在一起。如要将口腔打开则要求歌唱时面带微笑,面带笑容时,嘴角会向两侧上方张开,脸两侧的肌肉就会上扬。口腔内就像含着一个球,分为上嘴、下嘴、前嘴与后嘴。唱歌时腹部和胸腔的气流通过声带从下嘴、后嘴,再到上嘴,然后通过前嘴出声。经过鼻咽腔加工后的声音就呈现出美妙的泛音或和声。

同样,近现代以来的体育锻炼也不只局限于经验性的,而是必须以体育数学、体育力学、体育生理学、体育心理学、体育美学等相关知识理论体系为基础。正是声带变化在上述种种理论知识的指导之下,体育运动呈现为一套独特而复杂的行动结构。体育锻炼的目的就是从最初有意识的行动训练逐渐地变成无意识的行动表演。体育中的个体项目,如体操等的项目趋于复杂的结构,而集体项目如篮球、排球、足球等就呈现为更复杂的行动结构,必须经过严格的训练才能达标。比如体育比赛中的跨栏项目,表面看起来很简单,却涉及很多相关的知识及以此为基础的训练。两个栏之间奔跑的步数、跨栏时腿既不能过低,也不能过高。过低会将栏踢翻而影响速度,过高则大腿下压的时间会过长,同样会影响奔跑的速度。奔跑时左右胳膊摆动的姿势也会影响跨栏的动作。可见,这里所谓的严格训练的基础就是相关的知识理论。

现代的舞蹈艺术也呈现出同样的结构性变化的特点。如芭蕾舞演员的身材必须满足“三长一短一小”形体要求,即胳膊长、腿长、脖子长、脸小、腰短。但此处所说的长、短、小,仍然有更精细的比例要求,太长了不行,太短了也同样不行,长或短等必须有严格的数学方面的比例。如果以肚脐为界,上、下身身段的黄金比例应是5 ∶ 8。这一黄金比例是古希腊数学家毕达哥拉斯根据数学原理推导出来的。同样脖子长、腰短等也有精确的比例方面的要求。除了身体生理上的严格要求之外,芭蕾舞演员的动作有着更为严格而精确的要求。我曾于 2017年夏天在圣彼得堡皇家剧院观看过由皇家芭蕾舞团演出的《天鹅湖》。剧情的安排,尤其是芭蕾舞演员的动作都经过精心的设计、严格而精确的长期训练。

知识引领人类的行为模式

我们还必须注意的是,工业革命之后,人们的生活模式、社会结构也发生了极大的变化。最为显著的变化就是大城市和超大城市的出现,人口密集、楼房密集、道路交叉层叠等等,这就使得市民生活及其行动结构发生了极大的变化。比如楼房、道路设施的建构必须完全按照建筑力学、建筑材料学、建筑设计学、建筑美学等相关学科知识理论为基础的设计图案来进行精确而严格的施工。整个城市更需要有整体的设计,如俄罗斯的圣彼得堡市就是根据一位著名的设计师沃罗尼欣的设计图案建立起来的。其间某些政府领导想对这个设计图案加以干涉,做些改变,但是沃罗尼欣坚决地拒绝了这样的干涉。正是出于建筑专家的精心设计,圣彼得堡整体的景色确实美观。相比之下,莫斯科城市却缺乏这样的整体设计。这一城市建造了太多的高架桥,把整个莫斯科城市的景观切割得零零碎碎,远远比不上圣彼得堡的城市美景。

又如我们现在出行的方式或结构早就有了本质性的改变。我们可以开着汽车、坐着高铁或飞机去远途旅行。众所周知,这一类交通工具的发明和制造都必须有相关的科学知识理论体系为其基础,并经过严格、精准的实验制造出来,否则是绝无可能的。即便我们在城市里的道路上行走,为了保护自己生命的安全,我们首先要清楚并遵循安全出行的相关知识。

由上所述,我们可以清楚地看到,与传统社会相比,现代人类的行为模式已经发生了巨大而根本性的变革,即知识理论引领并决定着人类的行为模式。

我们的传统文化没有这样的两个要素。近代以来,我们通过引进的途径在可控实验及其技术方面有所进步。但是对实验技术的基础即系统知识理论的研究至今仍然未得到应有的重视,所以如何加强与推进知识理论体系的研究应该成为文化强国建设的核心内容。所以,鉴于上述的认识,我建议我国政府应该组织相关人员研讨如何在知识理论体系的基础上发展我们自己的产业革命,走出新的路子,而不能仅仅沦落为产品的模仿、加工、组装。

同样,我国的宪政改革与法治建设也必须奠基于相应的知识理论体系。尤须注意的是,法治也必须以相关的知识理论体系为指导。历史上的许多法典也大都奠基于知识理论体系之上。中国历来重视德治,但由于缺乏相应的知识理论体系作为支撑,所以也就易流于空泛的口号或高大上的标语,无法在现实社会中得到有效的落实。因为良好的德治必须有知识理论体系作为基础,道德基于知识,真道德必须基于真知识,“道德即知识”是西方两千多年来的传统。道德必须与知识携手才能引导社会走向美好的未来。

总之,只有在长期和系统的知识理论研究的基础上,我们国家的整体实力才能逐渐进步、不断提升,才能逐步建设为让世人刮目相看的文化强国。舍此绝无其他的道路可走。