今年的五四青年节,“后浪”成为互联网热词,在形成广泛讨论的同时,也将“青年”拉到了大众的视野中。

对青年群体的塑造与想象,向来可以在其时代所对应的文学作品中找到答案。当今“时代的花朵”已经从90后变为00后,但若论及文学,论及“青年文学”,其代表人物似乎依旧是韩寒、郭敬明等由“新概念作文大赛”所塑造的“80后”作者。即使这两个曾经引起过广泛争议的作者早已年近四十,并“弃笔从艺”,但他们曾经用文字塑造的人物、环境、态度、话语方式,依旧在今天留有余波。如果将韩寒和郭敬明当做“原因”,或许今天便到了寻找其“结果”的时候。

本文节选自《以文学为志业》,一本杨庆祥、金理、黄平三位“80后”学人的文学对话录。在对谈中,他们深刻剖析了以韩、郭为代表的青年文学及其所塑造的青年群体。“小时代”与“大时代”,“历史虚无主义”、“小资产阶级的主体”等名词浮现,在今天这场有关“青年”的大讨论中,为我们提供了参考与文学依据。

“80后”文学的历史出场

黄: “80后”文学的标志性起点,在于《萌芽》杂志1999年所推出的“新概念作文大赛”。在大众、媒体、图书市场层面,成名于“新概念作文大赛”的韩寒、郭敬明,一直被视为“80后”文学的代表。

“80后”文学的说法,就目前所见,来自于《萌芽》与浙江文艺出版社2003年“萌芽小说族丛书”的宣传:“文坛”80 后。2004年开始,《时代》周刊等国内外媒体介入对于“80后文学”的关注,“80后文学”的说法被普遍传播与接受。回顾“80后”文学的历史出场,某种程度上, 《萌芽》杂志对于“80后”文学的推动,类似于《新青年》杂志对于“五四”文学的推动,起到了奠基性的作用。

金: 《萌芽》杂志确实为“80后”提供了最初的平台。“新概念”的评委成员主要由高校文科知名教授和文坛资深作家组成,同时,《萌芽》主办作文大赛当然也不乏扭转杂志当时经营危机的考虑。 “知识权威"与“商业行为”可以合作,但也埋下了“文学性”与“市场利润”分立的伏笔,这一分立后来就显现为“新概念”得主们不同的发展道路。

郭敬明凭借突出的商业意识和运作能力,将文化公司、出版阵地、品牌杂志及衍生产品(如“小时代"电影系列)等捏合成一条成熟的产业链,甚至开设征文比赛来进行再生产。而张悦然尽管同样拥有自己的Mook《鲤》,但她一直被视为“80后”中纯文学的代表。尤其具有标志意味的是,郭敬明抄袭事件之后,张悦然发博客指出,郭敬明的不道歉行为让其“丧失了从文资格”,同时呼吁“80后”写作群体紧急自我拯救。 这表明先前貌似一体、以“新概念"得主为代表的“80 后”,创作阵营在内部开始分化,表现出对文学的不同理解和态度。 此外,网络也是重要的生产机制, 韩寒 就非常积极地借助博客、微博、APP阅读应用("ONE ·一个")。

如何看待80后写作

杨:在我看来,对于“ 80后"写作的讨论必须有这么几个前提:第一,它是在特定的历史语境一一20 世纪90年代以后的所谓具有中国特色的市场经济一一中展开的;第二,它之所以能成为一个问题,恰好在于它超越了简单的社会学范畴,而与中国的现代史,比如“五四"时期的青年写作、中国当下青年主体的重建等问题勾连起来了;第三,是它的不可测性,它是一个正在进行中的文化现象,对于它的讨论必然带有很大的风险,我想这是首先需要明确的。

郭敬明的一部小说叫《小时代》,我觉得很有意思, 恰好是只有在一个“大时代"的视野中,这个“小"才能存在。 黄平在很多地方提到我们时代需要有“巴尔扎克式"的写作,这个我持保留的态度,我觉得即使是 “巴尔扎克式"的写作,也必须借助非常独特的“个体"来完成叙迷。现代资产阶级式的个体在中国的历史语境中有了什么变化?我发现一个很有意思的现象,那就是在中国当代的文学叙述里,具有资产阶级气质的个体还没有成长为有力的个体,就突然被历史终结了。比如《新星》中的李向南,《平凡的世界》中的孙少平, 这些人实际上已经在“资本”和“自我”的发展上迈开了步伐,但是突然之间,他们变成了一群完全被阉割了的“小资”。 这是中国历史语境中一个独特的存在,在这个链条上,我们必须注意安妮宝贝的写作,她的笔下,历史虚无主义的情绪以小资产阶级的趣味出现,并配合了90年代末中国的世界想象。 安妮宝贝的开始之处,也是“80后”写作的开始之处。

黄: 为什么开始关注“80后”,对我自己而言,原因并不学术,我是从自己切身的生活体验出发的。就此我想强调两个前提,其一,当下无论文学写作还是文学研究,对于当代中国的影响都十分乏力,说出这一点或有所冒犯,但事实如此,而且愈发严峻;其二,对于“80后”一代,真实的生活与命运,比一切理论说教都重要,一切仅仅从书本上推衍而出的,而非从生活实感中得出的结论,没有读者理所应当。

回到韩寒与郭敬明上来。我们知道,长期以来,郭敬明式的写作,被指认为“青春文学”,“80后写作”被视为青春期的文学综合征。坦率地讲,这是一个流于印象主义的批评,郭敬明的作品,远远比所谓“青春文学"要复杂。他的写作,对应着“90年代”特殊的历史语境——尽管“90年代”努力将自己叙述为“普遍性”—— 个人与历史脱钩。

这不仅仅是基于历史变故或政治规划,更是基于“市场”在90年代的兴起,无数以“私有”为核心的“我”,构成这一中国特色的“市场经济”得以建构的前提。 这个不断被放大的“我”,是“市场”最本质性的产品。 正是在这个意义上,“90年代”的传奇,是一代“新人”的自传。

从这一视野出发,“80后”一代,既是大历史的孤儿,又是市场经济的自然人。郭敬明精明地迎合了这一点,在他的作品中,“年轻人”被不断暗示为“孩子”,“孩子”的状态很好,成人的世界则令人不安。 以“忧伤”为核心,郭敬明不断夸大、强化、鼓励——同时限定 “孩子"的内心体验,并且赋予这一切以合法性。 “90年代”的“孩子”,同样限定了郭敬明的文体:华丽、戏剧性、高度饱和的情感。他很喜欢用“宇宙” “星球” “世界” “世纪”这类大词, 以极大的比喻,写极小的情感,凭借这种巨大的张力,不断强化“我”的重要性,其作品的核心是一个高度自恋的“自我",无限膨胀,世界不过是围绕 “自我”旋转的幻象 一一这正是郭敬明文体的魅力与秘密。

更为重要的是,一切似乎“合乎自然”,“孩子”被“市场”所捕获, 这个忧伤的“孩子”,成长为消费的主体。 比如,在《小时代》系列中,真正的主角其实是“上海”,一座作为“幻城"的上海。上海内部的多元与异质性一一比如工人新村,比如市民的石库门,比如中产阶级今天所面对的“高房价”一一被金茂大厦、环球金融中心、恒隆广场所抹平, “上海”变成了“资本”与“时尚”的上海,变成了一个历史完全被架空,可以与纽约、伦敦、东京彼此置换的上海。 吊诡的是,这种高度抽象的写作,反而落实了“个人与历史脱钩”的具体性,无论承认与否,郭敬明是这个抽象时代真正的“主流”作家,他的作品展现了“时代精神”。

如果说郭敬明的写作是“小时代”写作,韩寒则是“大时代”写作。在一个确定性可疑的世界里,以不确定的方式游弋, 韩寒的杂文写作,正是一场属于这个时代的文化游击战。 这里的 “游击”,不仅仅是比喻意义上的,更是游击的本义,在没有找到自己“根据地”情况下的游荡、回击。他的每一篇杂文,其精彩之处,都需要与戏谑的对象互文理解,这类似鲁迅曾经设想过的“速朽”的写作,不能也不屑留下“完美”的艺术形式供后世赏鉴。而且,在这场文化游击战中,由于父辈甚或祖辈们的文化乌托邦纷纷溃败, 无家可归又不放弃抵抗——拒绝被吸纳到“幻城"之中——的“80后”一代,注定是孤独的抵抗,这是真正历史性的“一个人的战争”。

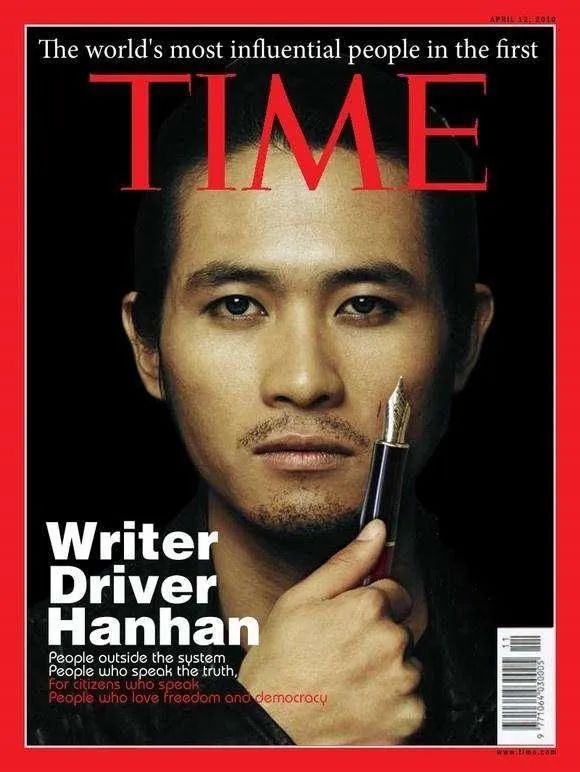

2010年,韩寒被《时代周刊》评选为100名影响世界人物之一

金: 我觉得今天青年作家的困境在于,他们一出道就投入到市场大潮中肉搏。我们往往以为那些获得市场成功的“80后”作家就是今天青年人的文学:而那些无法在市场大潮中浮出水面的作家就无缘被读者、研究者所认识。

年轻一代的困境在于, 市场和个人探索之间没有任何回旋、缓冲的地带,本来就受到文化环境与市场逼迫。 鲁敏说过一番话我觉得很有代表性:“如果把文学的创作和阅读作为生产和消费的两极来看,有人愿意每天在网络上奉献鲜花,一周后听凭其凋谢;有人用一个月制作干花;有人愿意用三年的时间提取香精;这是写字人的不同定位,相对应的,也会有相应选择的读者。一直以来,我尊重那些提供鲜花与干花的人,他们让许多选择快速阅读的人得到了安慰;不过,我选择做香精,三年,十年,三十年,我相信人群之中,哪怕只是少数派,他们有能力、有智识从一缕淡香中去体会文学之好。”我的意思是, 面对文学生产与消费的市场日益分化的情形,不能将所有文学评判的权力都交付给市场主宰。

韩寒、郭敬明与文学的“分化”

黄:我对“80后”写作非常看重。“ 80后”写作,归根结底是关于那一代人梦想的叙述。这不仅仅是“青春文学”范畴、也不仅仅是“文学”范畴所能涵盖的,“ 80后写作”的可能性,在于那一代人梦想的可能性。郭敬明的写作,在最终的指向上,正是要落实“90年代”的“梦想”,他就此提供了一系列“典型人物”和“典型环境”:有车有房,名校名企,大都会,英俊爱人,充满 “时尚”的中产阶级生活。然而,世界是平的,世界更是斜的。

郭敬明的“梦想”,充满着细密的裂隙。 《小时代》的孩子们享有的一切,来自家庭的继承,她们没有一个人是经典意义上的“劳动者” 。 在顾里的故事之外,海藻(《蜗居》)的故事讲明白了这一点,以就业、房价等为代表,对于“80后”一代,“改革”开始变得像混凝土一样凝固,既得利益像遗产一样在家族内部承袭 。在这个意义上,那一代人的梦想不是“破裂”,而是 “断裂”,对于一部分青年如此轻松,对于另一部分青年却过于艰难。

真正的文学的力量,或基于此,从“幻城”中让“小时代”的孩子们醒来。被分割的亿万个 “个人”,由此重建一种关联的可能性, 这或许能激活一个已然高度程式化的修辞:“团结就是力量”。以往那种“小时代”的团结,至多是《夏至未至》青葱校园式的,或《小时代》女生寝室式的小共同体,这种小共同体最终的体验是“无聊”,一种和历史脱钩的不及物的生活,必然反映在心理上的悬空之感,无法克服问题,只能延缓虚无。

相对应地,如果说“十七年文学”或是“80年代”更好地表达了“中国经验”的话,不在于作家的写作能力,而在于彼时有一个相对稳定的共同体,维系着一个昔遍的共识。当这个“共同体”遭遇危机的时刻,无论是“文革"还是“ 90年代" “文学"对于“经验"的处理都感到吃力,而流于高度的形式化。

金: 黄平谈到“80后”写作的可能性,我感觉到首先有一个读者争夺战的问题。相较而言,郭敬明的读者群是比较稳固的,而韩寒的读者是有些许变化的,最早是那些在校中学生,韩寒作为反叛现行教育体制却另辟蹊径获得成功的偶像、桀骜不驯的怪才而受到追捧,而后随着韩寒的成长和视野的扩大尤其是其博客风格的独特,很多有公共事务关怀的青年人、知识分子成为其读者。

这里面有两个问题:郭敬明的读者数量还超过韩寒, 更要命的是,郭敬明的文学是一种在“源头”上俘获人心的文学, 借黄平的话说是“新人"的自传,直接塑造了“新人"对于世界、对于生活理想的理解——甚至就是“最初的理解",最危险的是恐怕也会成为“最终的理解”了。

在这种情况下,谈文学的可能性,瞩望一种“从‘幻城’中让‘小时代’的孩子们醒来”的文学,而且这种文学还不是自娱自乐的, 必须要求其诉诸“新人”对世界的想象(也即具备塑造“新人"的能力) 、参与到读者争夺战中,那么这种文学必须有抗辩现实逻辑的伟大力量。

黄: 郭敬明的写作,触及了当下的“新人”生产,“四十五度角仰望天空的孩子”。 比如,在《小时代》系列中,顾里、南湘、唐宛如和林萧,上海大学同一宿舍的四个女孩子,过着超现实主义的校园生活,享受着“流星花园”式的爱情,顾源、席城、卫海、简溪这些男友们各方面都类似日本动漫美少年。 她们或他们(当年“忧伤”的孩子)的日常生活与情感体验,几乎完全被资本所赋形, 小说中充斥着无数的“时尚品牌”,诚如主人公顾里所表示的,“没有物质的爱情只是虚弱的幌子”。在这个意义上,《小时代》是《子夜》的“反写”, 郭敬明呈现了被资本所组织起来的“上海",呈现了生活在“小时代"的青年一代。

有意思的是,郭敬明并不是上海人,他一直在努力地抹去四川小城出身的印记,不断地扮演着“上海人”;韩寒出生于上海,反而在各个场合对家乡冷嘲热讽,在“世博年”,他近乎恶搞地提出,“城市,让生活更糟糕”。与郭敬明相比,韩寒展示了“80后写作"另一种可能性。 在韩寒戏谑、尖刻的追问中,郭敬明营造的“幻城”烟消云散,逐渐展现出冰冷的真相——“80后”一代依然生活在历史之中。

如果说,郭敬明的写作是“小时代”写作,那么韩寒的写作则是对抗“小时代”的“大时代”写作,通过对于一系列热点新闻事件(“真实”的现实生活)反讽式的解读,重新建立历史与个人的关联,自由、公正等一系列 “大词” ,以及在“90年代”的范畴里被视为妨害“日常生活”的政治言说,在韩寒的杂文中被再次激活。 对于“80后”一代,韩寒的写作提醒了一点,个人的生活与命运,终究和具体的历史情境相关——而这是郭敬明高度抽象化的写作所努力抹去的。

不过,无需讳言,包括韩寒对于“东方/西方”的理解在内,近似于一种通俗化的“自由主义”论述。这是另一座需要破却的“幻城”。 如果不正视这一点,不必考虑其他原因,韩寒的写作恐怕也难以持久, 他的博客会更新得越来越慢,直到退出历史舞台。鲁迅孤绝彻底、无所依傍的思想态度,让“速朽”的杂文变得不朽,而韩寒所凭借的通俗化的自由主义思想资源,将迅速耗尽他的想象。毕竟,他的想象,就其根本而言,是“历史的终结”的想象,就此自由主义已经提供了一个完整的故事——因其过于完整反而更像是一个神话。 当“在路上”的韩寒停下来的那一刻,韩寒就不再是韩寒,而是另一个郭敬明。

杨 : 韩寒是文学的,同时又是新闻的,韩寒是独立的,但同时又是合谋的,或许正是这种多重的身份,使得他能够获得一致的认可。

作为一个作家的韩寒和作为一个公众人物的韩寒或许都有其值得赞誉和信任的地方, 在很多人看来,韩寒的魅力来自于他的抵抗的姿态和抵抗的方式。 抵抗的姿态是指,他总是能够及时地对社会公共事件作出反应,并像《皇帝的新衣》中的那个小孩子一样,说出真话,“韩寒的话语玩的是一种不按常理出牌的真实话语游戏。韩寒的许多听众从韩寒那里寻找的正是这样一种刺激感,而未必是什么振聋发聵、闻所未闻的全新见解”。另一方面,就抵抗的方式来说,“韩寒又很'会说’,更加增加了他说话的刺激感”,表达的语体新鲜、别具一格。 于是,韩寒的4.5亿的博客点击率就成为了一种“抵抗"的标志。

我对此是持保留意见的。如果说韩寒确实在实施一种抵抗,那么在我看来,在本质上这是一种媒体的抵抗。 媒体的抵抗的特点是他的指涉是单一的,他抵抗的对象是确定的,他抵抗的内容是公共话题中最讨巧的一些东西。 在韩寒博文中最常见的是对于政府腐败的嘲讽和调侃,这一方面固然是因为腐败确实是需要抵抗的东西,另外一方面也是因为这一话题可能最能吸引大众的眼球。

最让我担心的是,韩寒的这种看来很“新鲜”和“幽默”的表达方式可能潜藏着致命的问题,那就是, 很多重要的问题被表达的形式所掩盖了。 如果说得刻薄一点,在韩寒的很多博文中,有一种巧言令色的成分, 他既没有从根本上去廓清一个问题,也没有在表达上给现代语言提供新颖的东西。 所以徐贲担心韩寒是否会永远保持其新鲜感是有道理的,在我看来,如果说韩寒的抵抗是成立的,这种抵抗仅仅是在一个非常简单的意义上成立,那就是利用媒体的作用,借助舆论的力量,来满足一种即时性的发泄欲望。 这些东西,无法对道德和人性的重构起到有放的作用,也难以说就推动了社会和文化的进步。

所以从这个意义上说,韩寒的这种抵抗是非常消极的, 从表面上看他是在反对,实际上“调情",他在“不能说"和“能说"之间找到了一条非常安全的道路, 我以为这是韩寒最不真诚的地方,但是对于“80后”的年轻人来说,这恰好是他们欣赏韩寒之处,他们知道, 真实的抵抗是要付出昂贵的代价的,而这种抵抗的假面,则是共赢而无害的。

黄: 那大家如何理解 “戏谑美学” 的流行?这种美学近乎成为我们这代人的言说方式,但始终没有得到有效的解释,往往被轻蔑为“油滑”。

金: 戏谑和油滑是很难区分的,戏谑恰是我们这代人的表达方式。我对戏谑的一个担忧是,这种表达在解构很多东西的时候,会否把原本还存有往正面方向转化的资源一并勾销掉了,这种失误我们一犯再犯。

杨: 我依然觉得韩寒缺乏深刻的思考,是不成熟的。在一段历史终结之后,文学还能否提供一种新的想象?以一种正面的方式,而不是戏谑的、毕竟戏谑的是不严肃的。我们还能不能严肃思考问题? 我认为戏谑应该在一个很广阔的层面上展开,不只要戏谑他者、还要戏谑自己。 而韩寒都在戏谑别人,把自己当做天真的孩子,把罪恶归结给政府、警察这样的符号,是高度策略性、新闻性的写作。 韩寒的态度太过直接,没有思考的余地。这是有问题的。 《1988》不是一个漂移的小说,而是一个高度统一的小说。他不会讲故事,每当故事讲不过去的时候就以某种牵强的姿态回忆,其逻辑的转换十分生硬,没有任何的铺垫。

韩寒《1988,我想和这个世界谈谈》

黄: 当下中国破碎性的历史无法给出一个同一性的故事,直接地说,无法有一个故事来容纳差异性如此巨大的中国经验。

青年主体的建设

金:从“中国经验”回到历史的纵深处来,我想讨论这样一个问题:“文革”之后、新时期以来,青年人形象在文学中的建构,或者说,青年人如何通过文学来想象自我?今天的“80后”创作者以及他们所创作的青年人形象,都显得很单薄。当然,这一“单薄”是历史性的“单薄”,由多种原因造成。

简单一点讲,在当下的世俗社会,人不仅在精神世界中与过往的有生机、有意义的价值世界割裂,而且在现实世界中也与各种公共生活和文化社群割裂, 在一个以利益为核心的市场世界面前被暴露为孤零零的个人。 这种个人的形象必然是单薄、狭隘、没有回旋空间的。

由此我想区分出今天的 “80后”创作中比较常见的三种主体形象。第一种,玄幻的、穿越的,或者郭敬明《爵迹》式的小说,为孤单、原子式的个体提供了假想的温情与美学的抚慰,尽管这一温情与抚慰依然是通过精密而冰冷的市场逻辑生产出来的。

第二种,似乎是与现实对接了,刻意呈现出一种“中性"(去意识形态化、去精英化)化的生活状态,这种姿态很容易俘获大批读者,但很明显恰恰受制于消费主义的意识形态,比如郭敬明一些写当下生活的小说,衣食住行背后对市场社会主流价值全面认同。也许是我个人的偏见,看到那些描绘在“中性”状态中自鸣得意、游刃有余的主人公,我总是心存疑虑。

第三种是与现实短兵相接的,比如韩寒的《1988》。当然以上的分析是以偏概全的,而且以韩寒、郭敬明来代表“ 80后”本来就是我们反思的问题之一,我也想看到更多今天青年人自我想象的渠道、图景。

由《1988》改编的电影 《后会无期》

杨: 金理说的这个问题很有意思。我觉得其实不仅仅是“文革"以后, 整个现代文学史其实就建立在青年想象和青年主体重建上面。 两位可能不太关心诗歌,我稍微提一下,1925年汪静之出版《蕙的风》,当时引起了轩然大波,原因就在于诗里面描写了青年男女对于爱情的追求和渴望。还有郭沫若的《女神》中的一些诗歌,比如《凤凰涅槃》《天狗》都有强烈的主体建构的目的,而主体,其实也就是“青年主体”。我想强调的是,这些主体都是有历史参照系的,也就是可以放置在一个历史的坐标轴里面确定其意义。这个情况其实一直持续到1985年, 在1985年之前,我个人认为,中国当代文学其实都是一种“强历史写作”, 无论是赵树理、柳青,还是《晚霞消失的时候》《波动》, 与历史进行对话,并在历史中构建主体是写作的一个基本的向度。

而1985年以后, 由于“新潮小说”的兴起,写作中的“去历史"倾向非常严重,这种情况愈演愈烈,最后形成的是强烈的“历史虚无主义”。 “ 80后”的这一批作家,如果从阅读资源上来看,大部分都是读“新潮小说”进行文学启蒙的,我也知道在“80后”作家心目中,余华、苏童、格非、莫言、王安忆等人的地位是非常高的,那种宏观式的历史写作已经被抽离掉了。这么说来, 青年主体变成一个“小资产阶级的主体”甚至是“利益主体”实际上与当代文学的这么一个演变有莫大的关系。

金: 今天小说中的主人公,已经告别理想时代而变成追求自身利益最大化的“经济人”,不再有滔滔不绝的论辩,尽管喜欢强调浪漫情调未脱文艺腔却也不再是“文学青年";但是,那种任性、强烈情绪性的主观偏执却一脉相传且有增无减。我想说的是,这也许本就出于青年人的特性,但对此不加反省的执着,总会限制我们对历史、对时代的认知。

本文节选自

《以文学为志业》

副标题: “80后学人”三人谈

作者: 杨庆祥 / 金理 / 黄平

出版社: 广西师范大学出版社

出版年: 2016-1