香港地方志中心《香港志》—《地名部類及附錄部類》責任編輯 蔡兆浚

東涌名叫「東涌」,然而卻位於香港西面。您又知道除了東涌之外,還有「西涌」嗎?東涌原本只是河流名,與西涌相對,後來擴展成整個地域的名稱,當中有何緣由?今次就讓我們談談東涌的地名及歷史。

東涌西涌 匯合為一

東涌位於大嶼山北部,為一大山谷,三面環山,北臨東涌灣。谷內東有源於黃龍坑的馬灣涌,中有源於大東山伯公坳的東涌,西有源自鳳凰山地塘仔的西涌。三條河涌的水流挾帶泥沙,在下遊沖積成廣大平原,谷內主要村落均位於東涌和西涌兩旁。後來,沖積地不斷向外延伸,東、西兩涌最終在今日的牛凹村北處匯合為一。

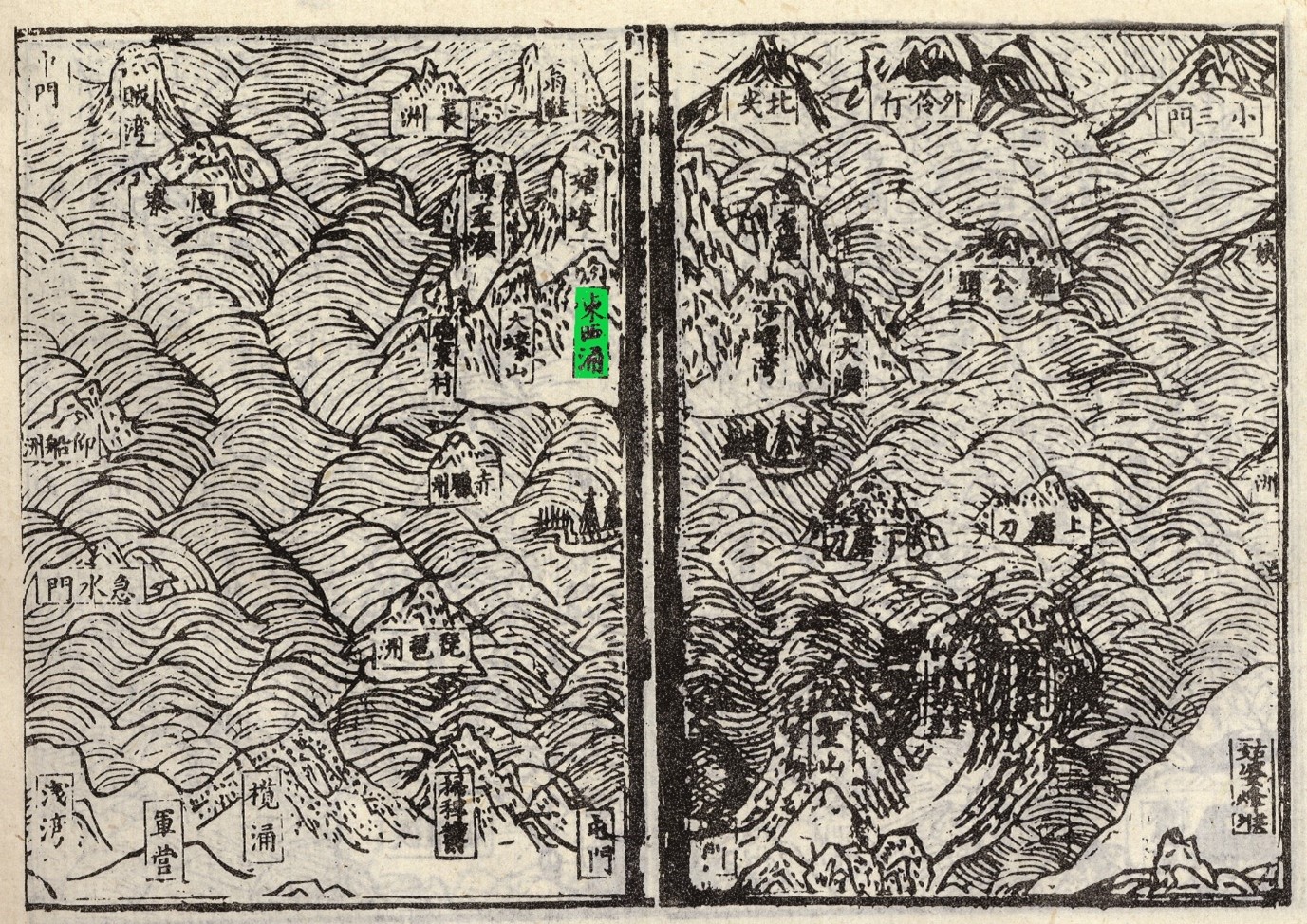

明萬曆二十三年(1595)的《粵大記》〈廣東沿海圖〉,就將今日的東涌一帶標記為「東西涌」。

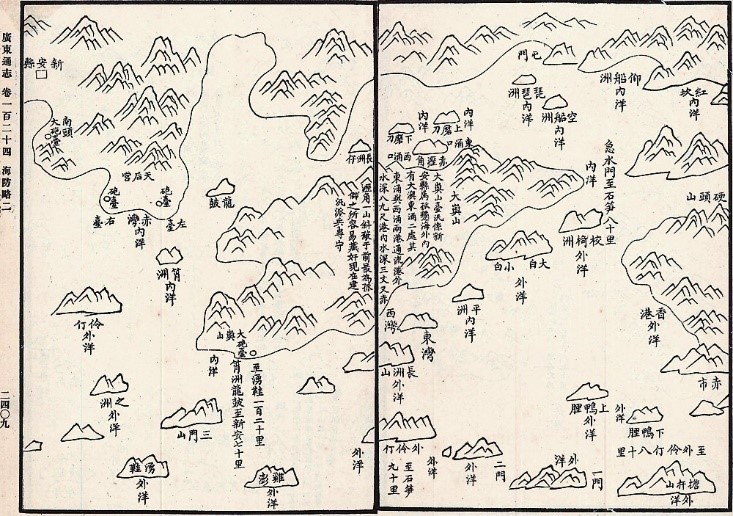

明清時期的方志、輿圖,如明萬曆二十三年(1595)的《粵大記》〈廣東沿海圖〉和清康熙二十七年(1688)的《新安縣志》,大多稱該區域為「東西涌」。直到道光十八年(1838)的《廣東海防匯覽》「中路圖」,才將東涌和西涌分別標記為「東涌口」和「西涌口」兩處,同治五年(1866)的《廣東圖說》亦分別使用「東涌」及「西涌」之名。及後,東涌逐漸擴展成整個地區的名稱。一說認為中國傳統以東為首,且水流較大,因而統稱全區為東涌;另一說則認為是東面鄉鎮發展較好,故以東涌為統稱。

從海盜據點到東涌所城

清初實行遷海,迫令沿海居民遷入內地,東涌居民亦不能免。復界後,原來居民陸續回遷,及後不少移民定居此處,人口漸增。順治十八年(1661),清將周玉起兵叛清,自稱恢粵將軍,攻破順德。尚可喜將之擊敗,《清史列傳》卷七十八〈尚可喜傳〉記載,其「餘黨譚琳高、黃明初等竄據東涌海島。可喜檄水師進剿,琳高就擒,亂乃定」。但此「東涌海島」,是否就是今日的東涌,尚待研究查考。

清代香港地區海盜猖獗,東涌曾是著名海盜張保(即張保仔)的根據地。當時張保勢大難制,掠奪商船,洗劫各地。清廷多次派兵往剿,反而損兵折將。最終,清廷決定聯合澳門的葡萄牙艦隊,合擊張保,更一度將之圍困在大嶼山、赤瀝角(今赤鱲角)之間的東涌灣,但還是被他乘風逃脫。嘉慶十五年(1810),清廷改以懷柔方式招降張保。

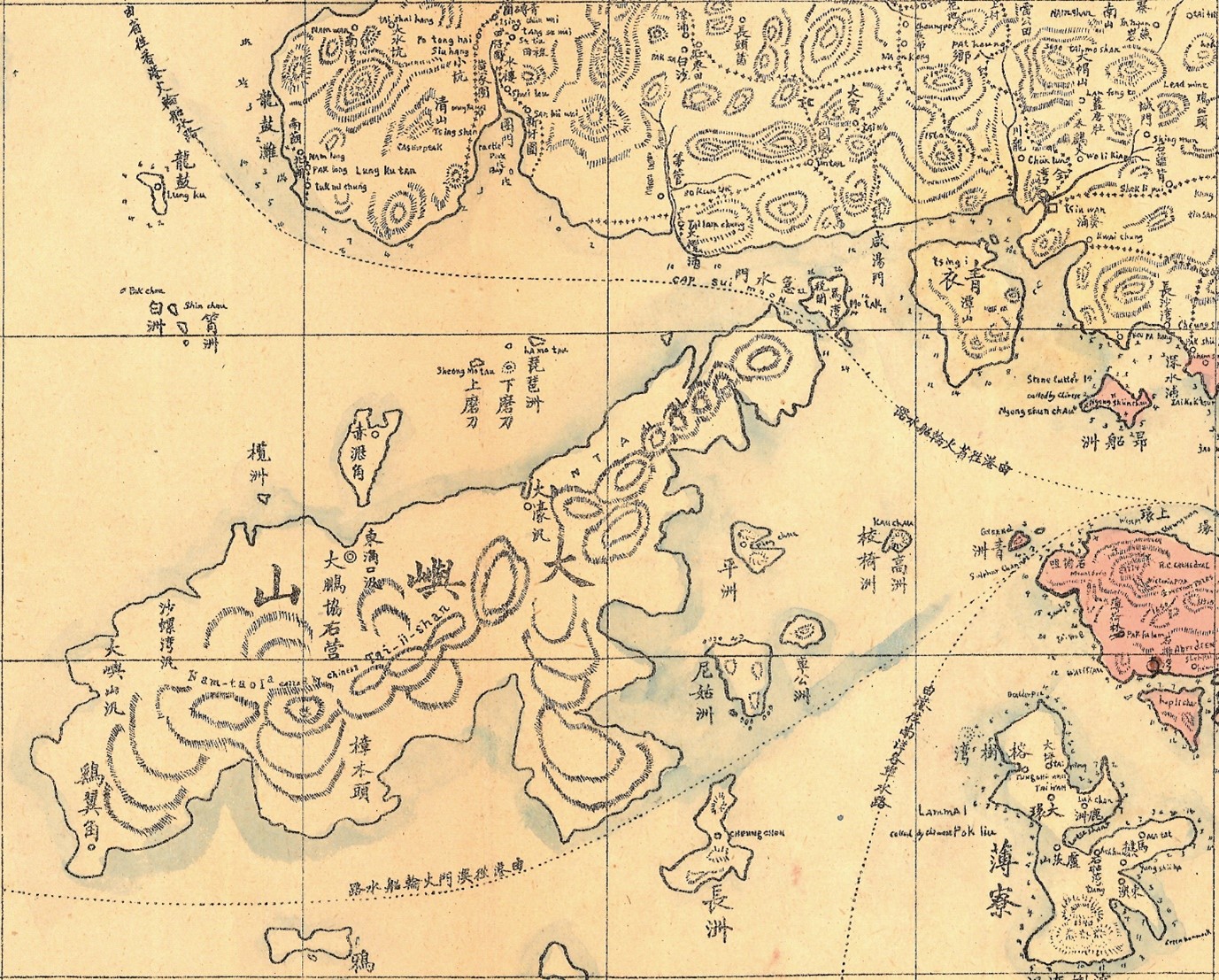

1894年的《新安縣全圖》,顯示當時東涌寨城仍由大鵬協水師右營駐守。

道光年間,英人東來走私鴉片,威脅日增,清廷積極興建海防設施,應對威脅。《廣東海防彙覽》記載,大嶼山「孤懸海外,為夷船必經之所」,其中大澳、東涌兩處,可供停泊船隻,但東涌卻未有任何海防設施,防備薄弱,雖然大嶼山南方有雞翼炮臺,但「地勢闊寬,距東涌、大澳口遙遠,勢難兼顧」。故清廷在嘉慶二十二年(1817),於東涌口建汛房八間,又於東涌口、獅山腳建炮臺二座,兵房七間,火藥局一間。清廷又於道光十二年(1832)興建東涌所城,又稱東涌寨城。東涌所城由大鵬協水師右營駐守,所城呈正方形,城牆以花崗岩石塊砌成。

寨城雖然面對東涌灣,卻離海岸約一公里,超出當年土炮的射程,若是炮台,位置似過於深入內陸。(政府相片,1978年)HKRS684-3-75-23

有趣的是,今日被稱為「東涌炮台」的東涌所城,本來並非炮台。今日所城城牆上有古炮六門。根據各古炮炮身鐫文,古炮分別鑄於嘉慶十年(1805)、嘉慶十四年、兩門鑄於道光二十一年(1841),另有兩門因風雨侵蝕,字體剝蝕,無從考究。所城離海岸近一公里,遠超當年土炮射程。所城城牆僅闊五米,不足土炮發射後座所需,推測東涌所城本無配置古炮。根據1918年《嶼南理民府行政報告書》記載,此六門炮本來分散各地,後來才安放在寨城之上。1898年,中英簽訂《展拓香港界址專條》,租借九龍界限街以北、深圳河以南地方及附近包括大嶼山的逾200個離島,為期99年。大嶼山為英國人接管後,清廷在島上設置的軍事設施即遭廢置。石獅炮台埋沒草莽之中,至1980年遺址才被重新發現。東涌寨城現已被列為法定古蹟。

今日安放於東涌寨城之上的其中一門古炮,鑄於道光二十一年(1841)。(政府相片,攝於1978年)Tung Chung Fort 1978 HKRS684-3-75 GRS

引出地理交通優勢 構建灣區國際「雙門戶」

東涌是香港最年輕的新市鎮,自1992年配合赤鱲角的香港國際機場發展開始,一直不斷以市中心為核心向外擴展。現時東涌人口約130,000人,是離島區人口最密集的地方。未來,東涌新市鎮將計劃作進一步拓展。在外區人口遷入,帶來人流車流的同時,有關方面值得從交通着手,加快港鐵東涌西延線的建設,強化東涌區內外的交通聯繫,解決東涌與市區長期以來依賴北大嶼山公路,出現交通瓶頸的問題。

東涌地理位置得天獨厚,位處連接香港國際機場的策略性位置,二十多年來已蛻變為香港的出入境樞紐。近年機場第三跑道、港珠澳大橋、屯門至赤鱲角連接路等基建相繼落成,更使東涌有望一躍成為大灣區的交通樞紐。在粵港澳大灣區實現「一小時生活圈」的遠景下,配合香港國際機場,東涌有充分潛力成為香港通往世界各地和大灣區的「雙門戶」,帶來空前的地利優勢及發展機遇。

每年都有不少本地及海外的遊客都會途徑東涌。而在疫情後,東涌可充分發揮本區的地理條件優勢,善用咫尺可近的自然生態景觀,將東涌定位為大嶼山生態深度遊的門戶,同時強化該區内的交通與旅遊配套,如擴建昂坪360纜車延綫、興建郵輪碼頭、完善生態行人步道,在區内興建低碳主題酒店等,進一步引出大嶼山的旅遊觀光潛力,達至疫情後的常態下,可持續發展的目標。

《東涌懷古》

波濤遠海東西涌 石澗黃龍水重重

一變滄桑新市貌 古炮依在漫遊蹤